専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

DOACはいつまで継続するのか?

80歳の男性が大腸がんの手術を受けて退院したのですが、退院して数日後から左下肢の腫脹が出現し外来を受診しました。エコー検査で左膝窩静脈レベルに血栓を認めたことからDVTと診断しました。元気な方でしたが、どうやら退院後はあまり動かなかったことがDVTの誘因になったようです。

幸いPTEを起こしておらず、血栓量も多くないのでDOACを処方して外来加療の方針で行けそうです。ご自宅でもできるだけ歩き回るように指導し、ご理解いただきましたが、患者さんから「このお薬はいつまで飲むのですか?」と質問されました。

あなたは何と答えますか?

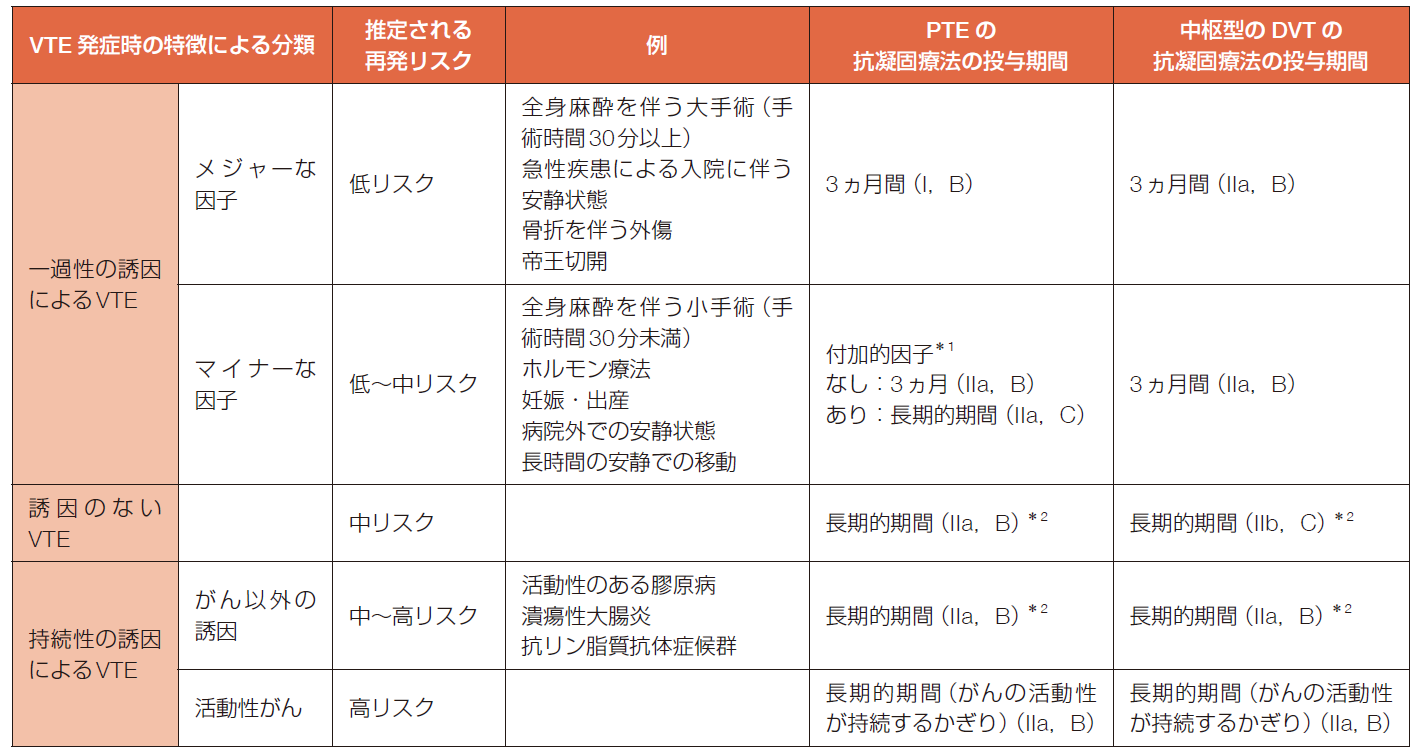

今回のガイドラインでは、抗凝固療法の継続期間について、以下のように誘因に基づいた再発リスクから5つに分類しています。

表14 誘因を基にしたVTE 再発リスクの分類と抗凝固療法の投与期間

この背景にあるのは、過去の研究から

・どのような患者群でも最低3ヵ月の抗凝固療法が継続されるべき。

・3ヵ月を超えて抗凝固療法を継続すると、VTE再発リスクを低減できる一方で、出血リスクがやや増加する。

ということが示されていますが、過去の研究で用いられてきたワーファリンに比べて、DOACによる抗凝固療法では出血リスクが小さいと考えられています。このため最新の国際ガイドラインでは再発リスクが低くない患者に対して、より長期の抗凝固療法継続を推奨しており、今回の改定でもそれに沿った形になっています。

冒頭の症例では、大腸がんの術後と身体活動の低下の影響でDVTを発症したと考えると、一過性の誘因と言えます。大腸がんの活動性をどう定義するかは次回に紹介しますが、手術で取りきれたとしても長期に服用することが推奨されています。

なお、付加的に考慮すべき再発の危険因子というのもガイドラインに記載されていますが、その中で重要なのが血栓部位と再発例です。

一般にはPTE>中枢型DVT>下腿型DVTの順に再発リスクが高いとされており、PTEなど重篤な部位の場合はより長期の抗凝固療法を検討すべきでしょう。また再発例のVTEは再々発リスクが高いとされ、特に一過性のメジャーな因子が関与しなかった場合に、特に付加的に考慮されます。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!