臨床研修ブログ

- トップ

- 臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

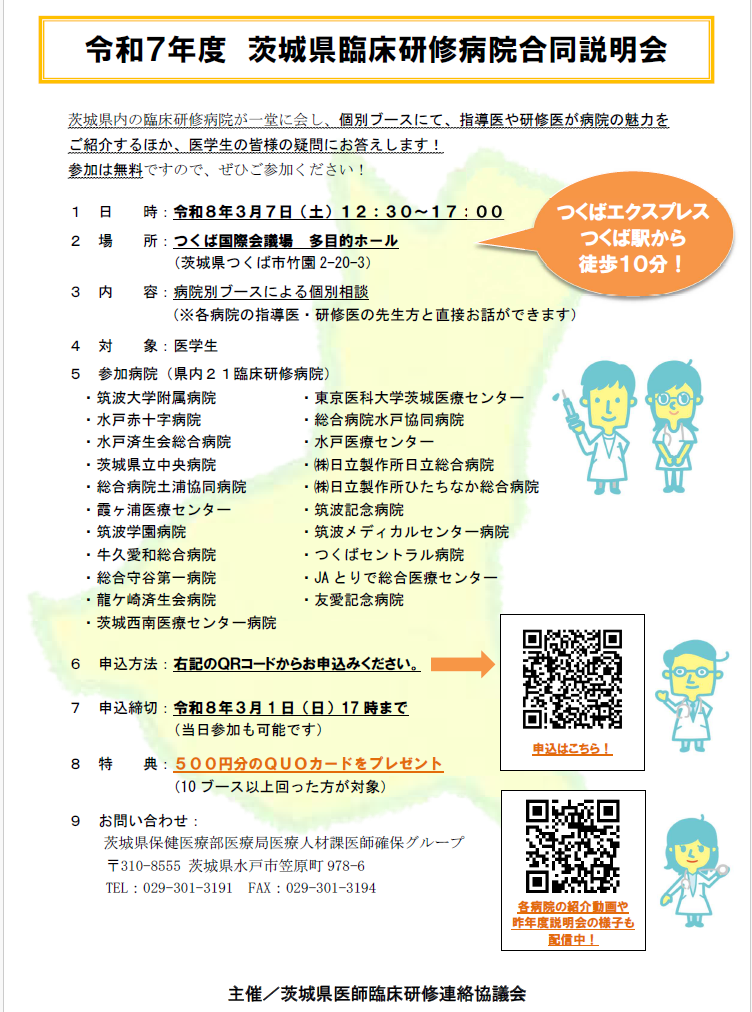

【お知らせ】令和7年度茨城県臨床研修病院合同説明会

茨城県では、県内の臨床研修病院を集めての合同説明会を毎年春に開催していますが、今年度も3月7日に開催することになりました。

この合同説明会では、茨城県内のすべての臨床研修病院が出展します。研修担当者や研修医が各病院のブースであなたを待っていますので、研修プログラムをはじめ、あなたの知りたいことや疑問点に答えてくれます。レジナビなどよりも突っ込んだ質問もOKですので、ぜひ聞いてみて下さい。

さらに、ブースを訪問して良さそうな印象を持った病院には、春休みなどを利用して見学に行ってください。

水戸済生会総合病院も参加しますので、当院に研修医にホントのところを聞き出してください。

ぜひとも当日ブースでお会いしましょう!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

めまいのアプローチ・・・山中克郎先生のレクチャーより

昨年10月に引き続いて、先週2月6日に山中克郎先生にお越しいただき、今年度2回目のレクチャーを開催しました。

山中先生は、諏訪中央病院で診療を続けている総合内科の大御所の一人で、著書もたくさんあるのでご存じの方も多いかもしれません。当院とは2018年からのお付き合いで、毎回研修医が悩むネタを分かりやすく解説してくれます。そんな山中先生のレクチャーからのシェアです。

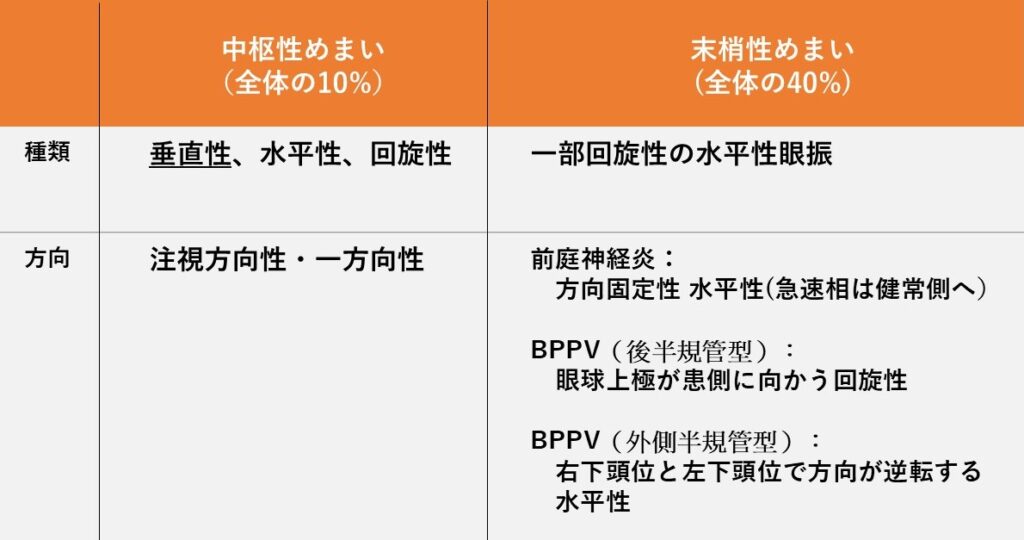

今回のレクチャーのテーマはめまいでした。あなたも、ERでめまいの患者さんに遭遇したことがあるはずですが、末梢性めまいが多いものの、中には小脳梗塞などの脳血管疾患が混ざっていて、もしかしたら痛い思いをしたことがあったかもしれません。山中先生はめまい患者へのアプローチを以下のように教えてくれました。

【めまい患者へのアプローチ】

①心血管系疾患のリスクはあるか

高齢、男性、高血圧、喫煙、糖尿病、脂質異常症

「50歳以上」「脳卒中危険因子あり」「頭痛あり」

→小脳失調症状がなくても小脳梗塞を考える

②全く歩けなかったのか

→歩けないほどのめまいなら入院

③後方循環障害の症状はあるか

めまい、失調、複視、構音障害、交叉性感覚障害、同名半盲などが無いかを確認

→あれば脳梗塞として対処

④眼振

⑤典型的な良性発作性頭位めまい(BPPV)の症状か

・体位を変えたときの誘発(臥位になる時、立ち上がり、前かがみ)

・耳鳴なし、難聴なし

・発作時間<1分

・同じめまい頭位をとれば、めまいは弱まるか

・繰り返し起こり、発作間は無症状

→これらがすべて当てはまればBPPVと

⑥めまいの持続時間

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

病院見学のススメ

寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか? 今年は特に日本海側で大雪の影響が出ていますが、水戸では雪の影響はほとんどなく、偕楽園の梅も少しですが咲き始めています。

さて、この時期は春休みも目前とあって、4年生や5年生のあなたはいろいろ計画を立てているところでしょうか? 特に5年生は、春休みが終わるとあっという間にマッチング面接の時期になってしまいますから、ぜひ病院見学の予定もその中に入れてください。

マッチングは自分の「研修先」を決めるものですが、言い方を変えると「就職先」を決めることです。ですから、時間や予算の制約があるかもしれませんが、それなりの時間と労力を費やすことは必要だと思います。

このブログでは何度も紹介しているネタではありますが、病院見学のポイントを紹介します。

・可能な限り、病院見学に行きましょう。

レジナビなどのサイトやWeb病院説明会、リアルイベントで情報収集をするのが当たり前になりましたが、それだけでは不十分だと思います。実際に行ってみると、それぞれの病院によって想像以上に雰囲気が違うことに気づくはずです。行けない時には、Web病院説明会で質問コーナーや個別面談のようなコーナーを設けているものが増えているので、積極的に利用して雰囲気をつかむのが良いと思います。

・病院見学に行った際のポイントは・・・、

指導医クラスの話は、半分程度に聞いておけばOKです。なぜかと言えば、基本的にイイことしか言わないからです(編集長にも自覚があります・・・)。

・必ず研修医たちに直接話を聞きましょう。

研修医の先生たちにあなたの知りたいことを質問してみましょう。研修医も1年前には同じように悩んでいた訳ですから、たとえあなたがつまらない質問かもと思っても、そのような質問こそ聞いておくべきです。一番参考になる答えが返ってくるはずです。

そして研修医たちの元気の良さや看護師さんや技師さんたちの雰囲気にも注目してみて下さい。研修医を育ててくれるのは指導医だけではありませんからね。

・気になった病院には2回、3回と見学に行きましょう。

何故かと言えば、どうしても初めてのところは緊張するし、余裕がないので周りを見ているようで見えていません。2回目になると余裕ができて、おなじ病院見学でも見える風景が違うはずです。

加えて1回目の見学で見かけた研修医が、2回目の見学の時にはものすごく頼りになる研修医に見えるはずです。この時期なら、1年目でもかなり仕事ができるようになっていますので、そんな研修医の姿を見ると、あなたの研修中のイメージも描きやすくなるはずです。

当院に病院見学に来ていただいた方からは

・研修医の先生方のモチベーションがとても高く、見習いたいと思いました。

・昼食の時に研修医の先生とお話する時間が確保されていて、聞きたいことを全部聞くことができ、とても参考になった。

・研修医の先生方と研修に関することだけでなく、それ以外のこともたくさんお話を伺うことができました。またとても気さくにお話をさせていただきました。

・研修医の先生方が主体的に診療に関わっているのを見ることができました。

・スタッフの方たちと良くコミュニケーションを取っているのが印象的でした。

といったコメントをいただいています。

そろそろ春休みの病院見学の申し込みをいただいています。あなたもお早めに下のリンクからお申し込みください!

↓

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

合格祈願2026

いよいよ医師国家試験も目前となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

今まで何度も何度も試験を乗り越えてきたはずですが、やはり試験前は不安や焦りを感じてしまうものです。それが国試となればなおさらです。

でも、国試は医師になるための通過点ですから、医学部を目指した時の気持ちをもう一度思い出して、そしてこれまでコツコツと続けてきた勉強量を信じて、さらに4月から患者さんの前に立っている自分をイメージして、自信をもって臨んでほしいと思います。

試験中のお天気は寒波の影響で寒くなるようです。十分ご承知だと思いますが、寒さ対策や会場までの時間など、普段以上に余裕をもって行動してください。

体調を崩さぬように最後まで気を抜かずに頑張って、必ず合格を手にしてください!

当院スタッフ一同、あなたの合格を心よりお祈りしています。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

「何かあったら来てください」

日曜日の日中にER当番をしていたら、30歳台の男性が胸痛を主訴に受診しました。

症状は起床後にリビングで座っている時に出現し、前胸部が圧迫される感じが数分間持続していました。嘔気や冷や汗などの随伴症状はなく、水を飲んだら良くなって、そのあとは症状の再燃はないけど、初めてのことでちょっと心配になってERを受診したとのこと。

患者さんは特に既往もなく、冠危険因子は25歳まで喫煙していたことのみ。バイタルは問題なくて、診察時は症状も消失していました。心電図も胸部レントゲンも異常なしで、トロポニンも陰性でした。いろいろと話を聞き出すと、昨夜は飲み会があって、少々飲みすぎたということを言っていたので、第一にGERDを考えました。鑑別として狭心症も頭によぎりましたが、患者さんには「何かあったら来てください」と言って、PPIを処方し帰宅としました。

その翌日、患者さんは再び同じ症状が出現したとのことで、救急車で搬送されてきました。今回は心電図で広範囲にST低下を認めており、不安定狭心症の診断で心カテになりました。その結果、左冠動脈前下行枝起始部の高度狭窄を認め、PCIを施行して事なきを得ました。

実はこの患者さんはだいぶ前に編集長が実際に経験した症例です。患者さんは、当院に搬送されてきたからよかったものの、そうでなかったら結構ヤバイことになっていたかもしれません。

患者さんには何気なく「何かあったら来てください」と言っていますが、非常に漠然としていて、患者さんの多くは戸惑います。我々から見たら全然関係なさそうな、ささいな症状も気になってしまい、何度も来院することだってあります。

「何かあったら来てください」とつい言いがちですが、患者さんが理解できるように「○○が心配なので、□□の症状が出てくるようなら来てください」という感じに、できるだけ具体的に患者さんに伝えることが大事だと思います。

編集長はこの症例を経験してから、患者さんには以下のような感じに、具体的に説明するようにしています。

「消化管由来の症状が一番可能性が高いと思いますが、狭心症も似たような症状をきたすことがあります。消化管由来なら数日でお薬が効いてくると思いますが、同じような症状が、動いた時に出現したり、症状がだんだん強く、持続時間が長くなったり、冷や汗などを伴うようになるなら、心筋梗塞の可能性が高くなるので、すぐに来院してください。」

(編集長)

慌ただしいERの一コマ

(写真から何の症例かわかりますか?)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

「せん妄」と診断するには・・・CAM

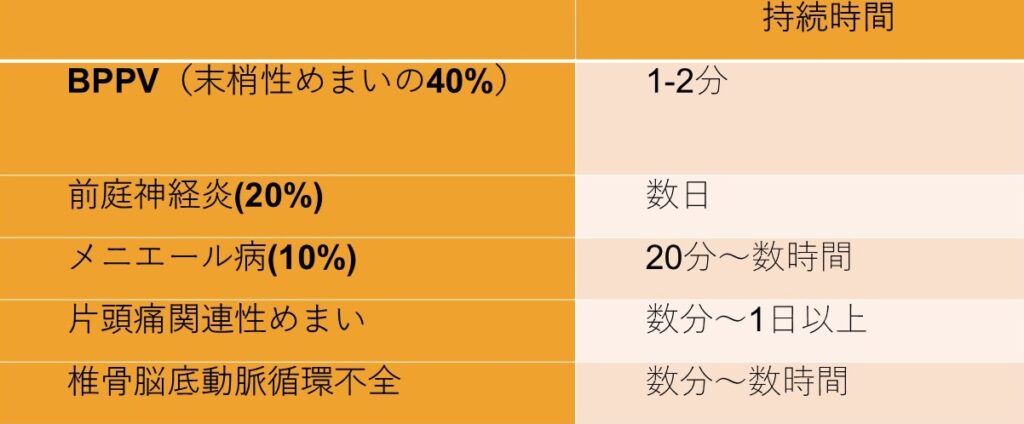

前回はせん妄を見た時に鑑別すべきポイントを紹介しました。

せん妄は一言でいえば、「いつもと様子が違うこと」と捉えておけばOKですが、実際にせん妄かもと思ったときに、せん妄と診断するには、どうすればいいでしょうか?

せん妄診断のゴールドスタンダードとしてDSM-5が用いられますが、これは現場ではちょっと使いにくく(文末参照)、ベッドサイドではCAMを利用するのが良さそうです。

CAMとはConfusion assesment methodのことで、せん妄のスクリーニングにも、診断にも使われるツールの一つです。感度94%、特異度89%と早期発見に役立つもので、世界で広く使われています。さらにICU用、ER用、ナーシングホーム用のCAMも開発されています。

CAMでは、下記4項目のうち、①と②を満たし、③か④のどちらかが該当すれば、せん妄の診断となります。

①急性発症と変動性の経過:Acute onset and fluctuating course

②注意散漫:Inattention

③支離滅裂な思考:Disorganized thinking

④意識レベルの変化:Altered level of consciousness

看護師さんも使えるので、入院患者さんがちょっと様子が違うと思った時に、このCAMを使って情報共有してみてください。

ちなみにDSM5の診断基準を載せておきます。

(参考文献:あめいろぐ高齢者医療)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

「せん妄かも?」と思ったときの鑑別診断

あなたも経験したことがあると思いますが、高齢者が入院すると想像以上にせん妄症状が出る人が多く、さらに激しい症状の人が多いのに驚かされると思います。逆にせん妄症状が出ない人の方が少なく、それだけコモンな疾患です。

せん妄は3つのパターンがあって、

・行動にあらわれるような過活動性せん妄(Hyperactive delirium)

・症状が分かりにくい低活動性せん妄(Hypoactive delirium)

・その2つがあらわれる混合型せん妄(Mix delirium)

に分けられますが、一言でいえば「せん妄とは、いつもと様子が違うこと」と思えばOKです。

それだけ頻繁に遭遇する高齢者のせん妄ですが、「せん妄かも?」と思ったときの鑑別診断の覚え方として、「DELIRIUM」で覚えておくと良いと思います。

D : Drug / Withdrawal (抗コリン作動薬、ベンゾジアゼピンからの離脱など)

E : Electrolyte / Endocrine (電解質、血糖、甲状腺機能など)

L : Line (点滴、心電図モニタ、尿道カテーテル、身体拘束など)

I : Infection (感染症)

R : Retention (尿閉、便秘)

I : Intracranial (脳梗塞、硬膜下血腫など)

U : Uremia (脱水)

M : Mortality (心筋梗塞や肺塞栓などの致死性急性疾患)

すぐに薬剤や身体拘束で対応せず、これらを素早く確認して、できるものは対応を変えていきましょう。

(参考文献:あめいろぐ高齢者医療)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

基本的臨床能力評価試験2026

毎年この時期の恒例行事となっていますが、先週は当院の研修医らはテストがありました。

このテストは、初期研修医の客観的な臨床能力の実力を知るためのもので、日本医療教育プログラム推進機構(JAMEP)というNPOが行っている基本的臨床能力評価試験(GM-ITE)というものです。

CBT方式で研修医部屋の自分の机で受験するうえ、全員そろって受けるわけでもないので、あまりテストという雰囲気を感じさせないものですが、みんな真面目に臨んでいました。

基本的臨床能力試験と言っても、試験の内容は幅広い分野から出題され、総合診療をやっている病院には有利な感じがします。英文の問題もボリュームがあって、早く終わる人は少なく、試験時間が終わるまで取り組んでいました。おそらく、毎日の臨床で経験したことや、そこで生じた疑問をこまめに振り返って解消しておけば、そこそこできる問題かと思います。

初期研修中はホントに自分は実力がついているのか?と不安になることがあります。自分の実力を知る方法としては、他の研修病院に行った同期の研修医と会話した時に「自分の方が結構できてるかも」と勝手に心の中でマウントをとるくらいしかありません(笑い)。でも、このテストを受ければ自分の実力が全国でどのあたりなのかが分かるので、とても良い機会だと思っています。

さて、今年の成績がどうなっているか、編集長的にはすごく楽しみです♪

(編集長)

テスト中の一コマ

(各机に個性があるのはご容赦ください)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

【御礼】レジナビにご参加有難うございました!

1月20日に「レジナビFairオンライン2026 東日本Week ~臨床研修プログラム~」に登壇しました。

年が明けて、春休みに向けてのレジナビでしたが、有難いことに我々の予想を超える50名以上の医学生にご参加いただきました。しかも全国の大学だけでなく、海外の大学の医学生も複数参加いただいていたようで、どうも有難うございました!

ご承知の通り、研修病院探しではレジナビは完全に定番となっています。20分という短い時間ですが、司会がいて上手に進行してくれるので、沈黙する時間がなく、我々もとてもやりやすいのが特徴です。

いつも通り前半は病院説明、後半の質疑応答ではJ1の宮田先生とJ2の中尾先生の2人が加わってくれました。J2はもうすぐ2年間の初期研修が終わる時期ですから、全体を俯瞰したコメントを、J1も1年前から成長した実感のこもったコメントをしてくれていました。

普段から言っていることなのですが、今回のレジナビのようなWebでの情報収集をして、あなたも必ず病院見学に足を運んで下さい。Webではわからない病院ごとの雰囲気の違いに気づくはずです。そして病院見学では指導医からの話は半分程度に聞いておき、研修医から直接話を聞くのが大事なポイントです。

すぐに春休みの記事になりますので、水戸済生会にも病院見学にお越しください。見学を希望される方は下記のリンクからお申し込みください! お待ちしています!!

(編集長)

今回はこの二人♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

国試前の過ごし方2026

(リンリン)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓