臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

患者さんを”みる”とは

在宅診療医としては、あるあるというほどではありませんが、時折経験されるのが病院で経口摂取不良のため、胃菅、PEG、CV、CVポートなどで在宅栄養管理目的の紹介をされたものの、家に帰ってきたら徐々に食事食べるようになり、気が付いたら、栄養状態全く問題なしというケース。

本人によくよくお話を伺うと、「だって病院のメシまずいんだもん。あんなの食っちゃいられないよ。」

(水戸済生会の病院のご飯はおいしいと思いますよ!検食は完食してます!)

こんなとき在宅診療医の僕は思うのです。「病院の医者は患者を診ているかもしれないが、看てはいないな」と。

先日のことですが、こんなことがありました。立て続けに整形外科入院中の患者さんが胆嚢炎を起こし、お二人とも高齢や併存症の都合で胆摘ではなくPTGBD管理することとしました。保存的治療で軽快しPTGBDを抜去し、あとは施設退院あるいはリハビリ転院を待つばかりという状態になっていたのに、二人ともご飯を食べない。0-2割くらい。。。

胆嚢炎が再発していないかとエコーをしたり、内視鏡をしたりしましたが特に問題はなし。そんな折、看護スタッフから「個別対応で食事出したいから、脂質制限解除してもいい?」と聞かれ、まぁどうせ食べれていないし脂質制限はなくてもいいか、と脂質制限食をやめたところ、8-10割を摂取するように!

もう一人の患者さんも試しに常食を出してみたところ、半分以上摂取するように!

そうです。胆嚢炎後なので脂質制限食にしていたところ味が合わないために食事摂取が進まなかったのです。患者さんがなんでご飯を食べないのか、身体的異常という観点からしか患者さんを診ていなかったのです。

あぁ、やっぱり僕も病院の医者だった。患者さんに心が寄り添えていなかった、と反省です。

(Nao)

水戸医学生セミナーから

トリアージの練習中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

抗てんかん薬に潜む落とし穴

今回はJ1のさくらもち先生が書いてくれた記事を掲載します。今回がブログデビューですが、日常臨床での気づきをまとめてくれています。そしてさくらもち先生のキャラが出ている文章ですので(笑)、是非読んでみてください。

(編集長)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

こんにちは。さくらもちです。

私が先月経験した症例をご紹介します。意識障害で救急搬送された施設入所中の高齢女性。バイタルは安定していました。

さて、意識障害の原因を考えます。鑑別はたくさん挙がりますが、今回はこの方の内服薬に注目します。(AIUEO TIPSとか、このブログのどこかに記事が載っているはずですので、探してみて下さい♪)

内服薬→○○,○○,○○,炭酸リチウム,バルプロ酸ナトリウム

これを見たら、原因として挙げられることは何でしょう。

↓

↓

まず、てんかん発作が生じている可能性はありますね。この2剤は国試ではてんかん薬として勉強します。そして、さらに薬自体が引き起こす問題についても考えていきます。

まず、炭酸リチウム

すぐに思いつくのはリチウム中毒だと思います。特に腎臓が悪い人では注意ですよね。

これについて詳しくは、このブログの記事にあったので割愛します。ぜひ読んでみてください。

次!(今回はこれが言いたかった)

バルプロ酸ナトリウム

↓

↓

↓

アンモニアも測りましょう!

(全然知らなかったですよね〜 わかる〜〜)

そもそもバルプロ酸Naは、脳内のGABAやドパミン濃度を上げたり、セロトニン代謝を促進したりするお薬です。これらの神経伝達物質たちが脳内の抑制系を賦活させる作用があり、だから抗てんかん薬として使われているわけですね。抗躁作用および片頭痛発作の発症抑制作用もあるそうです。抑える感じですね。

そしてこのバルプロ酸ナトリウム、代謝の過程に注目しましょう。

尿素サイクルって覚えているでしょうか。国試でもなんとなく触れますよね。バルプロ酸ナトリウムの代謝過程で、尿素サイクルの働きが阻害されるために、アンモニアの分解が進まなくなり、蓄積してしまうわけです。(カルバミルリン酸合成酵素Ⅰ(CPS-Ⅰ)の活性が阻害され、カルニチンも減り、β酸化が抑制され、、、、など、色々詳しい機序が気になる方は調べてみてください)

このようにして、バルプロ酸ナトリウム内服中の方の身体の中では、高アンモニア血症が生じる可能性があります。

バルプロ酸ナトリウムの服用開始から高アンモニア血症が発見されるまでの期間は,急性中毒を除けば数ヵ月から10 年以上で、またその症候も昏睡や意識障害から無症状の例まであり、その期間や症候は症例により大きく異なると報告されています。ずっと服用しているから大丈夫と言えないし、症状も分かりにくそうってことですね。

ちなみに他の抗てんかん薬と併用することで、高アンモニア血症のリスクが高まるそうです。また、発熱時、嘔吐、下痢を伴う流行性疾患を伴った場合も高アンモニア血症をおこしやすいので、注意しましょう。

長くなりましたが要は

「長期にバルプロ酸ナトリウムを飲んでいる人では高アンモニア血症の可能性がある」

このことだけ頭の片隅に入れておいてもらえたらおっけーです。

症例に基づいた話に戻ると、

意識障害の患者で抗てんかん薬飲んでいる方

↓

リチウム中毒、高アンモニア血症もチェックしましょう! いずれも血中濃度の測定が大事です。

ただし!最後に1つだけ!

アンモニア濃度測定には忘れてはいけないポイントが! 国試にもでます!

↓

↓

検体を放置すると偽性にアンモニアが高値になってしまうこと、ですね

放っておくと赤血球中のアンモニアが遊離などしてしまうせいです。なので、研修医がアンモニア測定のオーダーをだしたら、自分で採血して自分で検査室まで持っていきましょう。(上級医がオーダーした場合も研修医が率先して持っていくと良い運動になりますよね)

以上大変長く読みづらい文章になってしまいましてすみません、、

これでも書くのに2ヶ月かかってしまいました。文章って難しいですね。

(さくらもち)

水戸医学生セミナーでの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

抗菌薬の整理法16 抗インフルエンザウイルス薬と抗新型コロナウイルス薬

前回は松永先生の感染症カンファから抗ヘルペス薬についてシェアしました。今回は抗インフルエンザウイルス薬と抗新型コロナ薬をまとめます。

一時期は毎日何度も処方していた抗新型コロナウイルス薬ですが、現在は処方する機会が激減しています。ただ、どんな薬剤があるのかはチェックしておいてください。

【抗インフルエンザウイルス薬】

・ノイラミニダーゼ阻害薬

経口:オセルタミビル(タミフル®)

吸入:ザナミビル(リレンザ®)、ラニナミビル(イナビル®)

静注:ペラミビル(ラピアクタ®)

A型、B型両方に有効

機序としては、ウイルスの感染細胞表面からの遊離(ノイラミニダーゼによる)阻害

耐性の問題

•キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬

経口:バロキサビル(ゾフルーザ®)

A型、B型両方に有効

機序は、キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害(ウイルスのポリメラーゼの1つPAに作用)→mRNA合成阻害→ウイルス増殖抑制

特徴として、単回投与オセルタミビルと同等の臨床効果とウイルス感染価を早期に大幅に低下(周囲への感染防止効果?)

アミノ酸変異が高率に発現(小児23.3%、成人9.7%)→ただし、臨床効果への影響は不明

【抗新型コロナウイルス薬】

静注:レムデシビル(ベクルリー®)

肝・腎障害に注意

経口:ニルマトレビル/リトナビル(パキロビット®)

相互作用に注意

モルヌピラビル(ラゲブリオ®)

妊婦は禁忌

エンシトレルビル(ゾコーバ®)

妊婦は禁忌、相互作用に注意

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

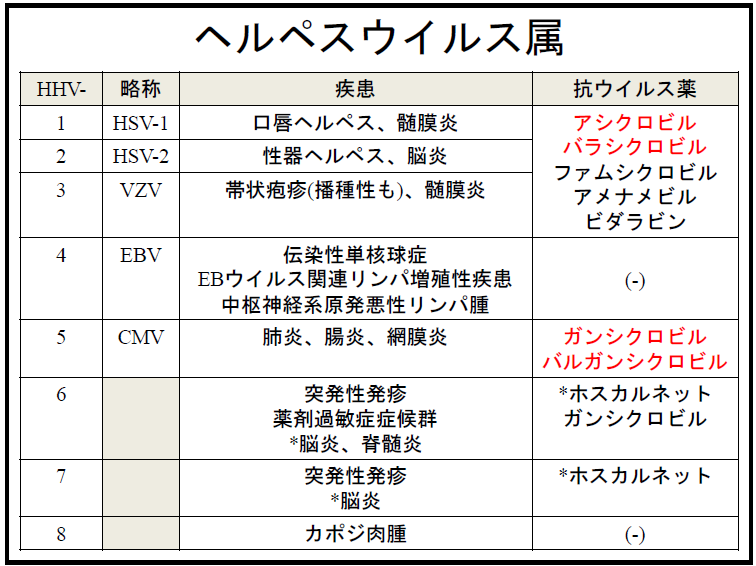

抗菌薬の整理法15 抗ヘルペスウイルス薬

少し間が経ってしまいましたが、今年度2回目となる松永先生の感染症カンファが開催されました。

例年のことですが、2回目は「微生物・抗微生物薬」をテーマに約3時間で、あなたの苦手な抗菌薬を一気にまとめて整理してくれます。

「抗菌薬は何となく使っている」「上の先生が良く使っているから」といったレベルから、「この菌を狙うなら、この抗菌薬」という感じに、それぞれの位置づけを理解できるまでにレベルアップしてくれるレクチャーです。

J1にとっては、初期研修が始まってから指導医に言われたまま処方していた抗菌薬の役割を改めて確認する機会になりますし、J2にとっては1年間に自分で処方したことを踏まえて、知識の再確認になる貴重な時間です。

以前からこのブログで各抗菌薬について紹介してきましたが、最近は膠原病内科や血液内科などを中心に抗ウイルス薬を使う機会が増えてきたこともあり、抗ウイルス薬について若干分量を増やしていただきましたので、今回はそこからのシェアで、抗ヘルペスウイルス薬を整理してみます。

まずは、治療薬のあるウイルスは以下の通り

・ヘルペスウイルス属(一部には治療薬のないものもあり)

・インフルエンザウイルス

・新型コロナウイルス

・B型、C型肝炎ウイルス

・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)

ヘルペスウイルス属に対する抗ウイルス薬は以下の表にまとまっています。

治療薬がないのが、EBウイルスとカポジ肉腫と覚えておけばイイですね。

過去の抗菌薬の記事はこちら

↓

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

病棟からのコールを減らすには・・・タイミングを把握する

前回は業務の中で最大のストレスである病棟からのコールを減らすコツとして、「食事とクスリ」を紹介しました。今回はもう一つ、コールを減らすためのコツを紹介します。

それはコールのタイミングです。すでにあなたは気づいていると思いますが、病棟からのコールが多いタイミングが2つあります。

1つ目は、申し送り前後です。これはどこの病院でも同じです。日勤の看護師が準夜の看護師に申し送るために、日中の出来事をまとめておく必要があります。具体的には16時前には日勤看護師の情報収集が始まっていますから、この時点で翌日の点滴のオーダーが出ていなければ確認しなければいけません。翌日に手術や検査が予定されていれば、その準備が必要なので、食事とかクスリを確認しなければいけません。

2つ目は、患者さんが入院した時。原則論として、医師からの指示がなければ看護師さんは何もできないことになっていますので、「何やりますか?早く指示簿を書いて下さい」となる訳です。

入院のパスを使える患者さんなら別かもしれませんが、この時点であなたは指導医から、どんな患者さんかを聞いていないことが多いですよね。それで看護師さんへの指示出しを後回しにしてしまう。するとまた病棟からコールが鳴って「まだですか?」 ・・・、と悪循環です。

対策としては、翌日のオーダーやルーティンの指示は16時前に出しておくことです。新規入院患者さんについては、入院の知らせがあったらすぐに、指導医に方針の確認をして、その足で患者さんの様子を見に行き、挨拶をしてしまうことです。こうすることで、とりあえずの指示は書けます。そして、分かる範囲で指示やオーダーを出して、足りない部分は後で付け足せば看護師も分かってくれます。

看護師も患者さんに何をしてあげられるのか? 大事なことは何か?の情報共有や方針の確認をしたいのです、ここはコミュニケーションを積極的にとるようにしましょう。ここをおさえておけば、病棟からのコールの回数を減らすことができるはずです。看護師さんたちを味方につけて、効率の良い仕事を出来るように工夫してみて下さい。

(編集長)

第24回水戸医学生セミナーの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

病棟からのコールを減らすには・・・食事とクスリ

7月も後半になり、J1のあなたもだいぶ仕事に慣れて来たと思います。今の時期は医学生の病院見学も多いので、医学生を前にしてちょっと先輩らしいことを言っているかもしれません(笑)。

でも、そんな時に病棟からコールがあると、ドキッとしますよね。自分で処理できるもであればイイのですが、指導医に聞いてからとなると即答できなくて困ります。立て続けに病棟からコールが来ると、正直なところ、かなりストレスです。仕方ないとあきらめるのも一つの方法ですが、減らせるものなら、減らしたいはずです。今回は、そんな時に役立つコツを伝授しましょう。

看護師さんが、必ず確認してくる2つのポイントがあるのを知っていますか?

・・・そう、「食事とクスリ」です。

・検査や手術前に食事を止めるのか?

・いつ再開するのか?

・同様にクスリは飲ませていいのか?

・中止するのか?

看護師は、ここを必ず確認してきます。逆に考えると、この点をあらかじめ指示簿に明記しておけば、コールの回数は確実に減らせます。さっそく明日から食事とクスリの指示を忘れないようにしてください。

(編集長)

第24回水戸医学生セミナーの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

突然の背部痛

あなたがER当直をしていたら、早朝にホットラインが鳴りました。60歳台の男性が就寝中に突然の左背部痛を自覚し、改善がないことから救急要請したようです。

ERに搬送されてきましたが、バイタルは微熱はあるものの血圧等は安定していて、あまり重篤感はありません。左背部痛は持続していましたが、体動で増強するそうです。

あなたは何を鑑別に挙げますか?

↓

↓

体動で増強する胸痛では、胸膜炎も鑑別に挙げてください。もちろんERでは重篤な疾患を除外することが大事ですので、大動脈解離やSTEMIを念頭に心電図や造影CTは考慮すべきですが、痛みの性状を把握することで鑑別がかなり絞り込めます。この症例では、診察の時に深呼吸をしてもらったところ左背部痛の増強がありました。

CTは大動脈解離の所見はなく、下図のように左背側の胸膜に接した肺炎像で、血液培養や喀痰培養は陰性でした。しかし臨床症状と尿中抗原陽性であったことから肺炎球菌性肺炎からの胸膜炎と診断しました。抗菌薬(CTRX)の投与で、胸膜炎の悪化もなく速やかに改善が得られました。

ここで肺炎球菌性肺炎の特徴について少しまとめておきます。

・肺炎球菌は引き起こす炎症反応が非常に強く、患者さんもぐったりしていることが多い。

・抗菌薬治療によって肺炎球菌自体は死滅していても、引き起こされた炎症反応が長引くことがある。

・このため、治療にも関わらず体温や採血データ(WBC,CRP)、胸部レントゲンがすぐに改善しないことがしばしばみられる。

・ただし、ぐったりしていた患者の自覚症状は改善してくるので、安易に抗菌薬の変更を行わない。

・市中肺炎の中では胸膜炎を合併する頻度が最も高い。

・古典的症状として突然の発症、膿性痰、胸痛などがあるが、あくまで非特異的。特に高齢者では非典型的な症状を呈する。

・市中肺炎の中では、肺炎球菌が最も血液培養が陽性になりやすいと言われ、陽性率は15~25%。

・菌血症を伴う肺炎球菌性肺炎の死亡率は2倍とされており、重症度把握や予後予測のために血液培養の採取は重要。

今回の症例は胸膜炎を合併した市中肺炎で、当初から起炎菌として肺炎球菌を疑っていましたが、尿中抗原から診断に至った症例です。肺炎球菌性肺炎では胸膜炎を合併しやすいことは、ぜひ覚えておいてください。

(参考:レジデントのための感染症診療マニュアル 第4版)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

第24回水戸医学生セミナー 開催報告

7月12日と13日に第24回水戸医学生セミナーを開催しました。

今年3月に5年ぶりに開催した水戸医学生セミナーですが、今回は当初のスタイルにもどって水戸協同病院との共催で行いました。筑波大学をはじめとした関東近郊の大学だけでなく、北は旭川医大や弘前大から、南は島根大や香川大と全国から定員を超える13名が参加してくれました。どうも有難うございました。

今回は、前回のノウハウをさらに進化させて、研修医が主体となってメディカルラリーのシナリオを作成し、看護師らスタッフの力も借りて準備を進めてきました。

1日目は朝から開始しましたが、最初にメディカルラリーで一緒に活動する3つのグループに分かれ、ペーパータワーでアイスブレイクしてからBLS、ALS、JATEC、MCLSの講習と実技を行いました。今回も救急科の高瀬先生に加えてJ2も講師役を務めてくれました。

参加者からは、「説明してから実践する形式がわかりやすかったです。また、研修医の先生方の適切なアドバイスのおかげでより確実に習得できました。」と嬉しい感想をいただきました。

昼食をとって、水戸協同病院に移動し、身体診察の取り方実習と症例検討会でした。水戸協同病院では総合診療科の小林先生と水戸協同病院の5名の研修医が講師役で神経所見の取り方、頚静脈の見方を教えてくれました。

参加者からは、「普段なかなかしっかりとやってこなかった神経診察を再確認し、実践するとても良い機会になりました。症例もとても骨のあるもので、力不足を実感しました。」といった感想をいただきました。

その後、症例検討会をやって夕方には終了し、夜は参加者と参加者と両病院の研修医とで懇親会でした♪

さて、2日目のメディカルラリーでは3つのステージを準備しましたが、前回のようにメディカルラリー経験者はいなかったので、あまり実力差はないものの、それぞれのチームで個性が出ていて編集長的には面白かったです。特に外傷対応のステージでは、シナリオ作成者の思惑通りに落とし穴にはまるチームがあったりと、だいぶ盛り上がっていました。実は、今回のシナリオ作成はJ2がやったのですが、作成段階から当院の研修医OBもいろいろとアドバイスしてくれましたし、当日には2人の先輩がお手伝いに来てくれて心強かったです。

講師役となったJ2だけでなく、医学生と一緒にラリーに参加したJ1にとっても学びの多い2日間になりましたが、何よりも医学生が満足してくれたのが嬉しかったですね。

感想の中には「1日目の講義にて学んだことを理解したつもりでいて、正確に実践しようと考えていたが、実際の症例になるとかなり難しく、視野が狭くなったり焦って抜けがあったりして、その難しさを感じました。自分を振り返って何が足りていないのかを把握し、今後に活かすとてもいい経験になりました。」といったラリーの難しさに気づいたコメントもいただきました。

「次回も挑戦したいです!」といったうれしい感想も多くいただきましたので、来春の開催を計画します。ご期待ください!!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

右室梗塞

60歳台の男性が胸痛で搬送されてきました。

心電図を確認すると、下壁誘導(Ⅱ,Ⅲ,aVF)でST上昇を認めていて、STEMIの診断で間違いなさそうです。バイタルを確認すると、血圧は収縮期で60mmHgで、心拍数は46bpm、SpO2は室内気で100%でした。循環器内科の先生にコールしたところ「それって右室梗塞だね。すぐに行きます。」と言われました。

ここで、ちょっと考えてみてほしいのですが、循環器内科医が来てくれるまでの間に、右室梗塞に対して、あなたができることは何でしょう?

↓

↓

↓

右室梗塞は単なる右冠動脈の心筋梗塞のことではありません。右冠動脈の近位部が閉塞することで、左室の下壁領域が壊死に至るだけでなく、右室の壁運動が障害された結果、右室から肺動脈への拍出が出来なくなり、左室への還流が減って血圧低下に至るものです。

STEMIの時に血圧低下に至るのは、通常は左室の収縮が低下して肺うっ血を来すパターン(心原性ショック)が多いのですが、右室梗塞では肺動脈への血流が低下するので、肺うっ血を来さずに、頸静脈の怒張を来します(閉塞性ショック)。

もし、あなたが下壁のSTEMIに遭遇した時に、

①血圧が低く

②SpO2が下がっていない(=肺うっ血がない)

この2つがあれば、右室梗塞を疑ってください。そして頸静脈怒張の有無を短時間で確認しましょう。

心電図では下壁梗塞(Ⅱ,Ⅲ,aVF)でのST上昇を確認したら、次にV1のST上昇がないかを確認します。V1のST上昇は右冠動脈近位部の閉塞を示すからです。さらにV4の電極を、胸骨を挟んで反対側に付け替えて(V4Rと言います)心電図を記録し、ST上昇があれば確実です。

さて、混乱しやすいのは治療です。

STEMIですから、速やかにPCIなど再灌流療法を行うのは言うまでもありませんが、STEMIなら硝酸薬とか、肺うっ血を伴っていれば利尿剤を使いたくなりますが、右室梗塞では利尿薬や硝酸薬を使用するのは危険です。利尿剤や硝酸薬を使って前負荷が低下すると、さらに血圧が下がるからです。

逆に生理食塩水などで輸液をどんどん入れる必要があります。さらに右室から肺動脈への拍出を少しでも増加させる目的でカテコラミン(ドパミン、ドブタミン)を使用します。

冒頭の症例も、循環器内科医が到着するまで全開で輸液をいれるのが正解です。可能であればカテコラミンの持続点滴も開始できるとスバラシイですね。

右室梗塞は、初期対応を間違えずに行えば、PCI後には比較的速やかに血圧が落ち着くことがほとんどですが、遷延する時はIABPやECMOの使用を考えます。

あなたが下壁のSTEMIでショック症例に遭遇した時は、右室梗塞を鑑別に挙げられるようにしてください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

縫合結紮セミナー2025

恒例となりましたが、今年も消化器外科の先生方による研修医向けの縫合結紮セミナーが開催されました。このセミナーの特徴は何といっても、実際のブタの皮を使うWet lab形式です。

J1のうち何名かはすでに皮膚縫合の経験がありますが、ほとんど未経験者ですのでかなり集中していたようです。

外科医からの直接指導

はじめに針と糸の基礎知識を教わって、次に実技。針を垂直に入れるとか、手首を使うとか、言われれば分かるのですが、実際にやってみるとうまくいきません。速く、緩まないように結紮する、無駄な動きをせずに速く縫合するために持針器の持ち方、針運びなど、とにかく繰り返し練習が必要です。J2はさすがに扱いが慣れていて、黙々と縫合を繰り返していました。J1は初めのうちはかなりぎこちなかったのですが、最後の方はだいぶスムーズに手が動いていました。

今まで外科系に進んだ先輩たちは、縫合・結紮だけでなく腹腔鏡の自主練も黙々とやっていました。基本的な手技は短い時間を見つけて繰り返し練習を続けることが大事で、必ず練習しただけの成果は得られます。たとえ外科系に進まないとしても、ちょっとした縫合が必要になる場面に必ず遭遇しますので、ぜひ頑張って出来るようになってください。

(編集長)

なぜか余裕な2人

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry