臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

発熱には「8つのD」

あなたは、高齢の肺炎患者さんを担当しています。

入院時は低酸素血症も認めていましたが、徐々に酸素も減らせて昨日から終了できました。食事も摂れていて、むせ込みもありません。WBCもCRPもだいぶ改善してきました。明日には抗菌薬も投与終了の予定で、家族と退院の日程調整も終えたばかりです。

ところが、夕方の申し送りの時間帯に看護師さんから「先生、○○〇さんが、38℃と熱発していますよ。どうしますか?」と言われました。

なんで、このタイミングなの?と、がっかりする状況ですが、 こんな時、あなたはどう対応するでしょう?考えてみてください。

↓

↓

↓

あなたが、

「ホントは明日で抗菌薬は終了予定だったけど、そのままもう少し継続しよう」と考えたのなら、あまり賢明な選択とは言えません。

発熱の原因は、肺炎なのでしょうか?例えば、尿道カテーテルが入っていて、尿路感染症かもしれません。点滴刺入部のところが発赤していて、点滴ラインからの感染かもしてません。もしかしたら、患者さんの膝が発赤して、熱感を持っていて、偽痛風の発作かもしれません。

つまり、他の感染巣を検索する必要があるのです。最低でも、患者さんを診察して、血液培養をとって、新たな異常所見がないか確認しましょう。

そして、こんな時に、熱源検索に役立つのが、「8つのD」です。

・Device(デバイス)

・CD(CD腸炎)

・CPPD または Pseudogout(ピロリン酸カルシウム結晶沈着症 または 偽痛風)

・DVT(深部静脈血栓症)

・Drug(薬剤)

・Decuvitus(褥瘡)

・GB Debris(絶食による無石性胆泥)

・Deep abscess(深在性膿瘍)

以前に、徳田安春先生から7Dと教わりましたが、当院では最後のDeep abscessを加えて、「8つのD」で覚えるようにしています。もう少しで治療が終わるとか、退院目前といった患者さんの発熱を見たら、「8つのD」を思い浮かべながら熱源を探しにいきましょう。

(編集長)

山中先生のレクチャーでの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

めまいのアプローチ・・・山中克郎先生のレクチャーより

昨年10月に引き続いて、先週2月6日に山中克郎先生にお越しいただき、今年度2回目のレクチャーを開催しました。

山中先生は、諏訪中央病院で診療を続けている総合内科の大御所の一人で、著書もたくさんあるのでご存じの方も多いかもしれません。当院とは2018年からのお付き合いで、毎回研修医が悩むネタを分かりやすく解説してくれます。そんな山中先生のレクチャーからのシェアです。

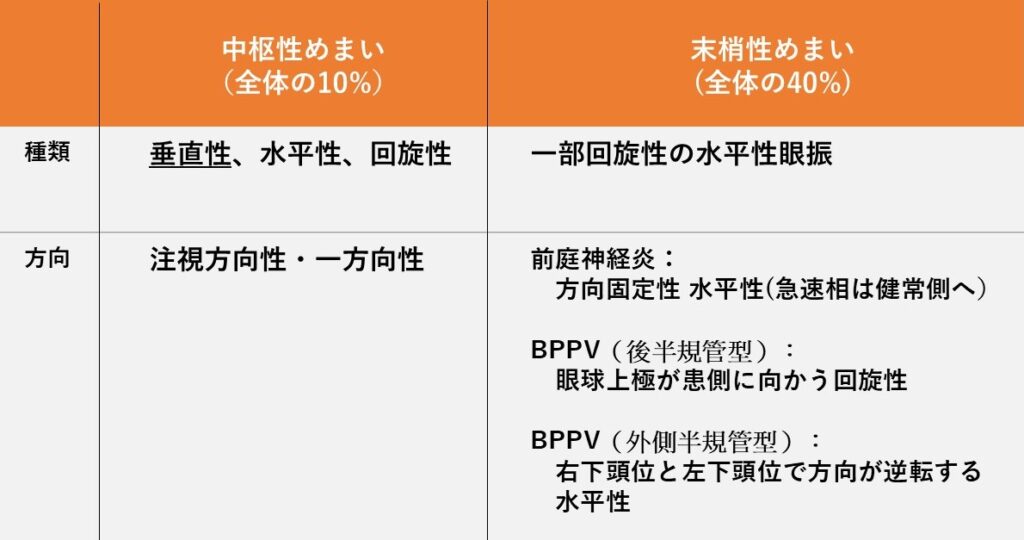

今回のレクチャーのテーマはめまいでした。あなたも、ERでめまいの患者さんに遭遇したことがあるはずですが、末梢性めまいが多いものの、中には小脳梗塞などの脳血管疾患が混ざっていて、もしかしたら痛い思いをしたことがあったかもしれません。山中先生はめまい患者へのアプローチを以下のように教えてくれました。

【めまい患者へのアプローチ】

①心血管系疾患のリスクはあるか

高齢、男性、高血圧、喫煙、糖尿病、脂質異常症

「50歳以上」「脳卒中危険因子あり」「頭痛あり」

→小脳失調症状がなくても小脳梗塞を考える

②全く歩けなかったのか

→歩けないほどのめまいなら入院

③後方循環障害の症状はあるか

めまい、失調、複視、構音障害、交叉性感覚障害、同名半盲などが無いかを確認

→あれば脳梗塞として対処

④眼振

⑤典型的な良性発作性頭位めまい(BPPV)の症状か

・体位を変えたときの誘発(臥位になる時、立ち上がり、前かがみ)

・耳鳴なし、難聴なし

・発作時間<1分

・同じめまい頭位をとれば、めまいは弱まるか

・繰り返し起こり、発作間は無症状

→これらがすべて当てはまればBPPVと

⑥めまいの持続時間

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

「せん妄」と診断するには・・・CAM

前回はせん妄を見た時に鑑別すべきポイントを紹介しました。

せん妄は一言でいえば、「いつもと様子が違うこと」と捉えておけばOKですが、実際にせん妄かもと思ったときに、せん妄と診断するには、どうすればいいでしょうか?

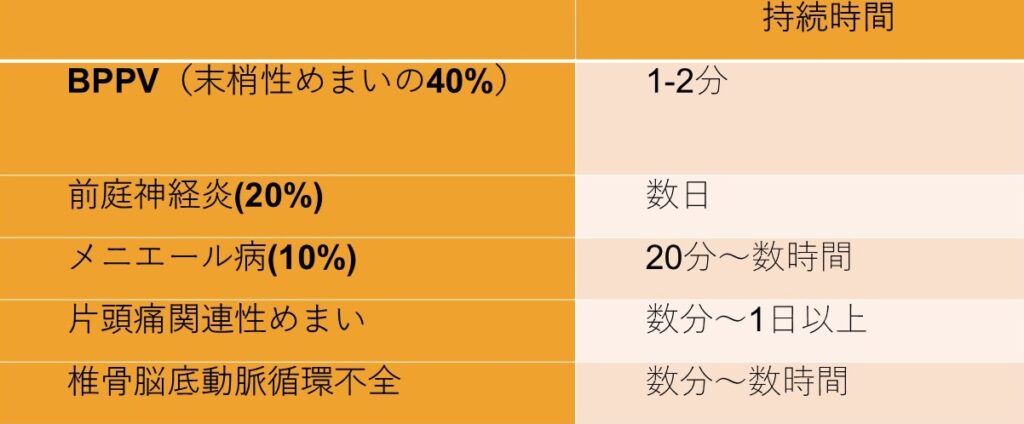

せん妄診断のゴールドスタンダードとしてDSM-5が用いられますが、これは現場ではちょっと使いにくく(文末参照)、ベッドサイドではCAMを利用するのが良さそうです。

CAMとはConfusion assesment methodのことで、せん妄のスクリーニングにも、診断にも使われるツールの一つです。感度94%、特異度89%と早期発見に役立つもので、世界で広く使われています。さらにICU用、ER用、ナーシングホーム用のCAMも開発されています。

CAMでは、下記4項目のうち、①と②を満たし、③か④のどちらかが該当すれば、せん妄の診断となります。

①急性発症と変動性の経過:Acute onset and fluctuating course

②注意散漫:Inattention

③支離滅裂な思考:Disorganized thinking

④意識レベルの変化:Altered level of consciousness

看護師さんも使えるので、入院患者さんがちょっと様子が違うと思った時に、このCAMを使って情報共有してみてください。

ちなみにDSM5の診断基準を載せておきます。

(参考文献:あめいろぐ高齢者医療)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

「せん妄かも?」と思ったときの鑑別診断

あなたも経験したことがあると思いますが、高齢者が入院すると想像以上にせん妄症状が出る人が多く、さらに激しい症状の人が多いのに驚かされると思います。逆にせん妄症状が出ない人の方が少なく、それだけコモンな疾患です。

せん妄は3つのパターンがあって、

・行動にあらわれるような過活動性せん妄(Hyperactive delirium)

・症状が分かりにくい低活動性せん妄(Hypoactive delirium)

・その2つがあらわれる混合型せん妄(Mix delirium)

に分けられますが、一言でいえば「せん妄とは、いつもと様子が違うこと」と思えばOKです。

それだけ頻繁に遭遇する高齢者のせん妄ですが、「せん妄かも?」と思ったときの鑑別診断の覚え方として、「DELIRIUM」で覚えておくと良いと思います。

D : Drug / Withdrawal (抗コリン作動薬、ベンゾジアゼピンからの離脱など)

E : Electrolyte / Endocrine (電解質、血糖、甲状腺機能など)

L : Line (点滴、心電図モニタ、尿道カテーテル、身体拘束など)

I : Infection (感染症)

R : Retention (尿閉、便秘)

I : Intracranial (脳梗塞、硬膜下血腫など)

U : Uremia (脱水)

M : Mortality (心筋梗塞や肺塞栓などの致死性急性疾患)

すぐに薬剤や身体拘束で対応せず、これらを素早く確認して、できるものは対応を変えていきましょう。

(参考文献:あめいろぐ高齢者医療)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

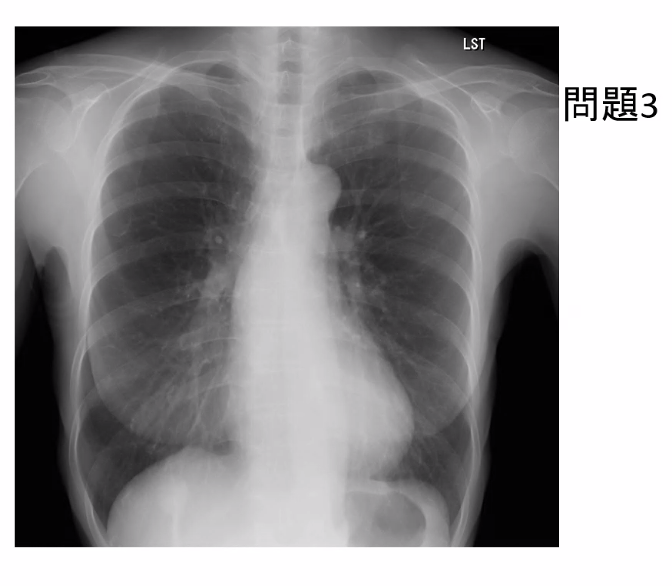

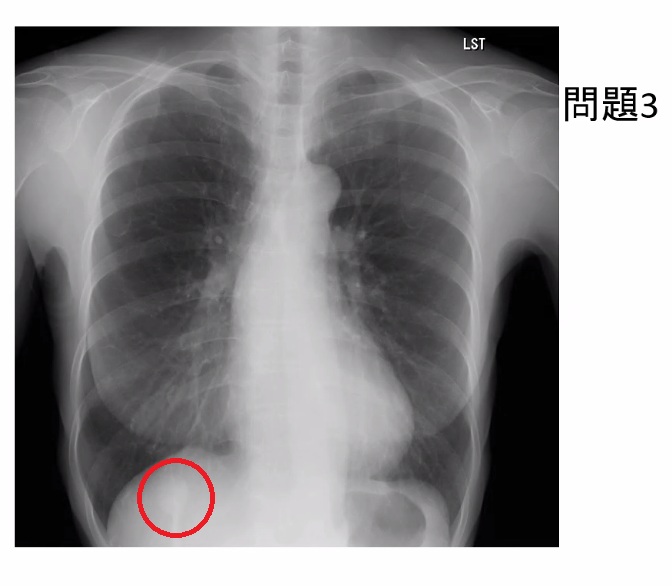

胸部X線で見落としやすい場所

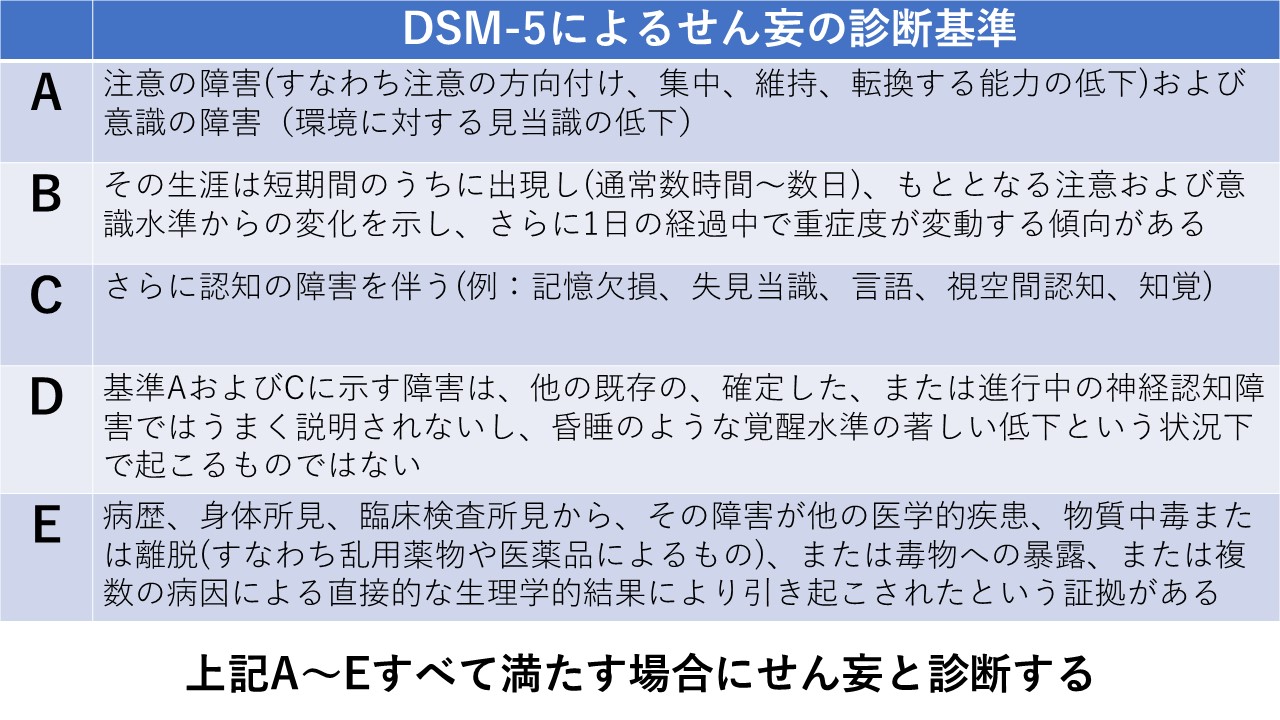

先日開催した井上純人先生による「呼吸器専門医と読む胸部X線写真」からのシェアです。

あなたも聞いたことがあるかもしれませんが、胸部レントゲンでは特に見落としやすい部位があります。

それは下図のところ。

これらの部位は左右差を見たり、以前のレントゲン写真があれば比べてみたりと、目を皿のようにして、しつこく見ていく必要があります。

ここで問題を一つ。

前回(2025年12月11日)の記事に載せた写真は、井上先生からのクイズの中の一つですが、異常陰影はどこにあるか考えてみて下さい。

あなたは分かりましたか?

正解はこちらです。

この症例は肺がんだったそうです。見落としやすい場所を頭に入れて、注意深く胸部X線を見ていきましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

【今年も開催】呼吸器内科専門医と読む胸部X線写真

残念ながら水戸済生会には、常勤の呼吸器内科専門医がいません。でも、市中肺炎や高齢者の誤嚥性肺炎など、コモンな呼吸器感染症やCOPDの患者さんを診ない訳にはいきません。実際のところ、総合内科をはじめ、内科の各診療科でそういった患者さんを担当しています。

ただ、決して自信をもって呼吸器疾患の診療を行っている訳ではないので、2021年度から呼吸器専門医の井上純人(いのうえすみと)先生を講師に迎えて、Zoomレクチャーを開催するようになりました。

井上純人先生は山形大学の第一内科講師、附属病院教授で、編集長と大学の同級生です。山形大学では、ベストティーチャー賞を複数回受賞して、今では殿堂入りを果たしています。医学部学生はもちろんですが、学内では知らない人はいないほど教え上手で、とても面倒見のいい先生です。

今回は、毎年恒例の「呼吸器専門医と読む胸部X線写真」。毎日見る胸部レントゲンの読み方を、基本に戻って、丁寧に教えてもらいました。これで明日から、何となく見ていた胸部レントゲンが、すっきり見えるようになるはずです!

そして、レクチャーの最後にレントゲン読影の問題をみんなで回答していくのですが、毎回のことながら、研修医部屋では盛り上がります。全然わからなかった研修医もいれば、自信たっぷりの得意げな研修医もいて、見ていて飽きません(笑)。レクチャーを聞いた後で、改めて順番に読むこと、見落としやすい場所を把握しておくことの重要性を認識したようです。

今年度中にもう1回はZoomでのレクチャーを予定しています。もし、あなたも興味があるなら参加することができますので、ぜひご連絡ください!

(編集長)

クイズ出題中の井上先生

(レントゲンの異常所見が分かりますか?)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

鑑別疾患のあげ方(解剖学的アプローチ)

前回に続いて、鑑別疾患のあげ方です。編集長が勧める鑑別疾患のあげ方は2つあって、前回は1つ目のVINDICATE!!!Pを紹介しました。今回は2つ目の、解剖学的アプローチを紹介します。

この方法は具体例を出した方が分かりやすいので、やってみましょう。

例として、「胸痛」の鑑別をできるだけたくさんあげてみてください

↓

↓

↓

いくつ鑑別をあげられましたか?

狭心症、心筋梗塞、大動脈解離、肺塞栓、気胸・・・・、多くの研修医は、ERで見落とすとヤバい疾患はすぐに言えても、あまり

ヤバくない(生命にすぐにかかわらない)疾患は、なかなか挙げられません。ヤバい疾患ではなくとも、患者の不安は一向に解消されないので、下手をするとトラブルのもとになることもあります。

こんな時に、解剖学的に近い臓器や組織を考えていくと鑑別疾患を挙げやすくなります。

具体的に、胸に近い臓器は・・・・

皮膚:

帯状疱疹

乳房:

乳癌、乳腺炎

骨:

肋骨骨折、圧迫骨折、骨転移

筋肉:

筋肉炎

肺(さらに胸膜、肺胞、間質、気管支、気管と分けて考えましょう):

気胸、胸膜炎、肺癌、肺炎、気管支炎、肺塞栓

心臓(冠動脈、心外膜、心筋、弁):

狭心症、心筋梗塞、急性心外膜炎、心筋炎、肥大型心筋症、大動脈弁狭窄症、

大血管(大動脈とその分枝、大静脈):

大動脈解離(特に上行解離)、大動脈瘤破裂

縦隔:

縦隔炎、縦隔気腫、縦隔腫瘍

食道:

逆流性食道炎、食道破裂、食道腫瘍

胃:

胃炎、胃潰瘍、胃癌

肝臓:

肝膿瘍、肝腫瘍

胆嚢・胆道:

胆石、胆嚢炎、胆管炎

甲状腺:

甲状腺炎

神経:

肋間神経痛、帯状疱疹後神経痛

横隔膜:

横隔膜下膿瘍

まだまだあると思いますが、このように解剖学的に近いものを順に頭に浮かべて、それに関する疾患をあげていくと意外とたくさん出てきます。臨床の現場では、前回紹介したVINDICATE!!!+Pと、この解剖学的に攻める方法を無意識に組み合わせて鑑別疾患を考えていると思います。

あなたがたとえどの診療科に進むとしても、この2つの「鑑別疾患のあげ方」は初期研修医のうちに必ず身に着けるようにしてください。同時に、普段から鑑別疾患をたくさんあげるトレーニングを意識すると良いと思います。ぜひ頑張ってください♪

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

鑑別疾患のあげ方(VINDICATE!!!P)

あなたがたとえどの診療科に進むとしても、初期研修医のうちに必ず身に着けてもらいたいことの一つに、「鑑別疾患のあげ方」があります。

鑑別疾患は、星の数ほどあるので全部覚えることは不可能です。でも、鑑別疾患のあげ方(フレームワーク)をおさえておくと、考えやすくなるだけでなく、抜けがなくなるのでお勧めですので、ぜひ覚えて下さい。

編集長が勧める鑑別疾患のあげ方には2つあります。1つ目は病因から攻める方法で有名な VINDICATE!!! + P(ヴインディケイト+P)です。2つ目は解剖学的に攻める方法です。

今回はVINDIVATE!!!+P(ちなみに!!!にも意味があります)を紹介します。

V:Vascular (血管系)

I:Infection (感染症)

N:Neoplasm (良性・悪性新生物)

D:Degenerative (変性疾患)

I:Intoxication (薬物・毒物中毒)

C:Congenital (先天性)

A:Auto-immune (自己免疫・膠原病)

T:Trauma (外傷)

E:Endocrinopathy (内分泌系)

!:Iatrogenic (医原性)

!:Idiopathic (特発性)

!:Inheritance (遺伝性)

P:Psychogenic (精神・心因性)

これは鑑別診断の神様として有名なティアニー先生が紹介していたものですが、すごいところは全ての疾患が網羅されているところです。もともとティアニー先生が病理学をやっていたので、こんなフレームワークに至ったと聞いたことがあります。

この鑑別方法は、一見すると関係なさそうな症状や検査データを俯瞰的に考える時に役立つと思います。原因が良く分からない、もしかしたら他の疾患を考える必要があるかもしれないと思った時に、これを見ながら鑑別疾患を考えてみて下さい。

(編集長)

山中先生と鑑別疾患を考え中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

骨粗鬆症の治療薬(2)

J2のオバタリアンが書いてくれた骨粗鬆症の治療薬について、前回からの続きです。

****************************

アレンドロネート、リセドロネート、ゾレドロン酸は骨吸収抑制薬のビスホスホネート(BP)製剤です。BP製剤は連日~年1回まで様々な使用方法がありますが、いちど吸収されたBP製剤が骨に沈着し有効性を発揮するため、特に理由がなければ内服回数が少ない薬剤で問題ないとされています。

というのも経口製剤は吸収率が非常に悪いため「早朝空腹時、コップ1杯の水道水180mlで噛まずに内服、内服後30分は臥位禁止、30分後以降に食事摂取」が必要なのです。正直言ってかなり面倒です。したがって内服が困難な場合は静注製剤がお勧めとなります。副作用には国試的にも有名な顎骨壊死のほか、急性期反応という投与後のインフルエンザ様症状、腎機能障害があります。

今回のガイドラインに追加されたゾレドロン酸は、椎体骨折発生を70%低下させたという報告があり、主なBP製剤4剤のなかで椎体骨折の骨折予防効果が最も強いとされています。年1回の投与で効果が持続することから頻回の受診が不要という利点もあります。

デノスマブは骨吸収を抑制する抗RANKL抗体薬で、骨密度上昇、骨折予防のいずれについても強力なエビデンスが存在します。骨粗鬆症に適応があるのはプラリア®で、6カ月に1回の皮下注なのでアドヒアランスという点でメリットが大きいです。ただし、やや高価です(約5万円/年、10割)。

デノスマブは休薬するとすぐに多発椎体骨折が引き起こされると報告されており、休薬時には必ずほかの骨粗鬆症治療薬による逐次療法(別の薬への切り替え)が必要となります。もし入院した患者さんに「半年に一回、骨粗鬆症の薬を皮膚に注射しています」とか言われたら、お薬手帳をさかのぼって確認した方がよさそうですね。

ロモソズマブ(イベニティ®)は「骨折の危険性の高い骨粗鬆症」が適応となる抗スクレロスチン抗体薬です。アレンドロネートとの比較試験で、アレンドロネートよりも有意に骨折を抑制したと報告されています。注意点として1年以内の脳血管、心血管系の既往がある場合は投与を避けるとなっています。毎月の皮下注射が必要で、非常に高価であり(約60万円/年、10割)使用する際には患者背景なども考慮する必要がありそうです。

最後になりますが、どの製剤を使うにしても、骨粗鬆症治療薬はビタミンDが充足していることで効果を発揮します。そのためほとんどの症例で、活性型ビタミンD製剤(エディロール®、アルファロール®)が処方されますが、高齢、腎機能低下、脱水などで高Ca血症のリスクがあり適宜血中/尿中Caのモニタリングが必要です。

逆に、高齢者の食欲低下や倦怠感、多尿などがみられた場合、これらの薬剤による高Ca血症を考慮して内服薬の確認をすることが大切です(最近もエルデカルシトールによる食思不振、高Ca血症、急性腎前性腎不全をきたした症例がありました。エルデカルシトールを中止することで改善したそうです)。

かなり長くなってしまいましたが、ひとつだけ強調するとしたら「骨粗鬆症薬を使用している患者さんがいたら、Caに注意しましょう」です。

薬はいろいろありますが、いずれの場合もCa補充のため活性型ビタミンD製剤を併用していることがほとんどです。そのため副作用としての低Ca血症もあれば、活性型ビタミンD製剤による高Ca血症もありえます。

骨折予防はその人の健康寿命を大きく左右します。このブログを見て少しでも骨粗鬆症というものに関心を持っていただければ嬉しいです。

(参考文献)

・骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版.骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成員会,編.ライフサイエンス出版 2025.

・もう迷わない!骨粗鬆症診療 改訂第2版 竹内靖博,著.日本医事新報社 2025.

・シリーズGノート 骨粗鬆症の薬の使いかたと治療の続けかた 小川純人,編.羊土社 2023.

(オバタリアン)

これからPICC

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

骨粗鬆症の治療薬(1)

冬の気配を感じ始める今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。研修医のオバタリアンです。編集長よりご指名いただいたので、今回は10年ぶりに改訂された「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」から、骨粗鬆症の治療薬についてのお話になります。

骨粗鬆症は一般の方々にも広く知られ、よく「骨がもろい」と表現されますが、以下のような明確な診断基準が存在します。

<原発性骨粗鬆症の診断基準>

(低骨量をきたす骨粗鬆症以外の疾患、続発性骨粗鬆症の原因を認めないことが前提)

Ⅰ.脆弱性骨折あり

1.椎体骨折または大腿骨近位部骨折あり

2.その他の脆弱性骨折あり、骨密度YAM80%未満

Ⅱ.脆弱性骨折なし

骨密度がYAM70%以下またはー2.5SD以下

したがって、例えば骨密度を測っていなくても椎体骨折が一つでもあれば骨粗鬆症の診断となります。日々の診療の中でも高齢患者の既往に骨折歴をみることは決して少なくなく、お薬手帳には骨粗鬆症治療薬がしばしば登場します。今回はガイドラインにおいて推奨度が高く、今後も重要となりそうな薬物について簡単にまとめてみました。

改訂された2025ガイドラインでは、薬物の推奨は骨密度に対する効果と骨折抑制効果の2項目で評価されました。骨密度に関しては腰椎と大腿骨の両方に有効であれば「行うことを推奨する」、骨折抑制効果に関しては椎体、大腿骨近位部、非椎体の骨折すべてに有効であれば「行うことを推奨する」とされ、この2項目とも「推奨する」となっているのは、

・アレンドロネート(ボナロン®、フォサマック®)

・リセドロネート(アクトネル®、ベネット®)

・ゾレドロン酸(リクラスト®)←NEW!

・デノスマブ(プラリア®)

・ロモソズマブ(イベニティ®)←NEW! ☆骨密度上昇に対しては唯一「強く推奨」

の5種類でした。

ちなみに今回追加されたアバロパラチド(オスタバロ®)は、骨密度に対しては「推奨」となっていますが、骨折抑制については大腿骨近位部骨折に対する骨折抑制効果のエビデンスを認めなかったため「提案」となっています。

また、ロモソズマブは骨形成促進薬である副甲状腺ホルモン製剤(テリパラチド®、アバロパラチド®)同様に、適応は骨折の危険性が高い骨粗鬆症となっています。

次回に続きます。

(オバタリアン)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓