臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

縫合結紮セミナー2025

恒例となりましたが、今年も消化器外科の先生方による研修医向けの縫合結紮セミナーが開催されました。このセミナーの特徴は何といっても、実際のブタの皮を使うWet lab形式です。

J1のうち何名かはすでに皮膚縫合の経験がありますが、ほとんど未経験者ですのでかなり集中していたようです。

外科医からの直接指導

はじめに針と糸の基礎知識を教わって、次に実技。針を垂直に入れるとか、手首を使うとか、言われれば分かるのですが、実際にやってみるとうまくいきません。速く、緩まないように結紮する、無駄な動きをせずに速く縫合するために持針器の持ち方、針運びなど、とにかく繰り返し練習が必要です。J2はさすがに扱いが慣れていて、黙々と縫合を繰り返していました。J1は初めのうちはかなりぎこちなかったのですが、最後の方はだいぶスムーズに手が動いていました。

今まで外科系に進んだ先輩たちは、縫合・結紮だけでなく腹腔鏡の自主練も黙々とやっていました。基本的な手技は短い時間を見つけて繰り返し練習を続けることが大事で、必ず練習しただけの成果は得られます。たとえ外科系に進まないとしても、ちょっとした縫合が必要になる場面に必ず遭遇しますので、ぜひ頑張って出来るようになってください。

(編集長)

なぜか余裕な2人

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

縫合結紮セミナー2024

恒例となりましたが、今年も研修医向けに消化器外科の先生方が、実際のブタの皮を使って縫合・結紮指導(Wet lab)をしてくれる縫合結紮セミナーが開催されました。

J1のうち数名はすでに縫合の経験がありますが、ほとんど未経験ですので非常に楽しみにしていたようです。

はじめに針と糸の基礎知識を教わって、次に実技です。針を垂直に入れるとか、手首を使うとか、言われれば分かるのですが、実際にやってみるとうまくいきません。速く、緩まないように結紮する、無駄な動きをせずに速く縫合するために持針器の持ち方、針運びなど、繰り返し練習が必要です。

外科系に進んだ先輩たちは、縫合・結紮だけでなく腹腔鏡の自主練も黙々とやっていました。手技が苦手という人はもちろんいますが、短い時間を見つけて繰り返し練習を続けることが大事で、必ずや練習しただけの成果は得られます。たとえ外科系に進まないとしても、ちょっとした縫合が必要になる場面に必ず遭遇しますので、ぜひ頑張ってください。

(編集長)

かなり真剣にやってます

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

腹腔鏡セミナー2024

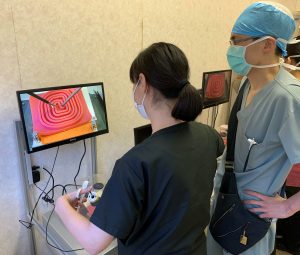

毎年恒例となりましたが、消化器外科主催で腹腔鏡セミナーが開催されました。当院には腹腔鏡のドライラボがありますが、部屋がちょっと狭いので2回に分けての開催です。

当院にはダビンチも導入されて消化器外科で症例を重ねていますが、まだまだ腹腔鏡が手術が中心です。

研修医らには腹腔鏡での糸結びにチャレンジしてもらいましたが、簡単そうに見えて、ものすごく難しいことが分かってもらえたと思います。たとえ上手くできなくとも、腹腔鏡手術でカメラ持ちをしている時に、術者がどこを掴んで、どのくらい引っ張り上げているのかなど、観察ポイントが分かるようになります。

腹腔鏡に限らずホントにできるようになるには、何度も繰り返し練習が必要ですが、ただ数をやるだけでなく、上手な人の手技を見て、それからまた自分でやってみる、というプロセスが大事です。ぜひあなたも挑戦してみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

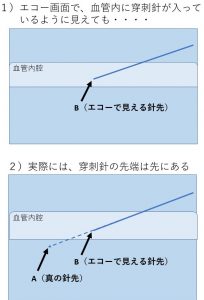

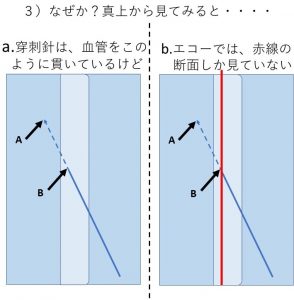

エコーガイド穿刺の注意点

CVやPICC、透析用のカテーテルなどを挿入する時に、あなたもエコーガイドで穿刺していると思います。今はエコーガイドが当たり前で、エコーガイドでやれば安全という風潮ですが、エコーガイド穿刺にも大事な注意点があるのを知っていますか?

実はエコーガイド穿刺でも、重大な合併症を生じた事案が多く報告されており、昨年も日本医療安全調査機構というところから、再発防止のための提言も出ています。

中心静脈カテーテル挿入・抜去に係る 死亡事例の分析 ― 第 2 報(改訂版)―

もちろんエコーガイド穿刺は有用な手法ですから、あなたも習得しておかないといけません。同時にこの注意点についてもよく理解して、トレーニングしておく必要があります。

エコーガイド穿刺の最大の落とし穴は、「エコーで見えているところよりも、針は先に進んでいることが多い」ことです。

どういうことかというと、下の図のようにエコーの断面に真の針先が入っていないと誤って認識してしまうのです。

これはエコーを実際に持って、真の針先をしっかり同定できるように繰り返し練習する必要があります。消化器内科の先生方は、エコーガイド穿刺が上手な人が多いですから、よくその手元を見て真似してみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

腹腔鏡セミナー2023

毎年恒例となりましたが、消化器外科主催で腹腔鏡セミナーが開催されました。当院の腹腔鏡のドライラボがある部屋はちょっと狭いので、2回に分けての開催となりました。

腹腔鏡での糸結びにチャレンジしてもらいましたが、簡単そうに見えて、ものすごく難しいものです。たとえ上手くできなくとも、腹腔鏡手術でカメラ持ちをしている時に、術者がどこを掴んで、どのくらい引っ張り上げているのかなど、観察ポイントが分かるようになります。

ちなみに、今春に当院の初期研修を終えた10人のうち、3人が外科専門研修に進みましたが、彼らは時間を見つけてドライラボで練習をして、鶴を折れるようになっていました。別の済生会の病院の話ですが、鶴を折るのに10分かからないスーパー研修医もいたそうです。

ホントにできるようになるには、何度も繰り返し練習が必要ですが、ただ数をやるだけでなく、上手な人の手技を見て、それからまた自分でやってみる、という繰り返しが大事です。

(編集長)

コツを教えてもらって練習!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

縫合結紮セミナー2023

今年も研修医向けにWet labでの縫合結紮セミナーが開催されました。

消化器外科の先生方が、実際のブタの皮を使って縫合・結紮指導(Wet lab)をしてくれました。昨年同様に、3月まで当院の初期研修医だった専攻医のT先生が指導する側になって、J1とJ2に教えていました。数か月ですいぶん偉くなりました♪(笑)

はじめは針と糸の基礎知識を教わって、次に実技です。針を垂直に入れるとか、手首を使うとか、言われれば分かるのですが、実際にやってみるとうまくいきません。速く、緩まないように結紮する、無駄な動きをせずに速く縫合するために持針器の持ち方、針運びなど、繰り返し練習が必要です。

J2にはそれなりに厳しい指導♪

この春に外科に進んだ先輩たちは、縫合・結紮だけでなく腹腔鏡の自主練も黙々とやっていました。手技が苦手という人はもちろんいますが、短い時間を見つけて練習を続けることが大事です。必ずや練習しただけの成果は得られますので、ぜひ頑張ってください。

(編集長)

見学に来ていた医学生も飛び入り参加

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

腹腔鏡セミナー2022

毎年この時期の恒例となりましたが、消化器外科主催で院内のドライラボを用いた腹腔鏡セミナーが開催されました。

ドライラボはちょっと狭い部屋なので、1回あたりの参加人数を制限して3回に分けて開催しています。腹腔鏡での糸結びにチャレンジでしたが簡単そうに見えて、ものすごく難しい。

でも、J2は昨年のセミナー以降に空き時間でコツコツ練習して鶴を折れるようになった人もいます。済生会の別の病院の話ですが、鶴を折るのに10分かからないスーパー研修医もいるそうです。

外科研修では、研修医も腹腔鏡手術に入りますが、カメラ持ちだけだと正直眠くなります(編集長は良く怒られていました)。でも、術者がどこを掴んで、どのくらい引っ張り上げているのかなど、観察ポイントが明確だと術中の眠気はだいぶ減るはずです。

手技もただ数をやるだけでなく、上手な人の手技を見て、それからまた自分でやってみる、という繰り返しが大事ですね。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆次は、6月22日(水)開催のレジナビです!

レジナビFairオンライン 2022夏 東日本Week にぜひご参加ください!!

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

縫合結紮セミナー開催

研修医向けにWet labでの縫合結紮セミナーが開催されました。

Wet labとは、実際のブタの皮を使っての縫合練習です。消化器外科や心臓血管外科の先生方が指導にあたってくれました。その中には、昨年まで指導される側だった3年目の外科専攻医もいましたが、今回は指導する側に。なかなかいい感じでした♪

針を垂直に入れるとか、手首を使うとか、言われれば分かるのですが、実際にやってみるとうまくいきません。

速く、緩まないように結紮する、無駄な動きをせずに速く縫合するために持針器の持ち方、針運びなど、繰り返し練習が必要です。

さすがに外科志望のJ2は慣れた感じで上手でしたが、J1はこれから。こういった手技は、短い時間を見つけて練習を続けることが大事です。必ずや練習しただけの成果は得られますので、ぜひ頑張ってください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆次は、5月21日(土)開催のエムスリーです!

<関東・甲信越エリア>研修病院ナビ合同座談会に参加します。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

気胸の治療

最近はすっかり寒くなってきましたね。

はじめまして。現在心臓外科・呼吸器外科をローテーション中のJ1のみかん君です。呼吸器外科で気胸を診ることが増えたので気胸についてお話ししようと思います。

救急外来でみることが多いのは自然気胸です。症状としては胸痛、呼吸困難、咳などです。急に肩のあたりが痛くなってきて…という方もいます。

好発が若い細身長身男性というのは有名ですが、意外とガタイのいい男性もなるんだなという印象でした。

治療はドレナージですが、胸腔ドレナージはレントゲンで肺尖部が鎖骨よりも下にある場合に施行します。

さて、この胸腔ドレナージの具体的な手順ですが、患者さんに仰臥位で寝てもらい第2肋間鎖骨中線あたりをメスで切開した後ぺアンで鈍的にぐさっという感じで胸膜を破ります。若い男性は高齢者よりも胸膜が強いので意外と力が必要…!そしてトロッカーを肺尖部に向けて挿入します。その後持続陰圧でドレナージを行います。吸引器に繋いだ後呼吸性変動があればokです。

挿入後にエアリークがないこと、排液が少量であること、レントゲンで肺の拡張に問題がないことが確認できればトロッカーを抜いで退院となります。再発する気胸やドレナージ後もエアリークが続く場合は手術となります。

(みかん君)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

腹腔鏡トレーニング

昨年に引き続き、消化器外科主催で腹腔鏡のドライラボを用いた縫合トレーニングを開催しました。

昨年のトレーニングは、ちょっと密になっていた反省から、今年は最初から1回あたりの参加者を限定して複数回の開催としました。おかげでじっくり練習することができたようです。研修医たちも、見るのとやるのでは大違いで、イライラ(笑)しながら、取り組んでいました。

外科研修では、腹腔鏡手術に研修医ももちろん入りますが、カメラ持ちだけだと正直なところ眠くなります(編集長はそうでした)。でも、こんな感じで縫合しているというのが少しわかると術中の眠気はだいぶ減るはずです(笑)。

どんな小さいことでも自分には関係ないと思わずに、もしかしたら自分がやることになるかもしれないと思うと眠さが半減します。そして見たり聞いたりするだけでなく、自分なりのイメトレもしておくとイイですよ。

(編集長)

この回は、参加者が女性ばかりでした♪

この回は、参加者が女性ばかりでした♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆Web版・個別病院説明会を開催します!

直接研修医からホントのところを聞いてみませんか?

6月1日~6月30日まで開催します!

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

2月17日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。