専門研修ブログ

- トップ

- 専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

循環器内科の専門研修2026

今回は水戸済生会の循環器内科の専門研修について紹介します。

もしあなたが、循環器内科に興味があって

・STEMI患者のPCIをできるようになりたい

・アブレーションで不整脈を治したい

・早いうちからTAVIもMitraclipもやりたい

・PADやAortaなど心臓以外もやってみたい

これらいずれかに当てはまるなら、この先を読む価値があります。さらに、医局に入らずに循環器専門医資格を取りたいと思っているなら、必ず最後まで読んでください。

ご存じの通り、循環器内科は日中でも夜中でもERに最も呼ばれる診療科の一つで、決して楽な診療科ではありません。ですが、ホントに心臓が止まりかけた患者さんが、自分の治療でみるみる良くなって歩いて退院するという、ほかの診療科ではそれほど経験できないようなことがしばしばある、非常にエキサイティングな診療科でもあります。

さらにデバイスの進歩が目覚ましく、治療戦略が次々にアップデートされるので、それだけやりがいのある領域です。そんなエキサイティングな循環器内科を水戸済生会の循環器内科では「地域完結」をキーワードの一つに掲げて、循環器領域の大部分の診療をカバーしています。

もう少し紹介すると、水戸済生会の循環器内科はPCIではもともと県内で有数の施設でしたが、これに加えてカテーテルアブレーションやICD、CRTにも早くから取り組んでおり、今ではアブレーションも県内有数の症例数となっています。また循環器内科医が関わることの多いPADに対するEVTも県内トップクラスの症例数で、さらに心外との連携が密で大動脈弁狭窄症に対するTAVI、そしてMitraclipも順調に症例を重ねています。あなたがその気になれば、大動脈瘤や大動脈解離へのステントグラフトなど大動脈疾患の治療にも関わることができます。

さらに、少し前の記事でも紹介したように卵円孔閉鎖デバイスも使用できるようになり、脳外科と連携しながらの症例も間違いなく増えてきます。そしてこれらの症例に対応するための心エコーも年間6000件、経食道心エコーも400件を超えており、筑波大学に続く県内2番目の心エコー図学会の研修施設になります。

スタッフは、筑波大学循環器内科からの医局派遣が半分で、残りは医局に所属しない医師です。中には初期研修からのたたき上げもいます。また循環器内科の専攻医は、現在基幹型で1名と協力型(筑波大学、日本大学)で2名と少人数なので、彼らは様々な症例や手技を経験し、実力をつけてくれています。

ご存じかもしれませんが現在の専門医制度は、まず内科専門医を取得して、その後に循環器専門医になってから他の循環器領域の資格であるCVIT専門医や不整脈専門医などを取得するシステムになっています。

つまり、循環器専門医を持っていないと、いくら経験や技術はあってもその次の資格が取得できないようになっているのです。ちなみに新しいデバイスは症例数の多い施設から導入されることが多いので、あなたが専門研修施設を選ぶ時は当然考慮すべきポイントです。さらに最近では、新しいデバイスの術者になるための要件として、ほとんどの場合で循環器専門医資格が必要になっています。

あなたが循環器内科を考えているなら、最初にすべきことは内科専門医を最速で取得し、最短で循環器専門医資格を得ることです。そして、そんな時に当院は有利です。

先ほど紹介したように主要な疾患をカバーしていることに加え、県立こども病院が隣接しているため成人の先天性心疾患症例も含めて当院は症例数も多く、施設を異動することなく1つの施設で専門医取得のための症例が全部経験できます。実際のところ水戸済生会の専攻医はJOSLERだけでなく循環器JOSLER症例にも困りません。

そして専門医資格を取得後も、PCIをはじめとした各種の施設認定を受けているので循環器領域の各種の資格取得もスムーズです。しかも、大学の医局とは関係なく専門医資格を取得できるのが当院の強みです。

水戸済生会の循環器内科は内科専門医プログラムから循環器領域をじっくりと腰を据えて、技術の取得と経験症例数の確保に専念できる環境です。ぜひ、あなたも当院での内科専門医プログラムから循環専門医取得を目指してください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

水戸済生会総合病院の専門研修2026

今回は当院の専門研修の概要について紹介します。

当院は400床の総合病院で、救命救急センター(3次救急)を有しており、ドクターカーやドクターヘリの基地病院となっています。また、茨城県立こども病院と隣接しているため、県央・県北地区の総合周産期母子医療センターとしてハイリスク分娩などを一手に引き受けています。

専門研修は内科で基幹型プログラムを有していますが、それ以外の診療科は、筑波大学をはじめとした専門研修プログラムの協力施設として、専攻医を受け入れています。

初期研修医の定員は10名で、その中から毎年1~2名が当院の内科専門研修プログラムに進んでくれています。内科以外の診療科では、お隣の県立こども病院での小児科専門プログラム、筑波大学の産婦人科や外科系、内科系診療科が多く、そのほかに県外の施設に進む人も数名います。

ちなみに筑波大学の産婦人科や消化器外科、整形外科に進んだ人は、当院での初期研修後にそのまま半年~1年間程度当院に在籍して、経験症例数を稼いでから大学に行くケースがこの数年は多いようです。

内科専門プログラムについては、もともと消化器内科、循環器内科、腎臓内科が充実していましたが、現在では脳神経内科、リウマチ膠原病内科、血液内科も常勤医となり、内科としての診療に厚みが出て充実してきました。呼吸器内科の指導医が不在なことが弱点ですが、内科専攻医にとっての重要事項である、JOSLERの症例確保に困ることはなくなりました。筑波大学をはじめとした他施設から協力施設でのローテとして来てくれている内科専攻医も増えていますが、当院でJOSLERの足りない症例を経験できるようにさぽーとしています。

次回以降で、水戸済生会の内科専門プログラムについて詳しく紹介していきます!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

PFO閉鎖デバイスの実施施設になりました

水戸済生会では、当院の脳神経外科と脳神経内科で脳梗塞の血栓回収を行っており、2025年の1年間で50件以上施行しています。そして、循環器内科と脳神経外科、脳神経内科が集まっての脳心カンファを月一回定期的に開催しています。

この脳心カンファでは、脳梗塞で入院した未治療の心房細動患者の治療方針を相談したり、MRI画像では脳塞栓症が疑わしいものの、心房細動がとらえられておらず、原因の分からない潜因性脳梗塞患者の検査の進め方などについて検討しています。

この潜因性脳梗塞とは、動脈硬化や心疾患など、既知の明確な原因では説明がつかず、徹底的な検査を行っても発症メカニズムや原因が特定できない脳梗塞の分類のことですが、その多くは「塞栓源不明脳塞栓症(ESUS)」として、心房細動(特に発作性心房細動)や卵円孔開存(PFO)など、見つけにくい塞栓源(血栓の発生源)が原因であると考えられています。ESUSの再発予防のために詳細な検査(長時間心電図、心エコーなど)を行って診断を確定させ、脳梗塞の再発予防を行うことが重要ですが、当院でも心エコーや経食道心エコーの検査増加に伴い、PFOが見つかることが増えています。

このPFOに対する治療としてPFO閉鎖デバイスがありますが、実施のために様々な基準があり、今までは大学病院などの限られた施設に限られていました。幸い、施設基準が若干変更され、当院でもPFO閉鎖デバイスでの治療を行える環境が整いました。茨城県内では当院の他に筑波大学と土浦協同病院の3施設しかありませんので、患者さんのニーズにお応えできるよう、脳外科や脳神経内科と一緒にPFO治療に取り組んでまいります。

PFO閉鎖デバイス

(左:ゴア社のデバイス、右:アボット社のデバイス)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

肺高血圧のリスクアセスメント

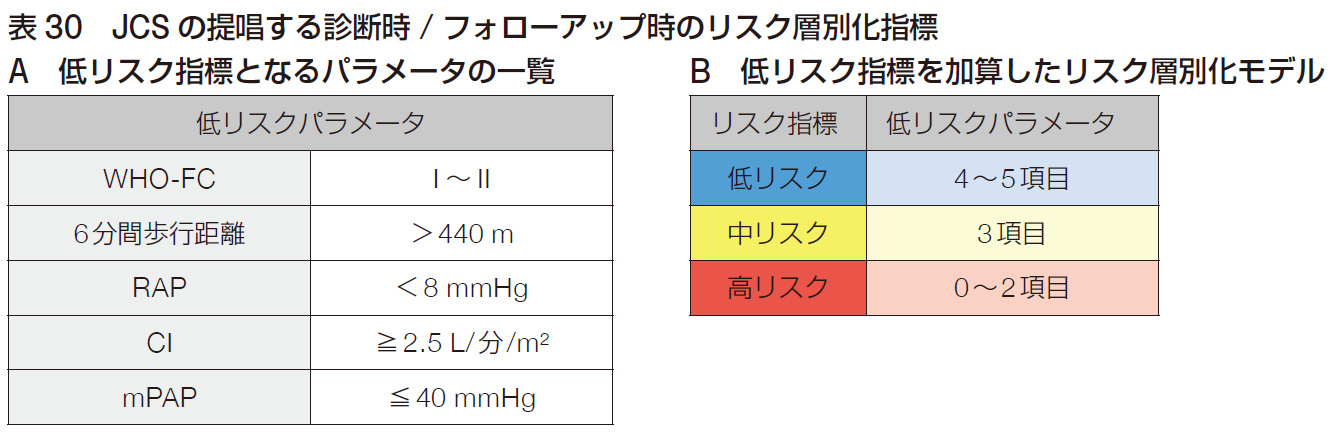

改訂されたガイドラインから肺高血圧(PH)に関する話題を紹介していますが、今回はPHのリスクアセスメントについてです。

PH患者さんが、どのタイプのPHなのか診断を付けることは当然重要ですが、同時に重症度評価と治療介入を決定することも重要です。現在では血行動態評価や運動耐容能評価、バイオマーカー、画像検査所見などの複合的なパラメータを用いて評価することが主流となっています。

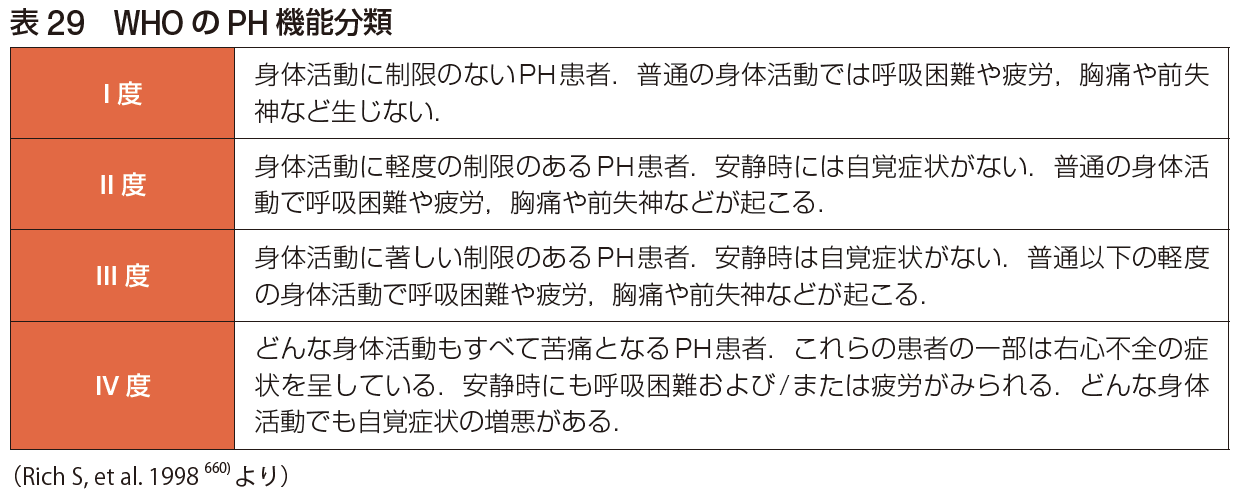

ただ、前回の記事で紹介したPHの危険な兆候の一つに挙げられているWHOのPH機能分類(WHO FC) は、診断時およびフォローアップ時の双方において、もっとも強力な予測因子の1つであることが分かっていますので、押さえておきましょう。

そしてリスクアセスメントの指標については、欧州のガイドラインやアメリカのガイドランで採用されているものに違いがあります。ただ、各国において疾患背景や使用可能な薬剤,長期予後のリスクは異なると想定されることから、今回のガイドラインでは、わが国で検証を受けたフランスのレジストリスコアを基にした、わが国独自のものが提案されています。

いずれにせよ、外来でフォローする時や専門施設に紹介する時には、できるだけこれらの項目がどうなっているか記載しておくと良いと思います。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

新年あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。

いつもこのブログをお読みいただき有難うございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

多くの病院は今日から通常営業だと思いますが、年末年始とも、ほぼいつも通りに働いていた人も多いのではないでしょうか。大変お疲れ様でした。

忙しかったかもしれませんが、せっかくの年明けですので、「医師としての役割」を確認する時間を少しだけでも取ってもらいたいと思い、今回はこんな言葉を紹介します。

「時に治すことはできる、和らげることはしばしばできる。だが、患者を慰めることはいつでもできる。医学はいつもできることを放棄して、時々しかできない治すことに集中している。」

これは500年以上前のフランスの外科医であるアンブロワーズ・パレの言葉です。だいぶ前のことですが、ある先生の講演を聞いていたらこの言葉が紹介されて、その時モヤモヤしていた編集長に刺さったのだと記憶しています。

あなたのような初期研修医や専攻医のうちは、「治すこと=医療の成果」と考えがちですが、手技をやっても、診断やマネジメントの点でも指導医や上級医にかなわないのが当たり前です。そうなると「自分では治せない」から「自分では治せないから何もできない」とネガティブ思考に落ちて行きやすくなります。

でも、実際の患者さんは、高齢で慢性疾患を多く抱えている人ばかりですから、「治す(治せる)医療」の場面は少なくて、圧倒的に「支える医療」の場面が多くなります。つまり、「治らない(治せない)から何もできない」は誤解だと理解できると思います。

もちろんアンブロワーズ・パレが生きていた時代と今とは医療レベルも全く違いますが、現在でも我々のやっている医療の中で、「治す(治せる)」ものはまだごくわずかで、「治せないこと」がまだまだ山のようにあるという謙虚な認識が必要だと思います。

そして、我々が「治せない」時に、逃げださないで患者さんに向き合ってほしいと思います。患者さんの不安を受け止めて、患者さんの話を遮らずに聞く。我々の言葉や態度は、あなたの想像以上に患者さんを慰め、そして励ましています。

今年はあなたがいつでも患者さんにできることに、少し時間を割いてみて下さい。その積み重ねが、あなた自身の医師としての成長につながっていくと思います。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

年末のご挨拶

もう年末ですが、読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

この年末年始は、気温も平年よりも高めになる予想で、関東では元旦はお天気が良いようです。初日の出や初詣に行く方も多いと思いますが、交通事故などには気を付けながらお出かけください。

さて、2020年7月から始めたこのブログですが、気づいたら5年半たっていました。水戸済生会の内科専門研修を紹介する目的で、週1回のゆっくりしたペースで記事を書いていますが、5年たっても閲覧数は微増にとどまっています(笑)。

扱うテーマもだいぶニッチなので閲覧数狙いは諦めていますが、今こうしてあなたに記事を読んでいただいているので、来年も続けていけそうです。引き続きよろしくお願い申し上げます。

水戸済生会の内科専門研修プログラムですが、2023年秋から脳神経内科医とリウマチ膠原病内科医が常勤になり、さらに2024年春から血液内科医が常勤となったことで、呼吸器内科以外の内科系疾患を幅広く診療できるようになりました。このおかげで、水戸済生会の内科各診療科でお互いにカバーしあう文化がより深化して、さまざまな患者さんに対応できるようになり、かつ診療レベルの向上という相乗効果を実感しています。

もちろん、専攻医にとってはJOSLER症例の確保が非常に容易になっており、早く自信をもって対応できるものが欲しいという専攻医のニーズに応えるため、できるだけ早くサブスペシャルティ領域の専門医資格を取得することを目指すというプログラムの方針は変わりありません。

水戸済生会の内科専門プログラムでは、臨床の現場で活躍できる内科医を育てていけるよう、スタッフ一同頑張ってまいりますので、来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

肺高血圧の診断・鑑別の流れ

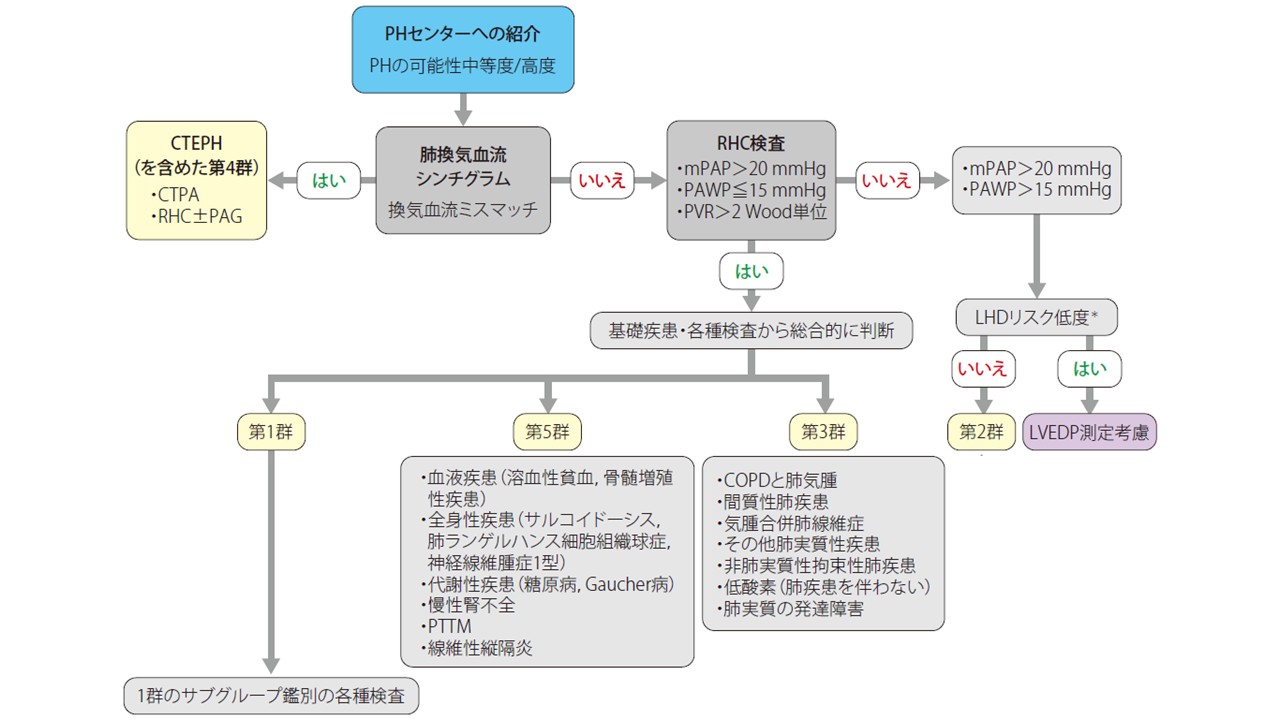

改訂されたガイドラインから肺高血圧(PH)に関する話題を紹介していますが、今回はPHの診断・鑑別の流れについてです。

PH症例は非特異的な症状が主であるため、多岐にわたる疾患と鑑別が必要になります。そこでガイドラインでは、アルゴリズムにもとづいた実践的なアプローチが必要であるとして、診断アルゴリズムと鑑別アルゴリズムを示しています。アルゴリズムを用いてプライマリケア医、地域の中核病院、専門的な診断および治療が可能なPHセンターとの連携、ならびにPHセンターでの包括的な精密検査を円滑に行うことを目指しています。

まずプライマリケア医の役割としては、初期評価では病歴(既往歴を含む)、家族歴、身体所見(血圧,心拍数など)、胸部X線検査、心電図、BNP/NT-proBNPなどの血液検査、酸素飽和度の測定を行い、いずれかの検査で異常所見を認めた場合に地域中核病院への紹介を検討します。

地域の中核病院では、非侵襲的な検査を中心に進めていきます。肺疾患の評価のため、呼吸機能検査、血液ガス分析、胸部CTを、心疾患の評価のため心エコーと心肺運動負荷試験(CPX)を行います。特に心エコーは診断アルゴリズムの中で重要な位置を占めていて、PHの可能性を評価できるだけでなく、他の心臓疾患の鑑別にも役立ちます。

PHの可能性が中程度/高度の場合には、鑑別診断を確定し現在の臨床分類に従ってPHのさまざまな原因を識別することを目標に,PHの専門施設(PHセンター)への紹介を検討します(茨城県であれば筑波大学の循環器内科が、その役割を担っています)。PHセンターでは下図のような流れで診断を進めていきます。

(2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン p81 図15から一部改変)

実際のところ、他施設に紹介するには時間がかかることも多々ありますが、以下のような危険な臨床徴候がある場合には迅速な紹介が必要になるので覚えておきましょう。

危険な臨床徴候とは

・急速進行性の症状

・WHOのPH機能分類 IIIまたはIV

・右心不全

・失神

・不整脈への不耐性

・不安定な循環動態( 低血圧,頻脈,低心拍出状態)

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

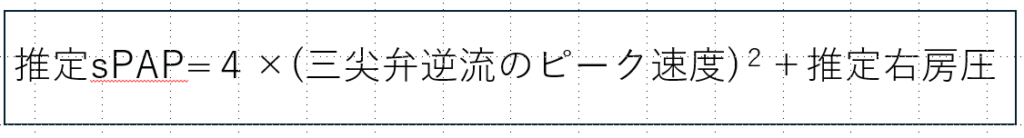

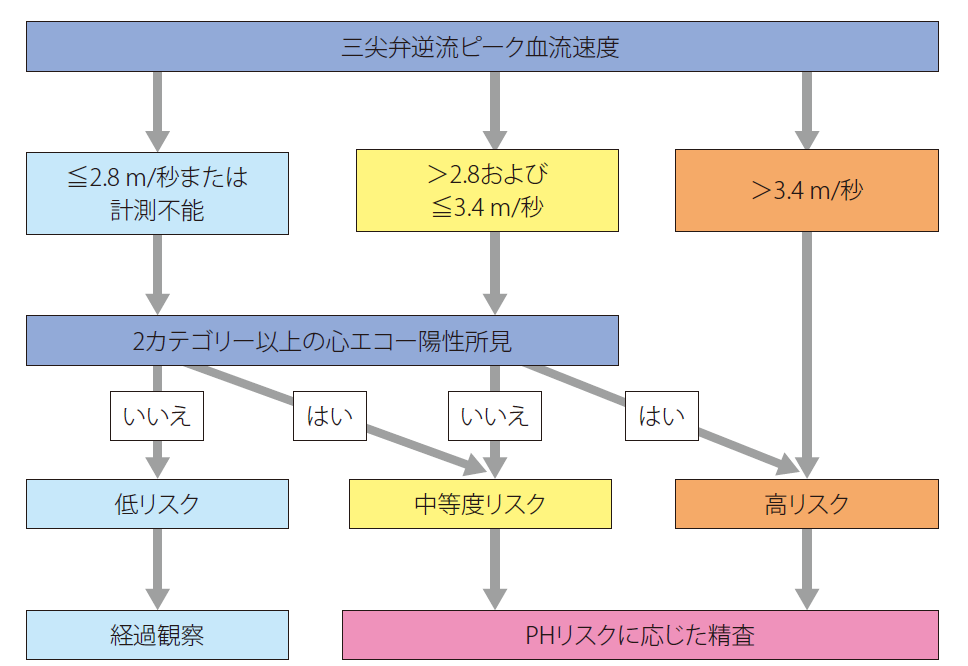

肺高血圧の検査・・・心エコー

改訂されたガイドラインから、肺高血圧(PH)の検査を紹介しています。今回は心エコーについてです。本来は右心カテーテル(RHC)よりも先に心エコーを行いますから、紹介する順番が逆になってしまいましたが、肺高血圧を疑っていく時のポイントを見ていきましょう。

心エコーは肺動脈圧を推定することができることから,PHの診断に重要な検査ですが、あくまでスクリーニングや初期診断の一部であり、心エコーだけでPHの確定診断を下すことはできない点には注意が必要です。

心エコーでは、収縮期肺動脈圧(sPAP)の推定に加えて、PHを示唆する他のエコー所見(心室、肺動脈、IVCおよび右房の3要素)の評価を行います。

sPAPの推定は、三尖弁逆流のピーク速度から簡易ベルヌーイ式を用いて推定する下の式が有名ですが、

右房圧の設定など測定誤差を勘案して、ガイドラインではPHの可能性を推定する重要な変数として、三尖弁逆流速度(TRV)のピーク速度の単独での使用を推奨しています。もちろん、下記のようにTRV自体も正確な計測が難しいことがあるので、TRV単独でPHを除外することはできません。

【TRVが過小評価される場合】

重度三尖弁逆流の場合,連続波ドプラビームと逆流ジェットに角度がつく場合など

【TRVが過大評価される場合」

肝疾患または鎌状赤血球症でCOが高値の場合など

【その他】

逆流ジェット、三尖弁閉鎖アーチファクト、最高速度境界部アーチファクトの場合

TRVによる判定の後に、下表の3つのカテゴリー(心室、肺動脈、IVCおよび右房)に関連する指標を検討していきます。PHの診断のためには、2 つ以上のカテゴリー内の徴候が存在している必要があります。

これらの測定項目を評価することで、下図のように心エコーによるPHの確率を低,中等,高と判定可能となります。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

肺高血圧の検査・・・肺動脈造影

今回は改訂されたガイドラインから、肺高血圧(PH)の検査の中で、第4群の診断で重要となる肺動脈造影(PAG)について紹介します。

肺動脈造影(PAG)は第4群の診断と治療方針を決定するためのゴールドスタンダードな検査です。肺動脈全体像の把握には、ピッグテールカテーテルなどを用いて、一般にDSAで行われますが、非DSA造影でも評価可能です。正面像だけでは血管の重なりで評価困難なことも多いため、バイプレーンの撮影装置を用いて斜位を含めた多方向からの造影が望ましく、three-dimensional/rotational angiographyを用いることで、CTと同様に3Dで肺動脈の解剖を把握することも可能となります。ただ、左肺動脈は心臓との重なりなどから描出が不良のことも多いため、選択的肺動脈造影での評価を行った方がよさそうです。

CTEPH診断のためのPAG所見には

①pouching defects(通常,中枢部肺動脈の完全閉塞した袋状の途絶像)

②webs & bands(血管内のクモの巣状もしくは帯状の造影透亮像)

③intimalirregularities(壁在血栓による血管壁不整像)

④abruptvascular narrowing(器質化血栓閉塞部からの末梢血管の先細り像)

⑤complete obstruction(pouching defectsと異なり,区域枝レベルからの選択的造影でわずかにチャネルがみえることが多い)

の5つがありますが、判読が難しいこともあります。

この分類以外に、BPAの際に用いられる分類があります。

タイプA:ring-like stenosis lesion

タイプB:web lesion

タイプC:subtotal lesion

タイプD:total occlusion lesion

タイプE:tortuous lesion

この病変分類は、BPAの成功率が推定できることが特徴で、タイプA,Bが98.6~100%と高い一方で、タイプDは52%ともっとも低いとされ、合併症はタイプC,Eで高いと報告されています。この分類を用いることにより、BPAの合併症の少ない病変から施行することができます。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

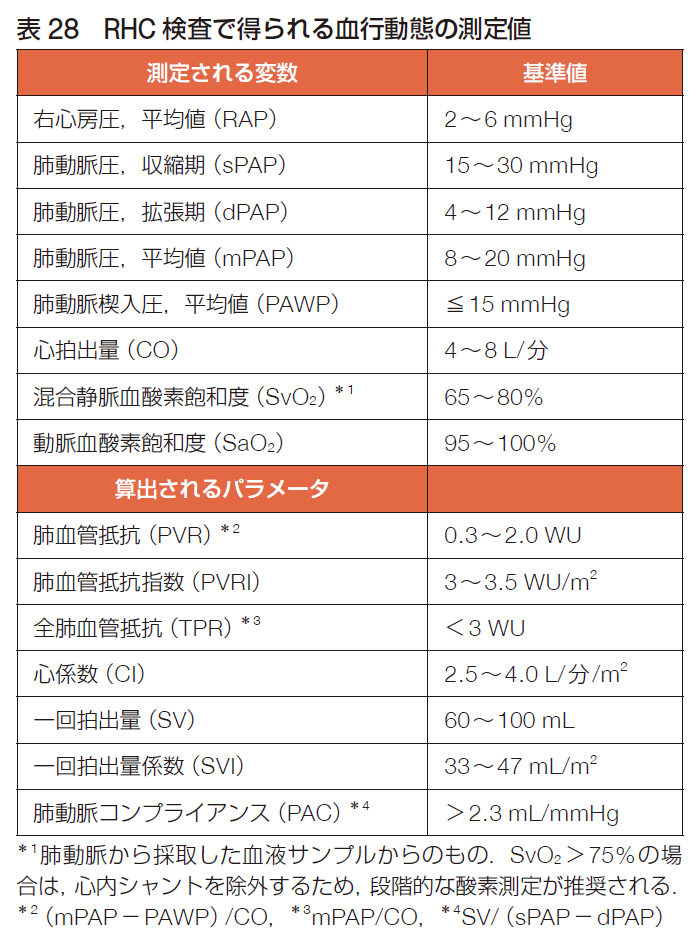

肺高血圧の検査・・・右心カテーテル

今回は改訂されたガイドラインから、肺高血圧(PH)の検査で重要となる右心カテーテル(RHC)について紹介します。

RHCはPHの診断、分類、重症度や治療効果の判定に必須の検査でクラスⅠの推奨となっていますが、侵襲的な検査でもあることから、他の画像診断などの検査を十分行ったうえで実施すべきとされています。

RHCの重篤な有害事象の発生率は1.1%、処置関連死亡率は0.055%と報告されていて、禁忌としては、右心系の血栓または腫瘍、1ヵ月以内に植え込まれたペースメーカ、右心系機械弁、および急性感染症が挙げられます。最も重篤な合併症は肺動脈の穿孔ですが、肺動脈損傷を防ぐために、バルーン付きカテーテルを使用し、カテーテルを進める際にはバルーンを膨らませることや、肺動脈内でバルーンを必要以上に繰り返し膨らませることは避けるべきです。

検査では、下段の表の項目をすべて測定するように推奨されています。圧を測定する際の注意点として、ゼロ点校正と呼吸のタイミングが挙げられます。

ます、ゼロ点校正は左房レベルとなる胸中部レベル(mid-thoracic level)で、前胸部とベッド表面の中間地点の高さに圧トランスデューサーの高さを設定します。また、PAWPを含めてすべての圧測定の際は呼気終了時に息止めなしで行います。COPDや肥満、運動時など、呼吸サイクル中に胸腔内圧が大きく変化する患者では、少なくとも3~4呼吸周期をみて平均値をとるようにします。正確なPAWPが得られないと臨床的判断を誤る可能性があることから、正確な圧を得るように努力すべきです。

その他に、血液ガスサンプリングについては少なくとも混合静脈血酸素飽和度(SvO2)と動脈血酸素飽和度(SaO2)は測定する必要があります。SvO2>75%の場合には、左右シャントを疑って酸素飽和度を上大静脈,IVC,右房,右室,肺動脈と段階的に評価します。

心拍出量(CO)の測定は、直接フィック法または熱希釈法により評価します。熱希釈法では、3回以上測定して平均値を算出しますが、低CO状態や重症三尖弁閉鎖不全症で誤差が生じやすいため、得られた測定値は臨床症状と合わせて慎重に解釈する必要があります。間接フィック法は熱希釈法よりも信頼性が低いとされていますが、心内シャント疾患では熱希釈法で測定したCOは正確でないため、フィック法を用います。

信頼性の高いPAWP曲線が得られない場合、またはPAWP値が妥当ではない場合は、誤分類を避けるため左心カテーテルによる左室拡張末期圧を測定することも検討します。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓