専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

妊婦の抗凝固療法

水戸済生会総合病院は茨城県立こども病院と隣接していて、総合周産期母子医療センターを有しています。このためDVTを合併した妊婦さんや、分娩後にPEになった患者さんを対応することが他の施設に比べて多いと思います。今回改定されたガイドラインでは周産期の抗凝固療法に関しても記載されています。

【妊娠中の抗凝固療法】

妊娠中は催奇形性の点からワーファリンが禁忌となっているのはご存じかと思いますが、DOACについては添付文書で妊婦への投与が禁忌となっているのはリバ-ロキサバンのみで、他薬剤は「妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には,治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与する」となっています。

とは言え、胎児への影響および乳幼児の長期予後についてはデータがないので、少なくとも現時点では妊婦への投与は推奨されていません。

現在DVTを合併した妊婦のように、長期の抗凝固療法が必要な場合は未分化ヘパリンが唯一の薬剤となっています。以前は分娩するまで何週間も入院でヘパリンの持続点滴をしていた時代がありましたが、現在は自己皮下注射も認められており、手技を覚えてもらい通院で管理しています。

【授乳中の抗凝固療法】

周産期にVTEを発症した場合は、しばらく抗凝固療法を継続する必要があります。そうなると患者さんから授乳への影響を必ず聞かれます。ワーファリンは乳汁中への移行が少なく、以前から海外では使用されていますが、添付文書上にははっきりと記載されていません、しかし今回のガイドラインではワーファリンは授乳期は投与可能であると明記されています。

DOACについては、いずれも乳汁中への移行が認められているので授乳は避けることが推奨されていますが、リバーロキサバンは、乳汁中への移行が軽度であることやリバーロキサバン内服下に授乳を行った新生児の薬物動態を含めた報告などから選択肢になりうるようです。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

VTEにおける活動性がんの定義とKhoranaスコア

まずはお詫びさせてください。前回は新しいガイドラインから、VTEを見つけた時のDOACの継続期間について紹介しました。そこで提示した症例は大腸癌術後の症例を提示しましたが、「がんの活動性」について編集長のガイドラインの読み込みが不十分で記載が誤っていたので、前回記事を訂正しています。大変失礼しました。

さて、その「がんの活動性」とは,以下のいずれかを満たすこととなっています。

① 割り付け前の6ヵ月以内に,がんと新規に診断された場合

② 割り付けの6ヵ月以内に,がんの治療(手術・化学療法・放射線療法など)が実施された場合

③ がんの治療(手術・化学療法・放射線療法など)を実施中の場合

④ 再発,局所にて浸潤する,もしくは遠隔転移巣を有する場合

⑤ 造血器腫瘍の患者では,完全寛解を得ていない場合

活動性がんはVTE発症の危険因子となりますが、治癒したがん患者ではVTE再発リスクは高くなく、非がん患者と変わらないことが示されています。そのためDOACを継続するか否かの判断は、がんの既往の有無でなく、がんの活動性の有無で判断するそうです。

前回は大腸がんの術後にVTEを発症した症例を提示したのですが、活動性がんに該当しますから、長期のDOAC服用が望ましい症例ということになります。

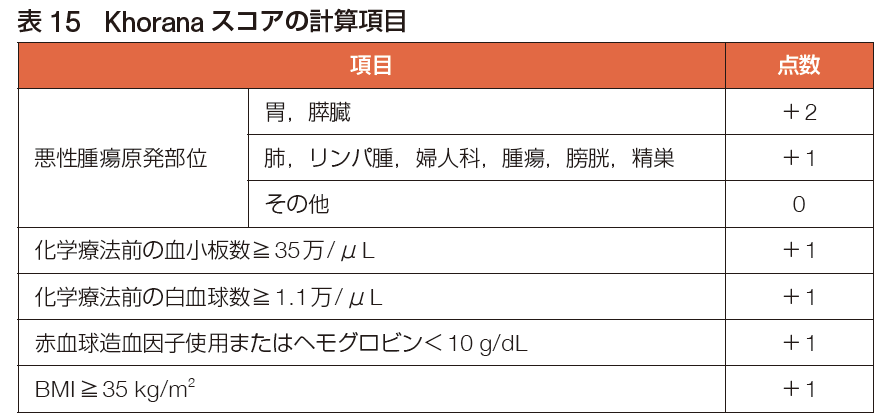

また活動性がん患者では、Dダイマーがあまりあてにならないことが知られています。そこで用いられるのがKhoranaスコアです。

このKhoranaスコアの日本人における有効性については、スコア0点ならVTE有病率は1.7%、1~2点なら7.3%、3点以上なら11.0%と報告されていて一定の有用性が期待できるようです。1点以上であればエコーなどでの評価を行っていくのが現実的なところだと思います。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

DOACはいつまで継続するのか?

80歳の男性が大腸がんの手術を受けて退院したのですが、退院して数日後から左下肢の腫脹が出現し外来を受診しました。エコー検査で左膝窩静脈レベルに血栓を認めたことからDVTと診断しました。元気な方でしたが、どうやら退院後はあまり動かなかったことがDVTの誘因になったようです。

幸いPTEを起こしておらず、血栓量も多くないのでDOACを処方して外来加療の方針で行けそうです。ご自宅でもできるだけ歩き回るように指導し、ご理解いただきましたが、患者さんから「このお薬はいつまで飲むのですか?」と質問されました。

あなたは何と答えますか?

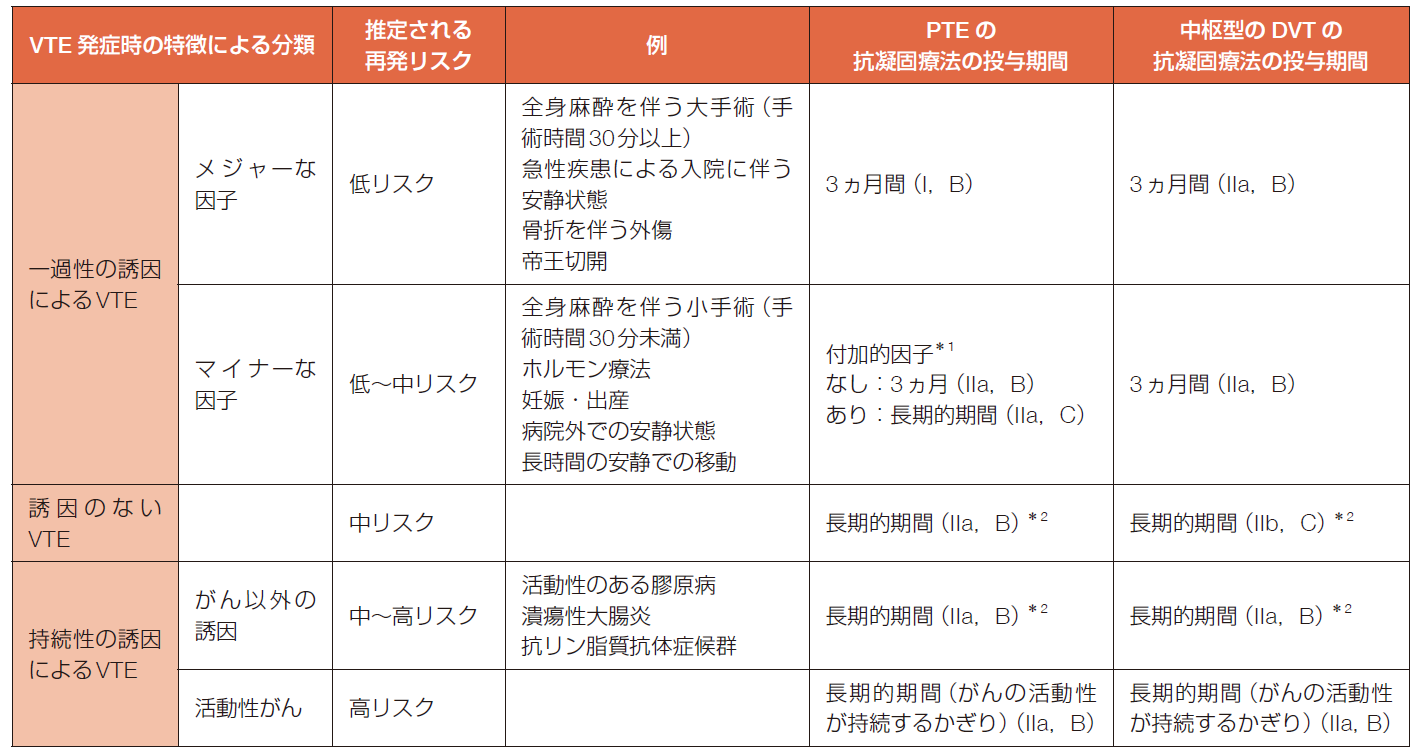

今回のガイドラインでは、抗凝固療法の継続期間について、以下のように誘因に基づいた再発リスクから5つに分類しています。

表14 誘因を基にしたVTE 再発リスクの分類と抗凝固療法の投与期間

この背景にあるのは、過去の研究から

・どのような患者群でも最低3ヵ月の抗凝固療法が継続されるべき。

・3ヵ月を超えて抗凝固療法を継続すると、VTE再発リスクを低減できる一方で、出血リスクがやや増加する。

ということが示されていますが、過去の研究で用いられてきたワーファリンに比べて、DOACによる抗凝固療法では出血リスクが小さいと考えられています。このため最新の国際ガイドラインでは再発リスクが低くない患者に対して、より長期の抗凝固療法継続を推奨しており、今回の改定でもそれに沿った形になっています。

冒頭の症例では、大腸がんの術後と身体活動の低下の影響でDVTを発症したと考えると、一過性の誘因と言えます。大腸がんの活動性をどう定義するかは次回に紹介しますが、手術で取りきれたとしても長期に服用することが推奨されています。

なお、付加的に考慮すべき再発の危険因子というのもガイドラインに記載されていますが、その中で重要なのが血栓部位と再発例です。

一般にはPTE>中枢型DVT>下腿型DVTの順に再発リスクが高いとされており、PTEなど重篤な部位の場合はより長期の抗凝固療法を検討すべきでしょう。また再発例のVTEは再々発リスクが高いとされ、特に一過性のメジャーな因子が関与しなかった場合に、特に付加的に考慮されます。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

DVTの時にはリハビリはやって良い?

日本循環器学会では各種のガイドラインを出していますが、学会のサイトから無料でダウンロードできるという太っ腹な対応をしてくれているので、あなたも是非利用することをお勧めします。

この春も2025 年改訂版としていくつかのガイドラインがリリースされていますが、その中でも「肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン」は大きく改定されたガイドラインの一つです。

今回は、これまで発行されてきた「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断,治療,予防に関するガイドライン」、「肺高血圧症治療ガイドライン」そして「慢性肺動脈血栓塞栓症に対するballoon pulmonary angioplastyの適応と実施法に関するステートント」の3 つを統合して新たに改訂されています。編集長もようやく新しいガイドラインを拾い読みし始めたところですので、役立ちそうなところを順不同で紹介していきます。

あなたは、担当している入院中の患者さんにDVTがあることが分かると、看護師さんやリハビリのスタッフから「トイレまで歩かせて大丈夫ですか?」とか「リハビリはベッド上にしておきました」と言われた経験はありませんか?ホントにその対応で良いのでしょうか?

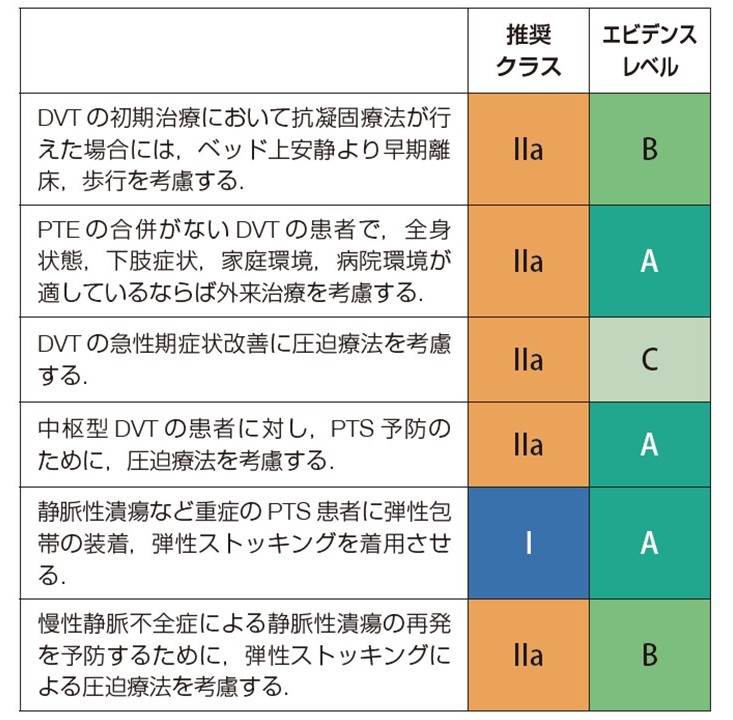

今回のガイドラインでは、「DVTの理学療法(推奨表15)」として、この点を明確にしています。

推奨表15 DVT の理学療法に関する推奨とエビデンスレベル

従来DVTの急性期では離床や歩行などによって血栓を遊離させてしまい、肺血栓塞栓症(PTE)を発症する危険性があると考えられていました。このためベッド上安静が行われてきたという経緯があります。しかし,適切な抗凝固療法を行えば、早期に離床、歩行を行っても、新規のPTE発症は増加しないことやDVTの血栓は伸展しないこと,さらに下肢疼痛が改善することが報告されています。

つまり抗凝固療法下で浮遊血栓を伴わない、下肢疼痛が強くない、全身状態が安定しているなどの条件がそろえば、ベッド上安静ではなく早期離床、歩行することが推奨されます。

一方で抗凝固療法を行っていても、浮遊血栓を伴う場合はPTEの発症率が高いと報告されているので、この場合は慎重な判断を要します。編集長であれば、もしPTEに至った場合に血行動態に大きな影響が出ないか、具体的には血栓範囲や肺高血圧の有無、心機能などを総合判断して、離床やリハビリを判断していきます。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!