専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

【消化器】内視鏡の話(6) 大腸内視鏡の違い

内視鏡ネタ第6弾です。今回は大腸内視鏡についてです。率直に書きますので、どちらかのメーカーに強い思い入れのある方は読まないようにお願いします(笑)。

それぞれのスコープの特徴を非常にざっくりと言うなら・・・、

オリンパス:確実な操作感と適度な硬さをもち、確実な挿入を可能にする内視鏡。

フジフィルム:軽い操作性と柔らかいスコープで腸管にやさしい内視鏡。

ベテランの先生の中には、「下部だけは絶対にオリンパス。それだけは譲れない!」とおっしゃる方も多くいます。

フジとオリの下部のスコープは特に操作感が全く違います。私はベテランには程遠いですが、上述のようにおっしゃる先生方の気持ちがよくわかります。オリンパスのスコープには絶妙な硬さがあり、これが確実な挿入をサポートしてくれます。

フジにも可変機構がありますが、フジのスコープを硬くしても、オリンパスのスコープの硬さとは違うのです。硬さの中にも絶妙なしなりが必要で、両者にはこの硬さ/しなりに決定的な違いがあります。

やや重くて硬めのオリンパスは最近主流の挿入法である(と僕は認識している)、軸保持短縮法での挿入に特に向いていると考えています。適度な重さと硬さで腸管をしつけ、挿入をサポートしてくれます。

フジのスコープでももちろん軸保持短縮法での挿入は可能ですが、うまくトルクを伝えながら挿入しないと容易にループ形成に至ってしまいます。しかし、ループ形成した後の患者さんへの負担は今度はフジのほうが痛みが少ないと感じています。

と言っても、文字でこの差を伝えるのは非常に難しいですね。

でも、当院であればこの2種の違いを体感できます。当科の仲間になって、この2種の違いを”試食”ではなく、しっかりと味わいませんか?

(Nao)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【循環器】アルドステロン症の見つけ方 その7(AVSの解釈)

前回は副腎静脈サンプリング(AVS)の具体的なやり方について紹介しました。今回はAVSの判定について、3つの指標を紹介します。

この3つの指標とは

・SI:Selective Index

・LR:Lateralized ratio

・CR:Contralateral ratio

です。

まず、SIについて。

AVSは右副腎静脈のサンプリングが最大の難関ですが、うまくサンプリングできたかどうかの判定はコルチゾールで判定します。(AVSでは左右副腎静脈、IVCの3か所からACTH負荷前後でアルドステロン、コルチゾールを測定します)。この時用いられるのがSIで、副腎静脈とIVCのコルチゾール濃度比のことです。

日本内分泌学会のコンセンサスステートメントでは、SIのカットオフ値を

・ACTH負荷前のSIは2.0以上、

・ACTH負荷後のSIは3.0または5.0以上

で適正なサンプリングと判断します。

他に適切にサンプリングできたかの判定にコルチゾール濃度も用いられます。

・ACTH負荷前では40μg/dl以上、

・ACTH負荷後は200μg/dl以上

で適正なサンプリングと判断します。

さて、コルチゾールでサンプリングが適正に行われたことが確認されれば、局在診断(片側性か両側性か)の判定に移ります。

局在診断に用いられるのがACTH負荷後のLateralized ratio(LR)とContralateral ratio(CR)です。

LRは左右副腎静脈で比較し、

LR=(高値側のアルドステロン/コルチゾール)÷(低値側のアルドステロン/コルチゾール)

で求めます。

CRは

CR=(副腎静脈低値側のアルドステロン/コルチゾール)÷(IVCのアルドステロン/コルチゾール)

で求めます。

LR>4かつCR<1.0で片側性と診断し、手術適応を決定するように推奨されています。

実際にはこれに当てはまらないグレーゾーンがあるのですが、総合的に判断するか、AVSをやり直してみることになります。

明らかな結果であれば心配いりませんが、判定に悩む時には内分泌専門医に相談したほうが良いですね。

(編集長)

これはAVSではなく緊急PCI♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【循環器】循環器専門医(とTAVI実施医も)合格しました

当院は日本循環器学会の研修施設になっており、循環器専門医の受験資格を得ることができます。例年8月に専門医試験が開催され、10月下旬に結果が発表されるのですが、今年は当院の川原先生が無事に合格しました。

ちなみに循環器専門医を取得するには

・内科系なら認定内科医または総合内科専門医である(来年度からは内科専門医がこれに該当します)

・学会の正会員歴が6 年以上、そのうち3年以上は研修施設で研修している

・満 6 年以上の臨床研修歴を有する(つまり最短で卒後7年目で受験できます)

・ACLS有効な認定を受けている

・タバコを吸わないで 禁煙の啓発に努めている

川原先生は7年目ですから最短での取得ですね。オメデトウございます!

そして同時期にTAVI実施医の認定証も送られてきました!

これはJTVT(日本経カテーテル心臓弁治療学会)が認定するもので、患者さんにより安全で確実な治療を提供する観点から、TAVIを独立して実施する際に必要になる資格です。ちなみに実施医に必要な症例は8例で、指導医になるには30例が必要です。

当院ではTAVI症例を順調にこなしており、指導医資格を持つ山田先生のもとで症例経験を積んで実施医の認定を得ることができました(しかも、どうやら国内最年少のTAVI実施医らしいです・・・)。

当院は異動することなく1つの施設で専門医取得のための症例が全部経験できます。そして専門医資格を取得後も、循環器領域の各種の資格取得もスムーズです。

当院の内科専門医プログラムから循環器領域をじっくりと腰を据えて、技術の取得と経験症例数の確保に専念できる環境ですので、あなたも当院での内科専門医プログラムから循環専門医取得を目指してください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【循環器】CCT2021に参加してきました♪

循環器内科に興味のあるあなたらCCT(Complex Cardiovascular Therapeutics)という名前を聞いたことがあるでしょうか?

循環器領域では昔から世界中でライブが盛んに行われてきましたが、CCTは25年以上の歴史をもつ日本最大規模のライブ学会であり、海外でも有名です。日本のテクニックを勉強するために海外からの参加者が多いことが特徴です。当初はPCIのライブばかりでしたが、CCT Surgical、CCT Peripheal、CCT SHDなどの各分野のライブを見ることができます。

今年のCCT2021が10月末にWebで開催されましたが、参加者もすごい数だったそうです。コロナの影響があったとは言え、Liveもしっかりやっていました。編集長もちゃっかり、CCT PeripheralのVideo Liveのコメンテーターに参加させてもらいました。

このCCT Peripheralの面白いところは、循環器内科医だけでなく血管外科医と放射線科医も座長やコメンテーターとして参加しているところです。ディスカッションも盛り上がり、いろいろなアプローチを学べる貴重な機会でした!ちなみにCCT CoronaryのライブではPCIをやりながら英語でディスカッションをしているのですが、編集長のセッションは日本語でした(笑)。

なお、水戸済生会の循環器内科は末梢動脈疾患(PAD)に対するカテーテル治療(EVT)の県内最多施設です。特に潰瘍や壊疽を伴うCLTI症例の割合が非常に高いことが特徴です。興味のある方は見学も受け付けていますので、下記からご連絡ください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

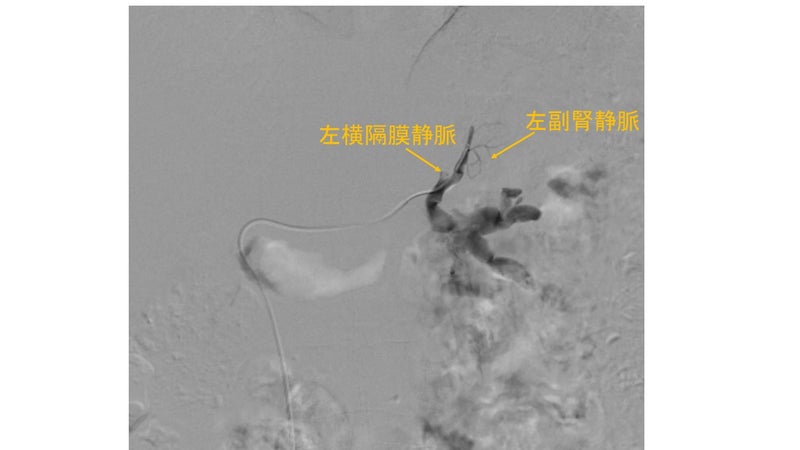

【循環器】アルドステロン症の見つけ方 その6(AVSの実際)

今回は副腎静脈サンプリング(AVS)について紹介します。

AVSはアルドステロン症の局在診断に必要な検査ですが、前提として手術を考えている場合に施行します。逆に、手術を考えていない場合や何らかの理由で手術できない場合にはAVSをする必要はありません。

AVSのことは知っていても、実際にAVSを見たことがある人や、具体的にどうやるのかを知っている人はほとんど見かけませんので、ちょっと細かいですが解説してみます。

当院では外来検査としてAVSを行っていますが、患者さんの状況により1泊2日でも行っています。精度を上げるためにACTH負荷を行い、検査時間は平均90分程度です。このため、朝に来てもらい準備をして10時ころから開始し、昼頃には検査終了。1時間弱の安静で穿刺部出血がないかを確認して昼過ぎに帰宅という流れです。検査結果はその日にはでないので、1週間後に外来で結果説明となります。

手技について具体的に説明すると

・右大腿静脈から5Frシースを挿入。

・左副腎静脈用カテーテルを進めて IVCでサンプリング

・次に左腎静脈に還流する左下横隔膜静脈 にエンゲージ。

・さらにマイクロカテーテルを左副腎静脈に 進めてサンプリング

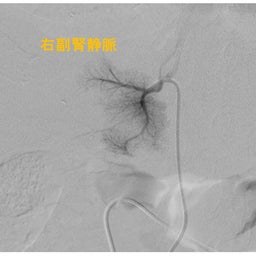

・同じカテーテルのまま、右副腎静脈を探します。

・右副腎静脈を同定できても、カテーテルが安定しない時は右副腎静脈用カテーテル に交換してエンゲージさせます。

・マイクロカテーテルを右副腎静脈内に 進めてサンプリング。

・左右のサンプリングを終えたら、点滴からコートロシン0.25μgを静注

・静注後20~30分の間に右副腎静脈、 左副腎静脈から負荷後のサンプリングを行います。

・最後にIVCのサンプリングも行って終了。

右副腎静脈へのエンゲージが困難で、せっかくエンゲージさせたカテーテルを動かしたくない時は、もう1本右大腿静脈からシースを挿入して、同時に2本のカテーテルを入れてサンプリングを行うこともあります。

AVSの最大の難所は右副腎静脈からのサンプリングです。右副腎静脈は非常に細い静脈で、カテーテルがエンゲージしにくいし、小児の採血のようにポタポタとゆっくりしか血液が引けません。呼吸などでエンゲージが外れたりと、非常に気を使います。そして上手くサンプリングできたか、その場では分からないのです。

ちなみに当院では、今までに30例以上のAVS施行例がありますが、平成18年から平成23年末までの初期の20例だけを見てみると、左副腎静脈のサンプリング成功率は95%でしたが、右副腎静脈の成功率はなんと40%しかありませんでした。幸い、その後の連続10例については右副腎静脈の成功率は95%以上まで改善しています。成功率が改善したのは、造影CTで右副腎静脈を同定しておくことと、マイクロカテーテルの使用です。最近では造影CTもルーチンに行うようにしています。きちんとサンプリングできているかをコルチゾール迅速測定キットで判定する手もあるのですが、

まだ利用したことはありません。

ちなみに失敗理由を探ると、右副腎静脈をそもそも間違っていたことがしばしばありました。というのも、IVCにはあんまり腎静脈と肝静脈以外はあんまり流入する枝がないようなイメージですが、じつは色々と細かい枝が入っています。やはり局所解剖の理解はとても重要です。

写真のように、初期は右下肝静脈や肝小葉から直接IVCに還流する短肝静脈を間違って認識していました。もしこれから取り組む人がいたら気を付けてください。

ハッキリ言ってAVSは見ていても、全く面白くない検査です(笑)。術者としても達成感がないのですが、1週間後にきれいなデータが出ていると、一人でガッツポーズをしています(笑)。

次回はAVSの結果判定についてです。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!