専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

【循環器】大腿穿刺のトラブル その6(穿刺部仮性動脈瘤)

穿刺部トラブルで比較的遭遇するものに仮性動脈瘤があります。カテが終わって、患者さんの安静時間も終了してしばらくたったところで急に穿刺部が腫れてきた・・・といった場合に考慮する必要があります。

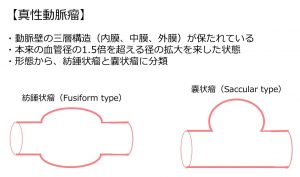

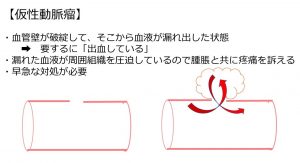

ところで、そもそも仮性動脈瘤はどんなものか? 真性動脈瘤との違いは言えますか?真性動脈瘤と仮性動脈瘤の違いは下の図の通りです。

仮性動脈瘤は、すでに血管壁が破綻して周囲の組織でかるく覆われるだけですから、出血している状態と同じです。ということは、早急な対応が必要です。以下に、穿刺部仮性動脈瘤についてまとめておきます。

【症状】

多くは、圧迫止血後の安静解除後に急に穿刺部が腫れてきたり疼痛を訴えます。

【診断】

聴診器を当てると血管雑音が聴取されます。エコーを当てれば血腫が見えて、カラードプラでその血腫内に血流が入っているのが分かります。

【対処法】

通常、穿刺部の仮性動脈瘤は穴が小さいので、

・圧迫法(用手やプローブ圧迫)

・外科的修復

・トロンビン注入 が選択されます。

穴が大きい場合や大きな血腫でしっかり穿刺部を圧迫できない時は、外科的修復やカテーテル治療との併用を考慮します。もちろん輸血が必要となる時もあります。

次回はそれぞれの対処法を具体的に紹介します。

(Angiologist)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

コネなしからコネを作る方法

初期研修を終えると、自分の選んだ専門プログラムに進みます。例えば、循環器内科志望であれば内科専門プログラムでj循環器領域以外の領域を含めて症例を経験し、内科専門医試験を通ってから、循環器内科専門医を受験します。

ところが、循環器内科専門医を取得しても、循環器領域にもいろいろな領域があります。虚血、不整脈、心不全、先天性心疾患弁膜症・・・。とは言え、たとえ大学であっても、循環器の全領域すべてに強いという施設は少ないものです。

そんな時に自分の関心のある分野で有名な施設に行って研修したいとか、スタッフとして働きたい思った時は、どうしたら良いのでしょうか?

大学と違って、市中病院で専門研修をしているとコネも無いし、なかなかチャンスが無いと心配する人もいますが、心配いりません、大丈夫です。

コネなしからコネを作るための有効な方法の一つは、「学会や研究会で質問をする」ことです。

コロナ以前なら1つのセッションで演題ごととか、学会や研究会が開催されるたびに出席して、毎回質問を続けていると、「またあいつか」とかなりの確率で覚えてもらえます。セッションの合間にロビーなどでつかまえて質問するのも手でした。

今は学会も、研究会も各種のセミナーもWebで開催されていますが、この方法はWebでも有効です。開催中にチャットや質問コーナーで質問する、そうでなければ事務局へメールで相談してみるのも有効です。返事があれば、お礼のメールを出す際に「施設見学をさせてもらえませんか?」と書くと、印象に残りやすくなります。

ただし、大事なことは、何となく有名な施設だからではなく、そこで何を身に着けたいか、何を学びたいかをなるべく明確にして、具体的な質問や疑問を持っていることが重要です。その方が「意欲があるやつ」と覚えてもらえる可能性が高くなります。

また施設見学をしたいと口では言っていても、コロナのことだけでなく、実際に行けるほどの時間がある人は少ないです。だからこそ、時間をやりくりして、自腹で施設見学に行くと、それだけやる気がある、熱心だと良い印象を持ってもらえます。さらに色々なことに関心を持って、具体的な質問をたくさんするのが良いでしょう。

あなたにとっては、少し先の話かもしれません。でも、これから進路を考えていくうえで、コネなしからコネを作る方法として覚えておくと良いと思います。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【循環器】大腿穿刺のトラブル その5(穿刺時の解離)

前回は適切な穿刺部位を紹介しましたが、今回から穿刺の際のTipsを紹介します。

今回は比較的遭遇しやすいトラブルの一つ、穿刺時の血管解離です。

穿刺針で血管を穿刺し、ガイドワイヤーを進めようとしたけどスルスルと入らないことがありますよね。これは血管内腔をきちんととらえていないので、ガイドワイヤーが血管壁内を進んでしまっているのです。気づかずに無理にワイヤーを進めると、閉塞させてしまうこともあります。

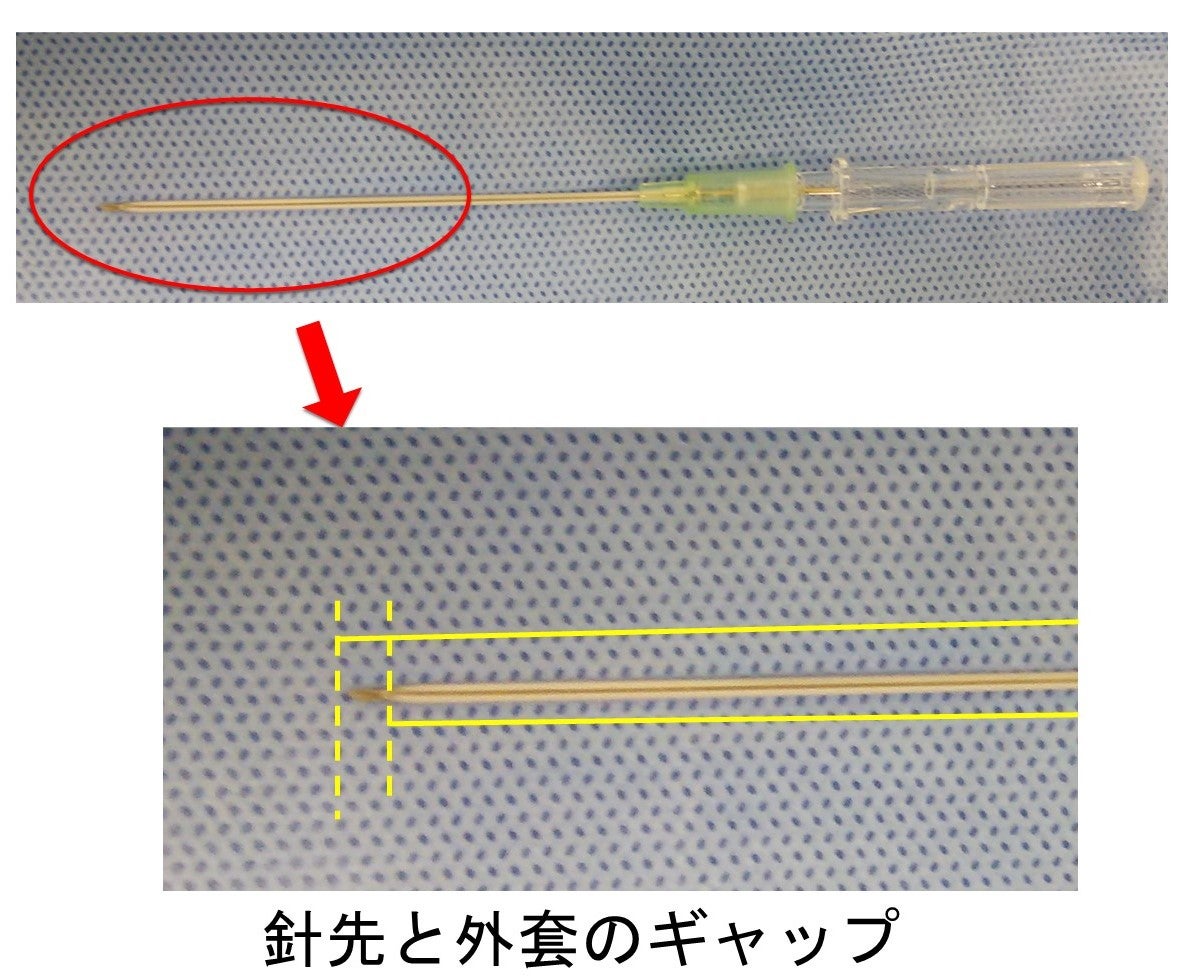

ここで覚えておくべきことは、穿刺針の構造です。よく使われるサーフロー®の先端は下のようになっており、針先と外套にわずかに差があります。

たとえば大腿動脈の前壁を穿刺しても、きちんと外套が血管内に入っていないことがあり得ます。たとえ逆血があっても、ガイドワイヤーが引っかからずにスムーズに血管内に挿入できない時は解離を生じた可能性を考えて、それ以上ワイヤーを進めず穿刺しなおしましょう。これは血管壁構造がしっかりしている動脈で良く経験しますが、静脈を穿刺する際にも同様のことが起こります。

(Angiologist)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【循環器】大腿穿刺のトラブル その4

前回は穿刺部のトラブルを回避するための適切な穿刺部位を紹介しました。

安全な穿刺部位は、動脈触知が良好なことに加えて、

・動脈・静脈を同時に貫通しない。

→ 動脈と静脈が重なっていないで並走している

・確実な止血が行える

→ 背側に骨頭があって、圧迫する際の土台になる。

・近傍の分枝を傷つけない

→ 小さい枝だけでなく浅大腿動脈や深大腿動脈を穿刺せず、総大腿動脈を穿刺できる

こういった条件がそろってほしいところです。

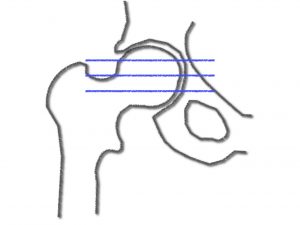

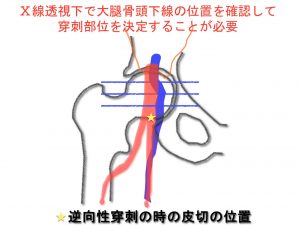

前回紹介した古寺先生の文献によると、下図のように、透視で大腿骨頭を4等分したうちの一番下方の領域で穿刺すると

・動脈と静脈が重ならない

・背側に骨頭があり圧迫できる

・皮膚との距離が近い

・分枝を損傷しにくい

という条件を満たしていました。

逆に、それ以外の部位だと、下図のように動脈と静脈が重なることが多く、また分枝に当たりやすくなるなど、注意が必要になります。

実際には皮膚と血管までの距離が少しあるため、皮膚の刺入部は透視で見た大腿骨頭下縁にすることで、この領域で血管を貫くことができます。穿刺時にはこのようにペアンなどで目印を付けておくと良いでしょう。

ここで一つ注意は、浅大腿動脈(SFA)と深大腿動脈(DFA)との分岐レベルにかなり幅があることです。多くは大腿骨頭下縁から下方で分岐していますが、高位分岐と呼ばれる、上方で分岐することも比較的多く経験します。古寺先生の文献では、大腿骨頭下縁を基準として、上方40㎜から下方35㎜と75㎜の幅で分岐していたと報告しています。

SFAやDFAを穿刺してしまうと、圧迫止血に難渋する場合があるので、穿刺は避けたいところです。SFAとDFAが高位で分岐するタイプがあることに覚えておき、過去にCTを撮影しているのなら、分岐がどのレベルなのかをよく確認しておきましょう。

(Angiologist)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【循環器】大腿穿刺のトラブル その3(安全な穿刺とは)

大腿穿刺はいろいろな合併症が起こりえます。

・穿刺部血腫

・仮性動脈瘤

・分枝動脈損傷

・動静脈穿刺(シャント)

・血管解離

・血栓形成

・感染(止血デバイス使用時)

そして、これらは決して動脈穿刺の時だけに起こるものではありません。静脈穿刺の際にも起こりえるので、たとえCVしか入れないあなたでも、十分関係がある話です。

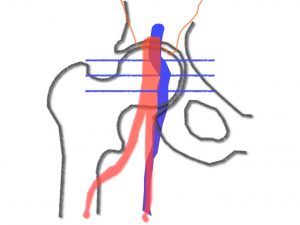

さて、上記のような合併症を起こさないためのコツは、穿刺部位を十分に吟味することです。

動脈をよく触知できるところで穿刺するの良いとして、

・動脈・静脈を同時に貫通しない。

・確実な止血が行える(背側に骨構造がある)。

・近傍の分枝を傷つけない

これに適した穿刺部位があるのを知っていますか? それがこちら↓

これは当院に定期的に来ていただいている慶応大学放射線科の井上政則先生からいただいたスライドですが、古寺研一先生が「経皮的血管造影における大腿動脈穿刺部の画像解剖学的検討」というタイトルで発表されたものです。(慶応医学76:179~186,1999)

なぜ穿刺部位として、この位置が良いのか? その理由まで知っておくべきだと思いますので、次回に紹介します。

(Angiologist)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!