専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

VTEに対するカテーテル治療

VTEに対するカテーテル治療は以前から行われていたものの、他の領域に比べるとデバイスの開発がそれほどなかったことや、大規模研究で期待されたほどの結果がでなかったことなどから、あまり普及していないのが実情です。

しかし、当院は以前からVTEに対するカテーテル治療に取り組んでいますが、非常に症状改善に有効な症例があるのも事実で、編集長的には期待している領域です。過去のガイドラインでもカテーテル治療については触れられていましたが、この春に行われたVTEガイドライン改定では、今までよりも記載量が増えてきたのでシェアします。

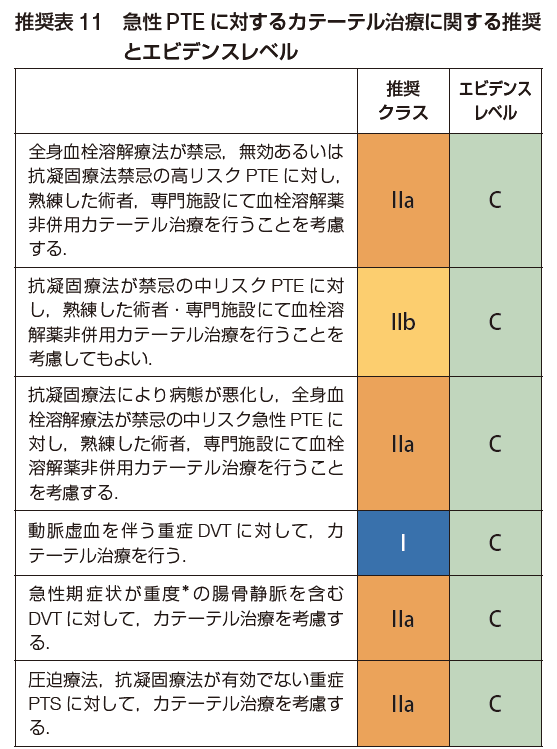

【急性PTEに対するカテーテル治療】

急性PTEに対するカテーテル治療は、①血栓溶解併用カテーテル治療と②非併用カテーテル治療に大別されます。血栓溶解療法併用カテーテル治療は、肺動脈までカテーテルを進めて、肺動脈内から血栓溶解薬を投与したり、血栓を吸引するものですが、結論から言うと期待したほどの有効性はありませんでした。

一方で、非併用カテーテル治療は、大口径の血栓吸引デバイスで血栓を除去するものですが、出血を増やすことなく右心負荷の指標としている48時間後の右室/左室比が有意に改善させるため期待されています。本邦でも血栓吸引デバイスとして、INARI FlowTriever®とPenumbra Indigo®が承認されていますが、現時点では施設限定のため今後の普及が期待されます。

【急性DVTに対するカテーテル治療】

腸骨静脈領域を含む広範囲の下肢DVTに対するカテーテル血栓溶解療法(CDT)は、急性期の症状改善までの期間を短縮し、血栓後症候群(PTS)の発症率を低下させるものです。しかしテクニカルな部分でコツがありどこの施設でも行っているものではありません。

さらに、CDTで用いられる血栓溶解薬のウロキナーゼが市場に流通しなくなったことから、大口径の血栓吸引デバイスが承認されていますが、適応が重症例に限られ、かつ施設限定のため今後の普及に期待しています。

【血栓後症候群(PTS)に対するカテーテル治療】

DVT後の血栓遺残や弁破壊による逆流などで、慢性的に静脈うっ滞の症状・所見が出現し、最終的には難治性である静脈性潰瘍を呈する病態をPTSと呼びます。通常は生活指導、弾性ストッキングなどの圧迫療法で対応しますが、一部は静脈性下肢潰瘍再発や疼痛が継続する症例もあります。

これらのPTS患者に対して静脈ステント留置を含めたカテーテル治療の有用性が示されていますが、保存療法とのRCTはなく、保存療法が無効であった重症例にのみ適用されるべきとなっています。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!