臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

入院中の発熱には「8つのD」

あなたは、高齢の肺炎患者さんを担当しています。

入院時は低酸素血症も認めていましたが、徐々に酸素も減らせて昨日から終了できました。食事も摂れていて、むせ込みもありません。WBCもCRPもだいぶ改善してきました。明日には抗菌薬も投与終了の予定で、家族と退院の日程調整も終えたばかりです。

ところが、夕方の申し送りの時間帯に看護師さんから「先生、○○〇さんが、38℃と熱発していますよ。どうしますか?」と言われました。

なんで、このタイミングなの?と、がっかりする状況ですが、 こんな時、あなたはどう対応するでしょう?考えてみてください。

↓

↓

↓

あなたが、

「ホントは明日で抗菌薬は終了予定だったけど、そのままもう少し継続しよう」と考えたのなら、あまり賢明な選択とは言えません。

発熱の原因は、肺炎なのでしょうか?例えば、尿道カテーテルが入っていて、尿路感染症かもしれません。点滴刺入部のところが発赤していて、点滴ラインからの感染かもしてません。もしかしたら、患者さんの膝が発赤して、熱感を持っていて、偽痛風の発作かもしれません。

つまり、他の感染巣を検索する必要があるのです。最低でも、患者さんを診察して、血液培養をとって、新たな異常所見がないか確認しましょう。

そして、こんな時に、熱源検索に役立つのが、「8つのD」です。

・Device(デバイス)

・CD(CD腸炎)

・CPPD または Pseudogout(ピロリン酸カルシウム結晶沈着症 または 偽痛風)

・DVT(深部静脈血栓症)

・Drug(薬剤)

・Decuvitus(褥瘡)

・GB Debris(絶食による無石性胆泥)

・Deep abscess(深在性膿瘍)

以前に、徳田先生から7Dと教わりましたが、当院では最後のDeep abscessを加えて、「8つのD」で覚えるようにしています。もう少しで治療が終わるとか、退院目前といった患者さんの発熱を見たら、「8つのD」を思い浮かべながら診察をしていきましょう。

(編集長)

総合内科の回診の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

治療可能な認知症・・・山中克郎先生のレクチャーより

2月6日に開催した山中克郎先生のレクチャーからです。

今回のレクチャーでは「危険な精神症状」がテーマでした。その中で取り上げられていた治療可能な認知症をシェアします。

71歳の女性が食欲低下を主訴に受診しました。ご本人の話では、1ヶ⽉前から⾷欲がなくなり、かかりつけのクリニックに5⽇間⼊院したら元気になった。でも 2週間前から再び⾷欲がなくなったとのこと。ところが看護師の記録では「朝⾷は全部⾷べました」とか、「⺟と同居しています。母は81歳です(本人は71歳!)。」

ご家族に話を聞いてみると、2週間前から⾷欲がなくなり、 1週間前からもうろうとしている。今⽇は何⽇と聞いたり、会ってもいない友達と会ってきたというようになった。幻視はない。⺟親は18年前に亡くなっているとのこと。

どうも1~2週間の経過で認知症の症状が悪化してきているようです。さらに身体診察では眼球運動障害も認めました。さて診断は?

↓

↓

診断はビタミンB1欠乏症(Wernicke脳症+Korsakoff症候群)でした。

Wernicke脳症は

・リスクファクターとして、アルコール多飲、がん、AIDSなど

・原因はビタミンB1⽋乏(1-2週間で⽋乏)

・症状は ①錯乱、②運動失調、③眼筋⿇痺が有名ですが、3徴がそろうのはたった30%のみで多くの患者は錯乱のみ

・治療をしないとKorsakoff症候群へ移⾏

Korsakoff症候群は

Wernicke脳症の後遺症として発症する認知症のことで、記銘力障害、失見当識、作話が有名です。治療法はありません。

そして、治療可能な認知症には以下のようなものがあるので、これらは是非とも覚えておきましょう。

・甲状腺機能低下症

・正常圧⽔頭症

・慢性硬膜下⾎腫

・ビタミンB1/B12⽋乏症

・肝性脳症

・尿毒症

・神経梅毒

・うつ病

・⾼齢者てんかん

・薬物依存

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

患者さんはホントのことを言わない・・・解釈モデル

初期研修中に外来研修が必須となっているのをご存じでしょうか?多くの病院では地域研修などの際に1か月まとめて外来研修をするパターンが多いのですが、水戸済生会では当初から1年間をとおして外来を行う並行研修方式を取り入れています。

そんな研修医外来で実際にあったエピソードからです。

70才台の女性が受診しました。主訴は右肩の疼痛。でも、右上肢の可動制限や筋症状、神経症状も無く、よくよく聞けば、じつはすでに整形外科を受診して治療も開始されていました。

研修医が一通り話を聞き終えてから、隣で外来をやっている指導医のところに相談に来ました。「特に問題なさそうで、整形外科でも痛み止めを処方されています。何もすることもないと思うんですけど・・・、どうやって帰したらいいでしょう?」

確かに肩の痛みは心配な病気ではなさそうです。でも、こんな時あなたならどうしますか?考えてみてください。

↓

↓

↓

この時、指導医は「何かほかに受診した理由があるはずだから、もっと家庭の状況とか、最近の状況とかを聞き出してごらん」とアドバイスしました。

研修医がもう一度話を聞き出したところ・・・・、

・患者さんの知人が最近ガンで亡くなった。

・その知人が元気な時に、「肩が痛い」と言っていたので、自分も心配になってしまった。

・整形外科では痛み止めで治ると言われたけど、今のところあまり変わりない。

・もしかしたら内臓の病気?ガンかもしれないと思って内科を受診した。

ということが分かりました。

このような「肩の痛み→ガンかもしれない」は患者さんの「解釈モデル」と言いますが、ここで大事なことは、「患者さんの言葉を(そのまま)信じてはいけない」ということです。

どういう事かと言うと、患者さんからすれば病院を受診するのは、なんだかんだ言ってもハードルが高いものです。ドクターや看護師に「そんなことで受診するなんて」と言われたらどうしようと、ちょっとビクビクしながら受診しているのです。ですから、初めからホントのことを言ってくれません。何となくもっともらしい「建前」の理由を話すのです。

患者さんが話していることは基本的に建て前。

患者さんは(最初から)ホントのことを言わない。

患者さんの言葉を(そのまま)信じてはいけない。

話をしながら患者さんの「解釈モデル」を把握する必要がある。

このことが理解できると、あなたは患者さんから格段に良い情報(本音)を聞き出せるようになります。その本音の部分、つまり解釈モデルを理解して、不安や疑問を解決してあげることが大事です。ぜひこれから患者さんの話を聞く時は、これを意識してみてください。

(編集長)

朝の回診風景

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

市民公開講座のご報告

こんにちは、水戸済生会 脳神経内科のKiです。

普段は神経内科の一般診療を中心に行っていますが、その他には急性期脳梗塞に対する脳血管内治療(脳血栓回収療法)や、1-2週に1回のドクターヘリ乗務(フライトドクター)をしており、三刀流のつもりで頑張っています。

先日2月8日の土曜日の午後に私と脳神経外科のKo先生と認知症ケアナースともに、水戸市の内原イオンで市民公開講座を行ってきました。実は当院は内原イオンと提携して、年に3-4回市民公開講座を行っており、今回は脳神経系としては初めて市民の皆様の関心の高い、脳卒中と認知症についての講演会を行いました。

最初にKo先生から脳卒中の予防について、2番目にAさんから認知症患者さんとの向き合い方、最後に私から認知症の診断や最新の治療についてお話をしました。

脳卒中予防についてのKo先生の講演では、脳卒中は日本人の死因第4位、介護を必要とする疾患では第1位となっているため、予防が非常に重要性だとのお話がありました。予防としては生活習慣の改善が中心になります。脳卒中であれば高血圧の予防のために、塩分制限や適切な運動、毎日の過剰な飲酒は控えるべきですし、糖尿病の予防のために過剰な炭水化物接種を控えることも大事です。

また、特に急性期脳梗塞では、血栓溶解療法、血栓回収療法という、発症間もない時間に病院に来てもらわないとできない治療があり、発症したらすぐに病院を受診する、もしくは救急車を呼ぶことが重要です。ちなみにKo先生は脳血管障害の手術のスペシャリストで、特に脳血管のバイパス術を得意としており、実際に手術を行った症例についても紹介もされました。

認知症の人との接し方についての認知症ケアナースからの講演では、認知症患者さんの徘徊や、突然怒り出すことについても、本人なりの理由があり、それを尊重することが大事だというお話をされました。患者さんの意思を尊重することは、認知症患者さんの人権を尊重することにもつながります。

また、認知症のケアにおいては、患者さんのみではなく、介護する周りの家族の方の心と体の健康も非常に重要であり、どちらも保たれてこそ認知症のケアがうまくいきます。現在は水戸近辺にも認知症治療を中心に行う医療機関が何個かあり、それらを積極的に活用していくことが大事です。

最後に私からは、軽度認知機能障害や初期アルツハイマー型認知症に対する治療薬である、レケンビ®(レカネマブ)、ケサンラ®(ドナネマブ)についてお話をしました。

どちらの薬でも適応になるのは、かなり早期の段階であり、そのときの症状に気づくには、周りの家族がしっかり注意している必要があります。また、アルツハイマー型認知症では糖尿病がアルツハイマー型認知症のリスクであることが明らかになっており、こちらもやはり脳卒中と同様に生活習慣の改善が予防につながります。

その他には、講演会以外にもブースを設けて医師・看護師・栄養士の相談コーナーを用意して、リハビリからは高齢者の疑似体験、当院に併設する健診センターで用意している「のうKnow」という認知機能チェックのコーナーも用意しました。

脳神経系のイベントとしては初めての試みで、どのくらいの人が集まってくれるか心配でしたが、事前の予約だけで40人以上の予約があり、当日は全てのコーナーを含めて、のべ200人弱の方々に集まっていただき大変盛況でした。来ていただいた方々、当日のイベントのお手伝いをしてくれた当院スタッフの皆様にはただただ感謝です。

脳卒中と認知症は、現在の高齢化社会において非常に重要な疾患でもあり、今後も定期的にこのようなイベントを開催していこうと思っています。

(Ki)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

済生会学会2025 in 松山

済生会は全国に病院や福祉施設がたくさんありますが、臨床研修病院だけでも34病院あります。

そんな済生会では年に1回、総裁である秋篠宮殿下も出席して済生会学会が開催されています。コロナの影響で中断したものの、2年前から再開されて昨年は熊本、今年は愛媛の松山での開催となりました。

この済生会学会にあわせて、全国の済生会病院で初期研修をしている1年目の研修医を対象とした合同

セミナーが開催されます。済生会全体となると初期研修医1年目だけで約260名にもなりますが、今年も編集長と当院のJ1全員で参加してきました。

済生会は、現在の初期研修制度が始まった当初から卒後7年目以上の医師を対象とした指導医講習会を精力的に開催して研修医教育に力を入れてきました。また、多くの病院で医学部の学生実習を受け入れています。

初期研修1年目がもうすぐ終わり後輩たちを迎えることや、医学生の実習に関わる立場になるという背景もあって、数年前からこの合同セミナーでは「教わる側から教える側へ」というテーマで構成しています。前半では「理想の医師像」、後半では「より良い研修を行うためには」というお題目でのグループディスカッションで、各病院の違いなどを互いに把握しながらの議論が盛り上がっていました。

今年のディスカッションで編集長的に驚いたことは、後輩や医学生に教えるにあたってコミュニケーションをとる重要性を各グループで指摘していたことと、そのコミュニケーションをするために「飲みに行く」というワードがいくつものグループで出されていたことです。

昨年はこのような「飲み会」というワードをほとんど見かけることはなかったと記憶しているのですが、ちょうどコロナで飲み会などがなかった世代なので「飲み会」が復活してきたことに驚かされました。

ちなみにこの場でのプロダクトは回収されて、毎年データとして蓄積されています。指導医側からすると、ハッとさせられる視点があり、研修医だけでなく指導医にとっても大事なイベントになっています。

もちろん終了後は研修医らと愛媛のおいしいものをいただいて帰りました♪

(編集長)

グループディスカッションの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

一過性全健忘・・・山中克郎先生のレクチャーより

2月6日に山中克郎先生をお迎えして、今年度2回目のレクチャーを開催しました。

山中先生は藤田医科大学の教授を務めた後、諏訪中央病院の総合診療科、福島県立医大会津医療センター総合内科の教授として活躍され、退官後の現在は諏訪中央病院に戻られて診療を続けている総合内科の大御所の一人です。著書もたくさんあります。

当院とは2018年からのお付き合いでコロナ期間中もZoomでのレクチャーをお願いしていました。今年度は10月にもお越しいただきましたが、今回もリアルでのレクチャーをお願いしました。

最初にJ1の川並先生から症例提示を行って、後半は「危険な精神症状」のテーマでレクチャーをしていただきました。

いくつかの疾患の典型例を教えていただいたのですが、今回は一過性全健忘についてシェアします。

症例は48歳⼥性。現病歴はご主人の話によると、22︓30頃に突然話が通じなくなったとのこと。具体的には「ここはどこ︖」と聞いたり、⾃分で作ったおかずを⾒て、「これ何︖」と突然⾔い出した。話をしている相⼿が夫ということは分かっているようだ。既往は特になし。内服もなし。

経過観察のため⼀泊⼊院を勧め、本⼈も同意されたが、10分後「どうして⼊院することになったの︖もう帰る︕」と患者は夫と喧嘩を始めた。

こんな症状で画像検査でも何も所見がなければ、一過性全健忘(Transient Global Amnesia)を思い出してください。

一過性全健忘(TGA)とは

<症状>

・数⽇〜数年の記憶が喪失(逆⾏健忘)

→「ここはどこ?」「これ何?」

・発作中は新たな記憶ができない(前向健忘)

→本人も同意したが「どうして入院することになったの?」

・患者は不安になり、何度も同じ質問を繰り返す

・昔の記憶は障害されていない

→話をしている相⼿が夫ということは分かっている

・記憶以外の⾼次機能は障害されない

・24時間以内に症状は改善する

<原因>

・不明、中年に多い

・MRIでは海⾺の神経脱落や虚⾎が⽰唆されている

・疼痛、ストレス、息こらえがtriggerとなることがある

編集長もTGA症例に遭遇した経験がありますが、知っていれば一発診断できるものなので、ご家族を安心させることができますよ。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

透析患者の糖尿病にはHbA1cを用いて良いのか?

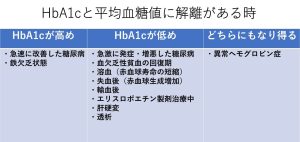

糖尿病で維持透析中の患者さんが入院してきました。採血データをみると、HbA1cが5.9%と正常範囲内でした。ところが、内服薬を確認するとDPP4阻害薬を服用していました。コントロールは非常によいのに、なぜDPP4阻害薬を継続しているのでしょうか?

糖尿病のコントロール目標としてHbA1cが使用されるのはご存じの通りです。過去1~2か月の平均血糖値を反映する便利な指標です。ところが、一般的に透析患者さんはHbA1cが低くなって、平均血糖値と解離することが知られています。ですから糖尿病のコントロール指標としては不適とされています。

HbA1cは、すごく単純に言うと砂糖漬けのヘモグロビンの割合のことですが、これは平均血糖だけでなく赤血球寿命にも関連があります。具体的には出血や溶血性疾患、肝硬変のときには低値になります。

透析患者は透析による失血(回路内の残血など)や出血、エリスロポエチン製剤による幼弱赤血球の増加などの影響でHbA1cが低値、つまり過小評価になるのです。

そんな透析患者さんの血糖コントロールに役立つ指標がグリコアルブミン(GA)です。

グリコアルブミンは血清アルブミンの糖化産物のことで、半減期約17日。つまり約2週間の平均血糖を反映しています。基準値は11~16%。血糖の管理目標としては20%未満が目標とされています。

冒頭の患者さんに戻ると、HbA1cは5.9%でしたが、GAは20.1%とやや高めでしたので、DPP4阻害薬の継続が必要なことが理解できました。

(参考文献:糖尿病治療ガイド2022ー2023)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

病院見学のススメ

毎日寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?今冬は各地で大雪の影響が出ていますね。水戸では雪の影響はないのですが、寒さのためなのか偕楽園の梅はまだ咲き始めていません。

4年生や5年生のあなたは春休み中の遊びの予定を考えていると思いますが、春休みが終わるとあっという間にマッチング面接の時期になってしまいますから、病院見学の予定もぜひ考えてください。

時間や予算の制約があるかもしれませんが、マッチングは自分の「研修先」を決めるものですが、言い方を変えると「就職先」を決めることです。ですから、それなりの時間と労力を費やすことは必要だと思います。

このブログでは何度も紹介しているネタではありますが、今回は病院見学のポイントを紹介します。

・可能な限り、病院見学に行きましょう。

レジナビなどのサイトやWeb病院説明会、リアルイベントで情報収集をするのが当たり前になりましたが、それだけでは不十分だと思います。実際に行ってみると、それぞれの病院によって想像以上に雰囲気が違うことに気づくはずです。行けない時には、Web病院説明会で質問コーナーや個別面談のようなコーナーを設けているものが増えているので、積極的に利用して雰囲気をつかむのが良いと思います。

・病院見学に行った際のポイントは・・・、

指導医クラスの話は、半分程度に聞いておけばOKです。なぜかと言えば、基本的にイイことしか言わないからです(編集長にも自覚があります・・・)。

・必ず研修医たちに直接話を聞きましょう。

研修医の先生たちにあなたの知りたいことを質問してみましょう。研修医も1年前には同じように悩んでいた訳ですから、たとえあなたがつまらない質問かもと思っても、そのような質問こそ聞いておくべきです。一番参考になる答えが返ってくるはずです。

そして研修医たちの元気の良さや看護師さんや技師さんたちの雰囲気にも注目してみて下さい。研修医を育ててくれるのは指導医だけではありませんからね。

・気になった病院には2回、3回と見学に行きましょう。

何故かと言えば、どうしても初めてのところは緊張するし、余裕がないので周りを見ているようで見えていません。2回目になると余裕ができて、おなじ病院見学でも見える風景が違うはずです。

加えて1回目にあった研修医が、2回目にはものすごく頼りになる研修医に見えるはず。この時期なら、1年目でもかなり仕事ができるようになっていますので、そんな研修医の姿を見ると、あなたの研修のイメージも描きやすくなるはずです。

当院に病院見学に来ていただいた方からは

・研修医の先生方のモチベーションがとても高く、見習いたいと思いました。

・小児科では、済生会での研修だけでなくこども病院にも行くことができて、初期研修後のイメージも持つことができました。

・昼食の時に研修医の先生とお話する時間が確保されていて、聞きたいことを全部聞くことができ、とても参考になった。

・研修医の先生方とたくさんお話を伺うことができました。またとても気さくにお話をさせていただきました。

・研修医の先生方が主体的に診療に関わっているのを見ることができました。

といったコメントをいただいています。

そろそろ春休みの病院見学の申し込みをいただいています。あなたもお早めに下のリンクからお申し込みください!

↓

(編集長)

吸入指導のレクチャーでの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆応募いただき有難うございました!

第23回水戸医学生セミナーは定員に達したので

応募を締め切らせていただきました。

現在メディカルラリーの準備中です。

抗NMDA受容体脳炎(2)

平E先生の抗NMDA受容体脳炎の記事の続きです。今回は予後と鎮静についてシェアします。

【予後】

ほぼ回復した症例が75%、死亡が4%、再発率が20−25%と報告されています。身体機能の予後は良い一方で、年単位で高次脳機能障害が残存する例が多いようです。発症から2年後および5年後の認知機能予後を評価した研究(Josephine Heinekenら、2021年)では、2年後時点では85%、5年後時点では65%にmoderate-severeの高次脳機能障害を認めました。

一方で全例で認知機能の改善を認めており、これは患者にとっては良い情報でしょう。飯塚らは、半年以上の挿管・鎮静管理を要しほとんど植物状態であった患者が、リハビリを年単位で継続することで会話や書字機能が戻ったり、仕事復帰することができた2例を報告しています。

この2例については頭部MRIおよび脳血流SPECTが撮影されており、発症初期には脳萎縮および血流低下の所見が明らかでしたが、5年以上経ってから撮影した画像では、上記所見の改善を認めています。このことは、画像上器質的な変化が見られていたとしても、長期的予後の改善を見込める可能性があることを示唆しています。

【鎮静】

最も重症度の高い不随意運動期には、不随意運動による管理困難や難治性てんかん、中枢性低換気の管理目的に、集中治療室における挿管・鎮静管理を要する場合があります。鎮静にはベンゾジアゼピン系、フェンタニル、プロポフォールが使用されることが多いですが、使用期間が長期化することにより各鎮静薬に対する耐性形成が問題になります。

特にプロポフォールは長期使用によってPRIS (Propofol Infusion Syndrome)をきたしアシドーシスや致死性不整脈から致命的になる可能性があるため、長期に使用する際には注意が必要です。

以上、抗NMDA受容体脳炎の診療にあたって自分が学んだ情報をまとめました。厳しい経過を辿ることもあるこの疾患ですが、このブログが診療の一助になれば幸いです。

(平E)

カンファ中の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

合格祈願2025

いよいよ医師国家試験も今週末となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

今まで何度も試験を受けてきたはずですが、どうしても試験前というのは不安や焦りを感じてしまうものです。国試となればなおさらです。

でも、国試は医師になるための通過点ですから、医学部を目指した時の気持ちをもう一度思い出して、そしてこれまでコツコツと続けてきた勉強量を信じて、さらに4月から患者さんの前に立っている自分をイメージして、自信をもって臨んでほしいと思います。

お天気は寒波の影響で、特に日本海側では大雪が予想されています。十分わかっていると思いますが、会場までの時間や寒さ対策など、普段以上に余裕をもって行動してください。

体調を崩さぬように最後まで気を抜かず、国試当日も最後まで頑張って、合格を手にしてください!当院スタッフ一同、あなたの合格を心よりお祈りしています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆第23回水戸医学生セミナー

~復活!メディカルラリーで救急のエッセンスを体験しよう~

2025年3月15日(土)、16日(日)に開催します。

定員まで残り1名となりました!

JATEC,MCLSなどの内容を盛り込んだメディカルラリーに挑戦してください!