専門研修ブログ

- トップ

- 専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

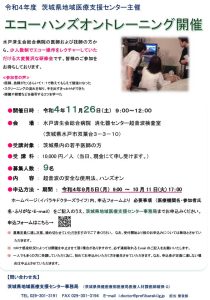

【お知らせ】県企画 エコーハンズオントレーニングを開催します

茨城県地域医療支援センター主催のエコーハンズオントレーニングを11月26日(土)に当院で開催します。

このハンズオントレーニングは、県内の若手医師を対象に県の主催で毎年当院で開催されているものです。講師は当院副院長の仁平先生。

仁平先生は超音波学会の指導医をもっており、なんでもエコーで見て、なんでも診断してしまうレジェンドです。

参加費用が1万円かかりますが、定員9名と少人数で、ボランティアに実際にプローブを当てて、レジェンドからエコーのコツを教えてもらえる、またとない機会ですので、あなたもぜひご参加ください!

申し込み方法は、イバラキドクターズライフのサイトにある申し込みフォームからです。

ただし、申し込み開始が9月5日からですので、忘れずにお申し込みください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

CLTI 評価(Wifi分類1)

下肢動脈疾患(LEAD)の中でCLTIと呼ばれる状態は極めて予後不良な集団があります。このCLTIを早く拾い上げて、早く専門施設につなげることが下肢の切断回避だけでなく、生命予後の点でも重要です。

水戸済生会では10年以上前からLEADに対する血管内治療(EVT)に取り組んでおり、多い時で年に約160例、コロナの影響を受けた昨年も約120例ほど施行しています。そして当院は透析症例が多いという背景からEVT施行例の約7割がこのCLTI患者さんです。

今回はCLTI患者さんを見つけた時、もしくはCLTIかもしれないと思った時の評価について紹介します。

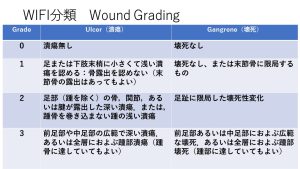

CLTIの評価にはWIFI(ワイファイ)分類が用いられます。このWIFI分類は2014年に米国血管外科学会から発表されたものですが、CLTI患者の患肢を創(W;wound),虚血(I;ischemia),感染(fI;foot infection)の3項目で点数化して重症度をステージングするものです。発表されてまだ日が浅いものの、その後有用性についていろいろと評価がなされ、今では最新の海外のガイドラインでも採用されています。

このWIfI分類で評価して出てくるWIfI ステージは大切断の予測に有用であることが分かっていますが、これに加えて、血管病変の複雑性を反映したGlobal Anatomic Staging System(GLASS)分類や患者リスクなどを組み合わせて、至適な治療方針を決定することが提唱されています。

さて、実際の評価項目を見ていきましょう。まずは下肢の創部の評価(Wound grading)を行います。

上図はガイドラインに掲載されているものを簡略化しています。実際にはどのグレードの点数をつけるのが良いのか迷うことがありますが、各グレードのところに「臨床的描写」が書かれていますので、それを参考にして点数を付けます。

Grade0では、虚血性安静時痛で創なし(ischemic grade 3に加えて典型的症状を必要とする)

Grade1では、小組織欠損,足趾(2本以内)の切断または植皮にて救肢可能な状態

Grade2では、大組織欠損.足趾(3本以上)の切断または標準的TMA切断±植皮にて救肢可能な状態

Grade3では、広範組織欠損.複雑な足部形成術(非古典的中足骨切断,ショパールまたはリスフラン切断)や皮弁被覆あるいは複雑な創管理を行うことでのみ救済可能な状態

次回は虚血の評価について紹介します。

(参考文献:日本循環器学会・日本血管外科学会 2022年改訂版末梢動脈疾患ガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

CLTI 疾患概念・予後

末梢動脈疾患(PAD)ガイドラインが今年春に改訂されました。PADといってもピンとこないと思いますが、PADとは冠動脈疾患と大動脈疾患以外の動脈硬化性疾患を指します。PADの中で大部分を占めるのが下肢動脈疾患ですが、他に頸動脈・椎骨動脈疾患や上肢動脈疾患、腎動脈疾患なども含むので、最近のガイドラインでは下肢動脈疾患(LEAD)と呼んでいます。これは従来、下肢の閉塞性動脈硬化症(ASO)と言われていたものと同義と考えてください。

最近ではこのLEADという疾患の認知度も上がってきたのですが、重篤な疾患を想起させる胸痛といった症状と異なり、下肢の症状はあまり積極的に拾い上げられていない、いざ見つけたとしても、どこに相談したら良いのか分からないので、整形外科や皮膚科や形成外科に紹介されているというケースがまだまだ多いのが実情ではないでしょうか?確かにLEADの主たる症状である間歇性跛行は通常急速に悪化するものではありませんし、大部分の症例では、何年もそのまま悪化することなく経過していきます。

しかしLEADの中でもCLTIと呼ばれる状態は極めて予後不良ですので、このCLTIについては早く拾い上げて、早く専門施設につなげることがとても重要なので、ぜひあなたにも知っておいてもらいたいと思います。

水戸済生会では10年以上前からLEADに対する血管内治療(EVT)に取り組んでおり、多い時で年に約160例、コロナの影響を受けた昨年も約120例ほど施行しています。そして当院は透析症例が多いという背景からEVT施行例の約7割がこのCLTI患者さんです。今回から改訂されたガイドラインをベースに、当院の経験も交えてCLTIについて紹介していきます。

まず、先ほどから登場しているCLTI(シーエルティーアイ)ですが、Chronic Limb-Threatening Ischemiaの略で、日本語では「包括的高度慢性下肢虚血」と訳されています。

下肢虚血,組織欠損,神経障害,感染などの肢切断リスクをもち,治療介入が必要な下肢を総称する概念で、虚血による安静時痛や下肢潰瘍,壊死が少なくとも2週間以上改善せず持続するものを指します。

もしかしたら、今までCLIという言葉を聞いたことがあるかもしれません。これはCritical Limb Ischemiaの略で、日本語で「重症下肢虚血」と呼んでいました。ところがCLIだと虚血の程度でしか評価していませんでしたが、虚血に加えて,創の部位や大きさ,感染が下肢の予後を大きく左右する要因になっていることが分かり、より的確に下肢切断リスクを反映する概念としてCLTIが出てきました。

このCLTIは血行再建を行わなければ1年以内の下肢切断率が20~30%、さらに1年死亡率も約20%という非常に予後の悪い集団です。ちなみにここでの下肢切断とは、踵がなくなる下腿レベルでの切断のことを指しており、大切断と呼んでいます。

また死亡率に関しては、ステージⅢの胃がんでは1年生存率が約80%、つまり1年死亡率が約20%ですから、どのくらい予後が悪いかが分かってもらえると思います。

もう一つ重要なことはCLTIで切断に至っても、大切断をうけた術後30日死亡率が4~22%、周術期死亡を免れても1年の死亡率は30~50%と非常に高いことです。

ですので、早期にCLTIを発見し、創治癒を得て、下肢切断を回避することが生命予後的にも極めて重要になることをぜひ知っておいてください。

(参考文献:日本循環器学会・日本血管外科学会 2022年改訂版末梢動脈疾患ガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

心室中隔瘤

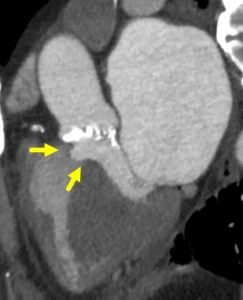

今年7月に仙台で開催されたTAVI関連学会のJTVT(日本経カテーテル心臓弁治療学会)で循環器内科の川原先生が発表した内容からシェアします。

心室中隔中を合併した重症AS患者に対するTAVの問題点を整理してくれています。

【心室中隔瘤】

心室中隔から右室側に膨隆する瘤状の構造物

Valsalva洞直下の心室中隔に左室から

右室に突出する心室中隔瘤(矢印)

【病因】

先天性:先天性心疾患の0.3%に合併 うち20%は心室中隔欠損(VSD)に合併

後天性:外傷・虚血・感染性心内膜炎後・VSDの術後に生じた報告例あり(稀)

(心臓 vol.49 No.6 (2017) 590-594)

【症状】

一般的には無症状 ただし合併症発生のリスクあり

合併症としては・・・

大動脈弁閉鎖不全症・三尖弁閉鎖不全症・瘤破裂・左右シャント・細菌感染・右室流出路狭窄・血栓塞栓症(脳梗塞・冠動脈塞栓)・不整脈(心室性頻拍・脚ブロック・房室ブロック)

【治療】

外科的なパッチ閉鎖 → 瘤閉鎖に伴う三尖弁弁尖のゆがみ、医原性伝導路障害のリスクあり

無症状であれば経過観察 → 上記のような合併症を有する場合には手術を検討

日心外会誌 47巻 2号:49-53 (2018)

【TAVIでの問題点】

①弁のsizing(中隔瘤をどう計測するか)

TAVIではCTでの計測が重要で、特にAnuulusやValsalvaの計測が弁のサイズ決定に重要です。でも、今回の心室中隔瘤はValsalva洞直下にあり、通常の計測では含まれる位置でした。瘤を含めるか含めないかでAnnulusの計測が変わってきます。

②中隔瘤部分からのPVL(弁周囲からの逆流)

中隔瘤部分が圧着しないため、術後にPVLが残存する可能性が懸念されました

③中隔瘤部分の脆弱性

中隔瘤部分は周囲組織比べて薄く、圧が加わることによる損傷のリスクも懸念されました。

本症例では特に大きな問題なく弁を留置でき、PVLもtrivial-mild程度で終了しています。術後3カ月の時点では経過良好ですが、症例数が少ないこともあり心室中隔瘤合併例のTAVI後の長期成績は不明であるため、今後もPVLや心室中隔瘤に関連した合併症の発生に注意してフォローしていく必要があると考えています。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

STが上昇するのはSTEMIだけ?

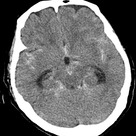

オンコール当番だったある休日、ERから電話がかかってきました。

「60歳代の女性が自宅で倒れているのを発見されて、救急搬送されました。バイタルは大丈夫ですが、心電図の胸部誘導でST上昇を認めます。前壁のSTEMIだと思うのですが・・・・。」

STEMIなら、もちろんPCIをするので「すぐに病院に向かうので、心カテコールをお願いします」と返事しました。ただ、発症時間を知りたくて当直医に「何時ごろからの胸痛ですかね?」と聞くと、「意識レベルがヘンで、胸痛の訴えははっきりしません。」とのこと。

さて、この情報だけですが、あなたは鑑別に何を考えますか?

↓

↓

編集長はSTEMIなのに、意識障害を伴っているのがひっかかりました。胸痛がはっきりしないSTEMIはありです。でもSTEMIだけで意識レベルが悪くなることは通常ならありません。では、他に鑑別を挙げるとすると?

↓

↓

病院に向かいながら編集長が考えたことは「大動脈解離」でした。上行大動脈の解離が、冠動脈に及べばSTEMIになるし、腕頭動脈や左総頚動脈に及べば脳梗塞などを来すからです。ただし、解離に伴うSTEMIは右冠動脈を巻き込む下壁梗塞が多いのですが、今回のST上昇は前胸部誘導というのが合わない点です。

さて、病院に到着して患者さんのところに行ってみると確かに意識清明とは言えない、でも麻痺はないし、血圧の左右差もない状況でした。あまり大動脈解離っぽくないな、と思いながらエコーをあてましたが、少なくとも上行大動脈に解離のフラップは見えません。

そのままカテ室に搬送しようと思いつつ、救急科の先生にCTチェックを勧められてあまり乗り気ではないものの、チェックすることに。そしたらこんな画像でした・・・。

さて、この症例の答えは何だかわかりますか?

↓

↓

答えは、くも膜下出血(SAH)。そしてSAHを契機としたたこつぼ型心筋症でした。

たこつぼ型心筋症はもともと日本から報告された疾患概念ですが、STEMIと同じように胸痛とST上昇をきたします。しかし冠動脈に有意狭窄がなく、たこつぼのような特徴的な左室造影で診断されます。海外でもTakotsubo Cardiomyopathyで通用しますが、Stress CardiomyopathyとかApical ballooning syndrome、Catecholamine induced cardiomyopathyとも言われます。

情動ストレスなど、過度のストレスによって、カテコラミンが多量に分泌されることで、心筋障害や心筋の微細循環障害を来すのが原因ではないかと言われています。(JACC:72, 1955-1971, 2018) 当然SAHなどの頭蓋内のイベントでカテコラミンが多量に分泌され、たこつぼ型心筋症を起こします。

今回はSAHによって意識障害を来し、倒れていた。さらに、SAHを契機にたこつぼ型心筋症を起こし、STが上昇していたと考えられました。

よく遭遇する疾患の中から「なにか違う?」と重篤な疾患を見つけだす感覚は大事です。ただ、それには丁寧に臨床を積み重ねて経験値を上げていく必要があります。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

医局に入った方がいいのか? 2022

この記事は昨年このブログにアップして、プチ炎上した記事です(笑)。

決して炎上狙いではありませんが、今年も研修医らと進路について話をする時こういった話題になるので、今年もアップすることにしました。あなたのキャリアは、あなた自身のものです。自分の進路を主体的に決める際の参考にしてもらえればうれしいです。

(編集長)

~~~~~~~~~~~~~~~

専門研修について相談を受ける時に、よくある質問の一つが「医局に入った方がいいのでしょうか?」というものです。

きちんと数えた訳ではありませんが、外科系の専門研修プログラムは、各大学が基幹型となったものが多く、一方で内科系の専門研修プログラムは、市中病院が基幹病院となったプログラムが多くあります。一口に医局と言ってもいろいろな役割があるので誤解されると困りますが、ここでは内科系で内科専門医やサブスペシャルティ領域の専門資格を取得するという点で編集長の考えを述べたいと思います。

結論から言うと、内科系では医局に入らなくとも専門医資格もサブスペシャルティ領域の専門医資格も取得することができます。逆に、医局に入ると安心というイメージがありますが、ボーっとしていると専門医取得のための症例が少ないとか、研修施設での研修期間が微妙に足りないなど、苦労している先生を何度か見かけたことがあります。

ここで編集長の個人的な話をさせてください。編集長は地方の国立大学を今から25年前に卒業しました。当時は今のような初期研修制度も専門研修制度もありませんでしたから、ストレート研修と呼ばれた、卒業と同時に各診療科の医局に入る人が9割以上でした。編集長はスーパーローテート方式を採用していた病院に関心が向きました。そして鎌倉にあるT洲会の病院で初期研修を行いました。

初期研修はきつかったですが、ヤバいほど多くの症例を経験しましたし、いろいろなことをやらせてもらいました。小児科や産婦人科の知識は、その時のレベルしかありませんが、今でもとても役立っています。3年目から内科に進むことを決めて、膠原病以外のほぼすべての内科をローテートして、5年目に内科チーフレジデントも1年間勤め上げて、T洲会をやめました。その後はT洲会の時に世話になった先生を慕って小さい病院に4年ほど勤務し、ご縁があって水戸済生会に平成17年からお世話になっています。そして今まで医局というものに所属したことは一度もなくやってこれました。

この間に資格取得は一通りしました。認定内科専門医、循環器専門医、CVIT専門医、ICD・CRT植え込み認定医、脈管学会専門医、IVR専門医などです。留学はしていないので、そこは今でもコンプレックスです。学会発表は当然していますが、原著論文はなし(あっても当時の上の先生が書いてくれたもの)。でも、多施設臨床研究に参加していたご縁で、某学会のガイドライン作成の仕事に携わるという貴重な経験もできました。

何が言いたいのかと言うと「専門医などの資格取得に関して医局に入っていなくて困ったことはない」ということです。

医局をうらやましいと思うこともありますが、あなたが教授を目指すなら別として、SNSでいろいろな先生と繋がれる今は、市中病院で臨床の実力を付けながら、関心のある領域の臨床研究を行ったり、海外留学を狙うことは可能です。

また、医局に入らないということは自分のキャリア(仕事先や留学など)を自分で決めないといけません。あたりまえのことですが、自分の希望通りに進むために何をすべきか? 何を身に付けないといけないのか? を自分でリサーチして、判断して、行動することが必要です。これから時代がどう変化するかわかりません。今までの勝ちパターンが通用しなくなる可能性が大と考えるなら、キャリア選択に自由度があるのは大きな魅力だと思います。

あなたが医局という選択肢しか考えていないのなら、医局以外という選択肢も考えてみてはいかがでしょうか?

水戸済生会の内科専門研修は、医局に入らずに内科専門医、腎臓内科、循環器内科、消化器内科のサブスぺ専門医資格を取得できます!下記の質問フォームやZoom説明会をぜひご利用ください!!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

どんな専門医を目指すのか?

クリニックから80歳の狭心症患者が紹介されてきました。ADLは自立していますが、腎硬化症のためCr3.5㎎/dlと腎機能の低下があります。この1か月で労作時の胸痛が増悪傾向です。すでにクリニックでアスピリンと硝酸薬が処方されていますが、症状は改善なく、悪化傾向。心電図ではST上昇はないけど、労作でST低下を認めます。

腎機能に問題なければ、増悪傾向にある不安定狭心症として早期に心臓カテーテル検査やPCIをやりたいところです(ガイドライン的

にもOKです)。

ところがよく話を聞くと、あなたのところに紹介される前に別の病院を受診していて、その病院の循環器内科専門医に「心カテをやら

ないといけないけど、腎機能が悪いのでうちでは対応できない」と言われたそうです。

これってどうでしょう?

(循環器専門医の役割は何かという質問に置き換えて、あなたなりに考えてみてください)

高齢の患者さんでは、併存疾患があるのが当たり前と言えます。腎機能が悪くて心カテがためらわれる患者さんは編集長の外来にもたくさんいます。編集長なら、カテができないなら、抗血小板療法を強化する、β遮断薬を限界まで増やす、エビデンスとしては高くないけどニコランジルなどの抗狭心症薬を追加する、、、など内服薬をモリモリにして何とか症状を抑えこむことを試みます。あくまで編集長の印象ですが、5~6割は心カテなしで何とかコントロールできるように思います。

ガイドラインに沿った診療をするのは、専門医でなくともできることですが、ガイドラインに沿った患者さんばかりではないのが実臨床です。「心カテができないから、うちでは対応できません」ではなくて、心カテができない患者さんを何とかするのが専門医の役割ではないかと思うのです。

あくまで編集長個人の考えですが、多くの問題を抱えている患者について、おかれた条件の中で最適解を考えて出して、実行していくのが専門医の役割の一つだと思いますし、あなたにもそんな専門医になってもらいたいと考えています。

水戸済生会の内科専門研修では、地域の基幹病院としていろいろな背景をもった患者さんの診療を行います。患者さんにとっての最適解を考えていく場をこれからも提供していきます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

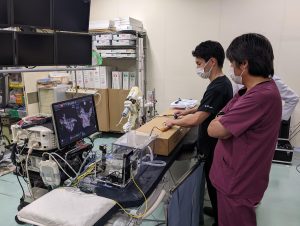

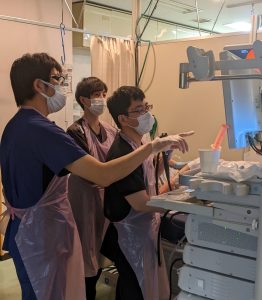

アブレーションのトレーニング

水戸済生会の循環器内科は「地域で完結できる循環器診療」を旗印に、虚血性心疾患や不整脈、心不全など幅広く診療に取り組んでいます。その中でも不整脈診療はこの数年で大きく変わりました。

筑波大学循環器内科の前教授である青沼和隆先生が、当院の最高技術顧問として着任してからカテーテルアブレーション治療が激増しました。もちろん、それまでもPSVTやAfに対するアブレーションは行っていましたが、非持続性心室頻拍や持続性心室頻拍など対象となる疾患も大きく広がり、昨年度(令和3年度)は314件のアブレーションを施行しています。おそらくこの調子だと今年度は350件は確実に超えると予想しています。

そんなアブレーションも成功率を上げるには細かいカテーテル操作が必須です。当院のメインオペレーターの長谷川先生の指導のもとで、ときどきシュミレーターを使ったトレーニングをしています。

不整脈は目に見えるものではないのですが、波形を見ながらどう攻略していくかを考えるのは非常に面白いところです。基本的なアブレーションカテーテル操作を勉強しつつ、実際の症例を経験して、引き出しの数を増やしていくのが重要です。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

粘膜下異所性胃腺と発癌の関係

前回は消化器内視鏡学会での発表内容をシェアしましたが、その続きです。今回は粘膜下異所性胃腺と発癌の関係についてです。

【発癌機序】

①粘膜下異所性胃腺をそれ自体が癌化するprecancerous lesion(前癌病変)と捉える考え方

②胃粘膜下異所性胃腺をparacancerous lesion捉える考え方(粘膜の反復するびらんと再生によって粘膜下層に異所腺が生じると同時に慢性炎症の結果として胃癌も発生する)

上記2つがあり、後者を支持する報告が多い。

【その傍証】

粘膜下異所性胃腺自体の癌化を示唆する報告9)は少なく、びまん性粘膜下異所性胃腺の症例では、高率に胃癌を合併し、しかも多発する傾向がある8) 。

【肉眼診断】

粘膜下異所性胃腺に胃癌が発生した場合には、粘膜下の胃腺組織の肥厚に伴い癌病変の存在診断、肉眼所見、深達度診断には難渋する事も多い8, 10)。

【疫学など】

残胃の発癌は手術から十数年〜数十年と長期経過した例に多く12)早期癌が多いが、中には多発リンパ節転移を伴う例11)や進行癌9)も少数報告がある。

【治療法等】

近年は非切除胃に発生した異所性胃腺随伴早期胃癌のESD治療13)の報告が増加しているが、その場合は多発癌や異時性癌を念頭に慎重な経過観察が必要である。

8) 岩永剛 他:日消誌 73(1): 31-40, 1976

9) 中松大 他:日消誌 110: 290-293, 2013

10) 中村玉美 他:山口医 60: 17-22, 2011

11) 松本英一 他:日消誌 1007(suppl-1.2): 388-388, 2010

12) 服部隆則 他:外科治療 94(3): 250-258, 2006

13) 竹内学 他:胃と腸 44: 736-743, 2009

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

消化器内視鏡学会での発表してきました♪

水戸済生会では研修医のうちに学会発表を1回は行うようにしていますが、コロナの影響でちょっと少なくなっていました。でもコロナが落ち着いてきて、学会も完全Webからハイブリッドやリアル開催にどんどんシフトしています。

そんな中、先日開催された消化器内視鏡学会でJ2の竹内先生が発表してきました。今回はその発表をシェアします。

40年以上前に十二指腸潰瘍穿孔で胃亜全摘を行われている患者さんの残胃に粘膜下異所性胃腺を5年前に指摘。その後、5年経過して同部位に胃癌が発症したという症例です。発表のポイントは粘膜下異所性胃腺と発癌です。

まず今回は粘膜下異所性胃腺について

粘膜下異所性胃腺(submucosal heterotopic gastric glands)

【定義】本来胃粘膜固有層内に存在する胃腺組織が、異所性に胃粘膜下層に増殖したもの。

【呼称】1947年にScott1)らが報告したdiffuse cystic malfomation(DSM)、1972年にLittler2)らが報告したgastritis cystica profunda(GCP)も、粘膜固有層深層部〜粘膜下層に嚢胞状の拡張腺管を認める病変であるが、これら用語に明確な定義がなく、疾患概念が重複している可能性が高い3,4)。

【疫学】切除胃の4.0〜10.7%に認められ、特にBillroth Ⅱ法の術後に発生しやすく、40-60代に好発し、男性に多い傾向がある5,6) 。

【発生】先天説1)と後天説7)があり、胃粘膜のびらん・再生を繰り返す間に、粘膜下層に異所腺を生じるという後天性炎症説が有力視されている8) 。

【診断】異所腺の量が多くなり嚢状に胃腺が拡張すると粘膜下腫瘍様の肉眼形態を示す。超音波内視鏡では第3層を主座とした多房性低エコー域が特徴的で診断に有用である。

1) Scott,H.W. et al.:Bull.Johns Hopkins Hos., 81: 448-455, 1947

2) Littler,E.R. et al.:Cancer, 29: 205-209, 1972

3) 渡邉信之 他: 癌と化学療法 43(12): 1881-1883, 2016

4) 田中宏樹 他: 日消誌 112: 1657-1663, 2015

5) 岩永剛 他:最新医 41: 2418-2426, 1986

6) Yamagiwa H. et al.: Acta Pthol Jpn 29: 347-350, 1979

7) Kaijser, R. :Acta Chir.Scand., 101: 91-111, 1951

8) 岩永剛 他:日消誌 73(1): 31-40, 1976

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!