専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

専攻医のための仕事の進め方

専攻医のあなたは、JOSLERの入力をやっていますか?29編の病歴要約も、早くも院内の一次査読の提出が済んだ専攻医もいますが、やはり日ごろからコツコツとJOSLERの入力をしていくのが一番の近道のようです。

でも、そうは言っても院内の仕事もあるし、当直もあるし、学会発表の準備もあります。そして、そんな時に限って、重症患者さんを担当することになったりして、ついついJOSLERが後回しになるのは良く分かります。

でも、JOSLERを含めてどの仕事から先に片付けるべきか? 生産性を上げるにはどうしたらいいか? あなたは意識したことがあるでしょうか?

仕事の進め方をどう考えるのかはすごく大事なことで、当院の医学生・初期研修向けのブログでも過去にたびたび取り上げてきました。編集長自身も分かってはいるけど、実際にはできていないので、ときどき考える時間を作るようにしています。

元ネタは「7つの習慣」という本の中の「時間管理のマトリックス」というものです。さらに少し前に読んだ本に、このマトリックスを発展させた考え方が書いてあり、なるほどと思ったのでシェアしたいと思います。専攻医のあなたにも必ず役立つはずです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

まずは、7つの習慣の中にある「時間管理のマトリックス」について説明します。

やらなければいけない仕事を、下の図のように4つのカテゴリーに分けた時、あなたは最初にどのカテゴリーの仕事に取り組みますか?

最初はⅠのカテゴリーを選びますよね。これには異論はないと思います。

では2番目に取り組む仕事は何でしょう?

↓

↓

たいていの人はⅢのカテゴリーと答えます。

でも、具体的な仕事を想像してみてください。専攻医の仕事でⅢのカテゴリーに入るのは・・・、例えば退院直前になって退院指示とか診断書を書いてくれと看護師さんに言われるとか、夕方になって翌日の点滴の指示を出してくれと看護師さんから電話がかかってくるとか・・。よく考えると、前もって処理できそうなものがほとんどです。

では、カテゴリーⅡに入る具体的な仕事は・・・、例えば学会の発表とか抄読会の当番、JOSLERの入力や専門医試験に向けてのお勉強が相当すると思います。ところが、学会発表の準備が前日まで終わっていないとか、明日の抄読会の準備が出来ていない、と言っても許してもらえませんよね。JOSLER入力も終わらなけれ専門医試験を受験できません。

つまり、油断していると緊急度も重要度も高いⅠのカテゴリーに移ってしまいます。当たり前ですが、学会や抄読会、JOSLER入力をちゃんとしていれば、カテゴリーⅡからⅠの事案にならずに済むわけです。仕事を進めるコツは、カテゴリーⅡの仕事を上手く処理して、カテゴリーⅠの事案にならないようにしておくことなのです。

さらに、カテゴリーⅢの仕事を大きくしないように、効率よく片付けることです。Ⅱを大きくして、Ⅲを小さくするように優先順位を決めて取り組んでいくのが理想的です。

ところが、カテゴリーⅡの仕事は大事なことは分かっているけど、どうしても取り掛かりにくいという特徴があります。JOSLER入力や学会発表の準備をやらなくてはいけないのは分かっているけど、いざとなると後回し・・・。

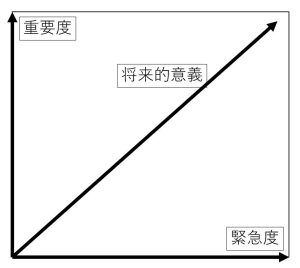

こんな時に「時間投資思考(ロリー・バーデン著)」という本には、重要度(Important)と緊急度(Emergent)に加えて、「将来的意義(原著ではSignificant)」という3つ目の軸を加えて考えると良いことが書かれています。

将来的意義(Significant)のイメージ

例えばあなたのキャリア形成を考えてみるとイイと思います。将来、どの診療科に進むか?専門医資格などを、いつ取得するのか?といったキャリア形成から見た場合に重要なことがカテゴリーⅡに相当します。専門医資格取得にはJOSLER、学会発表が条件となっていることが多いですから、学会発表ととらえるより、その先の専門医資格のための準備ととらえると、少しやる気がでませんか?。

「今」重要なのは何か?だけでなく、「後」に重要な効果を生むものは何か?ということまで考えて判断を下すと、カテゴリーⅠに行かないように、カテゴリーⅡの仕事に取り組めるようになるという話でした。これであなたもちょっと意識を変えて仕事に取り組めるのではないでしょうか。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

病院見学のススメ・・・専門研修先を決めるとき

大学の医局などから専門研修プログラムの説明会開催の案内も届く時期になりました。

J2のあなたは来年度からの専門研修プログラムをどうするか、どこに、いつ見学に行くべきかをそろそろ考えていると思います。もしかしたら、まだどの診療科にするか決めかねているかもしれませんが、初期研修先を決める時よりも、専門研修先を決めることの方が重要かもしれません。

専門医機構が次年度の専攻医登録を開始するのは例年11月からですが、まだ時間があると思わないで、少しずつでも情報収集を始めるのが良いと思います。

当院のJ2らも、すでに病院見学に行った人もいますし、これからという人もいます。そこで、当院に限った話ではなく、専門研修プログラムを決めるときのポイントを確認しておきましょう。

①各施設のプログラムに目を通しましょう。

各領域の基幹学会が専門研修プログラムを取りまとめてWebで見れるようにしています。どれも「研修の理念」とかで始まるので、ぱっと見で読みにくい印象ですが、待遇などのところは毎年見直しが入っているので、チェックしておくのが良いです。また基本的に1つの施設だけで研修する訳ではないので、ローテーション可能な施設もここから知ることができます。参考までに、内科学会のサイトのリンクを貼っておきます。

②気になる病院には、可能な限り病院見学に行くべきです。

レジナビのように専門研修プログラムを紹介するイベントも増えてきました。でも、なかなか参加できるわけではありませんので、情報収集はまだまだ口コミや先輩のツテというのが多いようです。だとすればなおさら、気になる病院や候補の病院には可能な限り病院見学に行ってください。

さらに大学の医局も各種イベントに力を入れるところが増えています。医局の先生達や研究内容などを知れるだけでなく、外勤先や大学院に行くタイミングなどは医局によってもだいぶ違うようですから、詳しく聞き出しておくべきです。

③病院見学に行った際のポイントは・・・、

指導医クラス(大学の医局なら医局長)の話は、半分程度に聞いておけばOKです。なぜかと言えば、基本的にイイことしか言わないからです。何とか先輩になる専攻医から直接話を聞きましょう。病院見学の際にはコンタクトをとれなくとも、指導医に紹介してもらうなどして、後日でも実際に働いている専攻医とコンタクトをとる努力をしてください。そしてあなたの知りたいことを質問してみましょう。待遇や他施設のローテーション状況など、プログラムに書かれていない情報を得ることができます。また内科であればJ-OSLERの進み具合やサポートなども聞いておくと役に立つと思います。

そしてカテ室や内視鏡室、エコー室など、実際に案内してもらい、専攻医たちの元気の良さや看護師さんや技師さんたちの雰囲気にも注目してみると良いと思います。

④できるだけ複数回行きましょう。

専攻医を採用する時に、首都圏以外では定員越えで選抜する施設は少ないと思いますが、気になっている病院には複数回行くことをおススメします。別に見学という形をとらなくとも、その施設で研究会や講演会などがあれば、それを理由に行ってみるのもOKです。なぜかと言えば、先輩となる専攻医と話すチャンスが増えて、あなたのイメージしている専門研修とのギャップを少なくできるはずです。さらにあなたの存在が相手の記憶にも残りやすくなります。

⑤水戸済生会に見学に来ていただいた時は

・希望診療科の専攻医について、できるだけ内視鏡やカテなどに一緒に入ってもらうようしています。

・昼食時に専攻医や指導医と話をする時間が確保しています。ここで、聞きたいことを全部聞くことができるはずです。

・あなたと同じJ2の研修医とも情報交換できるようにしています。

忙しい仕事の合間に見学に行くのは大変ですが、悔いのないように情報収集をしてください。

水戸済生会では専門研修プログラムのための病院見学を随時受け付けていますので、下のリンクからお申し込みください!

↓

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

病院見学のススメ・・・専門研修先を決めるときは

新年度が始まってそろそろ1か月になりますが、J2のあなたは来年度からの専門研修プログラムをどうするか、どこに、いつ見学に行くべきかをそろそろ考えていると思います。

初期研修先を決める時よりも専門研修先を決めることの方があなたにとって重要です。そうはいっても、まだどの診療科にしようか決められない人もいるはず。専門医機構が次年度の専攻医登録を開始するのが秋(この数年は11月から開始でした)ですから、焦らずに少しずつでも情報収集をしていきましょう。

今回は専門研修プログラムを決めるときのポイントを紹介します。

①各施設のプログラムに目を通しましょう。

各領域の基幹学会が専門研修プログラムを取りまとめてWebで見れるようにしています。どれも「研修の理念」とかで始まるので、ぱっと見で読みにくい印象ですが、待遇などのところは毎年見直しが入っているので、チェックしておくのが良いです。また基本的に1つの施設だけで研修する訳ではないので、ローテーション可能な施設もここから知ることができます。参考までに、内科学会のサイトのリンクを貼っておきます。

②気になる病院には、可能な限り病院見学に行くべきです。

先日開催されたレジナビのように専門研修プログラムを紹介するイベントも増えてきました。でも、なかなか参加できるわけではありませんので、情報収集はまだまだ口コミや先輩のツテというのが多いようです。だとすればなおさら、気になる病院や候補の病院には可能な限り病院見学に行ってください。

さらに大学の医局も各種イベントに力を入れるところが増えています。医局の先生達や研究内容などを知れるだけでなく、外勤先や大学院に行くタイミングなどは医局によってもだいぶ違うようですから、聞き出すチャンスです。

③病院見学に行った際のポイントは・・・、

指導医クラス(大学の医局なら医局長)の話は、半分程度に聞いておけばOKです。なぜかと言えば、基本的にイイことしか言わないからです。何とか先輩になる専攻医から直接話を聞きましょう。病院見学の際にはコンタクトをとれなくとも、指導医に紹介してもらうなどして、後日でも実際に働いている専攻医とコンタクトをとる努力をしてください。そしてあなたの知りたいことを質問してみましょう。待遇や他施設のローテーション状況など、プログラムに書かれていない情報を得ることができます。また内科であればJ-OSLERの進み具合やサポートなども聞いておくと役に立つと思います。

そしてカテ室や内視鏡室、エコー室など、実際に案内してもらい、専攻医たちの元気の良さや看護師さんや技師さんたちの雰囲気にも注目してみると良いと思います。

④できるだけ複数回行きましょう。

専攻医を採用する時に、定員越えで選抜する施設は首都圏以外では少ないと思いますが、気になっている病院には複数回行くことをおススメします。別に見学という形をとらなくとも、その施設で研究会や講演会などがあれば、それを理由に行ってみるのもOKです。なぜかと言えば、先輩となる専攻医と話すチャンスが増えて、あなたのイメージしている専門研修とのギャップを少なくできるはずです。さらにあなたの存在が相手の記憶にも残りやすくなります。

⑤水戸済生会に見学に来ていただいた時は

・希望診療科の専攻医について、できるだけ内視鏡やカテなどに一緒に入ってもらうようしています。

・昼食時に専攻医や指導医と話をする時間が確保しています。ここで、聞きたいことを全部聞くことができるはずです。

・あなたと同じJ2の研修医とも情報交換できるようにしています。

忙しい仕事の合間に見学に行くのは大変ですが、悔いのないように情報収集をしてください。

水戸済生会では専門研修プログラムのための病院見学を随時受け付けていますので、下のリンクからお申し込みください!

↓

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

水戸済生会の血液内科専門研修2025

今回は血液内科の専門研修についてです。

水戸済生会には約3年前から筑波大学の血液内科から外来に非常勤医を派遣していただいて、その指導のもとで少数ながらリンパ腫や骨髄異形成症候群に対する化学療法を総合内科で行うようになりました。そして昨年4月から常勤の血液内科医が2名になり、さらに10床の無菌室が完成して本格的に化学療法を開始しています。残念ながら本年度から血液内科医が減って、筑波大学血液内科の前教授である千葉滋先生のみになりましたが、リンパ腫や骨髄異形成症候群などを中心に研修医らと一緒に総合内科で診療にあたっています。

血液内科は、特に膠原病と非常に親和性の高い領域で、研修医よりも各スタッフの方が勉強になる環境になっています。人手が少なくなってしまったので、急性白血病のような労力を要するものは対応が難しいのが正直なところですが、腎臓内科の強い水戸済生会の強みを生かして血液疾患の診療にあたっています。

もし、あなたが血液内科に興味があるけど、他の領域も面白そうで決めきれないと考えているのなら、ぜひ病院見学にお越しください!また疑問や質問などは遠慮なく下記の問い合わせフォームからお知らせください♪

(編集長)

看護師さんに見てもらいながらの胃管挿入

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

水戸済生会のリウマチ膠原病内科専門研修2025

今回はリウマチ膠原病内科の専門研修についてです。

現在リウマチ膠原病内科の常勤医2名で、指導医1名と若手スタッフが1名です。指導医の萩原先生は10年以上前から非常勤医師として当院で外来診療を続けていただいていましたが、常勤医となってからは近隣医療機関からの紹介も増えて、じつにさまざまな症例を経験しています。

もう一人の若手スタッフは4月から常勤医になってくれたの村田先生ですが、初期研修は県立中央病院で行ったあとは筑波大学の膠原病内科に進み、今回当院に来てくれました。昨年度同様に2人が総合内科のメンバーとして、膠原病以外にもいろいろな疾患の対応をしています。この他に、外来のみの非常勤医師に筑波大学膠原病内科の前教授の住田先生がいます。

水戸済生会のリウマチ膠原病内科は、腎臓内科との緊密な協力体制があることが大きな特徴です。重要な臓器障害の一つである腎障害に対して、腎生検や血漿交換などスピーディーに診断・治療を行っています。そしてリウマチ教育施設でもあるので、内科専門医を取得した後でリウマチ学会の専門医まで取得できる施設になっています。

リウマチ膠原病に興味のあるあなたの疑問や質問などお問い合わせは下記の問い合わせフォームをご利用ください。もちろん病院見学も歓迎します!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

専門研修を決める時

新年度になって後輩ができたJ2のあなたは、後輩たちの面倒をみるのに忙しいと思います。電子カルテの使い方やオーダーの仕方、当直でのお作法など、教えることは山のようにあります。こうして考えてみると、1年前の自分もこんな感じで先輩たちに教えてもらいましたし、良く成長したものだと実感すると思います。

同時にJ2になったばかりと言え、3年目からの専門研修をどうするか考える時期にもなりました。J1の時は目の前のことをこなすのに精いっぱいだったかもしれませんが、J2になると少し余裕ができて、いろいろなことが見えてくるのではないでしょうか。

水戸済生会で初期研修を終えた先輩たちも多くなってきましたが、もともと志していた診療科に進む人はもちろん多いのですが、ローテーションをやってみると、今まで関心のなかった診療科の魅力を発見した人もいれば、逆に自分には向いていないと気付いた人もいました。

以前に調べてみたところ、初期研修開始時の希望診療科と3年目で選択した専門診療科が同じだったのは約4割でした。つまり、学生の頃に考えていた診療科はあるけれど、半分以上の人が初期研修中に悩んで悩んで診療科を決めているという感じなのだと思います。

複数の診療科で悩んでいる研修医らに編集長が話すのは、どうして医師になったのか?もともと考えていた診療科をどうして選んだのか?そこを、もう一度考えてみることを勧めています。

実際のところ、自分や家族の病気がきっかけだったり、ブラックジャックなどの漫画やドラマでカッコいいと思った、など人それぞれです。憧れは大事な要素だと思いますし、そういったものがないと長く続けられないと思います。

ただ「○○先生がいるから▲▲科にしようと思います」的なことを言う人には賛成しません。何故かと言うと、○○先生とずっと一緒に仕事できるとは限らないからです。究極的には、いやな上司と仕事しなければいけない環境だったとしても続けたいと思える診療科が理想です。

医師という職業はとてもやりがいがありますが、楽な職業ではありません。労働条件とか給料といった条件で比較することも必要ですが、どの診療科でもそれなりの覚悟は必要です。専門研修プログラムの登録開始までまだ時間がありますので、あなたもじっくり考えてみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

水戸済生会の脳神経内科専門研修2025

今回は水戸済生会の脳神経内科についてです。

2023年秋に脳神経内科の木村先生が常勤医として赴任され、総合内科のメンバーとして一緒に診療にあたっています。木村先生は長いこと救急診療で有名な青森の八戸市民病院で救急専門医を取得され、さらに神経内科専門医や脳神経血管内治療専門医を取得し、自身で血管内治療(脳梗塞に対する血栓回収)を行う先生です。現在も週1回はドクターヘリにも搭乗していますし、2024年春から血管内治療を行う脳神経外科医とともに24時間体制で脳血管内治療に対応できる体制を整えて、わずか1年間で県内有数の血栓回収症例数を行うまでに増加させました。

血管内治療を行った脳梗塞患者は、担当した術者の診療科(つまり脳神経内科もしくは脳神経外科)が入院管理を行っていますが、脳神経内科では当然ながらそれ以外の疾患も担当しています。具体的にはALSやパーキンソン病などの変性疾患、自己免疫性脳炎、視神経脊髄炎、てんかんなど多岐にわたります。また認知症に対する新しい治療薬(レカネマブ)の導入も行っています。ほかにも新しい治療薬や血漿交換や免疫吸着などの症例も明らかに増加しており、茨城県の県央・県北地区でもともと少なかった脳神経内科領域に貢献しています。

内科の他の診療科に関心があるあなたにとっても脳梗塞はコモンな疾患ですから、ある程度対応できるようになる必要があります。また治療可能な脳神経内科領域の疾患も、もしかしたらと気づいて専門医につなげるセンスを養っておく必要があります。そんな時に、水戸済生会の内科研修では良い環境を提供できます。

そしてもし、あなたが脳血管内治療に興味があって、脳外科ではなく内科領域にも関心があるのなら水戸済生会の脳神経内科はフィットするかもしれません。ぜひ、下記フォームからご連絡いただき、病院見学にお越しください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

専門医の役割は何なのか?

クリニックから80歳の狭心症患者が紹介されてきました。ADLは自立していますが、腎硬化症のためCr3.5㎎/dlと腎機能の低下があります。この1か月で労作時の胸痛が増悪傾向です。すでにクリニックでアスピリンと硝酸薬が処方されていますが、症状は改善なく悪化傾向。心電図ではST上昇はないけど、労作でST低下を認めます。

腎機能に問題なければ、増悪傾向にある不安定狭心症として早期に心臓カテーテル検査やPCIをやりたいところです(ガイドライン的にもOKです)。

ところがよく話を聞くと、あなたのところに紹介される前に別の病院を受診していて、その病院の循環器内科専門医に「心カテをやらないといけないけど、腎機能が悪いのでうちでは対応できない」と言われたそうです。

これってどうでしょう?

(循環器専門医の役割は何かという質問に置き換えて、あなたなりに考えてみてください)

↓

↓

高齢の患者さんでは、併存疾患があるのが当たり前と言えます。腎機能が悪くて心カテがためらわれる患者さんは編集長の外来にもたくさんいます。編集長なら、カテができないなら、抗血小板療法を強化する、β遮断薬を限界まで増やす、エビデンスとしては高くないけどニコランジルなどの抗狭心症薬を追加する、、、など内服薬をモリモリにして何とか症状を抑えこむことを試みます。あくまで編集長の印象ですが、5~6割は心カテなしで何とかコントロールできるように思います。

ガイドラインに沿った診療をするのは、専門医でなくともできることですが、ガイドラインに沿った患者さんばかりではないのが実臨床です。「心カテができないから、うちでは対応できません」ではなくて、心カテができない患者さんを何とかするのが専門医の役割ではないかと思うのです。

多くの問題を抱えている患者について、様々な制約の中で最適解を考えて出して実行していくのが専門医の役割の一つではないでしょうか?そして、あなたにもそんな専門医になってもらいたいと考えています。

水戸済生会の内科専門研修では、地域の基幹病院としていろいろな背景をもった患者さんの診療を行います。患者さんにとっての最適解を考えていく場をこれからも提供していきます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

総合内科の専門研修2025

今回は総合内科での専門研修について紹介します。

水戸済生会は大学とは異なって地方の市中病院ですので、全ての内科診療がそろっている訳ではありません。このブログでも紹介してきたように消化器内科、循環器内科、腎臓内科は以前から症例数もスタッフも多く、県央地域での地域完結できる医療を目指して今日も頑張っていますが、呼吸器内科、血液内科、神経内科などは常勤の専門医がいなかったため、内科専門プログラムでは近隣施設で研修していました。

しかし、専門医がいないからと言って診療しないわけにはいきません。例えば肺炎胸膜炎、尿路感染などの感染症、糖尿病性ケトアシドーシスや甲状腺クリーゼなどの代謝疾患は総合内科で担当してきました。

そんな水戸済生会に、2023年秋から脳神経内科とリウマチ膠原病内科医、2024年春から血液内科の常勤医が赴任し、これらの診療科の入院患者も総合内科で担当するようになっています。

実際のところ、扱う疾患が非常に幅広くなったのはもちろんですが、膠原病と血液疾患、そして自己免疫性脳炎など脳神経内科疾患はオーバーラップする部分もあるため、同じような薬剤を使用することも多くあります。このため専攻医にとってだけでなく、指導医同士でもいろいろな相談ができる貴重な場になっています。

総合内科とか総合診療科を標榜する病院はいろいろありますが、上述のように複数の領域の専門医が集まっている総合内科というのはあまりないようです。あなたが内科の中でも診療科をどうするか迷っているなら、水戸済生会の総合内科は間違いなく良い環境になるはずです!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

水戸済生会総合病院の専門研修2025

今回は当院の専門研修の概要について紹介します。

当院は472床の総合病院で、救命救急センター(3次救急)を有しており、ドクターカーやドクターヘリの基地病院でもあります。また、茨城県立こども病院と隣接しているため、茨城県の県央・県北地区の総合周産期母子医療センターとしてハイリスク分娩などを一手に引き受けています。

専門研修は内科で基幹型プログラムを有していますが、それ以外の診療科は、筑波大学をはじめとした専門研修プログラムの協力施設として、専攻医を受け入れています。

初期研修医の定員は10名で、おかげさまで5年連続でフルマッチが続いています。この当院の初期研修医の中から、ほぼ毎年のように1~2名が当院の内科専門研修プログラムに進んでくれています。

さらにこの数年は、他施設で初期研修後に当院の内科専門研修プログラムを選択してくれる人も増えてきて、非常に活気づいています。

内科以外の診療科では、お隣の県立こども病院での小児科専門プログラム、筑波大学の産婦人科や外科系、内科系診療科が多く、そのほかに県外の施設に進む人も数名います。

ちなみに筑波大学の産婦人科や消化器外科に進んだ人は、当院での初期研修後にそのまま半年~1年間程度当院に在籍して、経験症例数を稼いでから大学に行くケースが多いようです。

内科専門プログラムについては、もともと消化器内科、循環器内科、腎臓内科が充実していましたが、2023年秋から脳神経内科、リウマチ膠原病内科医の指導医も赴任し、2024年春から血液内科の常勤医も赴任しました。呼吸器内科の指導医が不在なことが弱点ですが、診療科が充実したことで経験症例が幅広くなり、JOSLERの症例確保に困ることはなくなりました。

今後、水戸済生会の内科専門プログラムについて詳しく紹介していきます!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!