専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

【循環器】大腿穿刺部トラブル その12(ガイドワイヤーの特徴)

穿刺部のトラブルを減らすには、使っている道具の特徴を理解しておくことも重要です。

穿刺の際に使われるシースキットにはガイドワイヤーが付属していますが、このガイドワイヤーには大きく2種類あります。

一つは、コアワイヤーにプラスティックをカバーしたタイプで、ラジフォーカス®が代表的なものです。

もう一つが、ステンレスコアに細いワイヤを巻きつけてあるスプリングワイヤー

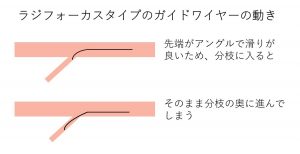

ラジフォーカスタイプは滑りが良く、屈曲や蛇行が強くても挿入できますが、どこでも進んでしまうので、分枝に先端が迷入してしまう危険性があります。透視のない状況で、挿入時の手ごたえだけでは、どこに進んでいるのか全く判断できません。それだけと血管損傷のリスクが高くなります。

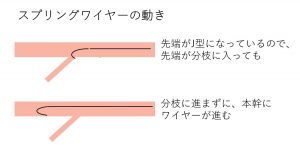

一方で、スプリングワイヤーは滑りはそれほどでもなく、高度に屈曲していると通過困難なこともあります。しかし、多くの製品が先端形状がJ型になっていることもあり、分枝に迷入しにくいワイヤーです。挿入時のワイヤーの抵抗がなくスムーズに挿入できれば、分枝損傷の危険は小さいと判断できます。逆に何らかの抵抗を感じるのであれば、それ以上挿入の手技をやめて、透視などで確認しないと、トラブル必発と言えます。

前回の記事で触れましたが、どうしても透視なしで大腿動脈穿刺をしなくてはいけない時には、編集長だったらシースに付属のワイヤーがどちらのタイプかを確認し、あえてスプリングワイヤーを用いてやります。特にERの現場で重症患者に鼠経部から動脈や静脈にシースを入れることがありますが、穿刺部のトラブルを起こして、かえってヤバいことにならないように慎重にすべきです。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆専門研修向け Web版・個別病院説明会を開催しています!

直接研修医からホントのところを聞いてみませんか?

6月1日~6月30日まで開催します!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!