専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

CVIT2023で発表してきました♪

PCIやEVTなどの循環器領域の学会にCVIT(心血管インターベンション治療学会)と言うものがありますが、今年の学術集会(いわゆる総会)は福岡で開催されました。

水戸済生会からは編集長と本田先生、さらにメディカルスタッフ向けのセッションでは、診療看護師の青柳先生も招聘されていましたので、あわせて3名が発表してきました。

ペイペイドームのスタンドが発表会場

暑い福岡でしたが、会場のペイペイドームとヒルトンシーホークにはかなりの参加者がいて、

対面での議論が盛り上がっていました。

本田先生は当院で経験したKounis症候群の症例を発表しましたが、座長やコメンテーターの先生らも経験したことがなかったようなので、教育的な議論で勉強になりました。お疲れ様でした。

発表後の一コマ

応援に来てくれた清瀬先生と

ちなみにKounis症候群については次の機会に紹介します。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆マイナビでお会いしましょう!

マイナビレジデントフェスティバル 内科専門領域 エリア関東に当院も登壇します!

病院説明会の前に開催されるキャリアガイダンスには当院の専攻医が登壇して、専門研修病探しについてアドバイスしてくれますので、併せてご参加下さい。

開催は 8月8日 17:30~

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

大動脈弁狭窄症(介入のタイミング)

前回はSAVRとTAVIのそれぞれの特徴を紹介しましたが、どちらの治療を選択するとしても、あとはどのタイミングで外科的な治療介入を行うかが問題となります。

今回はガイドラインでの推奨度を確認してみましょう。

【AS に対する手術適応の推奨度】

ClassⅠ

・有症候性重症AS 患者に対する手術介入

・無症候性重症AS を有し,心機能低下(LVEF < 50%)を認める患者に対する手術介入

・無症候性重症AS を有し,他の開心術を施行する患者に対するSAVR

・無症候性重症AS を有し,運動負荷試験で症状を呈する患者に対する手術介入

ClassⅡa

・無症候性重症AS を有し,運動負荷試験で有意な血圧低下を呈する患者に対する手術介入

・無症候性の超重症ASを有し,低手術リスク* の患者に対する手術介入

・無症候性重症AS を有し,AS による著明な肺高血圧(収縮期血圧60 mmHg 以上)を認め,低手術リスク* の患者に対する手術介入

・無症候性中等症AS を有し,他の開心術を施行する患者に対するSAVR

ClassⅡb

・無症候性重症AS を有し,急速に進行(Vmax 年0.3 m/ 秒以上増加)する低手術リスク* の患者に対する手術介入

(* ここでの「低手術リスク」とは,解剖学的/患者背景をふまえて,その手技(SAVR・TAVI含む)が低リスクであることを意味する)

このように有症状であれば手術を勧めるのは問題ないのですが、無症状だけど重症もしくは超重症のASを見つけた時に手術をどうするかが昔から議論されてきましたが、いまだに結論が出ないところです。

そもそもASは高齢者に多く、高齢であるがゆえに症状の判断が難しく,また有症状の定義が不明確という問題があります。

また、当然ながら無症候患者に手術を勧めるためには,突然死や不可逆的左室心筋障害の回避など,早期手術により得られる利益が,手術リスクや人工弁に関連する合併症など,早期手術により被る不利益を上回らなければならない訳です。

もちろんガイドラインで推奨されているように、EFの低下や運動負荷で症状や血圧低下を来す場合、超重症ASの場合などは明らかに予後が悪くなるので、我々としては手術を強くお勧めしたいところですが、高齢者ほど患者やその家族らとよくよく話し合って決めていく必要があります。

なお、経過観察をする場合は、通常は重症ASであれば6ヵ月から1年毎,中等症ASであれば1年から2年毎,軽症ASであれば3年から5年毎のフォローアップを推奨するとされています。

参考:弁膜症治療のガイドライン2020年改訂版

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

大動脈弁狭窄症(SAVRとTAVI)

前回まででASの重症度評価を紹介してきました。今回から治療に関してです。

今さらですが、ASは内科的治療では限界があり、外科的治療介入が必要な病気ですが、どのタイミングで、どの外科的治療を選択すべきかは症例ごとに非常に悩むところです。

外科的治療には、ご存じの通り外科的大動脈弁置換術(SVAR)と経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)があり、その特徴はおさえておきましょう。

SAVRの周術期死亡率は全体で3.0%(SAVR単独2.4%、SAVR+CABG5.4%)、特に80歳以上では5.2%(SAVR単独4.6%、SAVR+CABG7.1%)となっています。長期成績についてもTAVIと同様のウシ心膜を用いた生体弁を70歳以上に植え込んだ場合、人工弁関連死回避率は15年で91~100%,20年で70%となっています。

一方でTAVIの30日死亡率は2%以下となっていますが、弁の耐久性は10年以下ならSAVRと遜色ないものの、10年以上の成績が出ていないこと、TAVIを植え込むことで房室ブロックを来してペースメーカー植え込みが必要になることがあるのが弱点です。

ガイドラインでもどの治療を選択するのかなど、治療方針を決める際には患者の希望も十分考慮しつつ、ハートチームで以下の点を協議して決めるように推奨しています。

①患者背景に関する因子

【SAVRを考慮する因子】

・若年

・IEの疑い

・開胸手術が必要な他の疾患が存在する

CABGが必要な重症冠動脈疾患

外科的に治療可能な重症の器質的僧帽弁疾患

重症TR

手術が必要な上行大動脈瘤

心筋切除術が必要な中隔肥大

【TAVIを考慮する因子】

・高齢

・フレイル

・全身状態不良

・開胸手術が困難な心臓以外の疾患・病態が存在する

肝硬変

呼吸器疾患

閉塞性肺障害(おおむね1秒量<1L)

間質性肺炎(急性増悪の可能性)

出血傾向

②SAVR,TAVIの手技に関する因子

【SAVRを考慮する因子】

・TAVIのアクセスが不良

アクセス血管の高度石灰化,蛇行,狭窄,閉塞

・TAVI時の冠動脈閉塞リスクが高い

冠動脈起始部が低位・弁尖が長い・バルサルバ洞が小さいなど

・TAVI時の弁輪破裂リスクが高い

左室流出路の高度石灰化があるなど

・弁の形態,サイズがTAVIに適さない

・左室内に血栓がある

【TAVIを考慮する因子】

・TF-TAVIに適した血管アクセス

・術野への外科的アプローチが困難

胸部への放射線治療の既往 (縦隔内組織の癒着)

開心術の既往

胸骨下に開存するバイパスグラフトの存在

著しい胸郭変形や側弯

・大動脈遮断が困難 (石灰化上行大動脈)

・PPM(prosthesis-patient mismatch:人工弁患者不適合)が避けられないような狭小弁輪

参考:弁膜症治療のガイドライン2020年改訂版

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

【院内開催報告】アブレーションシンポジウム

水戸済生会の循環器内科では、「地域で完結できる循環器診療」を合言葉に循環器領域の幅広い診療を行っています。近年は不整脈に対するアブレーション治療が大幅に増加して、年間340~350件とPCIの年間250~300件よりも症例数がずっと多くなっています。

当院メインオペレーターの長谷川先生(右)

以前からアブレーションを行っていましたが、これだけ増えたのは元筑波大学循環器内科教授でアブレーション治療のレジェンドである青沼和隆先生が当院の最高技術顧問に就任したことが契機となっています。

そんな青沼先生が中心となって、6月に院外の先生方7名ほどをお招きしてアブレーションシンポジウムを開催しました。

テーマは「PSVTに対するアブレーション」で、従来の解剖学的に焼灼部位を決める方法ではなく、マッピングシステムをもとに焼灼部位を決めるという戦略でディスカッションしました。準備した4症例とも非常にうまく、短時間で治療を終えることができ、参加した先生方は非常に手ごたえを感じたそうです。

市中病院で充実したアブレーション環境がそろっている水戸済生会の循環器内科では、あなたの見学を歓迎します。ぜひ下記フォームに、必要事項に加えて「アブレーションの見学希望」を入力してお問い合わせてください。

(編集長)

青沼先生(右から3番目)を中心に

アブレーション中のディスカッション

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

朴澤先生のEVTワークショップ

当院の循環器内科では、虚血に対するPCIや不整脈に対するアブレーション治療はもちろん、大動脈弁狭窄症に対するTAVIや僧帽弁閉鎖不全に対するMitraclipなど、幅広く診療を行っています。

その中でも末梢動脈疾患(PAD)に対するカテーテル治療(EVT)は、県内有数の症例数を施行しています。PADはようやく疾患の認知度が高くなって来ましたが、下肢切断に至ることもある重篤な疾患です。特に透析患者さんは下肢切断に至ることが多く、EVT以外にも血管外科や形成外科、リハビリなど、多診療科・多職種での取り組みが必要です。

しかし、下肢切断の回避にEVTによる血行再建が重要なことは間違いなく、当院では循環器内科でレベルアップに積極的に取り組んでいます。

先日は、国内で下肢EVTのトップオペレーターの一人である、新東京病院の朴澤先生にお越しいただき、EVTを指導していただきました。その中には我々がEVTをやってガイドワイヤーは通過したけど、バルーンがどうしても通過できず断念した症例も含まれていたのですが、朴澤先生の粘りとテクニックで見事成功していました。

やはり上手な先生と一緒にEVTに入り、デバイスの選択や術中の判断など、そばで見ていないと分からないところを学べるのがワークショップの良いところです。水戸済生会の循環器内科ではEVTに限らず、院外の指導医を招聘しながら、診療のレベルアップに取り組んでいます。

(編集長)

あごマスクが気になるEVT中の朴澤先生

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

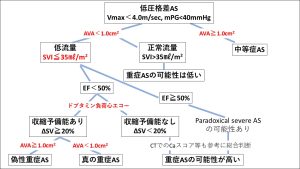

大動脈弁狭窄症 (Low Flow, Low Gradient AS)

今回は低流量低圧格差(low flow, low gradient)のASについてです。

ASの重症度を評価する時に、AVA<1.0㎠で、Vmax≧4.0m/secないしmPG≧40mmHgであれば、重症ASと診断は容易です。ところが、たとえ重症ASでもVmax<4.0、mPG<40mmHgの圧格差を示さないことがあります。

これは1回拍出量が低下している時に見られるもので、低流量低圧格差大動脈弁狭窄症(low flow, low gradient AS)と呼んでいます。この低圧格差を来す1回拍出量の低下には原因が2つあります。

①EFが低下している

②EFは低下していないが、左室肥大により左室内腔が狭小化することで流量が低下する

①のEFが低下してる場合には、真の重症ASの場合と、もともと中等症ASがあったけど、EFが低下したことで一回拍出量が低下し、大動脈弁が十分に開かなくなりAVAが小さく算出されてしまう場合(偽性重症AS)があります。

この鑑別にはドブタミン負荷心エコーが有用で、ドブタミン負荷後でもAVA<1.0㎠のままで、Vmax≧4.0m/secないしmPG≧40mmHgとなれば真の重症ASということになります。一方でAVA≧1.0㎠となった場合は偽性重症ASという診断になります。

しかしドブタミン負荷でも1回拍出量が増加しない場合は、収縮予備能の低下を意味するので、これ以上の鑑別は困難でCTでのカルシウムスコアなどを参考にした総合判断となります。

②のEFが低下していない場合は、奇異性低流量重症ASと呼ばれます。しかし、この奇異性低流量重症ASと診断するにはSViとAVAの計測に誤差要因がないかしっかり確認する必要があります。それは、左心室が小さい場合には左室流出路径が小さく、SViが低く、AVAが小さく算出される可能性があるためです。

参考:弁膜症治療のガイドライン2020年改訂版

(編集長)

ガイドラインから一部改変

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会の内科専門研修プログラム説明会を開催します

日 時:2022年6月26日(月)18時開始(40分程度の予定です)

場 所:本館3階 第一会議室

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

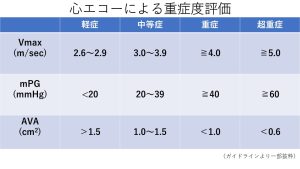

大動脈弁狭窄症(重症度分類)

今回はASの重症度分類についてです。

まず、ASに基づくと考えられる自覚症状を有するか否かで、症候性と無症候性に分類されますが、症候性の場合は無症候性以上に予後不良であることが分かっています。つまり重症度がより高いと判断する必要があります。

そして通常では、ASの重症度評価は心エコーで行います。その際の指標は、大動脈弁口面積(AVA)と大動脈弁最大血流速度(Vmax)、大動脈弁平均圧格差(mPG)の3つを覚えればOKです。

まずAVAから。覚えておくべき数字は「1㎠」と「0.6㎠」です。正常のAVAは3~4㎠ですが、≧1㎠なら軽症もしくは中等症、<1㎠なら重症となります。さらに<0.6㎠を超重症と呼んでいます。なお、AVAを体表面積(BSA)で補正した値(AVAI)が<0.6㎠/㎡も重症と定義されますが。無理に覚えておかなくても構いません。

ここでAVAの弱点を押さえおく必要があります。AVAの求め方には。エコーで短軸画面をトレースする「プラニメトリー法」と、「連続の式」と呼ばれる左室流出路血流速から求める方法があります。プラニメトリー法は石灰化のため正確にトレースすることは困難で、わずかにトレースが異なるだけで、値が全然違ってきます。連続の式から求める方法はパルスドプラ法を用いますが、正確な流速の評価にはドプラビームと血流の方向が一致することが大事です。心尖部から計測することが多いものの、他の方向からもしっかり確認する必要があります。

次にVmaxとmPGについて。連続波ドプラ法によって大動脈弁最大血流速度、最大圧較差(maxPG)、mPGを求めます。ただし、計測が簡便なものの大動脈弁圧較差は弁通過血流量に依存するために、血流量低下(前負荷減少や左室サイズ減少および機能低下)により AS は高度であるにもかかわらず圧較差が少なかったり,血流量増加(甲状腺機能亢進・大動脈弁逆流の合併や貧血など)により AS は軽度であるにもかかわらず圧較差が大きかったりします。そこでAVAと合わせて評価する必要があります。

VmaxとmPGでおさえておくべき数字は、Vmaxの「4.0m/sec」と「5.0m/sec」、mPGでは「40mmHg」と「60mmHg」です。重症ASはVmax≧4.0m/secないしmPG≧40mmHg、超重症ASはVmac≧5.0、mPG≧60と定義されます。

ただし、AVA<1.0㎠でもVmax<4.0、mPG<40mmHgの低圧格差を示す低流量低圧格差(low flow, low gradient)のASがあり、ここが混乱してしまうところです。この点については次回に紹介します。

参考:弁膜症治療のガイドライン2020年改訂版

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

大動脈弁狭窄症(病因・頻度・自然歴)

大動脈弁狭窄症(AS)は高齢者に多く、内科的治療には限界があって、最終的にはTAVI(経カテーテル大動脈弁植え込み術)もしくは外科的弁置換(SAVR)が必要な疾患ですが、手術のタイミングが問題になる疾患です。

水戸済生会ではASに対するTAVIを行っていますが、開心術をためらうような高齢の患者さんにとって非常に有効な治療になります。しかし、出来るからと言って何でもTAVIという訳でもありませんし、ASの診断は意外と難しいところがあります。

そこで今回から、当院での経験も織り交ぜながら、ガイドラインをベースにASについてまとめてみようと思います。

【病因・頻度】

ASの病因としては、リウマチ性や加齢に伴う変性性、先天性などがありますが、本邦では加齢に伴う変性性が大部分を占めています。先天性には一尖弁、二尖弁、四尖弁とあり、二尖弁が最多で、一尖弁と四尖弁は稀です。有病率は全人口の0.5~2%で,男女比は3:1と男性に多く、二尖弁のASに遭遇するのは決して稀ではありません。

ASの頻度は70歳未満では1%未満ですが、80歳以上なら7%程度(約15人に1人)と言われています。これは日常診療でASに遭遇する頻度と実感として合致しています。

【病態】

ASの病態は大動脈弁の狭窄に伴う慢性的な左室への圧負荷です。圧負荷の結果として左室肥大の進行,左室線維化の亢進などが生じ、左室機能障害(つまりEFの低下)を生じるという流れです。ASの手術適応を決めるうえでEFは重要ですが、中等症以下のASの時点からEFが低下し始めて、その後急速に50%未満まで低下することを認識しておく必要があります。

大動脈弁自体の経時的な変化は、当初は弁狭窄を伴わない大動脈弁硬化ですが,その後は大動脈弁尖の肥厚、線維化、石灰化が生じ,ASに至ります。この弁の変性を促進させる因子はいろいろ検討されていて、動脈硬化と重なるとも言われますが、それを否定するデータもあって、現状では動脈硬化とは別物と考えられています。

【自然歴】

AS患者の自然歴としては心不全、失神、胸痛などの自覚症状が出現すると平均余命は2~3年というは有名です。他にも有症状となった後の重症AS患者の予後は手術を拒否した患者の平均余命は、狭心痛出現後が45ヵ月、失神後が27ヵ月、心不全後が11ヵ月という報告もあり、有症候性の重症AS患者の予後が不良であることは間違いありません。無症候性の重症ASも同様に予後は不良ですが、突然死のリスクは年1%程度とされ,無症状のままAVRを受けることなく経過をみることができた場合の5年生存率は93%という報告もあるようです。

なお、先天性の場合は、大動脈拡大や大動脈解離を伴いやすいとされていますが、それを否定するデータもあるようです。

参考:弁膜症治療のガイドライン2020年改訂版

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

右室梗塞

STEMIが来た時は、患者さんを急いでカテ室に搬入し、さっさと再潅流を得たいところです。でも、STEMIは刻々と状況が変わりやすく、ERで待っている間にVTやVfを来すことがあります。そんな時は当然除細動ですし、もし心源性ショック、肺水腫となっていれば、先に挿管が必要になります。こう言った命に直結するイベントに適切に対処して、患者さんが元気になるのが循環器医の醍醐味の一つです。今回はSTEMIの中でも、取扱いに注意が必要な右室梗塞についてまとめてみようと思います。

右室梗塞は右冠動脈の心筋梗塞のことではありません。右冠動脈の近位部が閉塞することで、左室の下壁領域が壊死に至るだけでなく、右室の壁運動が障害された結果、右室から肺動脈への拍出が出来なくなり、左室への潅流が減って血圧低下に至るものです。下壁や後壁梗塞の25%~50%に合併するとされています。

STEMIの時に血圧低下に至るのは、通常は左室の収縮が低下して肺うっ血を来すパターン(心原性ショック)が多いのですが、右室梗塞では肺動脈への血流が低下するので、肺うっ血を来さずに、頸静脈の怒張を来します。

と言うことで、もしあなたが下壁の心筋梗塞患者に遭遇した時に、

①血圧が低く

②SatO2が下がっていない(=肺うっ血がない)

この2つがあれば、右室梗塞を疑いましょう。

身体所見としては、頸静脈怒張の有無を短時間で確認し、心電図では下壁梗塞(Ⅱ、Ⅲ、aVF)でのST上昇を確認したら、次にV1のST上昇がないかを確認します。V1のST上昇は右冠動脈近位部の閉塞を示すからです。さらにV4の電極を、胸骨を挟んで反対側に付け替えて(V4Rと言います)心電図を記録し、ST上昇があれば確実です。

さて、混乱しやすいのは治療です。

心筋梗塞ですから、速やかにPCIなど再灌流療法を行うのは言うまでもありませんが、心筋梗塞なら硝酸薬とか、肺うっ血を伴っていれば利尿剤を使いたくなりますよね。しかし右室梗塞では利尿薬や硝酸薬、モルヒネを使用するのはアブナイです。前負荷が低下すると、さらに血圧が下がるからです。逆に生理食塩水などで輸液をどんどん入れる必要があります。そして右室から肺動脈への拍出を増加させる目的でカテコラミン(ドパミン、ドブタミン)を使用します。(閉塞性ショックの対応)

初期対応を間違えずに行えば、PCI後には比較的速やかに血圧が落ち着くことがほとんどですが、遷延する時はIABPやECMOの使用を考えます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

心室中隔穿孔

80歳台の女性が呼吸困難感を主訴に救急搬送されてきました。数日前から症状が悪化してきたとのこと。胸部レントゲンでは両側にうっ血と胸水を認めました。心電図では前胸部誘導で異常Q波とST上昇がありましたが、採血検査ではトロポニンが上昇しているものの、CKとCK-MBは正常範囲でした。心エコーも前壁~中隔のAkinesisがあり、心嚢液はありませんでした。

発症時期は分かりませんが、数日から1~2週間前発症のSTEMIに伴う心不全と判断し、血行再建は急がずに、まずは心不全のコントロールを付ける方針とし、NPPVとフロセミドの静注を開始。利尿も順調に得られて安心していたのですが、翌日の胸部レントゲンでは思いのほか改善していませんでした。いや、レントゲンだけ見ると、むしろ悪化していました。

さて、何が起きたのでしょうか?

↓

↓

↓

編集長は心音を聴取する時は、心尖拍動の触知をするのをほぼルーチンにしているのですが、この時は心尖部から胸骨寄りでThrillを触れました。また汎収縮雑音も聴取しました。心エコーを改めてやってみると、こんな画像が得られました。

そう、STEMIの重篤な機械的合併症の一つである心室中隔穿孔(VSP:Ventricular septum perforation)でした。入院時にはThrillは無かったので、おそらく入院後にVSPを発症したのだと推察しました。(画像は心尖部からの四腔像)

VSPをまとめておくと・・・、

STEMIでもNon-STEMIでもVSPは発症しますが、再潅流療法が行われるようになってからは頻度は非常に少なく、STEMI患者で0.21%、Non-STEMI患者では0.04%とされています。しかし発症して手術をしなければ、2か月以内の死亡率が90%と報告されています。

一方で手術をしたとしても、死亡率は50%を超えていて、ショックを呈する患者では手術死亡が81~100%という報告もあります。最近では経皮的に閉鎖デバイスを用いたメタ解析がありますが、それでも死亡率は32%と高率であることには変わりありません。

発症のタイミングは24時間~2週間と言われていて、前壁梗塞でも下壁梗塞でも起こり得ます。症状は軽い息切れの悪化からショックまで非常に幅広いようです。治療は前述の通り外科的修復もしくは経皮的閉鎖デバイスですが、手術時期については一定の見解はないものの、梗塞領域が線維化する数週間後に施行した方が良いとの意見が多いようです。

冒頭の症例は、高齢で認知症もあったことなどからご家族と何度も相談した結果、手術は行いませんでした。あなたも心不全を合併したSTEMI患者で予想と違う経過の時は、頻度は低いもののこのような合併症が無いか考えてみてください。

(参考文献:JACC CardiovascInterv 2019; 12:1825、 EuroIntervention 2016;12:94)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!