専門研修ブログ

- トップ

- 専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

専攻医のための仕事の進め方

専攻医のあなたは、JOSLERの入力をやっていますか?29編の病歴要約も、早くも院内の一次査読の提出が済んだ専攻医もいますが、やはり日ごろからコツコツとJOSLERの入力をしていくのが一番の近道のようです。

でも、そうは言っても院内の仕事もあるし、当直もあるし、学会発表の準備もあります。そして、そんな時に限って、重症患者さんを担当することになったりして、ついついJOSLERが後回しになるのは良く分かります。

でも、JOSLERを含めてどの仕事から先に片付けるべきか? 生産性を上げるにはどうしたらいいか? あなたは意識したことがあるでしょうか?

仕事の進め方をどう考えるのかはすごく大事なことで、当院の医学生・初期研修向けのブログでも過去にたびたび取り上げてきました。編集長自身も分かってはいるけど、実際にはできていないので、ときどき考える時間を作るようにしています。

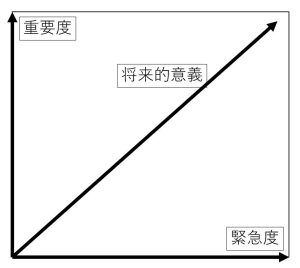

元ネタは「7つの習慣」という本の中の「時間管理のマトリックス」というものです。さらに少し前に読んだ本に、このマトリックスを発展させた考え方が書いてあり、なるほどと思ったのでシェアしたいと思います。専攻医のあなたにも必ず役立つはずです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

まずは、7つの習慣の中にある「時間管理のマトリックス」について説明します。

やらなければいけない仕事を、下の図のように4つのカテゴリーに分けた時、あなたは最初にどのカテゴリーの仕事に取り組みますか?

最初はⅠのカテゴリーを選びますよね。これには異論はないと思います。

では2番目に取り組む仕事は何でしょう?

↓

↓

たいていの人はⅢのカテゴリーと答えます。

でも、具体的な仕事を想像してみてください。専攻医の仕事でⅢのカテゴリーに入るのは・・・、例えば退院直前になって退院指示とか診断書を書いてくれと看護師さんに言われるとか、夕方になって翌日の点滴の指示を出してくれと看護師さんから電話がかかってくるとか・・。よく考えると、前もって処理できそうなものがほとんどです。

では、カテゴリーⅡに入る具体的な仕事は・・・、例えば学会の発表とか抄読会の当番、JOSLERの入力や専門医試験に向けてのお勉強が相当すると思います。ところが、学会発表の準備が前日まで終わっていないとか、明日の抄読会の準備が出来ていない、と言っても許してもらえませんよね。JOSLER入力も終わらなけれ専門医試験を受験できません。

つまり、油断していると緊急度も重要度も高いⅠのカテゴリーに移ってしまいます。当たり前ですが、学会や抄読会、JOSLER入力をちゃんとしていれば、カテゴリーⅡからⅠの事案にならずに済むわけです。仕事を進めるコツは、カテゴリーⅡの仕事を上手く処理して、カテゴリーⅠの事案にならないようにしておくことなのです。

さらに、カテゴリーⅢの仕事を大きくしないように、効率よく片付けることです。Ⅱを大きくして、Ⅲを小さくするように優先順位を決めて取り組んでいくのが理想的です。

ところが、カテゴリーⅡの仕事は大事なことは分かっているけど、どうしても取り掛かりにくいという特徴があります。JOSLER入力や学会発表の準備をやらなくてはいけないのは分かっているけど、いざとなると後回し・・・。

こんな時に「時間投資思考(ロリー・バーデン著)」という本には、重要度(Important)と緊急度(Emergent)に加えて、「将来的意義(原著ではSignificant)」という3つ目の軸を加えて考えると良いことが書かれています。

将来的意義(Significant)のイメージ

例えばあなたのキャリア形成を考えてみるとイイと思います。将来、どの診療科に進むか?専門医資格などを、いつ取得するのか?といったキャリア形成から見た場合に重要なことがカテゴリーⅡに相当します。専門医資格取得にはJOSLER、学会発表が条件となっていることが多いですから、学会発表ととらえるより、その先の専門医資格のための準備ととらえると、少しやる気がでませんか?。

「今」重要なのは何か?だけでなく、「後」に重要な効果を生むものは何か?ということまで考えて判断を下すと、カテゴリーⅠに行かないように、カテゴリーⅡの仕事に取り組めるようになるという話でした。これであなたもちょっと意識を変えて仕事に取り組めるのではないでしょうか。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

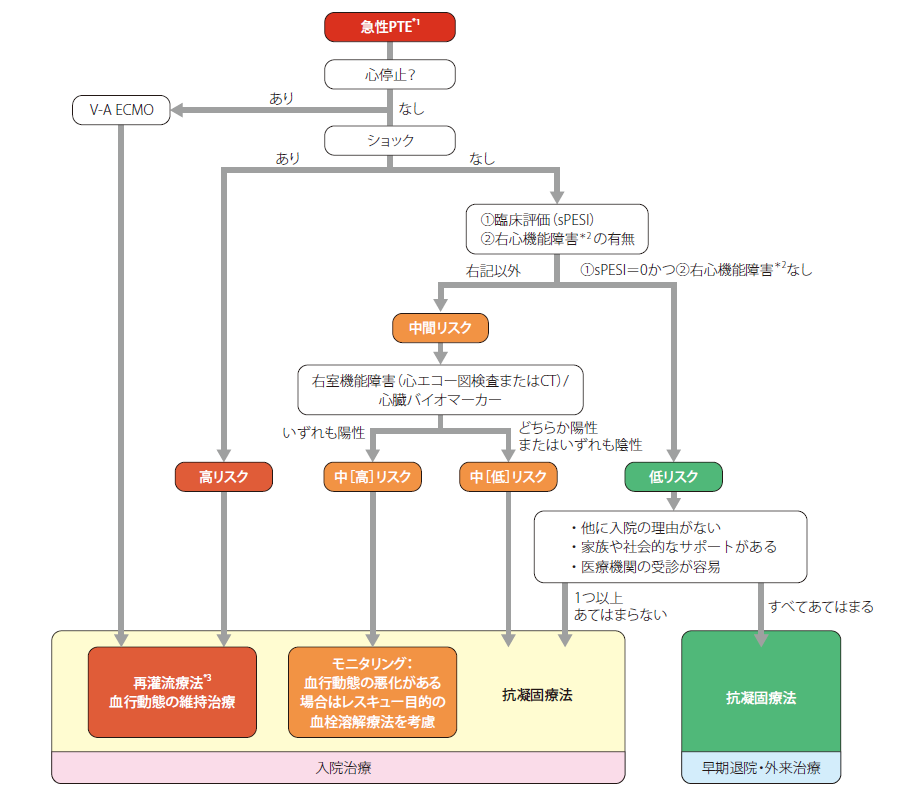

PTEにはPESIスコア

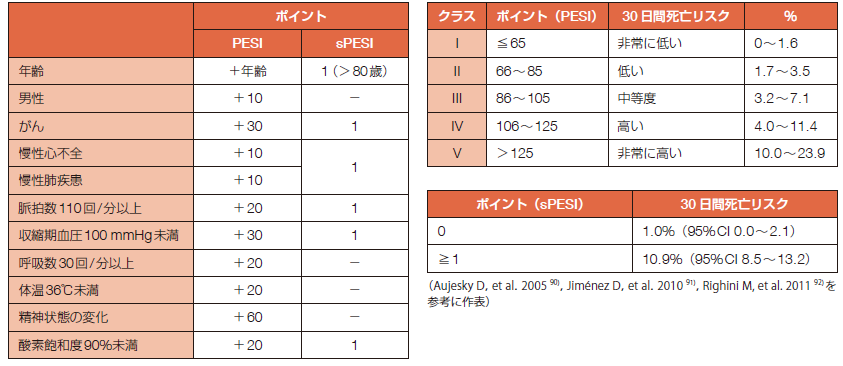

前回の記事では、PTE患者のうち外来加療が可能かを判断するのにPESI/sPESIスコアが用いられることを紹介しました。そこで今回は、これらのスコアについて紹介します。

PESIスコアとは、2005年に発表されたPulmonary Embolism Severity Index( 肺塞栓症重症度指数)のことで、「ペシスコア」と呼んでいます。sPESIスコアはsimplified PESIのことで2019年に発表されたPESIスコアの簡易版です。いろいろなスコアの中でも、PESI/sPESIは本邦のガイドラインだけでなく、国際的なガイドラインにも記載されていて、広く普及しています。

特にsPESIは一般的な患者背景とバイタルサインの6項目のみなので、速やかにベッドサイドで判定できるメリットがあります。さらに日本人でもリスク評価を適切に行えることが検証されています。重症患者の選定だけでなく、前回の記事で紹介したように外来治療を考慮する軽症患者の選別に用いられることも多くなっています。

<PESI/sPESIスコア>

さらに近年では下図のようにPESI/sPESIに加えて血行動態、画像所見およびバイオマーカーを組み合わせて、重症例から軽症例をより詳細に4群に分類する方法が専門診療科を中心に広く普及しています。

<血行動態,画像所見,バイオマーカーおよびPESI/sPESIスコアによる急性PTEの重症度分類>

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

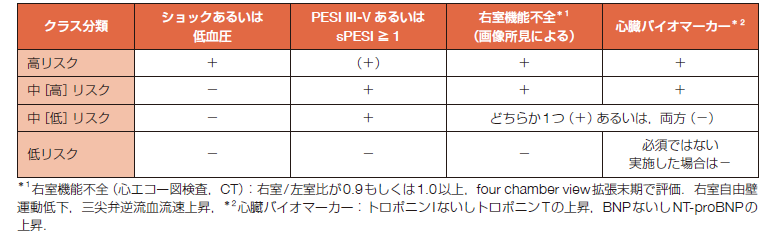

PTEの治療は外来でOKか?

この春に行われたVTEガイドライン改定では、DOAC導入後の治療の変化について多く触れられています。その中でも肺血栓塞栓症(PTE)の治療に関して、DOACを用いて外来での治療が記載されているので紹介します。

PTEの死亡率は、診断されず未治療の症例では約30%と高いのですが、適切な治療を実施すれば2~8%まで低下します。そして致死的PTEの75%は発症から1時間以内に、残りの25%は発症48時間以内に死亡するとされているので、迅速な治療開始が重要です。

そして急性PTEの治療ターゲットは、①肺血管床の減少により惹起される右心不全および呼吸不全に対する急性期の治療と、②血栓源であるDVTからの再発性PTEの予防の2つがあります。①については治療の基本はもちろん抗凝固療法ですが、VA-ECMOや血栓溶解療法などが該当します。②は抗凝固療法ですが、場合によりIVCフィルターも使用されます。

<急性PTEの重症度別治療戦略>

さて、PTEの外来治療に関してですが、従来は急性PTEの治療は入院での慎重な管理が基本でした。しかしDOACが広く使用できるようになった影響もあり、早期退院に加えて外来治療が可能となっています。

ここで重要になるのが、外来治療が可能な患者を選択するための急性期の予後リスクスコアです。外来治療に適切な患者の選択を主眼として開発されHestiaスコアは,患者背景に加えて外来治療に適する社環境の有無を項目として取り入れており,これまでに複数の研究でその有用性が報告されているそうです。

しかし、PESI/sPESIスコアもこの目的で用いられているようです(注:PESI/sPESIスコアは次回の記事で紹介します)。PESI/sPESIスコアはもともと急性期の30日死亡を層別化するためのリスクスコアとして開発されたものですが、PESIにより適切に選された低リスク患者は外来治療が可能であり、sPESIスコアについては日本人で行われた急性期予後に関する検証結果では、スコアが0の患者における30日の死亡率は0.5%であり,スコア1以上の患者と比較して有意低かったと報告されています。

残存DVTの評価などPTE再発時のリスクなどに十分注意する必要性や、がん患者に偶発的に軽症のPTEが見つかった場合の扱いなど、患者選択に関しては議論の余地がまだまだありますが、併存疾患を含めた患者背景に問題がなく、急性PTEの重症度の詳細な判定に低リスクと判断され、加えて外来治療に適した社会背景有する患者では、DOACを用いた外来治療も妥当な選択肢としています。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

病院見学のススメ・・・専門研修先を決めるとき

大学の医局などから専門研修プログラムの説明会開催の案内も届く時期になりました。

J2のあなたは来年度からの専門研修プログラムをどうするか、どこに、いつ見学に行くべきかをそろそろ考えていると思います。もしかしたら、まだどの診療科にするか決めかねているかもしれませんが、初期研修先を決める時よりも、専門研修先を決めることの方が重要かもしれません。

専門医機構が次年度の専攻医登録を開始するのは例年11月からですが、まだ時間があると思わないで、少しずつでも情報収集を始めるのが良いと思います。

当院のJ2らも、すでに病院見学に行った人もいますし、これからという人もいます。そこで、当院に限った話ではなく、専門研修プログラムを決めるときのポイントを確認しておきましょう。

①各施設のプログラムに目を通しましょう。

各領域の基幹学会が専門研修プログラムを取りまとめてWebで見れるようにしています。どれも「研修の理念」とかで始まるので、ぱっと見で読みにくい印象ですが、待遇などのところは毎年見直しが入っているので、チェックしておくのが良いです。また基本的に1つの施設だけで研修する訳ではないので、ローテーション可能な施設もここから知ることができます。参考までに、内科学会のサイトのリンクを貼っておきます。

②気になる病院には、可能な限り病院見学に行くべきです。

レジナビのように専門研修プログラムを紹介するイベントも増えてきました。でも、なかなか参加できるわけではありませんので、情報収集はまだまだ口コミや先輩のツテというのが多いようです。だとすればなおさら、気になる病院や候補の病院には可能な限り病院見学に行ってください。

さらに大学の医局も各種イベントに力を入れるところが増えています。医局の先生達や研究内容などを知れるだけでなく、外勤先や大学院に行くタイミングなどは医局によってもだいぶ違うようですから、詳しく聞き出しておくべきです。

③病院見学に行った際のポイントは・・・、

指導医クラス(大学の医局なら医局長)の話は、半分程度に聞いておけばOKです。なぜかと言えば、基本的にイイことしか言わないからです。何とか先輩になる専攻医から直接話を聞きましょう。病院見学の際にはコンタクトをとれなくとも、指導医に紹介してもらうなどして、後日でも実際に働いている専攻医とコンタクトをとる努力をしてください。そしてあなたの知りたいことを質問してみましょう。待遇や他施設のローテーション状況など、プログラムに書かれていない情報を得ることができます。また内科であればJ-OSLERの進み具合やサポートなども聞いておくと役に立つと思います。

そしてカテ室や内視鏡室、エコー室など、実際に案内してもらい、専攻医たちの元気の良さや看護師さんや技師さんたちの雰囲気にも注目してみると良いと思います。

④できるだけ複数回行きましょう。

専攻医を採用する時に、首都圏以外では定員越えで選抜する施設は少ないと思いますが、気になっている病院には複数回行くことをおススメします。別に見学という形をとらなくとも、その施設で研究会や講演会などがあれば、それを理由に行ってみるのもOKです。なぜかと言えば、先輩となる専攻医と話すチャンスが増えて、あなたのイメージしている専門研修とのギャップを少なくできるはずです。さらにあなたの存在が相手の記憶にも残りやすくなります。

⑤水戸済生会に見学に来ていただいた時は

・希望診療科の専攻医について、できるだけ内視鏡やカテなどに一緒に入ってもらうようしています。

・昼食時に専攻医や指導医と話をする時間が確保しています。ここで、聞きたいことを全部聞くことができるはずです。

・あなたと同じJ2の研修医とも情報交換できるようにしています。

忙しい仕事の合間に見学に行くのは大変ですが、悔いのないように情報収集をしてください。

水戸済生会では専門研修プログラムのための病院見学を随時受け付けていますので、下のリンクからお申し込みください!

↓

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

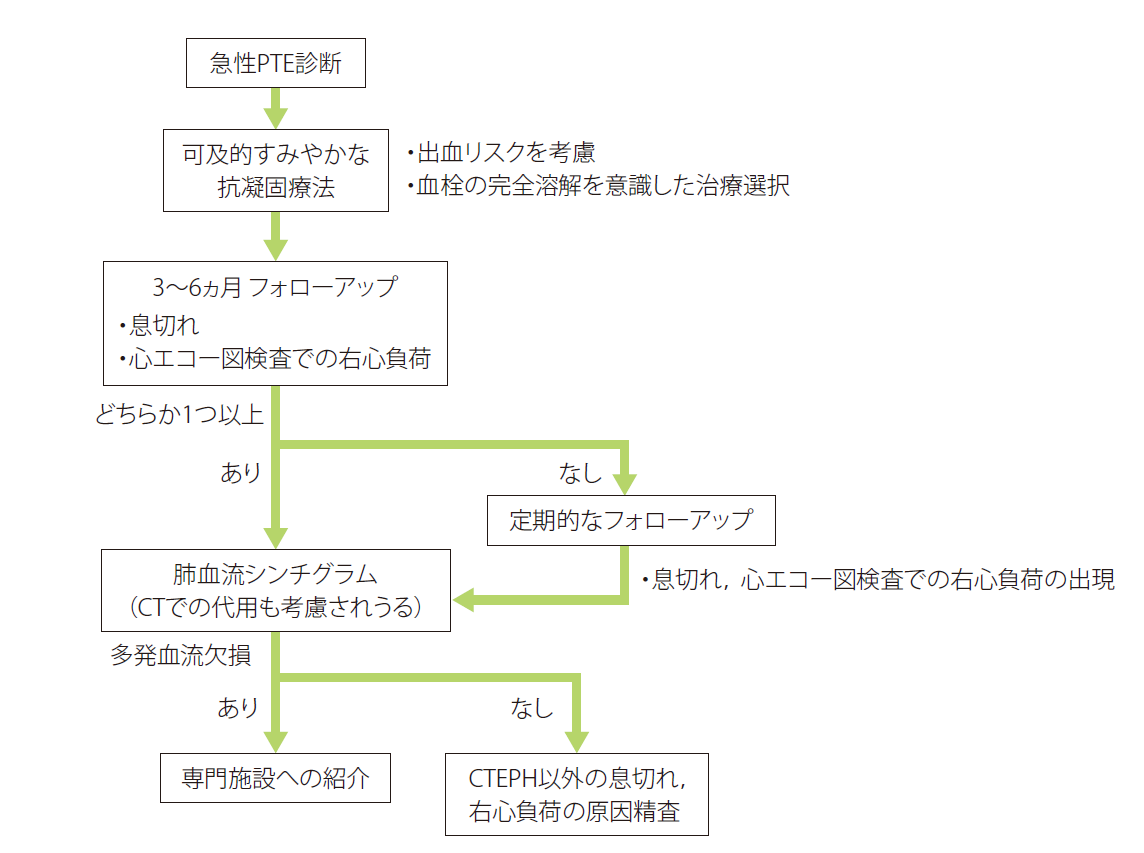

慢性血栓塞栓性肺疾患(CTEPD)

この春に行われたVTEガイドライン改定でのポイントの一つは、VTE後に慢性疾患に移行することを明示したところだと思います。その内容として、血栓後症候群(PTS)と慢性血栓塞栓性肺疾患(CTEPD)が取り上げられています。前回はPTSについて紹介しましたので、今回はCTEPDについて取り上げます。

急性PTE後に労作時呼吸苦、運動耐容能やQOLの低下を来し、post PE syndromeともよばれる患者さんがいましたが、これらの患者さんのうち肺動脈内の残存器質化血栓に起因する症状をもつ患者を慢性血栓塞栓性肺疾患(CTEPD)と呼ぶこととしています。

これは本邦ではBPA(バルーン肺動脈形成術)を開発してきた経緯もあり、慢性血栓塞栓性肺高血圧(CTEPH)に対する認識は広く普及していましたが、安静時にPHがなくとも労作時息切れや運動誘発性PHをきたすことがあり、安静時のPHの有無で病態を分けるのではなく、CTEPDという包括的な概念が提唱されるようになったようです。なおCTEPHはPHを伴うCTEPDと言うことになります。

このCTEPDの概念で大事なことは、急性PTEの診断時点でCTEPDへの移行リスクを念頭に、血栓を残存させないことを意識した抗凝固療法を可及的すみやかに開始することが重要になります。また再発、出血、悪性腫瘍、運動制限の持続、新規発症を示唆する症状の出現を確認し、抗凝固療法の延長を検討するために急性PTEの発症後3~6ヵ月で臨床評価を行うことを推奨しています。

CTEPH発症リスクが高い症例や3~6ヵ月後のフォローアップ時に息切れや右心負荷がある場合には積極的に残存血栓の評価を行い、特に肺血流シンチグラフィで血流欠損の残存が示唆される有症状患者は、心エコー図検査などの結果も考慮したうえで専門施設への紹介を行うことを勧めています。

<CTEPH を意識した急性PTE フォローアップ>

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

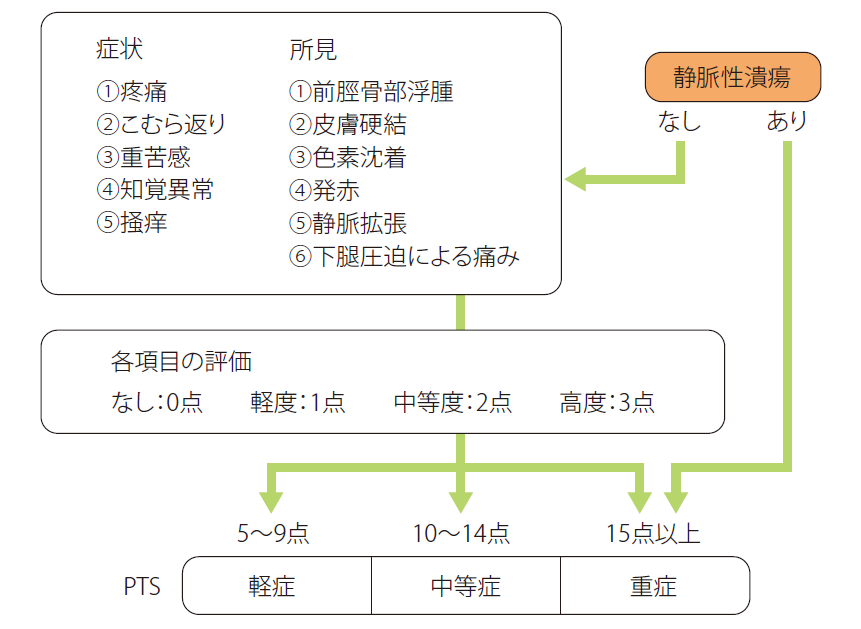

血栓後症候群(PTS)

この春に行われたVTEガイドライン改定でのポイントの一つは、VTE後に慢性疾患に移行することを明示したところだと思います。その内容として、血栓後症候群(PTS)と慢性血栓塞栓性肺疾患(CTEPD)が取り上げられていますが、今回はPTSについて紹介します。

PTSとは、DVT後の血栓遺残や弁破壊による逆流などで、慢性的に静脈うっ滞を来し、最終的には難治性の静脈性潰瘍を呈する病態を指します。このPTSは、海外では急性DVT後の20~80%に発症するとされていますが、わが国の観察研究では急性DVT後の3年におけるPTS発症率は13%であったと報告されています。

PTS発症の危険因子には、血栓範囲が広い、同側のDVT再発例、深部静脈の閉塞と弁不全の両者が存在することとされ、他にも肥満や生活環境、穿通枝や表在静脈の弁不全も関与しています。ただ、DVT発症初期の抗凝固療法が適正に施行された症例では発症が少ないようです。

PTSの診断には,Villaltaスコアが用いられています。通常は5点以上で軽症,10点以上で中等症,15点以上あるいは静脈性潰瘍例は重症と診断されます。

<Villalta PTSスコア>

予防には、発症初期からの適切な抗凝固療法、DVT発症後の弾性ストッキング着用があり、さらに症例を選択したうえでの早期血栓除去も有用とされています。

PTS を発症してしまったときの治療としては、慢性静脈不全の治療に準じて生活指導(立位・下肢下垂時間減少,減量)や弾性ストッキングなどによる圧迫療法、潰瘍再発例や疼痛が強い重症例で腸骨静脈病変を含む症例では腸骨静脈に対するカテーテル治療の適応と記載されています。

編集長もPTS患者さん何人か診療をしていますが、対症療法が中心となるので、静脈潰瘍に至るような重症例では対応に非常に苦労します。今までのDVTではPTEに至らないようにすることにフォーカスされていましたが、下肢自体の長期予後にも配慮して、急性期に適切な治療をしてPTSに至らないようにすることが重要だと思います。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

妊婦の抗凝固療法

水戸済生会総合病院は茨城県立こども病院と隣接していて、総合周産期母子医療センターを有しています。このためDVTを合併した妊婦さんや、分娩後にPEになった患者さんを対応することが他の施設に比べて多いと思います。今回改定されたガイドラインでは周産期の抗凝固療法に関しても記載されています。

【妊娠中の抗凝固療法】

妊娠中は催奇形性の点からワーファリンが禁忌となっているのはご存じかと思いますが、DOACについては添付文書で妊婦への投与が禁忌となっているのはリバ-ロキサバンのみで、他薬剤は「妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には,治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与する」となっています。

とは言え、胎児への影響および乳幼児の長期予後についてはデータがないので、少なくとも現時点では妊婦への投与は推奨されていません。

現在DVTを合併した妊婦のように、長期の抗凝固療法が必要な場合は未分化ヘパリンが唯一の薬剤となっています。以前は分娩するまで何週間も入院でヘパリンの持続点滴をしていた時代がありましたが、現在は自己皮下注射も認められており、手技を覚えてもらい通院で管理しています。

【授乳中の抗凝固療法】

周産期にVTEを発症した場合は、しばらく抗凝固療法を継続する必要があります。そうなると患者さんから授乳への影響を必ず聞かれます。ワーファリンは乳汁中への移行が少なく、以前から海外では使用されていますが、添付文書上にははっきりと記載されていません、しかし今回のガイドラインではワーファリンは授乳期は投与可能であると明記されています。

DOACについては、いずれも乳汁中への移行が認められているので授乳は避けることが推奨されていますが、リバーロキサバンは、乳汁中への移行が軽度であることやリバーロキサバン内服下に授乳を行った新生児の薬物動態を含めた報告などから選択肢になりうるようです。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

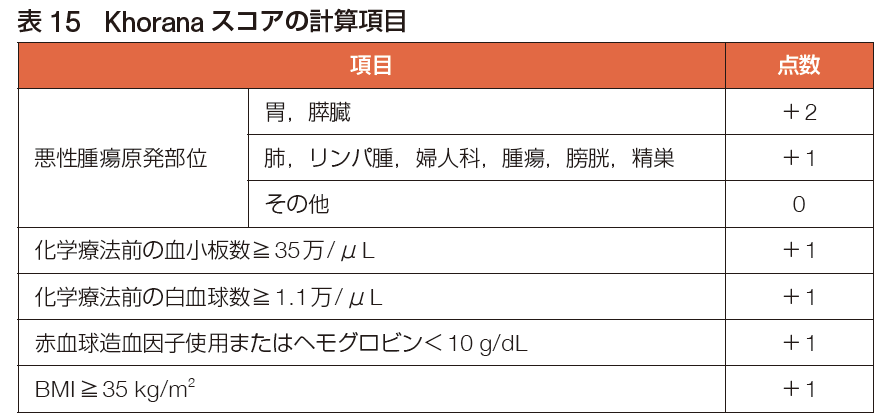

VTEにおける活動性がんの定義とKhoranaスコア

まずはお詫びさせてください。前回は新しいガイドラインから、VTEを見つけた時のDOACの継続期間について紹介しました。そこで提示した症例は大腸癌術後の症例を提示しましたが、「がんの活動性」について編集長のガイドラインの読み込みが不十分で記載が誤っていたので、前回記事を訂正しています。大変失礼しました。

さて、その「がんの活動性」とは,以下のいずれかを満たすこととなっています。

① 割り付け前の6ヵ月以内に,がんと新規に診断された場合

② 割り付けの6ヵ月以内に,がんの治療(手術・化学療法・放射線療法など)が実施された場合

③ がんの治療(手術・化学療法・放射線療法など)を実施中の場合

④ 再発,局所にて浸潤する,もしくは遠隔転移巣を有する場合

⑤ 造血器腫瘍の患者では,完全寛解を得ていない場合

活動性がんはVTE発症の危険因子となりますが、治癒したがん患者ではVTE再発リスクは高くなく、非がん患者と変わらないことが示されています。そのためDOACを継続するか否かの判断は、がんの既往の有無でなく、がんの活動性の有無で判断するそうです。

前回は大腸がんの術後にVTEを発症した症例を提示したのですが、活動性がんに該当しますから、長期のDOAC服用が望ましい症例ということになります。

また活動性がん患者では、Dダイマーがあまりあてにならないことが知られています。そこで用いられるのがKhoranaスコアです。

このKhoranaスコアの日本人における有効性については、スコア0点ならVTE有病率は1.7%、1~2点なら7.3%、3点以上なら11.0%と報告されていて一定の有用性が期待できるようです。1点以上であればエコーなどでの評価を行っていくのが現実的なところだと思います。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

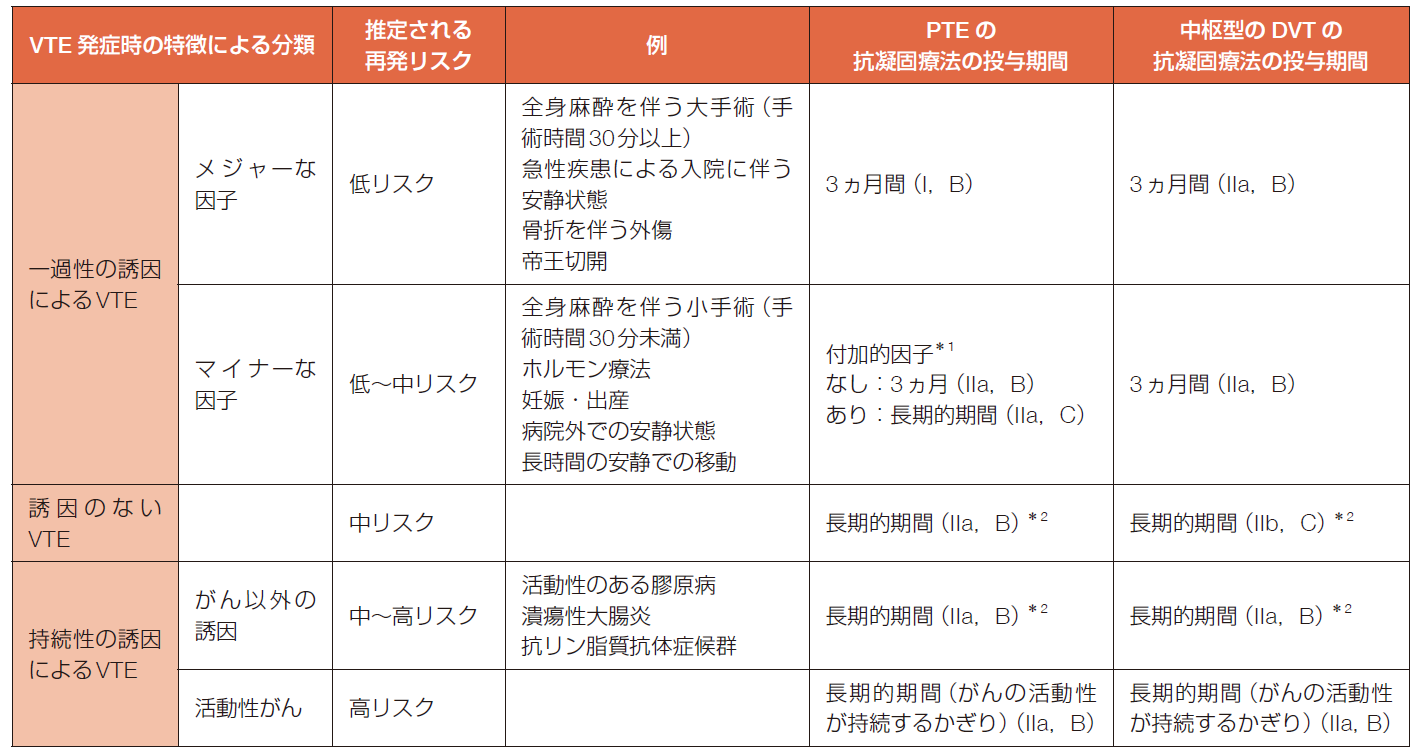

DOACはいつまで継続するのか?

80歳の男性が大腸がんの手術を受けて退院したのですが、退院して数日後から左下肢の腫脹が出現し外来を受診しました。エコー検査で左膝窩静脈レベルに血栓を認めたことからDVTと診断しました。元気な方でしたが、どうやら退院後はあまり動かなかったことがDVTの誘因になったようです。

幸いPTEを起こしておらず、血栓量も多くないのでDOACを処方して外来加療の方針で行けそうです。ご自宅でもできるだけ歩き回るように指導し、ご理解いただきましたが、患者さんから「このお薬はいつまで飲むのですか?」と質問されました。

あなたは何と答えますか?

今回のガイドラインでは、抗凝固療法の継続期間について、以下のように誘因に基づいた再発リスクから5つに分類しています。

表14 誘因を基にしたVTE 再発リスクの分類と抗凝固療法の投与期間

この背景にあるのは、過去の研究から

・どのような患者群でも最低3ヵ月の抗凝固療法が継続されるべき。

・3ヵ月を超えて抗凝固療法を継続すると、VTE再発リスクを低減できる一方で、出血リスクがやや増加する。

ということが示されていますが、過去の研究で用いられてきたワーファリンに比べて、DOACによる抗凝固療法では出血リスクが小さいと考えられています。このため最新の国際ガイドラインでは再発リスクが低くない患者に対して、より長期の抗凝固療法継続を推奨しており、今回の改定でもそれに沿った形になっています。

冒頭の症例では、大腸がんの術後と身体活動の低下の影響でDVTを発症したと考えると、一過性の誘因と言えます。大腸がんの活動性をどう定義するかは次回に紹介しますが、手術で取りきれたとしても長期に服用することが推奨されています。

なお、付加的に考慮すべき再発の危険因子というのもガイドラインに記載されていますが、その中で重要なのが血栓部位と再発例です。

一般にはPTE>中枢型DVT>下腿型DVTの順に再発リスクが高いとされており、PTEなど重篤な部位の場合はより長期の抗凝固療法を検討すべきでしょう。また再発例のVTEは再々発リスクが高いとされ、特に一過性のメジャーな因子が関与しなかった場合に、特に付加的に考慮されます。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

DVTの時にはリハビリはやって良い?

日本循環器学会では各種のガイドラインを出していますが、学会のサイトから無料でダウンロードできるという太っ腹な対応をしてくれているので、あなたも是非利用することをお勧めします。

この春も2025 年改訂版としていくつかのガイドラインがリリースされていますが、その中でも「肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン」は大きく改定されたガイドラインの一つです。

今回は、これまで発行されてきた「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断,治療,予防に関するガイドライン」、「肺高血圧症治療ガイドライン」そして「慢性肺動脈血栓塞栓症に対するballoon pulmonary angioplastyの適応と実施法に関するステートント」の3 つを統合して新たに改訂されています。編集長もようやく新しいガイドラインを拾い読みし始めたところですので、役立ちそうなところを順不同で紹介していきます。

あなたは、担当している入院中の患者さんにDVTがあることが分かると、看護師さんやリハビリのスタッフから「トイレまで歩かせて大丈夫ですか?」とか「リハビリはベッド上にしておきました」と言われた経験はありませんか?ホントにその対応で良いのでしょうか?

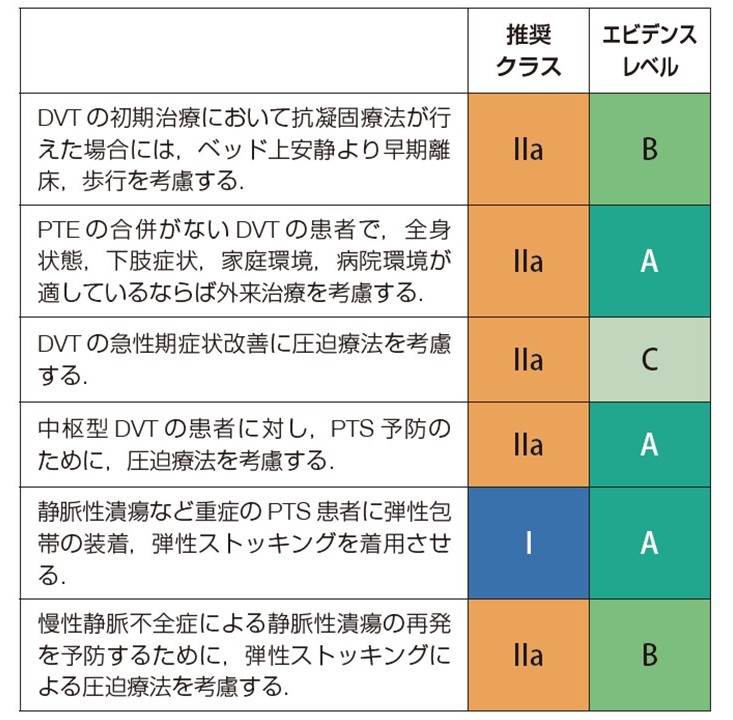

今回のガイドラインでは、「DVTの理学療法(推奨表15)」として、この点を明確にしています。

推奨表15 DVT の理学療法に関する推奨とエビデンスレベル

従来DVTの急性期では離床や歩行などによって血栓を遊離させてしまい、肺血栓塞栓症(PTE)を発症する危険性があると考えられていました。このためベッド上安静が行われてきたという経緯があります。しかし,適切な抗凝固療法を行えば、早期に離床、歩行を行っても、新規のPTE発症は増加しないことやDVTの血栓は伸展しないこと,さらに下肢疼痛が改善することが報告されています。

つまり抗凝固療法下で浮遊血栓を伴わない、下肢疼痛が強くない、全身状態が安定しているなどの条件がそろえば、ベッド上安静ではなく早期離床、歩行することが推奨されます。

一方で抗凝固療法を行っていても、浮遊血栓を伴う場合はPTEの発症率が高いと報告されているので、この場合は慎重な判断を要します。編集長であれば、もしPTEに至った場合に血行動態に大きな影響が出ないか、具体的には血栓範囲や肺高血圧の有無、心機能などを総合判断して、離床やリハビリを判断していきます。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!