専門研修ブログ

- トップ

- 専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

胆嚢炎を診断する時の3つのコツ

心窩部痛、炎症反応の上昇などから胆嚢炎を疑われ、コンサルトを受け診察に行く。エコー上、胆嚢はやや大きいものの、いわゆる腫大の基準は満たさない(過去の胆嚢炎の記事はこちら)

胆嚢結石は一応あるが、壁の肥厚もないし、胆泥貯留もないし。画像上は胆嚢は責任病変じゃなさそうだ。念のためCTもとってみるが、所見としては同様。

「炎症反応も高いし、心窩部痛もありますが、Murphyもはっきりしないし、胆嚢炎ではなさそうですね。focusはちょっとはっきりしないです。禁食で様子見てもらって改善なければまた連絡ください。」

その後、禁食にして一旦は改善したものの、食事再開すると同様だとのことで再コンサルト。今一度エコーを当ててみると、疑いようのない胆嚢炎の所見…。「胆嚢炎でした。すみません…」

こんな恥ずかしい経験、消化器内科の医師なら一度くらいはあるのではないでしょうか(私だけならさらに恥ずかしいですが・・・)。

こんな経験をしないために、胆嚢炎を否定しきれず、他の原因も指摘できない時の3つのコツがあります。

・MRIという手がある。

⇒T2強調でpericholecystic high signalという胆嚢周囲のhigh signalが胆嚢の炎症を反映して認められることがあります。

・「胆嚢炎ではない」、とは言わない。

⇒当たり前の話ですね。断言するとカッコいいですが、「原因ははっきりは指摘できません」とか、「胆嚢炎も否定はできませんが積極的には疑いません」くらいにしておきましょう。

・時間を空けてもう一度エコーをする。

⇒午前のコンサルトなら夕方と翌日くらいには繰り返しエコーを当ててみましょう。胆嚢が収縮している、ほかの原因が判明した、などが判明するまで、エコーで確認を続けても損はありません。消化器内科医にとってエコーは聴診器みたいなものですからね。

(Nao)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆内科専門研修プログラム説明会を開催します

水戸済生会の内科研修プログラム説明会をZoomで開催します。

J2が対象ですが、水戸済生会の内科専門プログラムに関心のある方なら、医学生でもJ1でも参加可能です。あなたの参加をお待ちしています♪

日時:2025年9月26日(金)

19時開始(40~50分程度の予定です)

場所:Zoom

内容:①内科専門研修の概略

②消化器内科の専門研修

③腎臓内科の専門研修

④循環器内科の専門研修

⑤膠原病内科の専門研修

⑥血液内科の専門研修

⑦脳神経内科の専門研修

⑧質疑応答

申し込み方法

下記リンクの問い合わせフォームからお申し込みください。フォーム内の「お問い合わせ内容」欄に「内科専門研修プログラム説明会参加希望」と入力し、送信して下さい。

自動返信メールが届きますが、後日改めてZoomのURLをお知らせいたします。

【おしらせ】水戸済生会 内科専門研修プログラム説明会2025@Zoom

J2のあなたは来年の研修先をどこにするか、決めた人もいればまだまだ悩み中という人もいると思います。当院のJ2も決めた人が多いのですが、まだ決められない人もいます。

専門研修を始めるには、専門医機構に登録して、診療科と研修施設を決める作業が必要になります。9月8日時点では専門医機構からも、内科学会からも登録開始時期についての情報はありませんが、特別な理由がない限り、昨年同様に11月1日から登録開始になると思います。

さて、当院では基幹型の内科専門研修プログラムを有しており、特に腎臓内科、消化器内科、循環器内科は内科専門医を取得後に異動することなく各サブスペシャルティ領域の専門医資格を取得できる施設です。

さらに2023年秋から脳神経内科医と膠原病内科医が、2024年春から血液内科の常勤医も加わって、内科の診療体制が充実しました。呼吸器内科専門医が不在という弱点を除けば、JOSLER症例の確保に困ることはありません。

当院の内科専門研修プログラムに関するお問い合わせもいただいていることから、今年も院外で研修しているあなたを対象にZoomでの説明会を開催することにしました。

開催日時は以下の通りです。J2が対象ですが、関心のある方なら医学生でもJ1でも参加可能です。あなたの参加をお待ちしています♪

【水戸済生会 内科専門研修プログラム説明会】

日時:2025年9月26日(金)

19時開始(40~50分程度の予定です)

場所:Zoom

内容:①内科専門研修の概略

②消化器内科の専門研修

③腎臓内科の専門研修

④循環器内科の専門研修

⑤膠原病内科の専門研修

⑥血液内科の専門研修

⑦脳神経内科の専門研修

⑧質疑応答

申し込み方法

下記リンクの問い合わせフォームからお申し込みください。フォーム内の「お問い合わせ内容」欄に「内科専門研修プログラム説明会参加希望」と入力し、送信して下さい。

自動返信メールが届きますが、後日改めてZoomのURLをお知らせいたします。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

ローテーションはなぜ必要か?

内科専門研修プログラムでは、初期研修でローテーションした診療科であっても、改めて一通りローテーションして主治医として症例を経験することが求められます。

初期研修を終えているので、内科の中でも、好き・嫌いや得意・不得意が分かってきていますから、「初期研修で回った科をもう一度やる必要があるのか?」とか「循環器内科は苦手なので回りたくない」なんて、あなたも思うはずです。

もちろん初期研修で担当するのと、専門プログラムで主治医として担当するのとでは意味合いが違うことは専攻医も分かっています。でも、できるならローテしないで、自分の診療科のことを早くできるようになりたいという気持ちを持つのは自然ですし、良く分かります。

では、ローテーションがなぜ必要なのでしょうか?編集長が読んだある記事にこんなことが書いてありました。

「もしあなたが金槌しか持っていなければ、全ての問題は釘に見えるだろう」

(欲求階層説で有名な心理学者アブラハム・マズロー)

いきなり何の事だか分からないかもしれませんが、この言葉の意味はこんなことだと思います。

患者さんのことで、何かの問題を解決する必要に迫られた時、

・消化器内科医は消化器内科の観点で

・消化器外科医は消化器外科の見地で

・循環器内科なら循環器内科の視点で

・看護師なら看護師の視点で

解決策を考えます。

つまり、人は自分の持っている「最も使いやすく手近な道具」を使って解決しようとする、ということです。

「自分が最も使いやすく手近な道具」を使って問題を解決するということは、もちろん悪いことではありません。これは言い換えれば「長所発揮」であり、強みを生かして課題や困難にチャレンジすることは重要です。

しかし、当然ながら全ての問題が「自分が最も使いやすく手近な道具」で解決できる訳ではありません。ところが、無意識に「手近な道具」を使って考えているので、そのことに気づくのに時間がかかります。

これを日常臨床に当てはめると、患者さんの問題を解決するためにカンファレンスなどで他の診療科の先生と議論をしたり、看護師さんやリハビリ、ケースワーカーなどと患者さんについて意見を出し合う場が必要ということです。

内科専門研修プログラムでは、初期研修でローテーションした診療科であっても、改めて一通りローテーションすることが求められます。もちろん初期研修で担当するのと、専門プログラムで主治医として担当するのとでは意味合いが違いますが、内科の中でも自分の専門領域以外の見方を付けておくことは重要ですし、ローテーションは自分が気づかなかったアプローチを気づかせてくれる貴重な機会と言えます。

自分が手にしているのは、多くの場合金槌である

ということを自覚しておかないと、自分の知っている範囲でしか考えなくなり、こじつけて解釈したりと、手段が目的化してしまう危険性があります。内科専門プログラムでのローテーションを、自分の診療科以外の医師やスタッフに積極的に相談して、幅広い見方を出来るようなる時間と考えてみてはどうでしょうか?

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

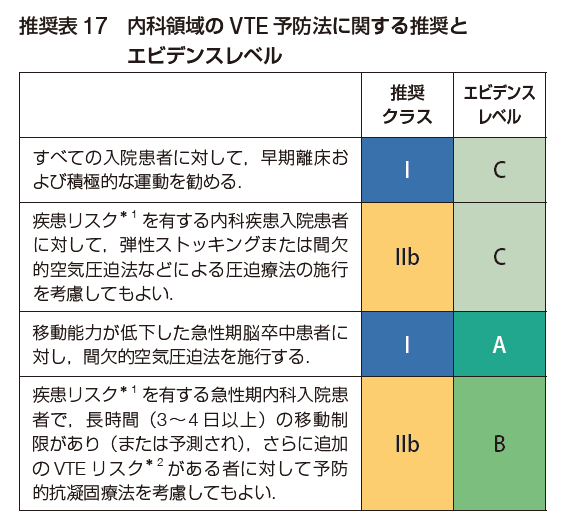

内科系(非手術)入院患者のVTE予防

前回までは妊娠中および分娩後のVTE予防についてガイドラインからシェアしましたが、今回は手術を行わない内科系疾患入院患者のVTE予防についてです。

ちょっと考えてみて欲しいのですが、内科入院の患者さんは、高齢でベッド上で動けない(動かない)方が多く、CVが入っていたり、食事の十分摂取できなかったり、担癌患者だったり、発熱していたりと、VTEのリスク因子を非常に多く持っている人ばかりです。

実際のところ外科系と比較して、内科系(非手術)入院ではVTE予防管理の実施率が外科の59.2%に比べ7.3%と低く、PTE発症率が高かった(0.119% vs. 0.095%)ことが報告されていて、周術期だけでなく手術を行わない内科系疾患の入院患者でも、VTEの予防策の重要性が示されています。

一方で、内科系疾患といっても脳出血や出血性胃潰瘍、悪性腫瘍など出血に注意しなければいけない患者も含まれており、周術期のように分かりやすい予防策はガイドラインでも示されていません。ですが、ガイドラインでは原則的なところを推奨しているので、一度は目を通しておくと良いと思います。

まとめると、

・早期離床:動ける患者さんは、どんどん動いてもらう

・VTEのリスクが多く重なっている場合、出血の問題がないのであれば抗凝固療法を考慮

・弾性ストッキングはエビデンスに乏しく、やるならフットポンプ

・ICUなどの重症患者では抗凝固療法かフットポンプ。ただし両者の併用は推奨されない

ちなみに、内科系疾患の患者でも、VTEの高リスク患者では退院後(特に6週間以内)もVTE発症リスクが高まると報告されているそうです。一律には推奨されていませんが、40日間程度の予防的抗凝固療法により,そのリスクを抑制できるというデータも紹介されています。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

分娩後のVTE予防

前回は妊娠中VTEについてガイドラインからシェアしましたが、今回は分娩後の産褥期でのVTE予防についてです。

ご存じかもしれませんが、妊娠中だけでなく分娩後の産褥期(一般的には分娩から6週間を指します)もVTEのリスクが高く、妊娠中と同様の注意が必要とされています。特に分娩後数日間はリスクが高く、帝王切開後はさらに上昇します。患者さんも動けるようになるので、医療者側も油断しがちな時期です。患者側はもちろんですが、医療者側への啓発も重要になります。

妊娠中と同様にVTE予防の基本は理学的予防法(下肢の運動,弾性ストッキング,間欠的空気圧迫法)で、さらにハイリスクの産褥婦に対して抗凝固療法を上乗せすることになります。

【第1群 分娩後のVTE高リスク妊娠】

• 以下の条件にあてはまる女性は、分娩後の抗凝固療法あるいは抗凝固療法と間欠的空気圧迫法との併用を行う

1)VTEの既往

2)妊娠中にVTE予防のために抗凝固療法が行われている

【第2群 分娩後のVTE中間リスク】

• 以下の条件にあてはまる女性は分娩後の抗凝固療法あるいは間欠的空気圧迫法を行う

1)VTEの既往はないが血栓性素因があり,第3群に示すリスク因子が存在

2)帝王切開分娩で第3群に示すリスク因子が2つ以上存在

3)帝王切開分娩でVTE既往はないが血栓性素因がある

4)母体に下記の疾患(状態)が存在

分娩前BMI 35kg/m2以上、心疾患、肺疾患、SLE(免疫抑制剤の使用中)、悪性腫瘍、

炎症性腸疾患、炎症性多発性関節症、四肢麻痺・片麻痺等、ネフローゼ症候群、

鎌状赤血球症(日本人にはまれ)

【第3群 分娩後のVTE低リスク(リスク因子がない妊娠よりも危険性が高い)】

• 以下の条件にあてはまる女性は分娩後の抗凝固療法あるいは間欠的空気圧迫法を検討する

1)帝王切開分娩で下記のリスク因子が1つ存在

2)VTE既往はないが血栓性素因がある

3)下記のリスク因子が2つ以上存在

35歳以上、3回以上経産婦、分娩前BMI 25~ 35、喫煙、分娩前安静臥床、

表在性静脈瘤が顕著、全身性感染症、第1度近親者にVTE既往歴、産褥期の外科手術、

妊娠高血圧腎症、遷延分娩、分娩時出血多量(輸血を必要とする程度)

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

妊娠中のVTE予防

妊娠中の女性は、VTEのリスクが4~5倍増加し、産褥期は20倍に増加することが知られています。

当院には総合周産期母子医療センターがあるため、妊娠中から産褥期、さらにその後のVTE管理を行う機会が多くあります。どのような妊婦さんがハイリスクで、予防策を行うべきなのかは知っておくべき内容ですので、今回は妊娠中のVTE予防についてシェアします。

妊娠中のVTE予防の基本は理学的予防法(下肢の運動,弾性ストッキング,間欠的空気圧迫法)になります。さらにハイリスク妊婦に対して抗凝固療法を上乗せすることになります。

妊娠中のVTEのリスク分類と抗凝固療法の推奨については以下のようになりますが、第1群(高リスク群)には抗凝固療法を行い、第2群(中間リスク群)と第3群(低リスク群)に該当する症例の妊娠期間中の手術後には予防的抗凝固療法を行うかたちになります。

【第1群 妊娠中のVTE高リスク妊娠】

• 以下の条件にあてはまる女性は妊娠中の抗凝固療法を行う

1)2回以上のVTE既往

2)1回のVTE既往,かつ以下のいずれかがあてはまる

a)血栓性素因がある

b)既往VTEはi)妊娠中,ii)エストロゲン服用中のいずれかで発症した

c)既往VTEは安静・脱水・手術などの一時的なリスク因子がなく発症した

d)第1度近親者にVTE既往がある

3)妊娠成立前よりVTE治療(予防)のための抗凝固療法が行われている

【第2群 妊娠中のVTE中間リスク】

• 以下の条件にあてはまる女性は妊娠中の抗凝固療法を検討する

• 以下の条件にあてはまる女性は妊娠中手術後には抗凝固療法を行う

1)1回のVTE既往があり,それが安静・脱水・手術など一時的リスク因子による

2)VTE既往がないが以下の条件にあてはまる

a)血栓性素因がある

b)妊娠期間中に以下の疾患(状態)が存在

心疾患,肺疾患,SLE(免疫抑制剤の使用中),悪性腫瘍,炎症性腸疾患,炎症性多発性関節症,

四肢麻痺,片麻痺等,ネフローゼ症候群,鎌状赤血球症(日本人にはまれ)

【第3群 妊娠中のVTE低リスク(リスク因子がない妊娠よりも危険性が高い)】

• 以下の因子を3つ以上有する女性は妊娠中の抗凝固療法を検討する

• 以下の因子を1つから2つ有する女性は妊娠中のVTE発症に留意する

VTE既往がないが以下の因子を有する

35歳以上,妊娠前BMI 25kg/m2以上,喫煙,第1度近親者にVTE既往歴,安静臥床,

長期間の旅行,脱水,表在性静脈瘤が顕著,全身感染症,妊娠中の手術,卵巣過剰刺激症候群,]

妊娠悪阻,多胎妊娠,妊娠高血圧腎症

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

Impellaのハンズオン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

内科専門医試験の結果が発表されました

先週のことですが、内科専門医試験の結果が発表されました。

当院のプログラムからだけでなく、筑波大学などの他院のプログラムの先生も含まれていますが、新しく3名の内科専門医が誕生しました。

忙しい臨床のなかですべての分野の勉強をするの大変だったと思いますが、みんな優秀な成績だったようです(受験者には各分野の得点が開示されます)。試験発表後で、一息ついたばかりですが、これからはサブスぺ専門医資格(専門医機構が定める2階部分の資格)の受験が待っていますので、引き続き頑張って欲しいと思います。

そもそも、なぜサブスぺ資格が大事なのかというと、例えば循環器内科なら、循環器専門医を取得しないとCVIT専門医や不整脈専門医などの関連資格が取得できませんし、新しいデバイスの術者要件にも関わってきますので、いくら腕が良くても新しいデバイスが使えません。つまり、循環器に限らず、サブスぺ専門医を持っていないと、いくら経験や技術があってもその次の資格が取得できないようになっているのです。

こんな時に水戸済生会の内科専門研修は有利です。

ご紹介した循環器内科以外にも、消化器内科、腎臓内科は学会認定施設になっていますし、リウマチ膠原病内科もリウマチ学会教育施設になっています。つまり水戸済生会では、大学の医局に所属することなく内科専門医からサブスぺ専門医資格を取得できる施設なのです。

施設を異動することもなく、患者さんを長く診ることができるのは、内科医を目指すあなたにとって大きな魅力だと思いませんか?

もし、あなたがちょっとでも興味を持ったのであれば、ぜひ病院見学にお越しください。指導医だけでなく学年の近い専攻医らから直接話を聞きだして、あなたの不安を解消してください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

血栓性素因はどこまで調べればよい?

誘因のはっきりしないDVTやPTEの患者さんを見た時には、背景に血栓性素因がないかを考える必要があります。そんな時にスクリーニングの検査として何をチェックしたらいいのか、迷ったことはありませんか?

ガイドラインでは、血栓性素因を想定する状況として、以下を挙げています。

・40歳代以前のVTEの発症

・再発性の症例

・家族歴に若年性の血栓症がある

・まれな部位(門脈血栓・脳静脈洞血栓など)の血栓症を合併している

本邦でみられる血栓性素因には

・先天性:プロテインC欠乏症,プロテインS欠乏症,アンチトロンビン欠乏症

・後天性:抗リン脂質抗体症候群(APS)

が挙げられています。特に日本人ではプロテインSの量的,質的異常が相対的に多いとされて、またAPSではAPTTの延長や抗核抗体などの自己免疫検査陽性例では特に注意が必要です。逆に、欧米に多いとされる凝固第V因子Leiden遺伝子変異やプロトロンビンG20210A変異は日本人ではきわめてまれです。

スクリーニング検査としては、以下の項目をチェックしましょう。

・先天性素因に対して、プロテインC活性、プロテインS活性、遊離型プロテインS抗原量、アンチトロンビン活性

・APSに対して、ループスアンチコアグラント、抗カルジオリピン抗体、抗カルジオリピン-β2グリコプロテインI抗体

検査の際の注意点としては、

①血中アンチトロンビン活性の測定はヘパリン使用時に採血すると活性が低下する.

②プロテインCおよびプロテインSはワーファリン投与中には低下する。このため、ワーファリン投与前の検体を保存しておく。

③本邦では遊離型プロテインS抗原量が正常値となるプロテインS異常症プロテインSK196Eバリアントの保有者が多いことから、プロテインS活性の測定もあわせて行う.

④ DOAC内服時はDOACの種類や測定法によってはプロテインCやプロテインS活性値が偽高値となることがある

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

経食道心エコー中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

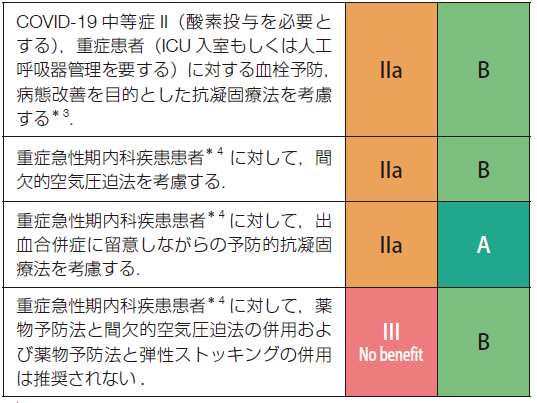

IVCフィルターの位置づけ

前回はVTEに対するカテーテル治療について紹介しましたが、循環器内科以外の先生からよく質問されるのが、IVCフィルターです。今回はこのIVCについてガイドラインの内容をシェアします。

まず、IVCフィルターは急性PTEの発症および増悪の予防に用いられるものですが、あくまでも治療の原則は抗凝固療法であって、補完的な位置づけのデバイスです。

ですので、抗凝固療法を行うことのできない状況でのIVCフィルターは適応ありとなります。具体的には、脳外科での開頭術後などが該当します。

一方で、抗凝固療法が可能な患者におけるIVCフィルターの研究では、短期的にはフィルターによる短期PTE抑制効果はあるものの、中長期ではDVT再発が増加することで相殺されることが分かっています。他にも、IVCフィルター非使用群と比べてPTE発症率も死亡率も有意差を認めなかったという研究もあり、抗凝固療法可能な急性VTE患者に対してはフィルターを原則として推奨していません。

ただし、すでに重症のPTEの状態で下肢に残存血栓がある場合で、その血栓が肺に飛んだらヤバイという状況はありえます。また、すでに抗凝固療法を行っているにも関わらず、再発を繰り返す場合のような状況ではIVCフィルターの使用はアリとなります。

IVCフィルター留置は手技的には難しいものではありません。このため、過去においては安易にIVCフィルター留置を行っていた時期がありました。しかし当然のことながら合併症はあって、長期的にも問題があることが認識されるようになりました。

IVCフィルターの短期合併症として、穿刺に関連する血腫、穿刺部血栓、空気塞栓、動静脈瘻形成などに加え、フィルター自体についてはIVC以外の分枝静脈(生殖腺静脈,上行腰静脈など)などへの誤留置、心臓内や肺動脈への移動、不完全展開などがあります。長期合併症には、DVT再発が5.9~32%、IVC血栓形成が1~11.2%と報告されています。他にもフィルターの移動や破損、IVC壁の貫通も指摘されています。

IVCフィルターの適応を十分検討して、できるだけ早期に抜去することを前提に留置するようにしてください。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

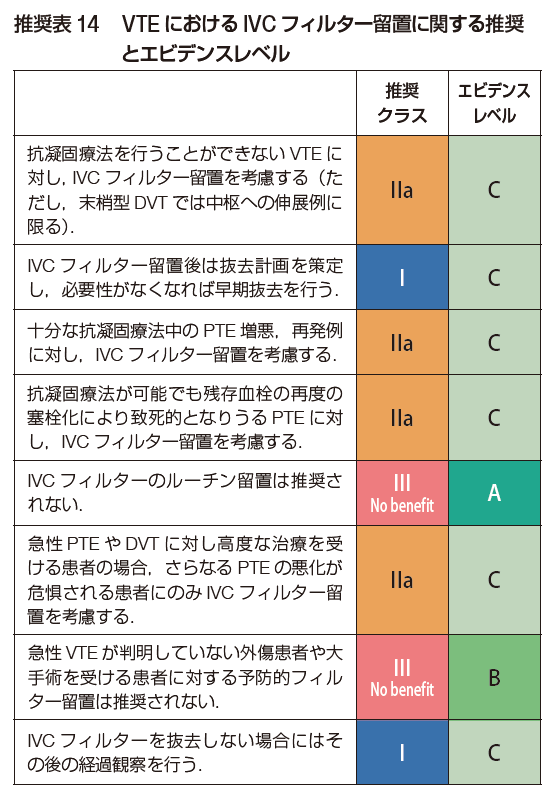

VTEに対するカテーテル治療

VTEに対するカテーテル治療は以前から行われていたものの、他の領域に比べるとデバイスの開発がそれほどなかったことや、大規模研究で期待されたほどの結果がでなかったことなどから、あまり普及していないのが実情です。

しかし、当院は以前からVTEに対するカテーテル治療に取り組んでいますが、非常に症状改善に有効な症例があるのも事実で、編集長的には期待している領域です。過去のガイドラインでもカテーテル治療については触れられていましたが、この春に行われたVTEガイドライン改定では、今までよりも記載量が増えてきたのでシェアします。

【急性PTEに対するカテーテル治療】

急性PTEに対するカテーテル治療は、①血栓溶解併用カテーテル治療と②非併用カテーテル治療に大別されます。血栓溶解療法併用カテーテル治療は、肺動脈までカテーテルを進めて、肺動脈内から血栓溶解薬を投与したり、血栓を吸引するものですが、結論から言うと期待したほどの有効性はありませんでした。

一方で、非併用カテーテル治療は、大口径の血栓吸引デバイスで血栓を除去するものですが、出血を増やすことなく右心負荷の指標としている48時間後の右室/左室比が有意に改善させるため期待されています。本邦でも血栓吸引デバイスとして、INARI FlowTriever®とPenumbra Indigo®が承認されていますが、現時点では施設限定のため今後の普及が期待されます。

【急性DVTに対するカテーテル治療】

腸骨静脈領域を含む広範囲の下肢DVTに対するカテーテル血栓溶解療法(CDT)は、急性期の症状改善までの期間を短縮し、血栓後症候群(PTS)の発症率を低下させるものです。しかしテクニカルな部分でコツがありどこの施設でも行っているものではありません。

さらに、CDTで用いられる血栓溶解薬のウロキナーゼが市場に流通しなくなったことから、大口径の血栓吸引デバイスが承認されていますが、適応が重症例に限られ、かつ施設限定のため今後の普及に期待しています。

【血栓後症候群(PTS)に対するカテーテル治療】

DVT後の血栓遺残や弁破壊による逆流などで、慢性的に静脈うっ滞の症状・所見が出現し、最終的には難治性である静脈性潰瘍を呈する病態をPTSと呼びます。通常は生活指導、弾性ストッキングなどの圧迫療法で対応しますが、一部は静脈性下肢潰瘍再発や疼痛が継続する症例もあります。

これらのPTS患者に対して静脈ステント留置を含めたカテーテル治療の有用性が示されていますが、保存療法とのRCTはなく、保存療法が無効であった重症例にのみ適用されるべきとなっています。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!