専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

肺高血圧の臨床分類(2)

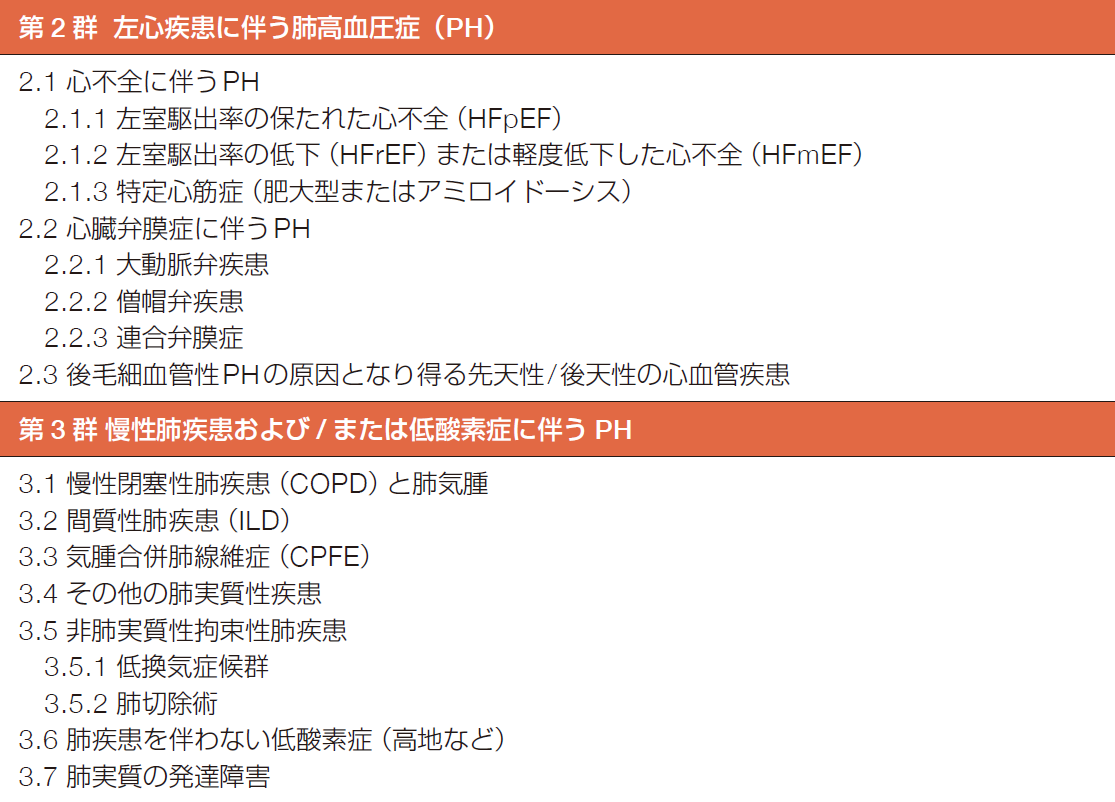

改訂されたガイドラインから、肺高血圧の臨床分類について紹介していきます。今回は第2群と第3群です。

第2群は左心疾患に伴うPHですが、PHのなかで頻度が最も高く①心不全、②心臓弁膜症、③後毛細血管性PHの原因となり得る先天性/後天性の心血管疾患の3つに分類されています。③の具体例としては、ASDやVSDをイメージすれば分かりやすいと思います。

第2群における肺高血圧の主因は、左心疾患による左室充満圧の上昇→左房圧上昇→肺静脈圧上昇→肺動脈圧上昇であり、通常はPVR(肺血管抵抗)の上昇を伴いません。これをisolated postcapillary PH(IpcPH)と呼びます。しかし、肺動脈圧上昇から、さらに肺動脈収縮およびリモデリングを起こしてPVR上昇をきたしたものを、combined pre- and postcapillaryPH(CpcPH)と分類しています。このCpcPHは、特にHFrEF患者において、治療により一見PAWP(肺動脈楔入圧)が低くなっている場合もあり、そのため第1群との誤分類に注意する必要があります。

第3群は慢性肺疾患および/ または低酸素症に伴うPHで、肺実質障害に伴う血管床の減少や低酸素性肺血管攣縮,および肺血管リモデリングが主因です。ただし、肺実質疾患に伴うPHの多くは軽症~中等症で、重症PHの合併率は高くないようです。例えば、肺移植待機中の進行COPDでもmPAP≧25 mmHgのPHの有病率は36%で、mPAP≧35 mmHgの重症PHでみると3.9%という報告があるそうです。他にも拘束性換気障害が重篤でない特発性肺線維症における重症PHは4%と報告されています。

他には、睡眠時無呼吸症候群単独でPHを呈することは少ないものの、日中の高二酸化炭素血症を伴うような肥満性低換気症候群や、COPDを合併したオーバーラップ症候群ではPHの発症リスクが増加するようです。

(出典:2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓