専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

胃静脈瘤の治療・BRTO(4)

今回はBRTOで用いる塞栓材についてです。

用いられる主な塞栓材には以下のようなものがあります。

・オルダミン(EOI:Ethanolamine oleate with iopamidol)

・NBCA(n-butyl-2-cyanoacrylate)

・金属コイル

・50%ブドウ糖

・エタノール

オルダミン

BRTOで主に使われる塞栓材です。10mlのバイアルに入っているのですが、透視では見えないので10mlのヨード造影剤と混ぜて使用します。胃静脈瘤までの距離が遠い時などはCO2とのフォームを作ると粘稠度が下がり使いやすくなります。

薬剤を停滞させておく必要があるので、翌日までバルーンを閉塞したまま帰室し、翌日に血栓化を造影で確認します。オルダミンの機序は、血管内皮を傷害して血栓閉塞を来すのですが、溶血による腎障害を予防するために使用する直前にハプトグロビンの点滴投与が必要です。

NBCA

TAEなどでも使われている塞栓材ですが、オルダミンのように溶血を来さないので血液製剤であるハプトグロビンを使用する必要がないのがメリットです。ただし、粘稠度が高いので胃静脈瘤までの距離がある時は使いにくいデメリットがあります。

金属コイル

静脈瘤自体を塞栓するために用いるのではなく、側副路の塞栓に用いられたり、バルーン閉塞の代わりに排血路を閉塞させるために用います。

50%ブドウ糖・エタノール

比較的小さい側副路を塞栓させるために用いられます(が、編集長はまだ使ったことがありません)。

症例を提示します。

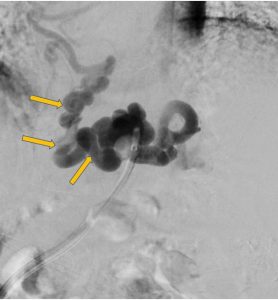

孤発性の胃静脈瘤でBRTOを施行。右大腿静脈からアプローチしてAsato型のシースを左腎静脈にエンゲージ。そこからGRシャント内にバルーン付きカテーテル(Candis®)を進めてBRTVを行ったところ、胃静脈瘤ははっきり造影されず、傍食道静脈に続く側副路を認めました(廣田分類Grade3)。

矢印が傍食道静脈に続く側副路

この造影では胃静脈瘤本体は

はっきり造影されていません

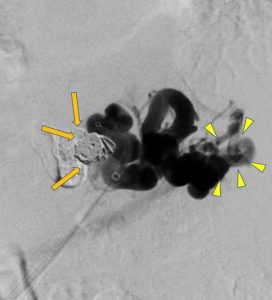

側副路のフローが速くStepwise injectionでは塞栓不可と判断しましたが、この側副路を越えてバルーンカテーテルを進めることができずDowngrade techniqueも使えませんでした。そのため、この側副路側にマイクロカテーテルを進めてコイル+NBCAで塞栓を行ったところ静脈瘤本体が造影されるようになりました。

矢印はコイルとNBCAで塞栓した側副路

矢印はコイルとNBCAで塞栓した側副路

矢頭は胃静脈瘤本体

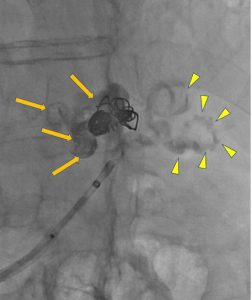

この状態からオルダミンで塞栓を行い終了しています。

矢印はコイルとNBCAで塞栓した側副路

矢頭はオルダミンが停滞した胃静脈瘤本体

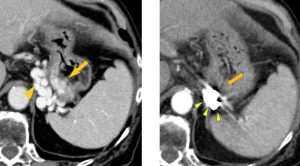

術後のCTでは胃静脈瘤は造影されなくなりました。

左が術前、右が術後

矢印は胃静脈瘤本体(術後は造影されなくなっている)

術前の矢頭はGRシャント、術後の矢頭はコイル

4回にわたってBRTOを紹介してきましたが、孤発性胃静脈瘤を見つけた時は造影CTでGRシャントを探して、あればBRTOを考えてみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!