専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

年末のご挨拶

早いもので、もう年末ですね。インフルエンザが猛威を振るっていますが、いかがお過ごしでしょうか?

水戸済生会の内科専門研修を紹介する目的で2020年7月から始めたこのブログですが、気づいたら約4年半たっていました。週1回のゆっくりしたペースで記事を書いていますが、4年たっても閲覧数は全然増えていません(笑)。編集長としては、気にしていないと言ったらウソになりますが、扱うテーマもだいぶニッチなものばかりなので、閲覧数狙いは無理だと思っています。でも、今こうしてあなたに記事を読んでいただいているので、ホントにうれしい限りです。どうも有難うございます。

さて、今年は水戸済生会の内科専門研修プログラムに大きな変化がありました。

それは、2023年秋から脳神経内科医とリウマチ膠原病内科医が常勤になり、さらに今年4月から血液内科医が常勤となったことで、呼吸器内科以外の内科系疾患を幅広く診療できるようになったことです。

これは専攻医にとってJOSLER症例の確保が非常に容易になっただけではありません。以前は、水戸済生会の内科専門研修プログラムの特徴と言えば消化器内科、循環器内科、腎臓内科でした。そこに3つの診療科が加わったことで、内科の中でも症例の幅が広がり、診療レベルの向上という相乗効果を実感しています。

もちろん、早く自信をもって対応できるものが欲しいという専攻医のニーズに応えるため、できるだけ早くサブスペシャルティ領域の専門医資格を取得することを目指すというプログラムの方針は変わりありません。

同時に、指導医側としてはいろいろな状況でも活躍できる内科医になってもらえるように、さまざまな経験をしてもらうことも重要と考えています。これら3つの診療科が加わったことは、この点からも非常に意味のあることだと考えています。

水戸済生会の内科専門プログラムでは、臨床の現場で活躍できる内科医を育てていけるよう、スタッフ一同頑張ってまいりますので、来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

リスクをどう伝えるか?

あなたは内視鏡やカテなどの処置や手術の説明をして、患者さんやご家族から同意書にサインをもらったことはありますか?手術の同意書はないけど、造影CTや輸血の時などはサインをもらったことがあるはずですよね。

手術に限らず造影CTでも輸血でもリスクがあるから、説明したうえで同意書にサインをもらう訳ですが、このリスクをどう伝えたらいいのか、あなたは考えたことはあるでしょうか?

例えば、高齢で腎機能も悪い患者さんで周術期死亡率が5%と予想される手術の説明をするとしましょう。

患者さんは「先生におまかせします」というばかりですが、死亡率5%の手術は死亡率1~2%と言われる冠動脈バイパス手術(CABG)と比べると、かなりリスクの高い手術ということになります。なので、あなたはもっと深刻に捉えて欲しいと思っています。

この時、あなたは

① この手術は死亡率は5%の手術です。

② この手術では20人に1人が死亡する可能性のある手術です。

どちらで説明しますか?ちょっと考えてみてください。

↓

↓

↓

リスクを自分のこととして捉えてもらいたい時は、②の説明の方が伝わりやすと言われています。

「5%」も「20人に1人」も、どちらも同じことを言っているのですが、「20人に1人」と言われた方が人は、より「もしかしたら自分の身に起こるかもしれない」と考えるそうです。

似たようなことがコロナワクチンでもありました。

1回目のワクチン接種が始まったころに、「ワクチン接種後に〇〇人死亡した」という報道が良くありました。でも、ワクチンの接種回数がその時点ですでに何万回という状況だったので死亡率は非常に低い頻度だったはずです。さらにワクチンと死亡には前後関係はあるかもしれませんが、ホントにワクチンの影響なのかという因果関係は分からない状況だったのに、患者さんの中には非常に不安に受け止めていた人が多くいました。「〇〇人死亡」という実数でリスクを自分のことと受け止めやすくなったのだと思います。

リスクを伝えるとき、同じことを言っているのに相手にどのように受け取られるかについては、私たちはもっと注意を払うべきではないでしょうか。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

2025年度の専攻医登録が始まります!

すでにご存知かもしれませんが、2025年4月開始の専門研修プログラムの専攻医登録が11月1日(金)の正午から始まります。

手続きとして、まず専門医機構のサイトで専攻医登録(アカウントの取得)をします。それから希望の専門研修プログラムに専攻医登録サイトから応募します。研修先での面接等の選考を経て採用が決まります。

1次募集の締め切りは11月15日(金) 正午までです。1次募集で希望のプログラムに採用されなかった時は2次募集で別のプログラムに応募することになります。

おそらく多くの研修施設では、例年同様に面接や書類の提出を行い、内定を出しているところが多いかもしれませんが、上述のように専門医機構に専攻医の登録をしてから各研修施設のプログラムに応募しないとできないシステムとなっています。J2のあなたは、よく確認して早めに登録をしてください。

さて、ここで水戸済生会の専門研修についても紹介させてください。

当院は422床の総合病院で、救命救急センター(3次救急)を有するため、ドクターカーやドクターヘリの基地病院としての役割や、茨城県立こども病院と隣接しているため、県央・県北の総合周産期母子医療センターとしてハイリスク分娩などを一手に引き受けています。

専門研修は内科で基幹型プログラムを有していますが、それ以外の診療科は、筑波大学をはじめとした専門研修プログラムの協力施設として、専攻医を受け入れています。

初期研修医の定員は10名で、4年連続でフルマッチしています。このうち当院での内科専門研修に進むのは例年1~2名ですが、近年は他施設で初期研修を終えた専攻医も増えてきています。

水戸済生会の内科専門研修プログラムについてですが、当院には消化器内科、循環器内科、腎臓内科、血液内科、総合内科、糖尿病代謝内科があり、昨年秋から脳神経内科とリウマチ・膠原病内科、さらに今春から血液内科も増員されました。呼吸器内科は現在非常勤のみですが、診療科が増えたことで内科全体の診療がレベルアップしています。

このため、内科専門研修プログラムでは呼吸器内科は水戸地区を中心とした近隣の連携施設で症例を経験できるようにしていますが、それ以外はJOSLER症例の確保に困ることは無くなりました。

また、当院の内科専門研修プログラムの特徴を一言でいえば、消化器内科、循環器内科、腎臓内科を中心に、できるだけ早くサブスペシャルティ領域の専門医資格(以下、サブスペ専門医)を取得することを目指しています。

消化器内科、循環器内科、腎臓内科では施設を異動することなく、当院のみの研修でサブスペ専門医試験の受験資格を得ることができます。そして、これら各診療科の関連する多くの資格を取得可能です。さらにリウマチ膠原病科もリウマチ教育施設に、血液内科も専門研修教育施設に認定されたことから、個々の希望を聞きながら希望診療科の連動研修(並行研修)を取り入れてプログラムを組んでいます。

少しでも早くサブスペシャルティの資格を取りたいあなたは、ぜひ当院の内科専門医プログラムをご検討ください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

「専門」の落とし穴

ある日のことですが、内科外来をやっていると看護師さんから相談がありました。

「検診で肝機能異常と尿酸高値を指摘された患者さんが受診したのですが、初診の消化器内科の先生は尿酸の方は診れないって言っているので、先生に診てもらえませんか?」

患者さんの診察をする前から、肝機能異常はOKだけど、尿酸はNGという対応って、あなたはどう思いますか?

外来患者さんが多くなると、早く患者さんを診療しなくてはいけないので、だんだんと焦ってきて、自分の専門分野以外のことは診たくない、他に回したくなる気持ちは実によく良く分かります。

でもこれが尿酸ではなく、例えば健診で血糖高値の指摘でも、おそらく診れないと言うのではないでしょうか? 内科ではどの領域でも糖尿病を診ない訳にはいかないという現実があるにも関わらずです。

検診で指摘された程度であれば、まずは話を聞いて、病歴を確認する程度で、いきなり処方を出したり、その日のうちに入院させて精査が必要になることは通常ありません。肝機能のフォローついでに、尿酸もフォローして、その間にどう対応すればよいのか調べる時間はあります。たとえ糖尿病だとしても、すぐにインスリンが必要なんてことは、外来診療では稀です。

しばらく前に当院で内視鏡のトップとして活躍してくれていた消化器内科の先生が開業されたのですが、その先生とお会いした時に「クリニックで診療している患者さんのうち消化器内科疾患はどのくらいの割合ですか?」と聞いたことがあります。

その先生の答えは「約2~3割」とのこと。それ以外の大部分が高血圧とか脂質異常症そして糖尿病と言っていました。つまり、専門領域に関わらず内科のコモンな疾患については、ある程度の対応ができないといけないと言えるでしょう。

今は内科専攻医、そして勤務医として急性期病院で働いているあなたでも、将来はどこで仕事をするようになるか分かりません。自分の専門分野は○○と思っていても、実際にそれを生かせるのは日常臨床の中の割合から言えばごく小さいことがほとんどです。専門分野を習得することは重要ですが、今から自分のできることを狭めるのはもったいない。どんな状況でも対応できるように、内科のコモンな疾患の評価や管理を自分でやってみるのが大事だと思います。

専門にこだわり過ぎて食わず嫌いにならないように、まずは話を聞いてみることから始めてみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

「レジナビ Fair 内科専門研修」にご参加有難うございました!

ちょっと間があいてしまいましたが、9月8日(日)に「レジナビFair 2024内科専門研修」に登壇しました。日曜日のお昼という微妙な時間帯でご参加いただけるのか不安でしたが、編集長の予想よりもずっと多くの方にご参加をいただき有難うございました。

この企画は専門研修プログラムの紹介ですが、初期研修医だけでなく医学生も参加できます。今までは初期研修医よりも医学生の方が多かったのですが、なんと今回は初期研修医の参加が多くて、編集長的には大変嬉しかったです。

いつものレジナビのパターンで、前半にスライドを使っての内科専門プログラムの紹介で、後半はご質問に答える形の20分でした。でも、このブログでも紹介してきたように、今年度から血液内科と膠原病内科が常勤医2名体制になり、そのあたりの説明を厚くしたので前半の紹介がちょっと長くなってしまいました。

その分、後半の質疑応答の時間が短くなり、専攻医の都合もつかず編集長のみで対応となってしまったのが反省点です。気を付けていたものの、少々盛り気味に喋ってしまったかもしれないので、ぜひ当院の専攻医たちから直接話を聞いてください。

気を付けていたものの、少々盛り気味に喋ってしまったかもしれないので、ぜひ当院の専攻医たちから直接話を聞いてください。病院見学にお越しいただくのが一番ですが、忙しいとか、遠方ということならZoomでも対応しています。このページの下にある、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

なお、専門研修プログラムでは、大学のプログラムにエントリーする人が多いかもしれませんが、大学以外を考えている人たちは、初期研修1年目の年が明けたこの時期から情報収集を始めて、2年目になったところで病院見学に行くパターンが増えてきたように思います。初期研修中に、いろいろな病院を見て回るのはなかなか大変ですが、気になる病院には必ず足を運ぶことをお勧めしています。

水戸済生会の内科専門研修も、昨秋から脳神経内科や膠原病内科の先生が赴任したことで、今までよりも充実したものになります。さらに今春からは血液内科医も常勤として赴任する予定です。「総合診断能力をもつスペシャリスト」を目指すには絶好の環境となるはずですのでご期待ください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

【茨城県企画】エコーハンズオントレーニングの申し込みが始まります!

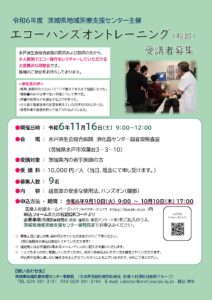

茨城県地域医療支援センター主催のエコーハンズオントレーニングを11月16日(土)に当院で開催します。

このハンズオントレーニングは、県内の若手医師を対象に県の主催で毎年当院で開催されているものです。講師は当院技術顧問の仁平先生とエコー室のスタッフです。仁平先生は超音波学会の指導医をもっており、なんでもエコーで見て、なんでも診断してしまうレジェンドです。

参加費用が1万円かかりますが、定員9名と少人数で、実際にプローブを当ててレジェンドからエコーのコツを教えてもらえる、またとない機会ですので、あなたもぜひご参加ください!

申し込み方法は、イバラキドクターズライフのサイトにある申し込みフォームからです。

ただし、申し込み開始が明日9月10日から10月10日までですので、お早めに忘れずにお申し込みください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

【おしらせ】水戸済生会 内科専門研修プログラム説明会2024@Zoom

J2のあなたは来年の研修先をどこにするか、決めた人もいれば、まだまだ悩み中という人もいると思います。当院のJ2も決めた人、決められない人などイロイロです。

専門研修を始めるには、専門医機構に登録して、診療科と研修施設を決める作業が必要になります。9月1日現在では専門医機構からも、内科学会からも登録開始時期についての情報はありませんが、特別な理由がない限り、昨年同様に11月1日から登録開始になるのではないかと編集長は予想しています。

さて、当院では基幹型の内科専門研修プログラムを有しており、特に腎臓内科、消化器内科、循環器内科は内科専門医を取得後に異動することなく各サブスペシャルティ領域の専門医資格を取得できる

施設です。

さらに昨年秋から脳神経内科医と膠原病内科医が常勤となり、今年4月からは血液内科の常勤医も加わって、内科の診療体制が充実しました。今後は各サブスペ資格取得のため施設認定を目指していきますが、呼吸器内科専門医が不在という弱点を除けば、JOSLER症例の確保に困ることはありません。

当院の内科専門研修プログラムに関するお問い合わせもいただいていることから、今年も院外で研修しているあなたを対象にZoomでの説明会を開催することにしました。

開催日時は以下の通りです。J2が対象ですが、関心のある方なら医学生でもJ1でも参加可能です。

【水戸済生会 内科専門研修プログラム説明会】

日時:2024年9月13日(金)

20時開始(40~50分程度の予定です)

場所:Zoom

内容:①内科専門研修の概略

②消化器内科の専門研修

③腎臓内科の専門研修

④循環器内科の専門研修

⑤膠原病内科の専門研修

⑥血液内科の専門研修

⑦脳神経内科の専門研修

⑧質疑応答

申し込み方法:下記リンクの問い合わせフォームからお申し込みください。フォーム内の「お問い合わせ内容」欄に「内科専門研修プログラム説明会参加希望」と入力し、送信して下さい。

あなたの参加をお待ちしています♪

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆レジナビ内科専門研修にも登壇します!

9月8日(日) 12:30~12:50

レジナビFairオンライン2024 内科専門研修プログラムに当院も登壇します。

消化器内科、循環器内科、腎臓内科だけでなく、膠原病内科、血液内科、脳神経内科が

加わってパワーアップした内科専門研修についてご紹介します。

もちろん、あなたの質問に直接お答えします♪

参加にはレジナビのサイトから申し込みが必要です。

下記リンクからお申し込み下さい。

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

医師の資質

私に初期研修医でも、専攻医でも、ついてくれた時に必ずする質問があります。

「’良い医者’に求められる資質、1つだけ挙げるとすれば何か?」

これには、皆さん色々な考えがあることと思います。技術、能力、センス、恐れない心、努力、知識などなど色々な回答がありました。

あなたはいかがでしょうか? 僕は”責任感”こそが最も大切であると考えています。

責任感があれば、患者さんの要望や希望に応えられるように努力するだろうし、目の前の患者さんのために勉強したり技術を磨いたり、仮にミスがあっても真摯な対応をすることができる。責任感がすべての根源になっているのではないか、と考えています。

当院では毎週木曜日の8時から内科外科カンファレンスが行われています。基本的には内科から外科に手術につながる症例のプレゼンテーションを行い、方針を検討する形です。このカンファでよく外科の先生が言う言葉で、内科医としてシビレル言葉があります。

「内科の先生がそこまでやってダメなら、あとはコッチ(外科)でやります」

このフレーズを外科から聞いたとき自分たちが一生懸命患者さんに尽くしてきてくれたこと、自分たちが十分に内科的治療をし尽くしたことを理解してもらえたとうれしくなるのと同時に「ここまで来たらあとは俺たちが何とかするぞ」という外科の心意気に感動します。

私も内科医として自分の仕事にプライドを持っていますが、やはり内科の限界があります。その時には外科の力を借りるしかありません。(時として、やっぱり外科はかっこいいなと感じることもなくはないです)もちろん、内科が外科の術後の偶発症に対して治療協力をすることもあります。(我々も内視鏡医としてできることはたくさんありますからね!)

内科にとっても、外科にとっても自分たちが知力を尽くして戦った後の後ろ盾になってくれる強力な存在があることで、より複雑でリスクの高い患者さんの治療へも立ち向かっていくことができます。私は当院の外科の先生を心から尊敬していますし、頼りにしています。

目の前の患者さんがどんなに大変な状況になっても、この患者さんのために自分は何ができるのか、と責任感をもってともに考えて行動してくれる仲間はなんと心強い存在でしょうか。すべての医師にちゃんと責任感があれば、患者さんの押し付け合いなんてならないですからね。

(Nao)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

エコーガイド穿刺の注意点

CVやPICC、透析用のカテーテルなどを挿入する時に、あなたもエコーガイドで穿刺していると思います。今はエコーガイドが当たり前で、エコーガイドでやれば安全という風潮ですが、エコーガイド穿刺にも大事な注意点があるのを知っていますか?

実はエコーガイド穿刺でも、重大な合併症を生じた事案が多く報告されており、昨年も日本医療安全調査機構というところから、再発防止のための提言も出ています。

中心静脈カテーテル挿入・抜去に係る 死亡事例の分析 ― 第 2 報(改訂版)―

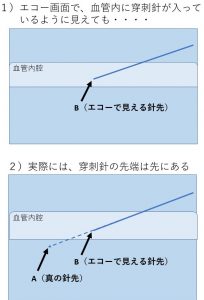

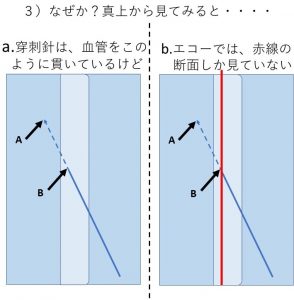

エコーガイド穿刺の最大の落とし穴は、「エコーで見えているところよりも、針は先に進んでいることが多い」ことなのです。

どういうことかというと、下の図のようにエコーの断面に真の針先が入っていないと誤って認識してしまうのです。

これはエコーを実際に持って、真の針先をしっかり同定できるように左手でプローブをしっかり固定し、針を進める右手も微妙な調整が必要で、繰り返し練習が重要です。

もちろんエコーガイド穿刺は有用な手法ですから、あなたも習得すべき手技ですが、同時に過信せずに、注意点についてもよく理解して、トレーニングしておく必要があります。

消化器内科の先生方は、エコーガイド穿刺が上手な人が多いですから、よくその手元を見て真似してみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

ローテーションはなぜ必要なのか?

内科専門研修プログラムでは、初期研修でローテーションした診療科であっても、改めて一通りローテーションして主治医として症例を経験することが求められます。

初期研修を終えているので、内科の中でも、好き・嫌い、得意・不得意が分かってきていますから、「初期研修で回った科をもう一度やる必要があるのか?」とか「循環器内科は苦手なので回りたくない」なんて言われることもあります。

もちろん初期研修で担当するのと、専門プログラムで主治医として担当するのとでは意味合いが違うことは専攻医も分かっています。でも、できるならローテしないで、自分の診療科のことを早くできるようになりたいという気持ちを持つのは自然ですし、良く分かります。

ローテーションがなぜ必要なのか?このヒントが、編集長が読んだある記事に書いてありました。

「もしあなたが金槌しか持っていなけれ全ての問題は釘に見えるだろう」

(欲求階層説で有名な心理学者アブラハム・マズロー)

何の事だか分からないかもしれませんが、この言葉の意味はこんなことです。

例えば患者さんのことで、何かの問題を解決する必要に迫られた時、

・消化器内科医は消化器内科の観点で

・消化器外科医は消化器外科の見地で

・循環器内科なら循環器内科の視点で

・看護師なら看護師の視点で

解決策を考えます。

つまり、人は自分の持っている「最も使いやすく手近な道具」を使って解決しようとする、ということです。

「自分が最も使いやすく手近な道具」を使って問題を解決するということは、もちろん悪いことではありません。これは言い換えれば「長所発揮」であり、強みを生かして課題や困難にチャレンジすることは重要です。

しかし、当然ながら全ての問題が「自分が最も使いやすく手近な道具」で解決できる訳ではありません。ところが、無意識に「手近な道具」を使って考えているので、そのことに気づくのに時間がかかります。

例えば腹痛の患者さん診察する時、消化器内科なら、まずは腸管、胆道系、肝臓の異常はないかと考えて、エコーやCTをチェックするでしょう。でも、なにも異常を見つけることが出来なかったらどうでしょう?

こんな時、循環器内科なら心筋梗塞の中に腹痛を主訴に受診する患者がいることを知っているので、心電図をチェックしたくなります。腎臓内科なら尿毒症の症状から来る腹痛を疑うかもしれません。膠原病内科なら血管炎を疑うかもしれません。つまり、ローテーションをすることで、各診療科の視点を身につけることができるのです。

患者さんの問題を解決するためのカンファレンスも同じです。一人の患者さんについて、他の診療科の先生と議論をしたり、看護師さんやリハビリ、ケースワーカーなどと患者さんについて意見を出し合うことは違う視点があることを気づかせてくれます。

このように、内科の中でも自分の専門領域以外の見方を付けておくことは重要ですし、ローテーションは自分が気づかなかったアプローチを気づかせてくれる貴重な機会と言えます。

自分が手にしているのは、多くの場合金槌である

ということを自覚しておかないと、自分の知っている範囲でしか考えなくなり、こじつけて解釈したりと、手段が目的化してしまう危険性があります。内科専門プログラムでのローテーションを、自分の診療科以外の医師やスタッフに積極的に相談して、幅広い見方を出来るようなる時間と考えてみてはどうでしょうか?

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!