専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

水戸済生会の消化器内科専門研修2024

水戸済生会総合病院では基幹型の内科専門研修プログラムを有しており、特に腎臓内科、消化器内科、循環器内科は内科専門医を取得後に異動することなく各サブスペシャルティ領域の専門医資格を取得できる施設です。

さらにリウマチ膠原病内科、脳神経内科、血液内科の常勤医も加わって、内科専門研修を行う環境が整ってきました。

今回は消化器内科の専門研修について紹介します。

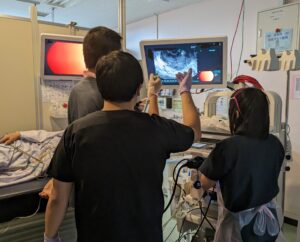

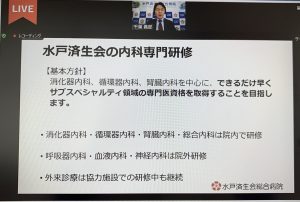

令和6年度は消化器内科にはスタッフ8名と消化器内科志望の専攻医5名がいます。スタッフのうち2名はJOSLERを無事に終えて内科専門医研修プログラムを終えた2名も含んでいます。また専攻医には院外研修中の人も含んでいますが、やはり若手が多いとフットワークが良くて活気がありますね。

どの病院でも消化器内科はとても忙しい診療科ですが、水戸済生会の消化器内科は以下のような特徴があります。

① 高いQOL

チーム制を実効性のある形で導入しているので、仕事の時はみっちり仕事。休みの日は、完全オフ。仕事と趣味を両立できます。働き方改革には以前から十分対応できているのですが、それを実現するために、上下の隔たりなく仲間として全員で力を合わせて診療しています。

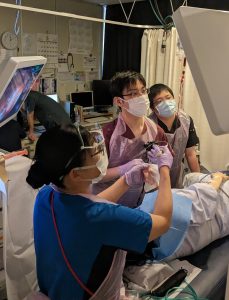

② 幅広い治療手技

内視鏡治療は当然のこと、当院ではエコー下穿刺治療、血管内治療もすべて自科で行います。食道静脈瘤に対するBRTOや憩室出血や腹腔内出血も血管内治療グループと共に治療にあたりますので、消化器内科がカバーすべきほぼすべての治療手技+αを習得できます。

③ 高難度治療

EUS下穿刺治療、胆道鏡(SpyGlass)を積極的に行っており、さらに小腸内視鏡も導入されました。これからの内視鏡医に求められる新しい治療技術も身に着けられます。また、外科との合同手術(LECS)も導入し、協力して治療を行っています。

④ IBD(炎症性腸疾患)診療

IBD診療も積極的に行っております。典型的初発症例の寛解導入は当然ながら、ステロイド抵抗例などの難治例、外科治療を考慮すべき重症例まで対応しています。IBDの基本治療薬である5-ASA製剤の使い分けはもちろん、栄養療法、血球除去療法、免疫抑制剤、生物学的製剤など、ありとあらゆる医療リソースを用いたIBDの幅広い治療戦略を学ぶことができます。

冒頭でも紹介したように専攻医が増えてきていますが、偏りなく内視鏡検査なども経験して、日に日にレベルアップしています。あなたも水戸済生会の消化器内科で一緒にレベルアップを目指しましょう!

ご質問など、どんな小さなことでも遠慮なく、下記の問い合わせフォームからご連絡ください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

専門研修の決め方

新年度になって、J2のあなたも3年目からの専門研修をどうするか考える時期になりました。J1の時は目の前のことをこなすのに精いっぱいだったかもしれませんが、2年目になると少し余裕ができて、いろいろなことが見えてくるのではないでしょうか?

水戸済生会で初期研修を終えた先輩たちも多くなってきましたが、もともと志していた診療科に進む人はもちろん多いのですが、ローテーションしてみて今まで関心のなかった診療科の魅力を

発見した人もいれば、不向きだと気付いた人、といろいろありました。

以前に調べてみたところ、初期研修開始時の希望診療科と3年目で選択した専門診療科が同じだったのは約4割でした。つまり、学生の頃に考えていた診療科はあるけれど、半分以上の人が初期研修中に悩んで悩んで診療科を決めているという感じなのだと思います。

編集長が研修医らに話すのは、どうして医師になったのか?もともと考えていた診療科をどうして選んだのか?そこを、もう一度考えてみることを勧めています。

実際のところ、自分や家族の病気がきっかけだったり、ブラックジャックなどの漫画やドラマでカッコいいと思った、など人それぞれです。

医師という職業はとてもやりがいがありますが、楽な職業ではありません。どの診療科でも、それなりの覚悟は必要です。

専門研修プログラムの登録開始までは、まだ時間があります。労働条件とか給料といった条件で比較することも必要ですが、カッコイイという憧れの気持ちもすごく大事にしながら、じっくり考えてみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

総合内科の専門研修2024

今回は総合内科での専門研修について紹介します。

水戸済生会は大学とは異なって、地方の公的病院ですので全ての内科診療がそろっている訳ではありません。

しかし、このブログでも紹介してきたように消化器内科、循環器内科、腎臓内科は以前から症例数もスタッフも多く、県央地域での地域完結できる医療を目指して今日も頑張っています。それ以外の診療科は外来のみの体制でしたので、当院の内科専門研修では、呼吸器内科、血液内科、神経内科などを中心に、近隣の施設で研修させてもらっています。

と言っても、当院で肺炎患者さんを診療しない訳にはいきませんので、一般内科としてのコモンな症例は総合内科で担当しています。具体的には肺炎や胸膜炎、尿路感染などの感染症、糖尿病性ケトアシドーシスや甲状腺クリーゼなどの代謝疾患、膠原病を含めた不明熱の精査など、地味ですが幅広い症例を担当しており、内科専門研修としてはJOSLER症例確保に役立ってきました。

そんな水戸済生会の内科に、昨秋から脳神経内科、リウマチ膠原病内科医の常勤医が赴任しました。この脳神経内科とリウマチ膠原病内科の入院患者さんも総合内科で担当するようになり、すでに自己免疫性脳炎や痙攣重積発作、SLEやEGPAなどの症例を当院の専攻医が主治医として担当し、JOSLER症例になっています。

つまり、これからの水戸済生会の内科専門研修では、脳神経内科領域と膠原病領域の症例確保が容易になり、かつ長く症例をフォローできるということです。

さらに今年4月からは現在非常勤で外来をお願いしている筑波大学血液内科から、常勤医が赴任する予定です。実は、血液内科の指導の下でリンパ腫やMDSの化学療法はすでに総合内科で始めていますが、4月以降も総合内科で一緒に診療する予定です。

今まで水戸済生会の内科は、消化器内科、循環器内科、腎臓内科に絞ってアピールしてきましたが、これからは脳神経内科、リウマチ膠原病内科、そして血液内科を考えているあなたにもチャンスがある環境になります! ぜひご期待ください!!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

専門医の役割は何か?

80歳台後半の女性。ADLは自立して、畑仕事も元気にやっている方でした。ある時、胃痛を主訴に他の医療機関を受診しました。そこで上部消化管内視鏡検査を行ったところ進行胃癌が見つかりました。

ところが、心電図で前壁領域の異常Q波を認め、心エコーでも同領域の壁運動低下とEF45%の収縮能の低下を指摘されました。どうやら胃痛の原因は心筋梗塞で、胃癌はたまたま発見されたようです。

循環器内科をやっていると、ときどきこんな症例に遭遇しますが、この患者さんは前の医療機関では「手術できない、緩和ケア病棟に入院したら」と言われたそうです。

本人は今では胃痛も消失し、いたって元気。認知症もなく、病状も良く理解されています。ご家族も、そんな状況で緩和ケア??と納得できずに当院の外来にやってきました。

胸部レントゲンでは心不全兆候もなく、本人は以前と同様に畑仕事をやっていて、症状はありません。すでに発症から1か月以上は経過しているようです。

さて、あなたならこの患者さんの治療方針をどう考えますか?(循環器専門医の役割は何かという質問に置き換えて、あなたなりに考えてみてください)

↓

↓

↓

おそらく心筋梗塞があると全身麻酔がかけられない、おまけに抗血小板薬を飲むから、手術の時に止めなくてはいけない、その時に心筋梗塞が悪化したらマズいのでは・・・、とあなたも考えるのではないでしょうか。

でも心筋梗塞といっても、心筋ダメージは小さくEFは正常で、日常生活に何も支障ない場合から、心不全で繰り返し入院したり、心室頻拍でICDを植え込む場合もあります。この患者さんは、心筋梗塞後も心不全症状はなく、畑仕事をやっても症状がないので、耐術能はありと考えます(もちろん心エコーとか、CTでの評価は行いました)。消化器内科と消化器外科と相談し、胃全摘を無事に終えました。もとが元気な方でしたので、退院後もADLの低下は無いようです。

ガイドラインに沿った診療をするのは、専門医でなくともできることですが、ガイドラインに沿った患者さんばかりではないのが実臨床です。特に高齢の患者さんでは、併存疾患があるのが当たり前ですが、「心筋梗塞だから手術できない」とか「進行胃癌だから心カテできない」といった感じで思考停止にならず、ホントに必要なことは何か?何が患者さんにとって大事で優先させなければいけないことなのかを考えて、判断していくのが専門医の役割ではないかと思うのです。

あくまで編集長個人の考えですが、多くの問題を抱えている患者について、おかれた条件の中で最適解を考えて出して、実行していくのが専門医の役割の一つだと思いますし、あなたにもそんな専門医になってもらいたいと考えています。

水戸済生会の内科専門研修では、地域の基幹病院としていろいろな背景をもった患者さんの診療を行っています。患者さんにとっての最適解を考えていく場をこれからも提供していきます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

腎臓内科の専門研修2024

今回は腎臓内科の専門研修についての紹介です。

当院は日本腎臓学会認定の研修施設で、診療内容として腎炎やネフローゼ、急性腎不全はもちろんのこと、慢性腎不全の治療選択(血液透析、腹膜透析)、透析患者のアクセス(シャント)まで行っています。腎臓内科医がいる施設はもともと多くありませんが、幸い当院には専攻医も含めて腎臓内科医がいるので、地域の症例が集まるだけでなく、透析導入施設としての役割も大きく、透析導入数は全国トップクラスに位置しています。もちろん、他科に入院中の透析患者の合併症も含めて、多くの症例に触れることで幅広い経験を積むことができます。

さらに当院の大きな特徴が2つあります。

1つ目は、当院は茨城県立こども病院と隣接しており、総合周産期母子医療センターがあります。このため腎炎合併妊娠や透析患者さんの妊娠などの、普通の施設では、まずお目にかかれないような症例が経験可能です。腎生検や透析導入症例も多く、実に多彩な患者を経験できます。

2つ目は、透析のアクセス症例の多さです。透析患者さんのアクセス(シャント)は言ってみれば命綱ですが、残念ながらアクセストラブルは避けられません。当院ではアクセストラブルに対するPTAを腎臓内科でカバーしており、コロナの影響で一時的に減少したものの、2021年度のPTAが536件と年々増加しています。水戸地区だけでなく、かなり遠方からも症例を紹介いただき、かなり難渋する症例も含まれるのですが、ほとんどを腎臓内科のみで対応しています。ちょっと考えにくいと思いますが、腎臓内科医なのに朝から晩まで手術室かカテ室で過ごす日があるほどです。

ここであなたも考えてみてください。

あなたが腎臓内科の専門研修を受ける時、まだ十分な専門知識のない時期に、症例数だけ多い病院で研修しても、診療に深みがでません。一方、質は高いけれど、症例の偏りがある病院で研修しても診療に幅がでません。数の点でも、質の点でも腎臓内科領域の症例をバランスよく、そして多くの症例を経験できるのが当院の特徴と自負しています。

当院では内科専門医プログラムを終えて、腎臓内科のサブスペシャルティ研修へと、腎臓専門医取得までシームレスな研修環境を提供できます。他にも透析専門医や高血圧専門医、アフェレーシス専門医などを取得することが可能です。

現在は、腎臓内科を志望している専攻医が1名在籍しており、女性医師も多くいます。家庭やプライベートとのバランスも整えながら日々研修に励むことができます。症例に困ることもなく、数と質を担保された当院で、あなたも内科専門研修そして腎臓専門医の取得を目指してください!

水戸済生会の腎臓内科に関して、どんな小さなことでも質問や疑問があれば、遠慮なく下記の問い合わせフォームからご連絡ください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

循環器内科の専門研修2024

今回は循環器内科の専門研修について紹介します。

もしあなたが、循環器内科に興味があって

・STEMI患者のPCIをできるようになりたい

・アブレーションで不整脈を治したい

・早いうちからTAVIもMitraclipもやりたい

・PADやAortaなど心臓以外もやってみたい

これらいずれかに当てはまるなら、この先を読む価値があります。そして医局に入らずに循環器専門医資格を取りたいと思っているなら、なおさら最後まで読んでください。

ご存じの通り、循環器領域は日中でも夜中でもERに最も呼ばれる診療科の一つで、決して楽な診療科ではないかもしれません。ですが、ホントに心臓が止まりかけた患者さんが、自分の治療でみるみる良くなるという経験ができる、非常にエキサイティングな診療科でもあります。さらにデバイスの進歩が目覚ましく、治療戦略が次々にアップデートされ、それだけやりがいのある領域です。水戸済生会の循環器内科は「地域完結」をキーワードの一つに掲げて、循環器領域の大部分の診療をカバーしています。

もう少し紹介すると、水戸済生会の循環器内科はPCIではもともと県内で有数の施設でしたが、さらにカテーテルアブレーションやICD、CRTにも早くから取り組んでおり、今ではアブレーションも県内有数の症例数となっています。また循環器内科医が関わることの多いPADに対するEVTも県内トップの症例数で、さらに心外との連携が密で、大動脈瘤、大動脈解離へのステントグラフトや大動脈弁狭窄症に対するTAVI、そしてMitraclipも順調に症例を重ねています。

そんな水戸済生会の循環器内科では、現在は循環器内科志望の専攻医が2名だけで、いろいろな手技に関わってくれています。ちなみに新しいデバイスは症例数の多い施設から導入されることが多いので、あなたが専門研修施設を選ぶ時は当然考慮すべきポイントです。さらに最近では、新しいデバイスの術者になるための要件として、ほとんどの場合で循環器専門医資格が必要になっています。循環器専門医を取得したうえで、他の循環器領域の資格であるCVIT専門医や不整脈専門医などを取得するシステムになっています。

つまり、循環器専門医を持っていないと、いくら経験や技術はあってもその次の資格が取得できないようになっているのです。あなたが循環器内科を考えているなら、最初にすべきことは内科専門医を最速で取得し、最短で循環器専門医資格を得ることです。そして、そんな時に当院は有利です。

先ほど紹介したように主要な疾患をカバーしていることに加え、県立こども病院が隣接しているため成人の先天性心疾患症例も含めて当院は症例数も多く、施設を異動することなく1つの施設で専門医取得のための症例が全部経験できるのです。そして専門医資格を取得後も、PCIをはじめとした各種の施設認定を受けているので循環器領域の各種の資格取得もスムーズです。しかも、大学の医局とは関係なく専門医資格を取得できるのが当院の強みです。

当院の内科専門医プログラムから循環器領域をじっくりと腰を据えて、技術の取得と経験症例数の確保に専念できる環境ですので、あなたも当院での内科専門医プログラムから循環専門医取得を目指してください。

水戸済生会の循環器内科に関して、どんな小さなことでも質問や疑問があれば、遠慮なく下記の問い合わせフォームからご連絡ください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

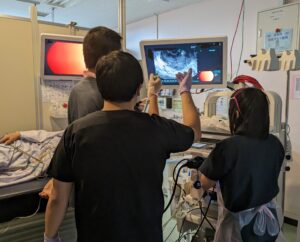

「レジナビ Fair 内科専門研修」にご参加有難うございました!

昨日はレジナビFair 内科専門研修に登壇しましたが、多数のご参加をいただき有難うございました。

この企画は初期研修医が対象ですが、今回は初期研修医と医学生あわせて20名以上にご参加いただきました。この時期の開催としては編集長の予想よりも多くの方に参加いただいて、大変嬉しかったです。

いつものレジナビのパターンで、前半にスライドを使っての内科専門プログラムの紹介で、後半はご質問に答える形の20分です。ホントは専攻医にも参加してもらいたかったのですが、都合がつかずに編集長のみで質疑応答も対応となってしまいました。

気を付けていたものの、少々盛り気味に喋ってしまったかもしれないので、ぜひ当院の専攻医たちから直接話を聞いてください。病院見学にお越しいただくのが一番ですが、忙しいとか、遠方ということならZoomでも対応しています。このページの下にある、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

なお、専門研修プログラムでは、大学のプログラムにエントリーする人が多いかもしれませんが、大学以外を考えている人たちは、初期研修1年目の年が明けたこの時期から情報収集を始めて、2年目になったところで病院見学に行くパターンが増えてきたように思います。初期研修中に、いろいろな病院を見て回るのはなかなか大変ですが、気になる病院には必ず足を運ぶことをお勧めしています。

水戸済生会の内科専門研修も、昨秋から脳神経内科や膠原病内科の先生が赴任したことで、今までよりも充実したものになります。さらに今春からは血液内科医も常勤として赴任する予定です。「総合診断能力をもつスペシャリスト」を目指すには絶好の環境となるはずですのでご期待ください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

消化器内科の専門研修2024

前回は水戸済生会の内科専門研修プログラムの概略を紹介しましたが、今回は消化器内科の専門研修について紹介します。

今年度(令和5年度)の消化器内科には7名のスタッフと消化器内科志望の専攻医が6名います。専攻医6名のうち、2名がJOSLERを終了して内科専門医試験を受験する予定になっています。

当院では専門研修1年目(つまり卒後3年目)の後半から他施設をローテして、専門研修2年目(つまり卒後4年目)の後半から当院での研修にほぼ固定というパターンが多いので、今年の後半以降はこの4名が院内で頑張ってくれることになります。

どの病院でも消化器内科は患者さんも多く、とても忙しい診療科ですが、水戸済生会の消化器内科は以下のような特徴があります。

① 高いQOL

チーム制を実効性のある形で導入しているので、仕事の時はみっちり仕事。休みの日は、完全オフ。仕事と趣味を両立できます。それを実現するために、上下の隔たりなく仲間として全員で力を合わせて診療しています。

② 幅広い治療手技

内視鏡治療は当然のこと、当院ではエコー下穿刺治療、血管内治療もすべて自科で行います。食道静脈瘤に対するBRTOや憩室出血や腹腔内出血も血管内治療グループと共に治療にあたりますので、消化器内科がカバーすべきほぼすべての治療手技+αを習得できます。

③ 高難度治療

EUS下穿刺治療、胆道鏡(SpyGlass)を積極的に行っており、さらに小腸内視鏡も導入されました。これからの内視鏡医に求められる新しい治療技術も身に着けられます。また、外科との合同手術(LECS)も導入し、協力して治療を行っています。

④ IBD(炎症性腸疾患)診療

IBD診療も積極的に行っております。典型的初発症例の寛解導入は当然ながら、ステロイド抵抗例などの難治例、外科治療を考慮すべき重症例まで対応しています。IBDの基本治療薬である5-ASA製剤の使い分けはもちろん、栄養療法、血球除去療法、免疫抑制剤、生物学的製剤など、ありとあらゆる医療リソースを用いたIBDの幅広い治療戦略を学ぶことができます。

冒頭でも紹介したように専攻医が6名いますが、すでに数多くの症例を経験し、どんどん上達しています。あなたも水戸済生会の消化器内科で一緒にレベルアップを目指しましょう!

ご質問など、どんな小さなことでも遠慮なく、下記の問い合わせフォームからご連絡ください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆レジナビFair 内科専門研修に参加します

2024年1月21日(日) 11:30~11:50

水戸済生会の内科専門研修について、あなたの質問にお答えします。

参加するには、レジナビのページから申し込みが必要です。

下記リンクからお申し込みください。

あなたの参加をお待ちしています♪

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

水戸済生会総合病院の専門研修2024

今回は当院の専門研修の概要について紹介します。

当院は472床の総合病院で、救命救急センター(3次救急)を有しており、ドクターカーやドクターヘリの基地病院でもあります。また、茨城県立こども病院と隣接しているため、茨城県の県央・県北地区の総合周産期母子医療センターとしてハイリスク分娩などを一手に引き受けています。

専門研修は内科の基幹型プログラムを有していますが、それ以外の診療科は、筑波大学をはじめとした専門研修プログラムの協力施設として、専攻医を受け入れています。

初期研修医の定員は10名で、おかげさまでこの4年はフルマッチが続いています。来年度はいないのですが、今まではこの10名から1~2名が当院の内科専門研修プログラムに進んでくれています。またこの数年は他施設で初期研修後に、当院の内科専門研修プログラムを選択してくれる人も増えてきて、非常に活気づいています。

内科以外の診療科では、お隣の県立こども病院での小児科専門プログラム、筑波大学の産婦人科や外科系、内科系診療科が多く、そのほかに県外の施設に進む人も数名います。

ちなみに筑波大学の産婦人科や消化器外科に進んだ人は、当院での初期研修後にそのまま半年~1年間程度当院に在籍して、経験症例数を稼いでから大学に行くケースが多いようです。

内科専門プログラムについては、消化器内科、循環器内科、腎臓内科が充実していますが、昨秋から脳神経内科、リウマチ膠原病内科医の指導医も赴任したことから、経験症例が幅広くなっています。さらに4月からは血液内科も始まる予定ですので、より充実したプログラムになる予定です。詳細は改めてご紹介します!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

いつもこのブログをお読みいただき有難うございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、年末年始はいかがお過ごしでしたか?編集長もそうでしたが、皆さんの中には当直や日勤で、結局は病院にいたという方も多かったのではないでしょうか。大変お疲れ様でした。

さて、水戸済生会の内科専門研修プログラムも今年度の在籍が8名となり、さらに協力施設からのローテーションが加わってにぎやかになりました。各診療科をローテーションしている専攻医らは、症例を経験するたびにメキメキと実力を付けて、とても頼りになる存在になっています。

そして現在S3の3名は無事にJOSLERを終えることができる見込みです。内科専門医を取得しても、すぐにサブスペシャルティの資格取得がありますので、この調子で頑張って欲しいところです。

さて、このブログは水戸済生会の専門研修を紹介するのが一番の目的ですが、当院は有名病院のような知名度はありませんし、大学病院のように何でもそろっている訳ではありません。でも、特に消化器内科、循環器内科、腎臓内科を考えているあなたにとって、自分自身で経験できる症例数とできる手技の幅広さを考えると、水戸済生会の内科専門プログラムはすごく掘り出しものだと思っています。

今年もこのブログでは、少しでも早く臨床の実力を付けたいあなた、手技をできるようになりたいあなたに向けて、当院の内科専門プログラムのホントのところはもちろんのこと、他の診療科の情報もお届けしていきたいと思います。

改めてまして、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry