専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

【循環器】CCT2021に参加してきました♪

循環器内科に興味のあるあなたらCCT(Complex Cardiovascular Therapeutics)という名前を聞いたことがあるでしょうか?

循環器領域では昔から世界中でライブが盛んに行われてきましたが、CCTは25年以上の歴史をもつ日本最大規模のライブ学会であり、海外でも有名です。日本のテクニックを勉強するために海外からの参加者が多いことが特徴です。当初はPCIのライブばかりでしたが、CCT Surgical、CCT Peripheal、CCT SHDなどの各分野のライブを見ることができます。

今年のCCT2021が10月末にWebで開催されましたが、参加者もすごい数だったそうです。コロナの影響があったとは言え、Liveもしっかりやっていました。編集長もちゃっかり、CCT PeripheralのVideo Liveのコメンテーターに参加させてもらいました。

このCCT Peripheralの面白いところは、循環器内科医だけでなく血管外科医と放射線科医も座長やコメンテーターとして参加しているところです。ディスカッションも盛り上がり、いろいろなアプローチを学べる貴重な機会でした!ちなみにCCT CoronaryのライブではPCIをやりながら英語でディスカッションをしているのですが、編集長のセッションは日本語でした(笑)。

なお、水戸済生会の循環器内科は末梢動脈疾患(PAD)に対するカテーテル治療(EVT)の県内最多施設です。特に潰瘍や壊疽を伴うCLTI症例の割合が非常に高いことが特徴です。興味のある方は見学も受け付けていますので、下記からご連絡ください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【循環器】アルドステロン症の見つけ方 その6(AVSの実際)

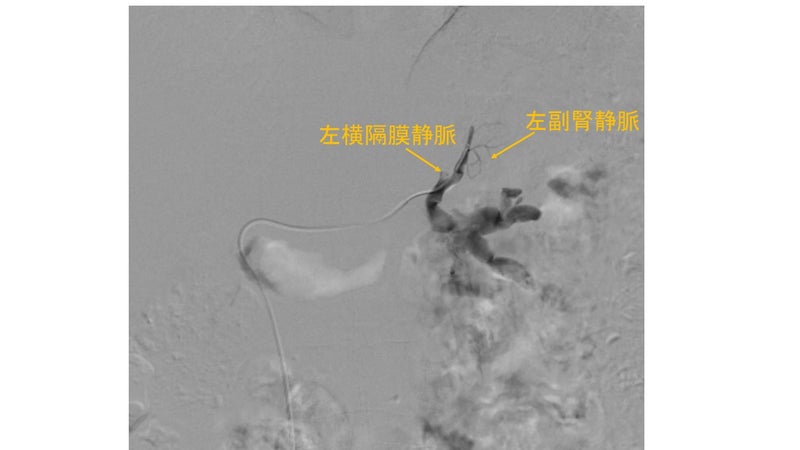

今回は副腎静脈サンプリング(AVS)について紹介します。

AVSはアルドステロン症の局在診断に必要な検査ですが、前提として手術を考えている場合に施行します。逆に、手術を考えていない場合や何らかの理由で手術できない場合にはAVSをする必要はありません。

AVSのことは知っていても、実際にAVSを見たことがある人や、具体的にどうやるのかを知っている人はほとんど見かけませんので、ちょっと細かいですが解説してみます。

当院では外来検査としてAVSを行っていますが、患者さんの状況により1泊2日でも行っています。精度を上げるためにACTH負荷を行い、検査時間は平均90分程度です。このため、朝に来てもらい準備をして10時ころから開始し、昼頃には検査終了。1時間弱の安静で穿刺部出血がないかを確認して昼過ぎに帰宅という流れです。検査結果はその日にはでないので、1週間後に外来で結果説明となります。

手技について具体的に説明すると

・右大腿静脈から5Frシースを挿入。

・左副腎静脈用カテーテルを進めて IVCでサンプリング

・次に左腎静脈に還流する左下横隔膜静脈 にエンゲージ。

・さらにマイクロカテーテルを左副腎静脈に 進めてサンプリング

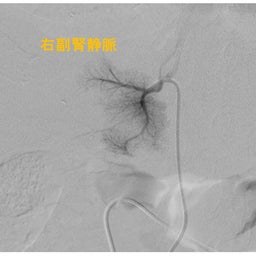

・同じカテーテルのまま、右副腎静脈を探します。

・右副腎静脈を同定できても、カテーテルが安定しない時は右副腎静脈用カテーテル に交換してエンゲージさせます。

・マイクロカテーテルを右副腎静脈内に 進めてサンプリング。

・左右のサンプリングを終えたら、点滴からコートロシン0.25μgを静注

・静注後20~30分の間に右副腎静脈、 左副腎静脈から負荷後のサンプリングを行います。

・最後にIVCのサンプリングも行って終了。

右副腎静脈へのエンゲージが困難で、せっかくエンゲージさせたカテーテルを動かしたくない時は、もう1本右大腿静脈からシースを挿入して、同時に2本のカテーテルを入れてサンプリングを行うこともあります。

AVSの最大の難所は右副腎静脈からのサンプリングです。右副腎静脈は非常に細い静脈で、カテーテルがエンゲージしにくいし、小児の採血のようにポタポタとゆっくりしか血液が引けません。呼吸などでエンゲージが外れたりと、非常に気を使います。そして上手くサンプリングできたか、その場では分からないのです。

ちなみに当院では、今までに30例以上のAVS施行例がありますが、平成18年から平成23年末までの初期の20例だけを見てみると、左副腎静脈のサンプリング成功率は95%でしたが、右副腎静脈の成功率はなんと40%しかありませんでした。幸い、その後の連続10例については右副腎静脈の成功率は95%以上まで改善しています。成功率が改善したのは、造影CTで右副腎静脈を同定しておくことと、マイクロカテーテルの使用です。最近では造影CTもルーチンに行うようにしています。きちんとサンプリングできているかをコルチゾール迅速測定キットで判定する手もあるのですが、

まだ利用したことはありません。

ちなみに失敗理由を探ると、右副腎静脈をそもそも間違っていたことがしばしばありました。というのも、IVCにはあんまり腎静脈と肝静脈以外はあんまり流入する枝がないようなイメージですが、じつは色々と細かい枝が入っています。やはり局所解剖の理解はとても重要です。

写真のように、初期は右下肝静脈や肝小葉から直接IVCに還流する短肝静脈を間違って認識していました。もしこれから取り組む人がいたら気を付けてください。

ハッキリ言ってAVSは見ていても、全く面白くない検査です(笑)。術者としても達成感がないのですが、1週間後にきれいなデータが出ていると、一人でガッツポーズをしています(笑)。

次回はAVSの結果判定についてです。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

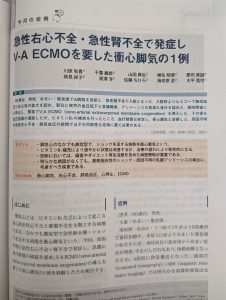

【循環器】今月の症例@日本内科学会誌に掲載されました!

内科学会誌には「今月の症例」というコーナーがあって、各地の地方会で発表された優秀演題が掲載されます。

あなたに紹介するのが遅くなってしまいましたが、8月号の日本内科学会誌の「今月の症例」には循環器内科の川原先生の衝心脚気(しょうしんかっけ, wet beriberi)の症例報告が掲載されています。

脚気心とは、ビタミンB1欠乏によって引き起こされる高拍出性心不全と循環不全を呈する病態ですが、その中でも劇症型で急性肺水腫・ショックを呈するものを衝心脚気と呼んでいます。

この症例は最初は病態を把握できずに焦っているうちにどんどん状態が悪化したのですが、ECMOを導入して、診断もついて、無事に退院となった印象に残る症例です。勉強になるので、ぜひご覧になってください。

ECMO管理なども大変でしたが、じつは鑑別をいろいろ考えてくれたのは腎臓内科の先生方でした。そして病歴(この症例では偏食歴を聞き出せたこと)が大きなカギを握っていて、患者さんの背景をよ~く把握することの重要性を改めて認識させられた症例でもあります。

循環器内科の紹介も出ていますので、医局などで探して、ぜひご一読ください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆専門研修向け Web版・個別病院説明会を開催しています!

直接研修医からホントのところを聞いてみませんか?

9月1日~9月30日まで開催します!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

アルドステロン症の見つけ方 その5

前回はカプトプリル負荷試験など機能検査で原発性アルドステロン症(PA)と診断された後の対応について紹介しました。

CTで片側性か、両側性かを把握して、手術を検討すべきかの判断をします。ただしPAは腫瘍サイズが小さいので、CTで腫瘍が分からなくとも否定できないことに注意です。

仮に片側性病変だったとしても患者さんが手術を望まない、もしくは手術できない状況であれば、ここで打ち止めです。この後は内科的治療になります。内科的治療としてアルドステロン拮抗薬(スピロノラクトンやエプレレノン)を服用してもらいます。通常はスピロノラクトンで100㎎~200㎎/日ほど必要になりますが、カリウム値を見ながら用量を調整していきます。

一方、CTで片側性が疑われたり、両側性かどうかはっきりしない場合で患者さんが手術をしてでも血圧のコントロールを得たり、降圧剤を減らしたいと思っているのであれば、次にすることは局在診断、具体的には副腎静脈サンプリング(Adrenal venous sampling:AVS)を行います。

一般的に、片側病変であれば病側の副腎摘出を勧めますがが、副腎摘出と内科的治療とで、長期的な臓器障害や生命予後を比較した

強固なエビデンスはありません。現在(2021年10月)時点で、日本内分泌学会のガイドライン改定に伴うパブコメが募集されていますので、このあたりの改訂があるかもしれません。発行されたら、改めて紹介します。

次回はAVSについて紹介します。

(編集長)

手ごわいSFAのCTOと格闘中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆専門研修向け Web版・個別病院説明会を開催しています!

直接研修医からホントのところを聞いてみませんか?

9月1日~9月30日まで開催します!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

アルドステロン症の見つけ方 その4

前回までアルドステロン症のスクリーニングと機能検査について紹介しました。

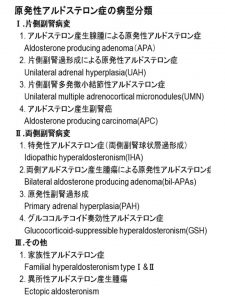

カプトプリル負荷試験などの機能検査でアルドステロン症(PA)と診断されれば、次の病型診断に移ります。実はアルドステロン症の病型分類は下の表のように10個もあります。

でも実際に覚える必要はなく、片側病変か両側病変かを判断することがポイントになります。何故かというと、片側病変なら手術を、両側病変なら内服治療となるからです。

そのためにまずやるべき検査はCTです。一般に片側性であるAPAの腫瘍サイズは平均12㎜程度と小さいので、CTでは1㎜スライスで撮影する必要があります。またアルドステロン症はコレステロールが豊富な腫瘍なので、単純CTでは腫瘍がLow densityになっています。このため単純CTでも十分にあたりはつけることが出来ます。ただし、副腎静脈サンプリング(AVS:Adrenal venous sampling)をする際には造影CTでの副腎静脈の同定が役に立ちます。

注意点は、片側に径が10㎜程度でLow densityの腫瘍を認めれば、かなり疑わしいのですが、径が6㎜以下の微小腺腫がAPAの約半数を占めていることや、腫瘍病変の無いUAHやUMNがあるので、CTで副腎に異常がなくともAVSで局在診断が必要となります。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。

是非ご覧ください!

◆専門研修向け Web版・個別病院説明会を開催しています!

直接研修医からホントのところを聞いてみませんか?

9月1日~9月30日まで開催します!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

アルドステロン症の見つけ方 その3

前回はスクリーニングについて紹介しました。

スクリーニングでARRとPACが基準を満たせば、次にするのは機能確認検査です。この検査をすることで、通常ならばアルドステロンが抑制される状況を作っても、アルドステロンが抑制されずに異常な分泌を続けているのを証明する訳です。

これには

・カプトプリル負荷試験

・生食負荷試験

・フロセミド立位負荷試験

・経口食塩負荷試験

がありますが、どの方法でも良いようです。(日本内分泌学会のコンセンサスステートメントVer4.1)

となると、外来で簡単にできるカプトプリル負荷試験がオススメです。カプトプリルはACE阻害薬ですが、先述のように健常人では服用するとレニンが上昇して、アルドステロンが低下します。でも、PAの場合はアルドステロンが過剰分泌されたままなので、レニンは抑制されたまま、アルドステロンも低下しません。

やり方としてはスクリーニングの時と同じように、ARRに影響のない降圧剤に変更しておき、外来にきたら安静臥位で負荷前の採血を行った後、カプトプリル50㎎を内服します。その後は院内をぶらぶらしてもらい90分後(60分後でも良いらしい)に戻ってきてもらい、再度安静臥位で負荷後の採血を行っておしまいです。そして、1週間後に結果説明に受診してもらいます。

負荷後もARR>200(pg/mlの場合)ならPAの診断となります。

ちなみに診断するには、影響ある降圧剤を中止したりと、きちんとした手順で検査をする必要があります。でも降圧剤の中止や変更は思っている以上に面倒ですので、裏技を紹介しましょう。すでにACE阻害薬やARBを服用している人でも、カリウムが高くない場合(低値ではないけど、ACE阻害薬を服用しているのに低めという意味)、そのままARRを調べてみて下さい。この状況でレニンが抑制されたままとか、ARR>200であれば、かなりPAが疑われます。こうなれば、きちんと説明して薬剤を変更してカプトリル負荷試験をやるのが良いと思います。

機能検査でアルドステロンの自立性分泌が証明されれば、これでPAの診断は確定となります。

次回は病型診断を紹介します。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。

是非ご覧ください!

◆専門研修向け Web版・個別病院説明会を開催しています!

直接研修医からホントのところを聞いてみませんか?

9月1日~9月30日まで開催します!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

アルドステロン症の見つけ方 その2

今回はPAのスクリーニングについてです。

PAのスクリーニングには、随時採血で

・血漿アルドステロン濃度(PAC)

・血漿レニン活性(PRA)

を測定して

・アルドステロンレニン比(ARR=PAC/PRA)

を求めましょう。

本来、アルドステロンもレニンも座位と臥位では値が異なるので、30分の安静臥位での採血が望ましいとされています。しかし、実際のところ難しいので、座位での随時採血でOKです。

なお、ARRを求める時に単位を必ず確認しましょう。PACにはng/dlとpg/mlの二つがあり、各施設(検査機関)によって異なります。

そして、カットオフ値は

単位がpg/mlであれば、ARR>200

ng/dlであれば、ARR>20

となります。(ng/dl=1000pg/100ml=10pg/mlですよね)

さらに、ARRに加えてPAC>120pg/ml (12ng/dl)の併用が推奨されています。

(内分泌学会のコンセンサスステートメントVer4.1 平成28年2月)

他に注意点としては、スクリーニング採血の際にほとんどの症例では降圧剤を内服しているはずですが、利尿剤、β遮断薬、アルドステロン拮抗薬(ACE阻害薬、ARB、スピロノラクトン、エプレレノン)はARRに影響してしまうので、事前に変更が必要です。ただ、利尿薬、アルドステロン拮抗薬は6週間以上、β遮断薬は2週間以上の中止がガイドラインでは求められていますが、実際は難しいです。

変更する降圧剤については

・ブドララジン(ヒドララジンの同効薬)、

・α遮断薬(ドキサゾシン)、

・カルシウム拮抗薬(ニフェジピン、

アムロジピン、マニジピン)

実際のところ、ブドララジンを処方できる施設は限られるので、ドキサゾシンとアムロジピンの組み合わせが、どの施設でも利用可能で便利です。編集長はドキサゾシンとアムロジピンでコントロールが著しく不良の時は、さらにニフェジピンをかぶせています。

スクリーニングの随時採血で、ARR>200かつPAC>120pg/mlの2つの基準を満たせば、次の機能確認検査に進みます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。

是非ご覧ください!

◆専門研修向け Web版・個別病院説明会を開催しています!

直接研修医からホントのところを聞いてみませんか?

9月1日~9月30日まで開催します!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

アルドステロン症の見つけ方 その1

循環器内科には高血圧の患者さんが多く紹介されてきます。健診で指摘された人、既に治療を開始しているけどコントロールがイマイチな人などですが、そのほとんどが本態性高血圧(EH)です。でも、その中に二次性高血圧の患者さんが隠れていて、これを見つけ出すのは循環器内科医のやりがい(ひそかな楽しみ)の一つです。

というのも、二次性高血圧の多くは何種類もの降圧剤を使ってもコントロール不良のことが多く、原因に特異的な治療を行うと非常にコントロールも良くなるし、状況によっては降圧剤を最小限まで減らすことができる場合があるからです。

そんな二次性高血圧の中で、原発性アルドステロン症(PA)は高血圧患者のうち3~10%を占めるというデータもあるくらい頻度の高い疾患ですので、その気になればあなたも見つけられます。今回から、そんなPAの見つけ方を紹介していきます。

まず、PAとくれば高血圧と低カリウム血症ですね。しかしカリウム値が正常の場合も多く存在するので、カリウム値だけで判断するのは良くないようです。

PAのスクリーニングとしては、最初に血漿アルドステロン濃度(PAC)と血漿レニン活性(PRA)を随時採血で調べて、アルドステロンレニン比(ARR=PAC/PRA)を求めます。本来は高血圧患者全例にPAのスクリーニングが望ましいのですが、費用対効果のエビデンスがありません。

このため実際のところ、ARRのスクリーニングが推奨されているのは

①低カリウム血症合併高血圧

②若年者の高血圧、

③Ⅱ度以上の高血圧

④治療抵抗性高血圧

⑤副腎偶発腫合併例

⑥40歳以下での脳血管障害発症例

⑦耐糖能障害

⑧肥満

⑨睡眠時無呼吸症候群

スクリーニングでARRを調べるときは、体位は臥位でも座位でも構いません。ぜひチェックしてみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆専門研修向け Web版・個別病院説明会を開催しています!

直接研修医からホントのところを聞いてみませんか?

9月1日~9月30日まで開催します!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【循環器】大腿穿刺部トラブル その13(高位分岐)

穿刺部のトラブルを減らすために知っておくべきことを紹介してきましたが、今回は高位分岐です。

このシリーズの「その3」(安全な穿刺とは)で説明しましたが、トラブルを減らす穿刺の条件は、

・動脈・静脈を同時に貫通しない。

・確実な止血が行える(背側に骨構造がある)。

・近傍の分枝を傷つけない

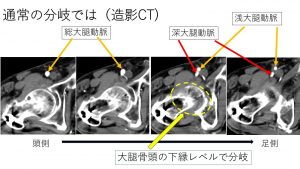

ということで、下図の位置が適切だと紹介しました。

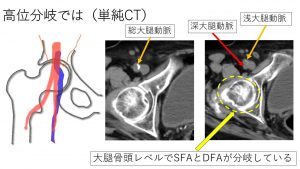

しかし、浅大腿動脈(SFA)と深大腿動脈(DFA)が分岐する位置が、通常よりも頭側にずれていると、SFAやDFAを穿刺することになり、止血時のトラブルにつながります。

高位分岐は体表からでは分かりませんので、患者さんの過去のCTやエコーなど、画像から確認するしかありません。あまり穿刺部のことをCTで確認することはないかもしれませんが、やはり準備が大事です。

CT画像で説明すると、通常は大腿骨頭より足側でSFAとDFAに分岐します。

ところが、高位分岐では、大腿骨頭が写っているレベルでSFAとDFAに分岐します。

これに気づいていれば穿刺部のトラブルを減らすことにつながります。ぜひカテ前の準備でチェックしてみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆専門研修向け Web版・個別病院説明会を開催しています!

直接研修医からホントのところを聞いてみませんか?

6月1日~6月30日まで開催します!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【循環器】大腿穿刺部トラブル その12(ガイドワイヤーの特徴)

穿刺部のトラブルを減らすには、使っている道具の特徴を理解しておくことも重要です。

穿刺の際に使われるシースキットにはガイドワイヤーが付属していますが、このガイドワイヤーには大きく2種類あります。

一つは、コアワイヤーにプラスティックをカバーしたタイプで、ラジフォーカス®が代表的なものです。

もう一つが、ステンレスコアに細いワイヤを巻きつけてあるスプリングワイヤー

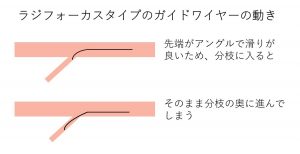

ラジフォーカスタイプは滑りが良く、屈曲や蛇行が強くても挿入できますが、どこでも進んでしまうので、分枝に先端が迷入してしまう危険性があります。透視のない状況で、挿入時の手ごたえだけでは、どこに進んでいるのか全く判断できません。それだけと血管損傷のリスクが高くなります。

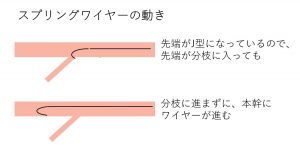

一方で、スプリングワイヤーは滑りはそれほどでもなく、高度に屈曲していると通過困難なこともあります。しかし、多くの製品が先端形状がJ型になっていることもあり、分枝に迷入しにくいワイヤーです。挿入時のワイヤーの抵抗がなくスムーズに挿入できれば、分枝損傷の危険は小さいと判断できます。逆に何らかの抵抗を感じるのであれば、それ以上挿入の手技をやめて、透視などで確認しないと、トラブル必発と言えます。

前回の記事で触れましたが、どうしても透視なしで大腿動脈穿刺をしなくてはいけない時には、編集長だったらシースに付属のワイヤーがどちらのタイプかを確認し、あえてスプリングワイヤーを用いてやります。特にERの現場で重症患者に鼠経部から動脈や静脈にシースを入れることがありますが、穿刺部のトラブルを起こして、かえってヤバいことにならないように慎重にすべきです。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆専門研修向け Web版・個別病院説明会を開催しています!

直接研修医からホントのところを聞いてみませんか?

6月1日~6月30日まで開催します!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!