専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

CPXの実際(5) 最高酸素脈

CPX(心肺運動負荷試験)で負荷中の指標を紹介しています。

前回は最大酸素摂取量(Peak VO2)と嫌気性代謝閾値(AT)について紹介しました。今回は最高酸素脈とVE/VO2、VE/VCO2を紹介します。

【最高酸素脈(Peak VO2/HR、Oxygen pulse)】

最高酸素脈は酸素摂取量を心拍数で割ったもので、1回の心拍出量がどれだけ酸素摂取に関与しているかを評価する指標です。つまり最大負荷時の心拍出量の指標の一つでもあります。

標準値は以下のように計算されるそうですが、60歳代で運動習慣のない人であれば10ml/beatであれば正常と考えて良いそうです。

<激しい運動習慣のない成人における VO2/HRの標準値>

男性:(-0.1×年齢+34.5)×体重/(220-年齢)

女性:(-0.1×年齢+28.9)×体重/(220ー年齢)

(日本循環器学会の標準値より)

注意点としては、ベータ遮断薬など心拍数を下げる薬を服用していると高く出てしまいます。そして心拍出量を示す指標と述べましたが、心機能そのものを示す指標ではないことにも注意が必要です。例えば肺高血圧や長期臥床で骨格筋量が低下している場合にはこの値は低下します。

【VE/VO2、VE/VCO2】

ウォームアップの項でも触れましたが、これらの指標は負荷に伴って徐々に低下します。これは運動に伴って肺血流も肺換気も増加するため、換気血流不均衡分布が改善されるためです。VE/VO2はATまで低下し続け、その後上昇に転じます。VE/VCO2はATあるいはRCP(呼吸性代償開始点)まで低下し続け、RCP以後に上昇します。

この指標は、VE/VO2ーVE/VCO2の関係から最大負荷をかけずにATを決定できるため、心筋梗塞後や術後早期にCPXを行う場合に有用です。

この指標に影響する因子は肺血栓塞栓症、SV(1回拍出量)低下、血管内皮機能低下、交感神経活性の異常亢進、浅く速い呼吸様式などです。

心不全ではSV低下により、血管壁へのシアストレスを増加させることができず、結果として血管内皮からのNOの産生が増加しないため肺血流も増加しないことや、交感神経活性の更新により血管拡張をきたしにくくしているとされます。

(参考文献:安達仁編著 CPX・運動療法ハンドブック)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

CPXの実際(4) 最大酸素摂取量と嫌気性代謝閾値

CPX(心肺運動負荷試験)の実際を紹介しています。CPX負荷中に得られる指標はたくさんありますが、前回は酸素摂取量の異常パターンを紹介しました。

今回は最高酸素摂取量(Peak VO2)と嫌気性代謝閾値(AT)についてです。

【最高酸素摂取量(Peak VO2)】

Peak VO2は心臓リハビリにおける酸素摂取量に関する最も重要な指標ですが、これ以上はもはや運動できないという強度(医学的な安全限界とか本人の自覚的限界)で負荷が終了したときの酸素摂取量(酸素摂取量の最高値)のことです。

混乱しやすいものとして、最大酸素摂取量(VO2 max)があります。VO2 maxは有酸素運動能力を反映し、この値が大きいほど心肺機能の能力が高いことを意味します。アスリートやトレーナーが使っているのはこちらの方です。

心不全患者さんの心臓リハビリでは安全優先ですので、VO2 maxではなくPeak VO2が用いられますただし、両者は同義語として用いられている場合もあります。

【嫌気性代謝閾値(AT:Anaerobic threshold)】

ATの定義は「好気的代謝に無気的代謝が加わる時点での酸素摂取量」となっていて単位はml/minです。

ATの決定法には以下の通りいくつかあるので、負荷終了後の解析時にいくつかの方法を見ながら決定していきます。

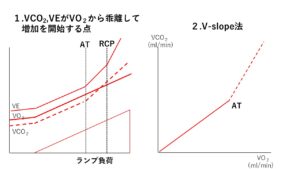

1.VCO2、VEがVO2から乖離して増加を開始する点(下図・左)

2.V-slope法でSlopeの傾きが45度以上になり始める点(下図・右)

3.VE/VO2の増加開始点

4.R増加開始点

5.PETO2増加開始点

ATはPeak VO2の約60%であり、AT以後は乳酸の産生が進み、徐々にアシドーシスになります。この時はまず腎臓での代償機序が働きますが、それが限界を迎えると肺による代償機序(=過換気)が始まります。このポイントを呼吸性代償開始点(RCP:Respiratory Compensation Point)と言います。

(参考文献:安達仁編著 CPX・運動療法ハンドブック)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

CPXの実際(3) 負荷中に得られる指標

CPX(心肺運動負荷試験)の実際を紹介していますが、今回は負荷中の指標についてです。

負荷中に得られる指標は以下のようにたくさんあります。

①酸素摂取量

②最高酸素脈(peak VO2/HR, Oxygen pulse)

③VE/VO2, VE/VCO2

④VE vs VCO2 slope

⑤PETCO2, PETO2

⑥TV-RR関係

⑦RR threshold

⑧Ti/Ttot

⑨呼吸予備能(Breathing reserve)

⑩SpO2

⑪Oscillatory ventilation

⑫OUES

これらを全部覚えて使いこなすのは正直なところ難しいですが、何となくこんなものを見ているとイメージだけでもつかんでおくと良いでしょう。

今回は酸素摂取量を見ていきます。酸素摂取量はATP産生そのものと考えて良いので、酸素摂取量が増加しなければATPも増加しないので、いろいろな症状につながります。

今回は酸素摂取量増加に関する異常パターンを見ていきます。

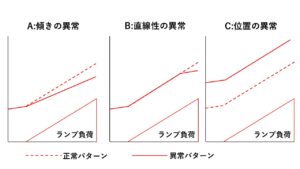

・酸素摂取量増加の3つの異常パターン

酸素摂取量は負荷1ワット(W)につき10㎖/分増加(ΔVO2/ΔWR=約10㎖/min/W)することは覚えておきましょう。

異常パターンの1つ目(図A)は、ΔVO2/ΔWRが低下しているパターンで、傾きの異常と言われます。心不全症例やでコンディショニングが進んだ患者など、有酸素代謝能力が低下して負荷初期から嫌気性代謝の割合が高いことが原因で、ΔVO2/ΔWRが7㎖/min/Wくらいまで低下します。

2つ目のパターン(図B)は直線性の異常と言われ、軽労作では有酸素代謝が正常に行われますが、あるレベルの負荷に達すると嫌気性代謝の割合が増大するような場合に見られます。狭心症による虚血や拡張障害などがこのパターンを示します。

3つ目(図C)は傾きは正常だが、上方にシフトする位置の異常のパターンで、特に肥満の強い場合に見られます。安静時の酸素摂取量は正常ですが、ウォームアップ時から予測値よりも増加し、傾きは正常パターンが特徴です。強い肥満の場合には自分の下肢が重いため、エルゴメーターを漕ぐ時に要するエネルギー需要が正常体重の人よりも多いことが原因とされています。

次回は最高酸素摂取量(peak VO2)について紹介します。

(参考文献:安達仁編著 CPX・運動療法ハンドブック)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

CPXの実際(2) ウォームアップで見るべきポイント

前回からCPX(心肺運動負荷試験)の実際を紹介していますが、今回はウォームアップで見るべきポイントについてです。

ウォームアップは0ワット、3分間で行います。これだと心不全患者さんでも行うことができます。ウォームアップ中には以下の3点を見ていきます。

①酸素摂取量(VO2)

ウォームアップを開始すると、VO2は急激に増加しますが3分以内に定常状態(プラトー)に達します。このプラトーに達するまでの時間は老化や心不全で延長し、延長の度合いは予後の指標となります。

もしVO2がプラトーにならない場合には、ウォームアップで既に嫌気性代謝閾値(AT)を超えていることを意味します。

②VE/VO2、VE/VCO2の変化

VE/VO2、VE/VCO2ともウォームアップ開始に伴って低下します。これは肺血流も肺換、気も増加するためですが、心不全であればこれらの増加の程度が小さいのでVE/VCO2がどの程度低下するかを見ると心不全の重症度を推測できます。

一方でウォームアップですでにATに達している場合には、VE/VO2が増加し、VE/VCO2以上の値になります。

③心拍応答

ウォームアップを開始すると、速やかに心拍数が増加します。これは副交感神経活性の消退が主たる要因とされています。この心拍応答が極端に低下している(つまり心拍数が上昇しない)場合としては、ペースメーカリズム、除神経(開心術後、心臓移植)など限られています。

逆に心房細動の場合は心拍応答が過剰になりますが、この場合はβ遮断薬や運動療法でのレートコントロールが必要です。運動療法の禁忌ではなく、運動療法を継続すべき状況です。

(参考文献:安達仁編著 CPX・運動療法ハンドブック)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

CPXの実際(1) 安静時に見るべきポイント

今回からCPX(心肺運動負荷試験)の実際を見ていきます。まずはCPXの負荷開始前、安静時で見るべきポイントについてです。

CPXでの負荷は8~12分で終了するようにします。心疾患患者では最大負荷強度が100ワット前後で

あることが多いので、10ワットずつのランプ負荷に設定します。

安静時には以下の5つのパラメータを確認します。

①心電図・血圧

②心拍数

③酸素摂取量(VO2)

④ガス交換比(R)

⑤VE/VCO2

①心電図・血圧

前回までで紹介しましたが、負荷検査をやって良いかの判断や心電図の中止基準を判断するベースラインとなります。血圧>180mmHg、<80mmHgではCPXは行わない方が良いでしょう。

②心拍数

ご存じの通り、安静時には副交感神経優位で、運動時は交感神経優位となっています。副交感神経活性は速やかに変化するので、安静時にも心拍数は微妙に変化します。しかし心不全患者などでは安静時でも交感神経優位になっており、心拍数の微妙な変化が消失します。安静時からやや頻脈気味で心拍数の変化が見られない状況であれば、負荷中に不整脈などの出現が起こりやすいと想定しながらCPXを行うことが大事になります。

③酸素摂取量(VO2)

酸素摂取量は250~400㎖/分となります。だいたいこの範囲に入っているかをチェックして、外れているようなら機器の較正をやり直します。

この数字の根拠としては、安静時における酸素摂取量3.5(mL/kg/分)を1METとする定義をから考えると、体重が60㎏の人の酸素摂取量は210㎖/分となります。実際はエルゴメーターに乗ると体全体にやや力が入る影響で1.2~1.8METsくらいになるので、酸素摂取量は250~400㎖/分となります。

④ガス交換比(R)

通常ガス交換比は0.82~0.83で、0.70未満や1.0以上の場合には較正をやり直します。

ガス交換比はVCO2/VO2で計算しますが、安静時では呼吸商とほぼ同じ値を示します。ちなみに脂肪のみを摂取していると0.7程度、炭水化物のみだと1.0になります。「呼吸商」とは呼ばないのは、基礎代謝量測定時のように完全な安静状態ではないため、CPXでの安静時でも「ガス交換比」と呼んでいるそうです。

⑤VE/VCO2

VE/VCO2はCO2換気当量とも呼ばれますが、CO2を1モル排出するのに必要な換気量のことです。これだけだとちょっと良く分かりませんが、換気・血流不均衡(V/Qミスマッチ)に依存する指標と言われるとイメージしやすいかもしれません。安静時には30~50程度を示しますが、高いほどV/Qミスマッチが大きいことを意味します。

具体的には、心不全では運動中に肺動脈が拡張しないことと心拍出量が少ないため、肺血流量が増加せずガス交換効率が低下するので、VE/VCO2は高値になります。当然ながら、安静時のVE/VCO2は心不全の重症度を反映します。他にも肺高血圧や重症COPDでも高値となり、各種の治療効果の判定にも使えます。

(参考文献:安達仁編著 CPX・運動療法ハンドブック)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

心電図異常の陽性基準 不整脈

前回は心電図異常の基準としてST変化を取り上げましたが、今回は運動負荷中に見られる不整脈についてです。

一般的に、運動による心筋虚血は異所性興奮を起こしやすく不整脈を引き起こすとされています。具体的には心室頻拍、R on T現象、連続する2段脈、3段脈、30%以上の頻度の心室性期外収縮(PVC)がガイドラインでも運動負荷中止徴候として挙げられていますし、運動誘発性に一過性の心房粗細動、Ⅱ度以上の房室ブロック、脚ブロックが出現することがありますが、これらも重篤な基礎疾患を反映している場合があるので、運動負荷中止基準に含まれています。

一方で運動による迷走神経抑制と交感神経刺激により安静時に存在する不整脈を抑制することもあります。具体例としては、安静時のPVCの多くは運動により焼失し、運動後に再出現するパターンをとり、良性の反応と言われます。

【洞不全症候群(SSS)】

洞不全患者では運動に対する酸素摂取量の増加に比べて心拍数の増加の程度が少ないとされていますが、ガイドラインではSSSによる3秒以上の洞停止(Sinus arrest)や洞房ブロック(SA block)を認めても、運動負荷で心拍数が適度に増加すれば運動許容できるとされています。注意すべき点としては、負荷中よりも負荷終了後に迷走神経緊張を来して著明な洞徐脈や洞停止を来すことがあるので、観察を怠らないようにしましょう。

【心房細動】

慢性心房細動患者では、運動時の心拍上昇反応と自覚症状を確認する目的に運動負荷を行う場合がありますが、最大心拍数が高く、最大酸素摂取量が低い傾向があります。このため、心拍数だけでなく酸素摂取量の増加の程度も確認しながら運動負荷を行う必要があります(つまり、トレッドミル検査よりもCPXの方が望ましいことになります)。

【心室性期外収縮(PVC)】

前述のように、安静時のPVCの多くは運動により焼失し、運動後に再出現するパターンをとり、良性の反応と言われますが、負荷終了後だけに出現するPVCは冠動脈疾患と関連し、予後不良とする報告もあります。

運動誘発性のPVCは健常者にも見られることがあり、心拍数130bpm以上で散発するPVCは正常反応とも言われます。しかし連発や頻度が多い場合は虚血と関連しているとされ、中止基準に含まれます。

(参考文献:安達仁編著 CPX・運動療法ハンドブック)

(編集長)

ICUでのECMO抜去の助手

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

心電図異常の陽性基準 ST変化

前回は運動負荷試験の中止基準について確認しました。今回は心電図異常の基準を確認していきます。

虚血性心疾患における運動負荷検査では、診断だけでなく病態の評価や予後予測、治療効果判定などの評価目的に心電図変化だけでなく、血圧増加反応の低下、心拍数上昇反応の低下、低運動耐容能なども指標にて判断していきます。心電図指標としてはST低下が有名ですが、それ以外の心電図指標の意味も頭に入れておく必要があります。

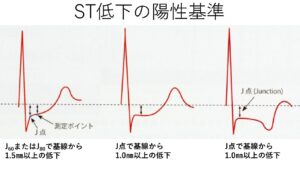

まずは虚血の判定基準は以下の通りです。

【確定基準】

・ST低下:水平ないし下降型で0.1mV以上低下(J点から0.06秒後ないし0.08秒後で測定)

・ST上昇:0.1mV以上(T波の増高に影響を受けないようにJ点付近で判定する)

・安静時からST低下がある場合:水平型ないし下降型で付加的な0.2mV以上のST低下

【虚血が疑わしい所見】

・0.1mV以上の上向型ST低下の中でもST部の傾きが小さい(≒水平型に近い 1mV/秒以下)の場合

・陽性U波の陰転化

・HR-STループが時計方向回転

【偽陽性を示唆する所見】

・HR-STループが反時計方向回転

・運動負荷中は上向型のST低下だが、負荷終了後に徐々に水平型、下降型に変化して長く続く場合(Hysteresis)

ST上昇について補足説明するとaVR以外で認めるST上昇は虚血の特徴的な所見ですが、心筋梗塞後の異常Q波がある誘導では必ずしも虚血を意味するものではありません。

HR-STループとは、横軸に心拍数を縦軸にST変位をとって、負荷開始から回復期にかけてのST変化と心拍数をグラフ化したもので、ループが反時計回転(傾きが小さい)場合には偽陽性の確率が高い、ループが時計回転(傾きが大きい)場合には陽性である確率が高いというものです。今は使われることはあまりありませんが、要は低い心拍数の時点からSTが低下してくる方が虚血の可能性が高いと覚えておけば良いと思います。

(参考文献:安達仁編著 CPX・運動療法ハンドブック)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

運動負荷試験の中止基準

前回は運動負荷試験の禁忌をまとめました。今回は運動負荷試験の中止基準について確認します。

中止基準には

・自覚症状

・他覚所見

・血圧

・心電図

で判断していきます。

<自覚症状>

・強い息切れ、下肢疲労や下肢痛(Borgの自覚的強度≧17)

・進行性に増強する胸痛(心電図変化の有無は問わない)

・失調・めまい(中枢神経症状)

・本人の要望(運動を中止したい)

<他覚所見>

・チアノーゼ、顔面蒼白(低潅流の徴候)

・冷汗

・運動失調

<血圧>

・収縮期血圧の上昇不良ないし進行性低下(負荷増強にもかかわらず収縮期血圧10mmHg以上の低下)

・異常な血圧上昇(収縮期血圧250mmHg以上を連続して記録)

<心電図>

・明らかな虚血性ST-T変化(ST上昇や2mm以上の虚血性ST低下)

・調律異常(著明な頻脈ないし徐脈、心室頻拍、頻発する不整脈、心房細動、R on T、心室性期外収縮など)

・Ⅱ~Ⅲ度の房室ブロック

・心電図記録不良(電極接触不良などの技術的要因)

心電図はここに挙げたもの以外にも異常判定の基準がありますが、次回以降に紹介します。

(参考文献:安達仁編著 CPX・運動療法ハンドブック)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

運動負荷試験の禁忌

前回はCPXを紹介しました。CPXは有用な情報が得られますが、運動負荷をかけるという点では適応や禁忌を熟知しておく必要がある検査です。今回は運動負荷試験の禁忌をまとめておきます。

<絶対的禁忌>

・2日以内の急性心筋梗塞

・内科治療により安定していない不安定狭心症

・自覚症状または血行動態異常の原因となるコントロール不良の不整脈

・症候性の高度大動脈弁狭窄症

・コントロール不良の症候性心不全

・急性の肺塞栓または肺梗塞

・急性の心筋炎または心膜炎

・急性大動脈解離

・意思疎通の行えない精神疾患

<相対的禁忌>

・左冠動脈主幹部狭窄

・中等度の狭窄性弁膜症

・電解質異常

・重症高血圧

・頻脈性不整脈または徐脈性不整脈

・肥大型心筋症またはその他の流出路狭窄

・試験が十分行えないような精神的または身体的障害

・高度房室ブロック

相対的禁忌とは負荷検査の利点が、運動のリスクを上回る場合に実施してよいという意味です。運動負荷により状態が悪化する可能性が高いものですが、低レベルの負荷で慎重に行うことで貴重な情報を得ることがあります。

状態悪化の可能性を考慮して、緊急対応が取れる準備を整えることはもちろんですが、心疾患患者では症状が刻々と変わるものですので、負荷試験直前のチェックも重要になります。

(参考文献:安達仁編著 CPX・運動療法ハンドブック)

(編集長)

カテ後の振り返り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

CPX(心肺運動負荷試験)で分かること

前回は外来心リハについて紹介しましたが、心リハを行う上でどの程度まで運動負荷をかけて良いのかの判断には、バイタルの変化や症状の有無だけでなく、負荷試験での評価が重要になります。

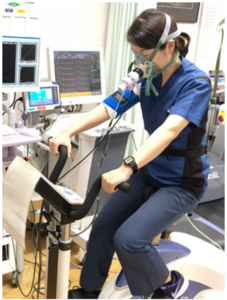

そんな時に用いられる負荷試験の一つにCPX(Cardioplumonary Excercise Training:心肺運動負荷試験)があります。当院にもCPXがあって心リハの際に利用していますが、その特徴をまとめてみます。

CPXは「ランプ負荷」、「運動負荷試験」、「呼気ガス分析」という特徴を有する呼気ガス分析を併用して行う運動負荷試験のことです。運動負荷には自転車エルゴメーターが用いられています。

ランプ負荷とは徐々に負荷量が増加するため、安静時、軽労作、中等度の労作、重度の労作と各段階の血行動態などを把握することができます。そして呼気ガス分析で酸素摂取に関する呼吸機能や心機能、骨格筋、自律神経など関連する病態の把握が可能となります。

他の負荷検査としては、運動負荷心筋シンチや負荷心エコーがありますが、運動負荷心筋シンチでは最大運動負荷かけないと評価できません。例えば膝の悪い高齢者だと最大負荷をかけられないので有用な情報が得られないことになります。また負荷心エコーでは骨格筋を含めた全身の情報はえられません。

そしてCPXはトイレ歩行が許可されたばかりの心不全患者さんでも施行可能で、心リハの方針決定に有用な情報が得られます。

CPXの具体的な臨床応用として以下のようなものがあります。

・運動耐容能の評価

・運動処方・日常生活指導

・息切れの鑑別

・虚血重症度の判定

・心不全の病態解明、重症度把握

・ペースメーカ至適モードの設定

・心不全における僧帽弁置換術/形成術の効果予測

(参考文献:安達仁編著 CPX・運動療法ハンドブック)

(編集長)

筑波大学循環器内科のホームページより

筑波大学循環器内科のホームページより

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!