専門研修ブログ

- トップ

- 専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

CLTI 抗血小板療法

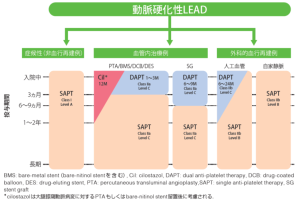

改訂されたガイドラインをもとにCLTIについて紹介しています。今回はCLTIを含めた動脈硬化性LEAD患者に対する抗血小板療法についてまとめてみます。

冠動脈でも頭蓋内でも、もちろん下肢でも動脈硬化がベースにある場合には抗血小板療法が必須です。この抗血小板療法の目的は2つあって、心血管イベントの抑制と、もう一つは治療後の早期血栓閉塞予防です。つまり、全てのPAD患者は2次予防目的に、基本的に生涯にわたって抗血小板療法が必要になります。

特に血管内治療(EVT)でステントやステントグラフトを留置した後は、抗血小板薬を2剤併用するDAPT(Dual Antiplatelet Therapy)が行われます。もともとは冠動脈ステントで行われているものを下肢領域でも慣習として行っていて、明確なエビデンスがある訳ではありません。DAPTにすれば抗血小板作用が強くなるので、血栓性イベントは低下しますが、出血イベントが増加するので、しかし、今さら抗血小板薬を1剤だけでOKという試験は実施できないので、現在はDAPT期間をいかに短くして抗血小板薬単剤(SAPT:Single Antiplatelet Therapy)にできるか?ということが議論されています。

抗血小板薬の種類にはいろいろありますが、DAPTは通常アスピリン+チエノピリジン系抗血小板薬(クロピドグレル、プラスグレル、チクロピジン)のことを指していて、アスピリン+シロスタゾールはDAPTには含めないことになっています。

主なデバイスのDAPT期間は以下の通り

・大腿膝窩動脈領域に対する自己拡張型ステントグラフト(バイアバーン)では、DAPT6か月が推奨

・腸骨動脈領域に対するバルーン拡張型ステントグラフト(VBX、LIFESTREAM)では、DAPT6~9か月以上が推奨

・DES(Zilver PTX、Eluvia)では、DAPT2か月以上が推奨

・DCB(IN.PACT、Lutonix、Ranger)では、DAPT1か月以上が推奨

(参考文献:日本循環器学会・日本血管外科学会 2022年改訂版末梢動脈疾患ガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

新年明けましておめでとうございます

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

このブログの読者は年末年始も当直や日勤で、お正月って何?という方ばかりかと思います。コロナに加えて、インフルエンザも徐々に増えていて、毎日発熱患者の対応に追われているのではないでしょうか。大変お疲れ様です。

編集長は大みそかと元旦はお休みをいただきましたが、病棟や発熱外来、コロナ病棟など、例年となんら変わらず病院にいる年末年始です。

さて、このブログは水戸済生会の専門研修を紹介するのが一番の目的ですが、当院は有名病院のような知名度はありませんし、大学病院のように、何でもそろっている訳ではありません。

でも、専門医取得を目指すあなたにとっては、自分が経験できる症例数や、自分で実際に行う手技の多さと多様さ、そして働く環境という点から考えると、当院はすごく掘り出しものだと思っています。

前回のブログでもご紹介したとおり、春から4名の内科専攻医が来てくれますが、彼らの期待に十分応えられるように我々も頑張りたいと思います。

今年もこのブログでは、少しでも早く臨床の実力を付けたいあなた、第一線でビビることなく手技をできるようになりたいあなたに、当院の専門研修の魅力や、各診療科の情報を引き続きお届けしたいと思います。

改めまして、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

年末のご挨拶

早いもので、もう年末ですね。

当院の内科専門研修を紹介する目的で2020年7月から始めたこのブログも、気づいたら約2年半たっていました。週1回のゆっくりしたペースで記事を書いて、扱うテーマもだいぶニッチなものばかりなので、正直なところ2年たっても閲覧数はあまり増えていません(笑)。でも、こうしてあなたに記事を読んでいただけるのは、編集長としてはうれしい限りです。御礼申し上げます。

さて、水戸済生会の内科専門研修では、今年大事件が起きました。

それは何かというと・・・・・、内科専門プログラムで定員いっぱいの4名の応募をいただきました♪

初めてのことで、内科スタッフは誰もが、とても驚きましたが、同時に応募してくれた4名の期待に応えて、しっかりと研修できるように気を引き締め直す必要があると改めて認識しました。

何度か紹介していますが、当院の内科専門研修プログラムの特徴を一言でいえば、消化器内科、循環器内科、腎臓内科を中心に、できるだけ早くサブスペシャルティ領域の専門医資格を取得することを目指しています。

これは、早く自信をもって対応できるものが欲しいという専攻医のニーズに応えるものですが、同時にいろいろな状況でも活躍できる内科医になってもらえるように、さまざまな経験をしてもらうことも重要と考えています。

臨床の現場で活躍できる内科医を育てていけるようスタッフ一同頑張ってまいりますので、来年もどうぞよろしくお願いいたします。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

CLTI 大切断(2)

改訂されたガイドラインをもとにCLTIについて紹介しています。前回はCLTI治療の中での大切断のメリットと適応について紹介しました。今回は主にデメリットについてまとめてみます。

CLTIに対する大切断の主目的は,虚血性疼痛の緩和と病変組織,感染巣,壊死組織の除去であり、繰り返される再治療と長い治療期間からの解放されるというメリットがあることは前回も紹介しました。

しかし、最初はごく小さな足の傷が、大切断という大事件に発展することは患者や家族は想像だにしていないのが普通です。創治癒を得るまでに、どのくらいの期間がかかるのか、何回EVTをする必要があるのか、創傷ケアの継続の必要性、疼痛が持続してしまう可能性など、分からないことだらけで、患者や家族の事情や願い、目標とは一致しないことがほとんどです。そのため、予想されるこれらの情報を共有し,適切な意思決定を支援していくことが極めて重要になり、治療の各段階においても大切断や、場合によっては血行再建も大切断も行わない緩和医療も含めたあらゆる選択肢について話し合う必要があります。

そんな話をする時に知っておいた方が良い数字を押さえておきましょう。

<切断後の創傷治癒率>

小切断(足趾・足部切断)では追加のデブリードマンや切断は4~40%に必要。再入院率は約20%で,その大半は1ヵ月以内。

膝下切断後の一次治癒率は約60%であり,15%で膝上切断を要する.

膝上切断は最も一次治癒率が高い切断手法だが、ただし膝上切断でも術後30日で8.1%の治癒不全を認めるとの報告があり。

< 大切断術後の生命予後>

大切断術30日後死亡率は4~22%,大切断後5年の生命予後は30~70%。

特に低心機能症例は大切断に対する耐術能が低く、周術期死亡リスクは上昇する。

<切断後の歩行維持率>

膝下切断後の歩行維持率は33%,膝上切断後では0%

かなりショッキングな数字かもしれませんが、実際にCLTI患者さんを診ていると実感のある数字でもあります。CLTIについてはエビデンスと呼べるようなデータもまだまだ少ないのですが、今回のガイドラインには実臨床での疑問をPractical question(PQ)として取り上げています。

このPQはエビデンスが乏しい中で、ガイドラインを作成した委員の先生たちが臨床で患者さんと向き合いながら日々格闘しているのが分かる文章で、いろいろと良いことが書いてあります。その中でもこの大切断に関するPQは編集長としては非常に納得・共感するところがありましたので、転載させていただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

わが国のCLTI患者は,高齢で,長期間透析によるアミロイドーシスによって手の巧緻性が失われ,糖尿病網膜症によって視力低下も認められる患者が多いため,義足装着が困難な患者も多く,その結果諸外国の報告に比較して歩行維持率は低い傾向にある.したがって若年者の事故や腫瘍切除後の患者のように,大切断術後に義足をつけて歩行が可能であるとの考え方は,わが国のCLTI患者においては当てはまらない.このように歩行機能が失われる可能性が高くなることや,創離開や周術期合併症があるため,安易に大切断を選択できない.透析患者において大切断を選択し大切断によって歩行機能が失われると,外来透析クリニックへの通院が困難になり,透析ができる施設へ入所するなど患者の社会的な環境が大きく変化する.大切断によって在宅での生活が失われる可能性も十分考慮する必要がある.したがって患者が在宅での生活を強く希望する場合には,創傷と付き合いながら疼痛管理と感染制御などの緩和医療を在宅で行うということも,わが国においては選択する場合もある.(ガイドラインのPQ10より転載)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(参考文献:日本循環器学会・日本血管外科学会 2022年改訂版末梢動脈疾患ガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

CLTI 大切断(1)

改訂されたガイドラインをもとにCLTIについて紹介しています。

今まではCLTIの評価や血行再建、創傷治療に関して紹介してきましたが、CLTIでは大切断の話題は避けて通れません。もちろんCLTI治療の第一選択は血行再建ですが、切断も重要な治療の選択肢になります。決して切断は治療の失敗ではないのです。もちろん切断を決めるのは治療する我々も容易なことではありませんが、患者としても簡単に受け入れられるわけがありません。しかしそのメリット、デメリットを整理しておくことは重要で、ガイドラインでも一つのセクションを設けて大切断について記載しています。

まず、言葉の定義ですが、ここでいう大切断とは「大切断=踵(かかと)がなくなる切断」と考えてください。大切断には膝下(下腿)切断と膝上(大腿)切断があります。さらに一次切断(血行再建無しで切断)と二次切断(血行再建後に切断)という言い方も使われます。

CLTIに対する大切断の主目的は,虚血性疼痛の緩和と病変組織,感染巣,壊死組織の除去であり、繰り返される再治療と長い治療期間からの解放されるというメリットがあります。もちろん可能であれば歩行維持を目的とした義肢やリハビリテーションを提供しなければいけません。

大切断の適応としては、以下の4つがガイドラインに記載されています。

①再建不可能な血管疾患を有する状態

多くの場合、血行再建術の不成功、または血行再建困難例が大切断に至る理由となります。特に足関節以下(IM)のフローが悪い時は非常に成績が悪くなります。

②非機能肢(神経損傷や脳卒中による麻痺がある状態や関節拘縮により下肢機能が著しく障害された状態)

血行再建術の適応は限定的であり,大切断は有効な治療となりえます。

③足部の主要な運動負荷部位の壊死または制御不能な感染

広範な壊死に創部の感染が加わると制御できない状況になりえます。中足骨レベルでの切断では治癒が見込めない壊死・感染の拡がりや骨髄炎・深部感染症,踵を含む広範な壊死では大切断を考慮します。

④重篤な併存疾患や限られた生命予後しかない状態に対し、回復まで長い期間を要するハイリスク手術の回避

重篤な併存疾患を有する患者や長期生存が見込めない患者においては大切断が適応となる場合があります。血行再建を繰り返し、創治癒を得るまで長期の入院が求められることがしばしばありますが、これは著しくQOLを低下させます。これに対して一次大切断は早期に創傷ケアを必要とする状態を回避することで入院期間を短縮することができます。

(参考文献:日本循環器学会・日本血管外科学会 2022年改訂版末梢動脈疾患ガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

CLTI 創傷治療(5)

改訂されたガイドラインをもとにCLTIについて紹介しています。

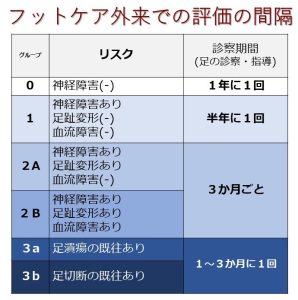

CLTIの創傷治療は8項目に分けて考えていきますが、実は最後の⑧再発の予防/予防的フットケアについては、ガイドラインでは触れられていません。と言っても大事なところなので、当院の経験も踏まえて少しだけ触れておこうと思います。

まずは、CLTI患者の下肢の予後について、ガイドラインには患側下肢と対側下肢に分けて記載されています。

患側下肢では血行再建術後の下肢大切断リスクはとくに術後1年以内に集中しており、それ以降は比較的低率にとどまりますが、術後1~3年の大切断(踵が無くなる下腿切断もしくは大腿切断)の累積発生率は10~20%程度と報告されています。EVTと外科的血行再建術を比べると,最終的な大切断リスクや総死亡リスクは同等とする報告が多いようですが、創傷治癒は外科的血行再建術の方が早期かつ高率に達成されやすいとされています。

そして、血行再建術後にいったん創傷治癒が得られてもCLTIが再発することがあります。CLTI再発率は創傷治癒後1年で2~8%,2年で6~13%,3年で9~17%とされており、創傷治癒が得られた後もCLTI再発のリスクに注意して観察する必要があります。

片側性にCLTIを呈する患者が、経過中に対側肢にCLTIを発症することは珍しいことではありません。術後2年の対側CLTIの累積発症率は20%で、本邦からも対側肢のCLTI発症率は1年で20.8%,3年で44.8%,5年で54.2%であったとの報告があります。

つまり、CLTI患者では患側下肢も対側下肢も十分に注意してフォローする必要があることを認識しておくことが重要です。ただ、日常の外来ではなかなか靴下を脱がせて両足の確認は難しいのが実情です。そうであれば形成外科の受診日と同じ日にするとか、フットケアに関心のある看護師さんを味方につけるなどの工夫が役に立ちます。ちょっと古いのですが、当院でのフットケアの間隔は下記を参考にしてやっています。

患者さんには、創治癒を得ても、足の状態を確認することや、もし傷ができた時は早めに受診するように繰り返し伝えています。また靴の履き方は重要で、サンダルではなくて踵を合わせて靴ひもで甲をしっかりホールドするように履くことが傷を作りにくくします。すでに胼胝(べんち)があるなら、インソールを作ることを病院に出入りしている装具士さんに相談してみるのが良いと思います。

フットケアについては、日本フットケア・足病医学会が中心となって活動しており、2022年9月に学会のガイドラインが上梓されています(編集長はまだ読めていません)。

(参考文献:日本循環器学会・日本血管外科学会 2022年改訂版末梢動脈疾患ガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

2023年度の専攻医登録が始まります!

すでにご存知かもしれませんが、2023年4月開始の専門研修プログラムの専攻医登録が12月1日(木)から始まります。

昨年は11月1日からの登録開始でしたから1か月遅れで、だいぶヤキモキしたのは編集長だけでしょうか?

手続きとして、まず専門医機構のサイトで専攻医登録(アカウントの取得)をします。それから希望の専門研修プログラムに専攻医登録サイトから応募します。面接等の選考を経て採用が決まります。

1次募集で希望のプログラムに採用されなかった時は2次募集で別のプログラムに応募することになります。

1次募集の応募期間は12月1日から12月14日です。

おそらく多くの研修施設では、例年同様に面接や書類の提出を行い、内定を出しているところが多いかもしれませんが、上述のように専門医機構に専攻医の登録をしてから各研修施設のプログラムに応募しないとできないシステムとなっています。J2のあなたは、よく確認して早めに登録をしてください。

さて、ここで水戸済生会の専門研修についても紹介させてください。

当院は422床の総合病院で、救命救急センター(3次救急)を有するため、ドクターカーやドクターヘリの基地病院としての役割や、茨城県立こども病院と隣接しているため、県央・県北の総合周産期母子医療センターとしてハイリスク分娩などを一手に引き受けています。

専門研修は内科で基幹型プログラムを有していますが、それ以外の診療科は、筑波大学をはじめとした専門研修プログラムの協力施設として、専攻医を受け入れています。

初期研修医の定員は10名で、3年連続でフルマッチしてくれています。このうち当院での内科専門研修に進むのは例年1~2名ですが、近年は他施設で初期研修を終えた専攻医も増えてきています。

水戸済生会の内科専門研修プログラム当院には、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、血液内科、総合内科、糖尿病代謝内科があります。血液内科と糖尿病代謝内科はそれぞれ常勤医が1名体制で、総合内科は院内診療科として活動しており、外来は行っていません。神経内科や膠原病内科は非常勤医師による外来のみで、呼吸器内科は現在のところ不在です。

このため、内科専門研修プログラムでは特に血液内科や呼吸器内科、神経内科について、水戸地区を中心とした近隣の病院に連携施設となってもらい、まんべんなく症例を経験できるようにしています。

当院の内科専門研修プログラムの特徴を一言でいえば、消化器内科、循環器内科、腎臓内科を中心に、できるだけ早くサブスペシャルティ領域の専門医資格(以下、サブスペ専門医)を取得することを目指しています。

消化器内科、循環器内科、腎臓内科では施設を異動することなく、当院のみの研修でサブスペ専門医試験の受験資格を得ることができます。さらに各診療科の関連する多くの資格を取得可能です。このため、個々の希望を聞きながら希望診療科の連動研修(並行研修)を取り入れてプログラムを組んでいます。

少しでも早くサブスペシャルティの資格を取りたいあなたは、ぜひ当院の内科専門医プログラムをご検討ください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

CLTI 創傷治療(4)

改訂されたガイドラインをもとにCLTIについて紹介しています。

CLTIの創傷治療は8項目に分けて考えていきますが、⑤再建軟組織の切断 は形成外科の領域になるので、ガイドラインでもほとんど触れられていません。今回は⑥免荷装具と⑦リハビリテーションについてです。

CLTI患者は高齢や透析患者が多く、あっという間に寝たきりになってしまいます。そこで創傷治療を行いながらのリハビリが必要です。しかし、感染がある場合など、いくつか注意点があります。

⑥免荷装具

⑦リハビリテーション

一般的にベッド上安静は廃用を助長して機能回復を遅延させてしまいます。このため禁忌を除くすべてのCLTI症例において患部の免荷(Off loading)と併せて血行再建術後早期から歩行能力やADL維持を目的としたリハビリテーションを行うことが推奨されています(Ⅱa)。ただし患側だけでなく、対側下肢にも下肢虚血や、場合によってはCLTIを有しているので、対側下肢の評価を行ったうえで運動強度を設定する必要があります。

足潰瘍の治癒過程では、リハビリテーションに際して免荷が必要で、できるならTotal Contact Cast(TCC)が第一選択とされています。しかし下の写真のような感じのもので、下肢の関節が固定され,動作が不安定になるなど、なかなか装着してもらえないのが実情です。さらに軟部組織の感染,骨髄炎,重篤な血管疾患,重篤な下肢または足部の浮腫には禁忌となっており、エビデンスとしてもCLTIを対象にTCCの効果を検証したRCTはないそうです。

Total contact cast(TCC)の一例

TCCが使用できない時の除圧方法として,アウトソールに加工を施した治療用サンダルがあり、当院でも使用実績があります。治療用サンダル着用により,歩行時の最大圧は前足部・中足部・踵の全領域で軽減できます。小さい潰瘍であればインソールなどを調整するだけでも、治癒のスピードは変わってきますので、ぜひ病院で委託している装具士さんに相談してみてください。

その他の注意点としては、足趾や足部の切断(小切断)が行われた後は,患側のインソールなどはもちろん必要ですが、荷重などの左右非対称性が顕著となるので対側下肢にトラブルを生じることがあります。そこで対側下肢も装具で負荷量を調整する必要がでてきます。

また、感染創を有する場合,関節運動は相対的禁忌となります。これは歩行あるいは他動運動により腱が伸張され感染が拡大する可能性があるため,感染が収束するまでは腱の移動を伴う運動を制限するとされています。

(参考文献:日本循環器学会・日本血管外科学会 2022年改訂版末梢動脈疾患ガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

CLTI 創傷治療(3)

改訂されたガイドラインをもとにCLTIについて紹介しています。

創傷治療の続きで、今回は創傷治癒を促進する治療についてです。この辺りの知識は循環器内科医にとって良く分からないことばかりですが、ちょっとだけでも知っておくと形成外科医との会話がすごく理解できるようになります。

④創傷治癒を促進する治療

・局所陰圧閉鎖療法(negative pressure wound therapy: NPWT)

比較的大きな創傷で壊死組織が除去され感染が制御された後に、肉芽形成を促進させる目的でNPWTを行います。慢性創傷における世界的標準治療法だそうです。「V.A.C療法」の方が聞いたことがあるかもしれません。臨床的には創傷の収縮、肉芽形成の促進、滲出液の排出、浮腫軽減などの効果を有するそうです。最近はNPWTに周期的自動洗浄液注入器を追加したNPWTi-d(negative pressure wound therapy with instillation and dwell time)というものが使用可能となったそうです。「Veraflo™(ベラフロ)」という商品名ですが、壊死組織が遺残している時期から使用可能で、デブリードマンが可能なNPWTという位置づけになっているようです。

・創傷被覆材

創傷被覆材はいろいろな種類があって、どれを使えばよいのか迷いますが、そもそも比較的小さな創傷やNPWT後の治療に適応があり、湿潤環境を維持し、上皮化を促進させる目的で使用されます。注意点はかえって感染を起こすことがあることです。これを回避するには、創傷内の滲出液の量と創傷の形態に応じて創傷被覆材を選択するのが良いそうですが、循環器内科医にはちょっとハードルが高いので、詳しい看護師さんや形成外科にその都度相談しています。

・栄養療法

現在のところCLTI患者に対する栄養療法が下肢救済につながるというエビデンスはありません。また本邦では透析患者のCLTIが圧倒的に多いという特殊な事情もあると思いますが、常識的なところとして創傷治癒の観点から栄養サポートチーム(NST)による適切な栄養管理を行うべきです。ガイドラインにはアルギニン,ビタミンC,亜鉛などを強化した栄養補助食品を付加する栄養療法を行うことも記載されています。

(参考文献:日本循環器学会・日本血管外科学会 2022年改訂版末梢動脈疾患ガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

CLTI 創傷治療(2)

改訂されたガイドラインをもとにCLTIについて紹介しています。

前回は創傷の評価についてでしたが、今回はWound bed preparationと血行再建についてです。

②Wound bed preparation/デブリードマンと小切断

Wound Bed Preparationという概念は外科医にとっては当たり前の概念ですが、循環器内科医には聞きなれない言葉です。これは慢性創傷を治療に反応する創傷に変換することを目的とした標準的な創傷治療概念で、①Tissue/Devitalized Tissue(壊死組織)、②Infection(感染)、③Moisture(滲出液)、④Edge(創縁)のポケットの4項目(頭文字をとってTIMEと呼びます)に対して評価と治療を行っていきます。

これら治療には優先順位があり、①Tissue、②Infection、③Moisture の順に評価・治療を行うとされ、Tissue にはデブリードマン、Infection には外用抗菌薬、Moisture には陰圧閉鎖療法(NPWT) と創傷被覆材で対応していきます。Edge(創縁のポケット) は外科的切除または切開を行います。

CLTIでは特にデブリードマンと感染管理が重要とされ、感染と虚血のいずれかより重症な方の治療を優先して行うことを原則で、いずれかを先行する場合でも両者の間隔はできるだけ短くすべきです。当院では形成外科と相談して、感染が強くなければ血行再建の翌日もしくは2日後に切断術やデブリを行うようにしています。

他に小切断(踵を残す切断法)では、我々がアーチ(動脈弓)と呼んでいる足背動脈と足底動脈の交通枝を温存することや、足底組織を可能な限り温存するなどの注意点があるので、形成外科とよく相談することが大事です。

③血行再建

感染と虚血の両者を認める場合で、特に高度感染を認める場合に血行再建術を優先すると敗血症または虚血再灌流障害のために患者の全身状態が急速に悪化する可能性があります。手術室の枠がないので切断は来週になるけど、先にEVTをやってしまおうと軽く考えていると痛い目にあうので注意が必要です。前述の通り、感染と虚血のいずれかより重症な方の治療を優先して行うことを原則で、いずれかを先行する場合でも両者の間隔はできるだけ短くすべきです。

(参考文献:日本循環器学会・日本血管外科学会 2022年改訂版末梢動脈疾患ガイドライン)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!