専門研修ブログ

- トップ

- 専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

CVIT2023で発表してきました♪

PCIやEVTなどの循環器領域の学会にCVIT(心血管インターベンション治療学会)と言うものがありますが、今年の学術集会(いわゆる総会)は福岡で開催されました。

水戸済生会からは編集長と本田先生、さらにメディカルスタッフ向けのセッションでは、診療看護師の青柳先生も招聘されていましたので、あわせて3名が発表してきました。

ペイペイドームのスタンドが発表会場

暑い福岡でしたが、会場のペイペイドームとヒルトンシーホークにはかなりの参加者がいて、

対面での議論が盛り上がっていました。

本田先生は当院で経験したKounis症候群の症例を発表しましたが、座長やコメンテーターの先生らも経験したことがなかったようなので、教育的な議論で勉強になりました。お疲れ様でした。

発表後の一コマ

応援に来てくれた清瀬先生と

ちなみにKounis症候群については次の機会に紹介します。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆マイナビでお会いしましょう!

マイナビレジデントフェスティバル 内科専門領域 エリア関東に当院も登壇します!

病院説明会の前に開催されるキャリアガイダンスには当院の専攻医が登壇して、専門研修病探しについてアドバイスしてくれますので、併せてご参加下さい。

開催は 8月8日 17:30~

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

水戸済生会の消化器内科専門研修2023

水戸済生会総合病院では基幹型の内科専門研修プログラムを有しており、特に腎臓内科、消化器内科、循環器内科は内科専門医を取得後に異動することなく各サブスペシャルティ領域の専門医資格を取得できる施設です。

今回は消化器内科の専門研修について紹介します。

令和5年度は消化器内科には7名のスタッフと7名の消化器内科志望の専攻医がいます。当院の初期研修あがりは3名で、残る4名は他施設での初期研修を終えてから当院の内科専門プログラムを選択してくれました。内科専門プログラムでのローテーションもあるので、全員が消化器内科に固定されている訳でありませんが、若手が多くなって例年になく活気があります。

どの病院でも消化器内科は忙しい診療科ですが、水戸済生会の消化器内科は以下のような特徴があります。

① 高いQOL

チーム制を実効性のある形で導入しているので、仕事の時はみっちり仕事。休みの日は、完全オフ。仕事と趣味を両立できます。それを実現するために、上下の隔たりなく仲間として全員で力を合わせて診療しています。

② 幅広い治療手技

内視鏡治療は当然のこと、当院ではエコー下穿刺治療、血管内治療もすべて自科で行います。食道静脈瘤に対するBRTOや憩室出血や腹腔内出血も血管内治療グループと共に治療にあたりますので、消化器内科がカバーすべきほぼすべての治療手技+αを習得できます。

③ 高難度治療

EUS下穿刺治療、胆道鏡(SpyGlass)を積極的に行っており、さらに小腸内視鏡も導入されました。これからの内視鏡医に求められる新しい治療技術も身に着けられます。また、外科との合同手術(LECS)も導入し、協力して治療を行っています。

④ IBD(炎症性腸疾患)診療

IBD診療も積極的に行っております。典型的初発症例の寛解導入は当然ながら、ステロイド抵抗例などの難治例、外科治療を考慮すべき重症例まで対応しています。IBDの基本治療薬である5-ASA製剤の使い分けはもちろん、栄養療法、血球除去療法、免疫抑制剤、生物学的製剤など、ありとあらゆる医療リソースを用いたIBDの幅広い治療戦略を学ぶことができます。

冒頭でも紹介したように専攻医が増えてきていますが、偏りなく内視鏡検査なども経験して、日に日にレベルアップしています。あなたも水戸済生会の消化器内科で一緒にレベルアップを目指しましょう!

ご質問など、どんな小さなことでも遠慮なく、下記の問い合わせフォームからご連絡ください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆マイナビでお会いしましょう!

マイナビレジデントフェスティバル 内科専門領域 エリア関東に当院も登壇します!

病院説明会の前に開催されるキャリアガイダンスには当院の専攻医が登壇して、専門研修病探しについてアドバイスしてくれますので、併せてご参加下さい。

開催は 8月8日 17:30~

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

大動脈弁狭窄症(介入のタイミング)

前回はSAVRとTAVIのそれぞれの特徴を紹介しましたが、どちらの治療を選択するとしても、あとはどのタイミングで外科的な治療介入を行うかが問題となります。

今回はガイドラインでの推奨度を確認してみましょう。

【AS に対する手術適応の推奨度】

ClassⅠ

・有症候性重症AS 患者に対する手術介入

・無症候性重症AS を有し,心機能低下(LVEF < 50%)を認める患者に対する手術介入

・無症候性重症AS を有し,他の開心術を施行する患者に対するSAVR

・無症候性重症AS を有し,運動負荷試験で症状を呈する患者に対する手術介入

ClassⅡa

・無症候性重症AS を有し,運動負荷試験で有意な血圧低下を呈する患者に対する手術介入

・無症候性の超重症ASを有し,低手術リスク* の患者に対する手術介入

・無症候性重症AS を有し,AS による著明な肺高血圧(収縮期血圧60 mmHg 以上)を認め,低手術リスク* の患者に対する手術介入

・無症候性中等症AS を有し,他の開心術を施行する患者に対するSAVR

ClassⅡb

・無症候性重症AS を有し,急速に進行(Vmax 年0.3 m/ 秒以上増加)する低手術リスク* の患者に対する手術介入

(* ここでの「低手術リスク」とは,解剖学的/患者背景をふまえて,その手技(SAVR・TAVI含む)が低リスクであることを意味する)

このように有症状であれば手術を勧めるのは問題ないのですが、無症状だけど重症もしくは超重症のASを見つけた時に手術をどうするかが昔から議論されてきましたが、いまだに結論が出ないところです。

そもそもASは高齢者に多く、高齢であるがゆえに症状の判断が難しく,また有症状の定義が不明確という問題があります。

また、当然ながら無症候患者に手術を勧めるためには,突然死や不可逆的左室心筋障害の回避など,早期手術により得られる利益が,手術リスクや人工弁に関連する合併症など,早期手術により被る不利益を上回らなければならない訳です。

もちろんガイドラインで推奨されているように、EFの低下や運動負荷で症状や血圧低下を来す場合、超重症ASの場合などは明らかに予後が悪くなるので、我々としては手術を強くお勧めしたいところですが、高齢者ほど患者やその家族らとよくよく話し合って決めていく必要があります。

なお、経過観察をする場合は、通常は重症ASであれば6ヵ月から1年毎,中等症ASであれば1年から2年毎,軽症ASであれば3年から5年毎のフォローアップを推奨するとされています。

参考:弁膜症治療のガイドライン2020年改訂版

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

大動脈弁狭窄症(SAVRとTAVI)

前回まででASの重症度評価を紹介してきました。今回から治療に関してです。

今さらですが、ASは内科的治療では限界があり、外科的治療介入が必要な病気ですが、どのタイミングで、どの外科的治療を選択すべきかは症例ごとに非常に悩むところです。

外科的治療には、ご存じの通り外科的大動脈弁置換術(SVAR)と経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)があり、その特徴はおさえておきましょう。

SAVRの周術期死亡率は全体で3.0%(SAVR単独2.4%、SAVR+CABG5.4%)、特に80歳以上では5.2%(SAVR単独4.6%、SAVR+CABG7.1%)となっています。長期成績についてもTAVIと同様のウシ心膜を用いた生体弁を70歳以上に植え込んだ場合、人工弁関連死回避率は15年で91~100%,20年で70%となっています。

一方でTAVIの30日死亡率は2%以下となっていますが、弁の耐久性は10年以下ならSAVRと遜色ないものの、10年以上の成績が出ていないこと、TAVIを植え込むことで房室ブロックを来してペースメーカー植え込みが必要になることがあるのが弱点です。

ガイドラインでもどの治療を選択するのかなど、治療方針を決める際には患者の希望も十分考慮しつつ、ハートチームで以下の点を協議して決めるように推奨しています。

①患者背景に関する因子

【SAVRを考慮する因子】

・若年

・IEの疑い

・開胸手術が必要な他の疾患が存在する

CABGが必要な重症冠動脈疾患

外科的に治療可能な重症の器質的僧帽弁疾患

重症TR

手術が必要な上行大動脈瘤

心筋切除術が必要な中隔肥大

【TAVIを考慮する因子】

・高齢

・フレイル

・全身状態不良

・開胸手術が困難な心臓以外の疾患・病態が存在する

肝硬変

呼吸器疾患

閉塞性肺障害(おおむね1秒量<1L)

間質性肺炎(急性増悪の可能性)

出血傾向

②SAVR,TAVIの手技に関する因子

【SAVRを考慮する因子】

・TAVIのアクセスが不良

アクセス血管の高度石灰化,蛇行,狭窄,閉塞

・TAVI時の冠動脈閉塞リスクが高い

冠動脈起始部が低位・弁尖が長い・バルサルバ洞が小さいなど

・TAVI時の弁輪破裂リスクが高い

左室流出路の高度石灰化があるなど

・弁の形態,サイズがTAVIに適さない

・左室内に血栓がある

【TAVIを考慮する因子】

・TF-TAVIに適した血管アクセス

・術野への外科的アプローチが困難

胸部への放射線治療の既往 (縦隔内組織の癒着)

開心術の既往

胸骨下に開存するバイパスグラフトの存在

著しい胸郭変形や側弯

・大動脈遮断が困難 (石灰化上行大動脈)

・PPM(prosthesis-patient mismatch:人工弁患者不適合)が避けられないような狭小弁輪

参考:弁膜症治療のガイドライン2020年改訂版

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

【院内開催報告】アブレーションシンポジウム

水戸済生会の循環器内科では、「地域で完結できる循環器診療」を合言葉に循環器領域の幅広い診療を行っています。近年は不整脈に対するアブレーション治療が大幅に増加して、年間340~350件とPCIの年間250~300件よりも症例数がずっと多くなっています。

当院メインオペレーターの長谷川先生(右)

以前からアブレーションを行っていましたが、これだけ増えたのは元筑波大学循環器内科教授でアブレーション治療のレジェンドである青沼和隆先生が当院の最高技術顧問に就任したことが契機となっています。

そんな青沼先生が中心となって、6月に院外の先生方7名ほどをお招きしてアブレーションシンポジウムを開催しました。

テーマは「PSVTに対するアブレーション」で、従来の解剖学的に焼灼部位を決める方法ではなく、マッピングシステムをもとに焼灼部位を決めるという戦略でディスカッションしました。準備した4症例とも非常にうまく、短時間で治療を終えることができ、参加した先生方は非常に手ごたえを感じたそうです。

市中病院で充実したアブレーション環境がそろっている水戸済生会の循環器内科では、あなたの見学を歓迎します。ぜひ下記フォームに、必要事項に加えて「アブレーションの見学希望」を入力してお問い合わせてください。

(編集長)

青沼先生(右から3番目)を中心に

アブレーション中のディスカッション

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

肝性脳症にまつわる誤解 その③

皆様こんにちは。消化器内科の蒼いRX2です。肝性脳症にまつわる3つの誤解、いよいよ今回でラストです!

誤解③ とりあえずアミノレバン入れておけばOK!

おそらくこれが一番よくある誤解だと思います。この先がとても重要なので、皆様もう少しだけお付き合いください。肝性脳症の治療の本質は、誘因を検索し、その誘因に対して適切に介入することです。その過程を怠り、とりあえずアミノレバンでお茶を濁すような対応をしていると、思わぬ落とし穴に嵌ります。

さて、肝性脳症の誘因となるものはたくさんあるのですが、ここでは絶対に見落としてはならないものと、臨床でよく遭遇するものを紹介します。

☆絶対に見落としてはならない肝性脳症の誘因

① 消化管出血:特に食道静脈瘤破裂

② 感染症:特発性細菌性腹膜炎(SBP)など

吐血や血便のエピソードはないか?血液検査で貧血の進行がないか?もしあるなら、忙しい救急外来でも直腸診をためらってはいけません。エコーで腹水貯留が増悪していないか?しているなら腹腔穿刺・培養を一度は考慮すべきです。

☆臨床でよく遭遇する肝性脳症の誘因

① 便秘

② 脱水

③ 薬剤・アルコール

肝性脳症の患者が来たら、必ず便通に関する問診は行うようにしましょう。食事がとれないことや下痢、利尿薬の過剰投与により患者はしばしば脱水になります。最近新たに処方された薬はないか?特にベンゾジアゼピン系睡眠薬は要注意です。またアルコール性肝硬変の患者が結局断酒できていないことはあるあるですね。患者の家族からの情報収集も非常に重要です。抜かりなく行いましょう。

これらの誘因に対するアプローチを適切に行った上で初めて、ではアミノレバンを投与しようか、という段階に進むわけです。どの製剤をどのように使うか、栄養管理は具体的どのようにするかも重要ではあるのですが、ここにはとても書ききれないのでご興味のある方は是非参考文献をご覧ください。

いかがでしたか?3回にわたり肝性脳症に関してお送りしてきましたが、救急外来や一般内科外来で忘れた頃にやってくる重要な疾患です。忙しい中ではありますが、雑なマネジメントで患者の命を危険に晒すことがないよう、是非よく復習しておいて下さい。

それでは、また次の機会にお会いしましょう。

参考文献:1) Hospitalist vol.6 No.3 2018『肝胆膵』

(蒼いRX²)

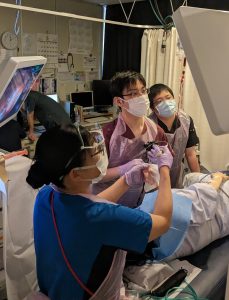

ERCP中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVI、MitraClipなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している

充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

朴澤先生のEVTワークショップ

当院の循環器内科では、虚血に対するPCIや不整脈に対するアブレーション治療はもちろん、大動脈弁狭窄症に対するTAVIや僧帽弁閉鎖不全に対するMitraclipなど、幅広く診療を行っています。

その中でも末梢動脈疾患(PAD)に対するカテーテル治療(EVT)は、県内有数の症例数を施行しています。PADはようやく疾患の認知度が高くなって来ましたが、下肢切断に至ることもある重篤な疾患です。特に透析患者さんは下肢切断に至ることが多く、EVT以外にも血管外科や形成外科、リハビリなど、多診療科・多職種での取り組みが必要です。

しかし、下肢切断の回避にEVTによる血行再建が重要なことは間違いなく、当院では循環器内科でレベルアップに積極的に取り組んでいます。

先日は、国内で下肢EVTのトップオペレーターの一人である、新東京病院の朴澤先生にお越しいただき、EVTを指導していただきました。その中には我々がEVTをやってガイドワイヤーは通過したけど、バルーンがどうしても通過できず断念した症例も含まれていたのですが、朴澤先生の粘りとテクニックで見事成功していました。

やはり上手な先生と一緒にEVTに入り、デバイスの選択や術中の判断など、そばで見ていないと分からないところを学べるのがワークショップの良いところです。水戸済生会の循環器内科ではEVTに限らず、院外の指導医を招聘しながら、診療のレベルアップに取り組んでいます。

(編集長)

あごマスクが気になるEVT中の朴澤先生

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

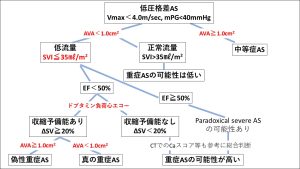

大動脈弁狭窄症 (Low Flow, Low Gradient AS)

今回は低流量低圧格差(low flow, low gradient)のASについてです。

ASの重症度を評価する時に、AVA<1.0㎠で、Vmax≧4.0m/secないしmPG≧40mmHgであれば、重症ASと診断は容易です。ところが、たとえ重症ASでもVmax<4.0、mPG<40mmHgの圧格差を示さないことがあります。

これは1回拍出量が低下している時に見られるもので、低流量低圧格差大動脈弁狭窄症(low flow, low gradient AS)と呼んでいます。この低圧格差を来す1回拍出量の低下には原因が2つあります。

①EFが低下している

②EFは低下していないが、左室肥大により左室内腔が狭小化することで流量が低下する

①のEFが低下してる場合には、真の重症ASの場合と、もともと中等症ASがあったけど、EFが低下したことで一回拍出量が低下し、大動脈弁が十分に開かなくなりAVAが小さく算出されてしまう場合(偽性重症AS)があります。

この鑑別にはドブタミン負荷心エコーが有用で、ドブタミン負荷後でもAVA<1.0㎠のままで、Vmax≧4.0m/secないしmPG≧40mmHgとなれば真の重症ASということになります。一方でAVA≧1.0㎠となった場合は偽性重症ASという診断になります。

しかしドブタミン負荷でも1回拍出量が増加しない場合は、収縮予備能の低下を意味するので、これ以上の鑑別は困難でCTでのカルシウムスコアなどを参考にした総合判断となります。

②のEFが低下していない場合は、奇異性低流量重症ASと呼ばれます。しかし、この奇異性低流量重症ASと診断するにはSViとAVAの計測に誤差要因がないかしっかり確認する必要があります。それは、左心室が小さい場合には左室流出路径が小さく、SViが低く、AVAが小さく算出される可能性があるためです。

参考:弁膜症治療のガイドライン2020年改訂版

(編集長)

ガイドラインから一部改変

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会の内科専門研修プログラム説明会を開催します

日 時:2022年6月26日(月)18時開始(40分程度の予定です)

場 所:本館3階 第一会議室

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

肝性脳症にまつわる誤解 その②

皆様こんにちは。消化器内科の蒼いRX2です。前回から肝性脳症にまつわる3つの誤解についてお話していますが、今回はその2回目となります。

誤解② 肝硬変患者の意識障害 ⇒ 肝性脳症!

「先生、この意識障害の患者さんアンモニア測っておいたほうが良くないですか?」

救急外来で一度は耳にするやりとりですが、ちょっと掘り下げてみましょう。ざっくり結論を言ってしまうと、肝性脳症におけるアンモニアは、感染症におけるCRPみたいなものです。

「アンモニアが高いから肝性脳症」「アンモニアが正常だから肝性脳症ではない」「アンモニアが高いほど肝性脳症の重症度が高い」はい、これ全部間違いです。ただしアンモニアを測定することを全否定しているわけではなく、実際には「あくまで参考程度にチェックしておく」といった感じでしょうか。

肝性脳症の主病態は、肝臓の尿素サイクルの障害によりアンモニアが代謝されないことと習ったと思いますが、実は芳香族アミノ酸やGABAなどアンモニア以外の物質の関与も指摘されています。血中アンモニアが増加する要因は肝性脳症以外にも多数あり、重要なものだけ以下に挙げます。

・検体取扱い不良(すぐに冷却せず、長時間室温で放置)

・消化管出血

・てんかん後

・薬剤:バルプロ酸、αGI、5-FU

・ウレアーゼ産生菌による尿路感染症

高アンモニア血症の有無と肝性脳症の有無が1:1対応でないことがお分かり頂けたと思います。では、どのように肝性脳症を診断するのでしょうか。

①他の意識障害の要因が除外されていること

②肝性脳症を来しうる要因があること(詳しくはPart3でお話しします)

これらの臨床的文脈を踏まえたうえでの総合判断となります。繰り返しになりますが、ア

ンモニアの測定が全く無意味というわけではなく、あくまで参考としてチェックします。

余談です。肝性脳症で有名な身体所見である羽ばたき振戦ですが、これも肝性脳症に特異的な所見ではありません。尿毒症などによる代謝性脳症でもみられることがあります。ところで皆様、羽ばたき振戦がどんな所見か、ご自身の身体を使って再現できますか?(流石に両手を広げて本当に羽ばたいてしまう方はいませんよね…?)自信がない方はYouTubeにたくさん動画が上がっていますので、是非チェックしておいてください。

今回も長くなってしまいました。次回でいよいよラストですので、もう少しだけお付き合いください。

参考文献:1) Hospitalist vol.6 No.3 2018『肝胆膵』

(蒼いRX²)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会の内科専門研修プログラム説明会を開催します

日 時:2022年6月26日(月)18時開始(40分程度の予定です)

場 所:本館3階 第一会議室

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

肝性脳症にまつわる誤解 その①

皆様、はじめまして。消化器内科の蒼いRX²と申します。昨年度まで近くの研修病院の総合内科で勤務していました。初投稿の今回は、肝性脳症にまつわる3つの誤解を解いていきたいと思います。

誤解① 肝硬変患者の意識障害 ⇒ 肝性脳症!

誤解② 高アンモニア血症+意識障害 ⇒ 肝性脳症!

誤解③ とりあえずアミノレバン入れておけばOK!

誤解① 肝硬変患者の意識障害 ⇒ 肝性脳症!

「肝硬変の人が意識障害で救急搬送?どうせ肝性脳症でしょ!」と短絡的に考えてしまいがちですが、本当にそうでしょうか?

AASLDガイドラインでは、肝性脳症の診断において、意識障害の原因となる他疾患の除外を行うことを推奨しています。1) まずはAIUEOTIPSの基本に立ち返って考えてみましょう。その中でも特に重要なのが、頭蓋内出血、低血糖、糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)、アルコール性ケトアシドーシス(AKA)です。

アルコール性肝硬変では、頭蓋内出血のリスクは5倍に跳ね上がるとも言われています。2)

低血糖は意識障害において真っ先に除外すべきですし、鑑別から落としがちなのがDKA, AKAです。「肝性脳症っぽいな~」と思いつつも、まずは瞳孔と粗大な麻痺の評価をしつつ、血液ガスでアシドーシス、血糖異常、電解質異常はチェックしておいた方が良いでしょう。何事も基本が肝心です。

少々長くなってしまいました。誤解②と③は次の機会にお話ししましょう。

参考文献:

1) Hepatology. 2014;60(2):715-735

2) BMC Gastroenterol. 2008 May 24;8:16

3) Hospitalist vol.6 No.3 2018『肝胆膵』

(蒼いRX²)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会の内科専門研修プログラム説明会を開催します

日 時:2022年6月26日(月)18時開始(40分程度の予定です)

場 所:本館3階 第一会議室

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!