専門研修ブログ

- トップ

- 専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

2024年度の専攻医登録が始まります!

すでにご存知かもしれませんが、2024年4月開始の専門研修プログラムの専攻医登録が11月1日(水)から始まります。

昨年は12月1日からの登録開始でしたから1か月前倒し(と言っても一昨年に戻っただけですが)になっていますので、勘違いしないようにご注意ください。

手続きとして、まず専門医機構のサイトで専攻医登録(アカウントの取得)をします。それから希望の専門研修プログラムに専攻医登録サイトから応募します。研修先での面接等の選考を経て採用が決まります。

1次募集で希望のプログラムに採用されなかった時は2次募集で別のプログラムに応募することに

なります。

1次募集の応募期間は11月1日から11月14日までです。

おそらく多くの研修施設では、例年同様に面接や書類の提出を行い、内定を出しているところが多いかもしれませんが、上述のように専門医機構に専攻医の登録をしてから各研修施設のプログラムに応募しないとできないシステムとなっています。J2のあなたは、よく確認して早めに登録をしてください。

さて、ここで水戸済生会の専門研修についても紹介させてください。

当院は422床の総合病院で、救命救急センター(3次救急)を有するため、ドクターカーやドクターヘリの基地病院としての役割や、茨城県立こども病院と隣接しているため、県央・県北の総合周産期母子医療センターとしてハイリスク分娩などを一手に引き受けています。

専門研修は内科で基幹型プログラムを有していますが、それ以外の診療科は、筑波大学をはじめとした専門研修プログラムの協力施設として、専攻医を受け入れています。

初期研修医の定員は10名で、3年連続でフルマッチしてくれています。このうち当院での内科専門研修に進むのは例年1~2名ですが、近年は他施設で初期研修を終えた専攻医も増えてきています。

水戸済生会の内科専門研修プログラム当院には、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、血液内科、総合内科、糖尿病代謝内科があります。血液内科と糖尿病代謝内科はそれぞれ常勤医が1名体制で、総合内科は院内診療科として活動しており、外来は行っていません。呼吸器内科は現在のところ不在ですが、今秋から脳神経内科とリウマチ・膠原病内科が常勤医体制になり、内科全体の診療がレベルアップしています。

このため、内科専門研修プログラムでは特に血液内科や呼吸器内科について、水戸地区を中心とした近隣の病院に連携施設となってもらい、まんべんなく症例を経験できるようにしています。

当院の内科専門研修プログラムの特徴を一言でいえば、消化器内科、循環器内科、腎臓内科を中心に、できるだけ早くサブスペシャルティ領域の専門医資格(以下、サブスペ専門医)を取得することを目指しています。

消化器内科、循環器内科、腎臓内科では施設を異動することなく、当院のみの研修でサブスペ専門医試験の受験資格を得ることができます。さらに各診療科の関連する多くの資格を取得可能です。このため、個々の希望を聞きながら希望診療科の連動研修(並行研修)を取り入れてプログラムを組んでいます。

少しでも早くサブスペシャルティの資格を取りたいあなたは、ぜひ当院の内科専門医プログラムをご検討ください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも、問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

「胃腸炎」よもやま話

皆様こんにちは。消化器内科の蒼いRX²です。

「胃腸炎」の季節ですね。

「『胃腸炎』はゴミ箱診断」

「カルテに『胃腸炎』と書くな」

「下痢がない『胃腸炎』はない」

「『胃腸炎』に抗生剤使うな」……

オーベンからこんな風に言われたことはありませんか?今回は俗にいう「胃腸炎」について少し掘り下げてみます。

☆今回のポイント

① 「胃腸炎」のmimickerを押さえる!

② 「胃腸炎」は臨床像にとことんこだわる!

①「胃腸炎」のmimickerを押さえる!

mimickerとは、本来は“ものまねをする人”という意味ですが、ここでは症状がとても似ていて誤診しやすい疾患を指します。「胃腸炎」のmimickerはあまりに多すぎて書ききれないので、ここでは致死的な疾患を3つだけ挙げますので是非覚えておいて下さい。

・敗血症:特に腎盂腎炎・胆管炎

・糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)

・アナフィラキシー:消化器症状の頻度は25~30%

どれも見逃したら大変なことになる疾患ですね。これらの典型的な臨床像を思い浮かべると、問診や診察で除外すべきポイントが見えてきます。

さて、これらに共通するとても重要なバイタルサインがひとつありますね……“呼吸数”です。「ん?この人胃腸炎っぽいけど、なんか呼吸が速いなぁ」と思った瞬間、ギアを入れ替えましょう。頻呼吸は急変の予兆です。迷わず血液ガスを取ってください。小児や高齢者は特に要注意です。

付け加えると、心筋梗塞の中でも特に下壁梗塞は嘔気・嘔吐を伴うことが多く「胃腸炎」と間違われやすいなので重要です。また、「女性を見たら妊娠と思え」は今も昔も変わらないクリニカルパールですが、特に異所性妊娠は常に鑑別に挙げておくことが大切です。

②「胃腸炎」は臨床像にとことんこだわる!

ではどんな条件がそろえば「胃腸炎」と呼べるのでしょうか。「胃腸炎」と呼ぶくらいなので、上部・下部消化管両方の症状が、上から下へ出てきます。つまり、「嘔気・嘔吐 → 下痢」という、この順番で出てこない限り、「胃腸炎」と呼んではいけません。

えっ順番も大事なの?と思うかもしれませんが、下痢が先行して嘔吐が後から来る疾患には虫垂炎、腸閉塞(閉塞機転より肛門側から軟便が出てくる)などが挙げられます。

また救急で超有名な林寛之先生は、ご自身の著書の中で「胃腸炎」に特徴的な臨床像を以下のように挙げられています。

・水様便がピーピー大量

・発熱や腹痛はあっても軽い(腹部所見に乏しい)

・嘔気・嘔吐が比較的強い

これらの臨床像を全て満たし、基礎疾患のない患者であれば、病歴と身体所見だけで自信をもって「胃腸炎」と診断できますので、採血やCTなど不要です(研修医の練習のためにエコーぐらい当ててあげると患者さんの満足度も上がって一石二鳥かもしれませんが)。

逆に完全に満たさないのであれば、カルテ上のプロブレムは「#胃腸炎疑い」よりも「#急性下痢症」や「#心窩部痛 #下痢 #発熱」などにしておいた方が無難です(バイアスがかかるのを避けるため)。

また血便など非典型的な症状があれば、それは絶対に「胃腸炎」ではないのでギアを入れ替えて精査すべきです。

少し長くなってしまいましたが、改めて今回の2つのポイント、

① 「胃腸炎」のmimickerを押さえる!

② 「胃腸炎」は臨床像にとことんこだわる!

これらをしっかり意識して診療にあたってください。それではまた。

<参考文献>

1) 林寛之著『ステップビヨンドレジデント4 救急で必ず出会う疾患編 Part2』羊土社

胃腸炎mimickerの表は必読です!

2) CDS勉強会資料『便通異常』林寛之先生

(蒼いRX²)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも、問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

レジナビに動画アップされてます♪ 水戸済生会の内科専門研修プログラム

レジナビFairオンライン2023 内科 ~専門研修プログラム~ が9月に開催されました。

事前のご案内が不十分でしたが、当院も9月11日に説明会を行いました。専門研修の説明会とはいえ、今までは医学生の方が多く参加してくれていたのですが、今回は今までで一番多くの初期研修医にご参加いただきました。どうも有難うございました。

レジナビのいつもパターンで前半に水戸済生会の内科専門プログラムについての紹介で、後半は現在専攻医2年目(卒後4年目)として頑張ってくれている循環器内科志望の清瀬先生も参加して、コメントしてもらいました。

その時の録画動画がレジナビのサイトにアップされているので、是非ご覧ください。

J2のあなたは、来春からの研修先を決めていると思います。もし、まだ迷っているなら一度動画をご覧になってください。

あなたがJ1で専門研修先を探しているなら、この動画の情報だけでは足りないハズです。

そこで、もしあなたが少しでもそう思ったのなら、当院の各診療科の指導医や専攻医とZoomで直接話をして、あなたの知りたい情報を手にしてください。特に診療科が決まっているあなたには、当該科の専攻医から情報収集できるようにしますので、ぜひ下記からお申し込みください。

*コメント欄にZoon希望と入力して下さい

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも、問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

左脚ブロックならSTEMIの診断はできない?

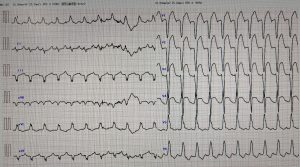

ERに70歳台の男性が胸痛で搬送されてきました。その時にERでとられた心電図がこれです。

洞調律で、左脚ブロック(LBBB)波形を呈していました。左脚ブロックはST変化が判断でき

ないと教わったと思いますが、この症例も心電図からSTEMIと判断することはできないのでしょうか?

LBBBでは、原則STの判断ができないのですが、Sgarbossa criteriaを使うことで、虚血と診断ができる場合もあります。

(*Sgarbossaはスペイン語で、発音は「ズガルボッサ」と聞こえました・・・)

Sgarbossa criteriaの話をする前に、LBBBでは前提としてQRSの向きとST-Tの向きが逆になるのが原則です。これをdiscordantと言いますが、虚血などの影響でQRSの向きとT波の向きが同じになる(concordantと言います)と異常所見と捉えます。

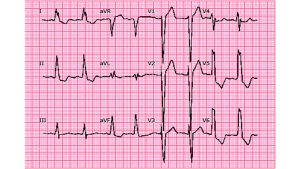

一般的なLBBB波形

QRSとST-Tの向きが逆になっているのが通常です

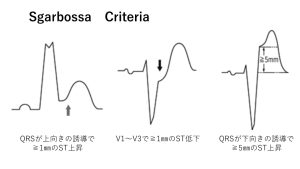

これを踏まえたうえで、Sgarbossa criteriaとは

①QRSが上向きの誘導で1mm以上のST上昇 →5点

②V1~V3のいずれかの誘導で1mm以上のST低下 →3点

③QRSと逆方向の5mm以上のST上昇 →2点

3点以上で虚血ありと診断できる

なお、③はST上昇とS波の比が0.25以上とするModified Sgarbossa criteriaを用いた方がオリジナルのものよりも精度が高いとされています。ちなみにSgarbossaスコア3以上の感度は20%、特異度は98%とされています。つまり、特異度が高いので所見が合えば診断できますが、感度が低いので除外には使えないということです。

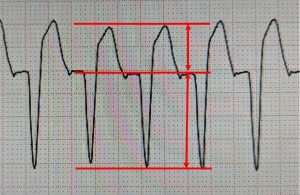

冒頭の心電図を見てみると、V4では①を満たしそうですし、V1~V3ではST上昇/S>0.25となっていて、3点以上をクリアしています。トロポニンも陽性で、緊急CAGではLAD#6の99%病変が判明し、PCIを行って無事に退院しました。

冒頭の症例のV2誘導

明らかにST上昇/S>0.25を満たしています

LBBBのSTEMIに遭遇することは少ないと思いますが、記憶のどこかにあるだけで、すぐにスマホで調べることができるので役に立ちますよ。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも、問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

【書評】SKILL 一流の外科医が実践する修練の法則

専攻医になると手技の習得が大きなテーマの一つになります。例えば、どの診療科でもエコーは習得すべき手技ですし、循環器内科ならPCIやアブレーション、消化器内科なら内視鏡、当院の腎臓内科ならシャント造設やPTAなど。

初期研修医のうちはあまり手技のレベルに差があるようには見えませんが、専攻医になるとちょっと様相が変わってきます。そう、上手い人は最初から上手くできるように見えてしまいます。

もちろん経験症例数が多ければ、一般的には上達も早いのでハイボリュームセンターは有利かもしれません。でも、症例数が多いだけでは決して手技が上手くなる訳ではないのも事実。

では、上手い人とそうでない人は何が違うのか?そんな疑問に答えてくれるのが本書です。

著者はクリストファー・S・アーマッド医師。整形外科医でニューヨークヤンキースのチームドクター長を務めている人です。そして翻訳したのはセントルイス大学で小児外科をしている日本人医師の宮田真先生です。訳者の言葉には「これまで自分が日米で出会ってきた「抜きんでた人たち」の哲学が見事に言語化され、ちりばめられているように思いました。中略 「抜きんでた人たちに」になるエッセンスを読みやすい形でまとめたこの本を、同じような志をもつ多くの日本人医師・研修医・医学生、ひいては一芸に秀でようとするあらゆる分野の人たちに広めたいと、翻訳を決意した次第です。」とありますが、まさにこのブログを読んでいるあなたのためにある本だと思います。

編集長自身が実践していたことも書かれていましたし、実践していなかったことも書いてありましたが、手技を身につける、上達するためのコツが見事に言語化されていると思います。

上手い人は最初から上手い訳ではない。見えないところで自分の才能を作り出すべく膨大な努力をしていることが分かるはずです。ぜひ何度も繰り返して読むことをお勧めします♪

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも、問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

【おしらせ】水戸済生会 内科専門研修プログラム説明会@Zoom

J2のあなたは来年の研修先をどこにするか、決めた人もいればまだまだ悩み中という人もいるかと思います。当院のJ2も決めた人、決められない人などイロイロです。

専門研修を始めるには、専門医機構に登録して、診療科と研修施設を決める作業が必要になりますが、先日内科学会からメールがあって、昨年同様に11月1日から登録が開始されるそうです。

さて、当院では基幹型の内科専門研修プログラムを有しており、特に腎臓内科、消化器内科、循環器内科は内科専門医を取得後に異動することなく各サブスペシャルティ領域の専門医資格を取得できる施設です。

5月には院内で当院の内科専門研修プログラムの説明会を開催しましたが、このところお問い合わせいただくことが増えてきました。

このため、院外で研修しているあなたを対象にZoomでの説明会を開催することにしました。開催日時は以下の通りです。J2が対象ですが、関心のある方なら医学生でもJ1でも参加可能です。

【水戸済生会 内科専門研修プログラム説明会】

日時:2023年9月15日(金)

20時開始(40分程度の予定です)

場所:Zoom

内容:①内科専門研修の概略

②消化器内科の専門研修

③腎臓内科の専門研修

④循環器内科の専門研修

申し込み方法:下記リンクの問い合わせフォームからお申し込みください。フォーム内の「お問い合わせ内容」欄に「内科専門研修プログラム説明会参加希望」と入力し、送信して下さい。

あなたの参加をお待ちしています♪

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆レジナビFairオンライン2023 内科

~専門研修プログラム~ に参加します!

本日 9月11日(月)18時30分~です。

今回は循環器内科の専攻医も登場して、あなたのご質問にお答えします。

是非ご参加ください!

自分のキャリアを考えるとき

J2のあなたは、そろそろ来春からの専門研修先をどうするかを決める最終段階に入っているころだと思います。

専門研修は3年間で、基幹プログラムの施設と協力施設を回りますが、最低1年間は協力施設での研修が求められています。

そして、その次はサブスペシャルティの資格取得となりますが、まだ先のことなのでどうするかまでは考えが及んでいないかもしれません。

ところで、あなたは「キャリアのVSOP論」というのを聞いたことがあるでしょうか?年代ごとに求められるスキルのことだそうです。

20代はVitality(バイタリティ)

積極的にいろいろなことに取り組んで視野を拡げることで、自分の得意な分野や方向性を掴む年代

30代はSpecialty(スペシャリティ)

自分の得意分野を深堀りしていく時期。つまり、「自分はこの分野で勝負する」という方向性を決める年代。

40代はOriginality(オリジナリティ)

専門性を持ったとしても、周囲との差別化はできません。自分にしかできない仕事を意識して追及する年代。

50代はPersonality(パーソナリティ)

「役職が高い」と言うことではなく、周囲の人から「信頼されている人」なのかどうかで、自分の価値が決まる「人間力」で勝負する年代。

ちなみにこのVSOP論は1978年に脇田保と言う方の本に書かれたのが最初のようです。編集長はネットで見つけたので、原著はもちろん読んだことはありませんが、ネット上ではVがVariety(バラエティ:多様性)と書かれている記事が多くあります。でも、原著では「Vitality」と書かれているらしく、時代とともに少し変わっているようですね。さらに60代はPhilosophy(フィロソフィー:哲学)と書き加えられているものも見つけました。

由来はどうでもいいですが、研修医から医師として独り立ちしていく過程で、

・20代は失敗しながら一生懸命にいろいろなことに挑戦してみる

・30代は自分の得意な専門性を高めていく

・40代は専門領域の中で自分にしかできないことを探っていく

さらに上の年代に達した編集長からすると、このVSOPはすごく腑に落ちるところです。あなたの周りでカッコよく活躍している先生も、最初からできたわけではないのです。

将来のことは普段は忙しくて考えることを後回しにしがちですが、VSOPを意識しながら専門研修のこと、将来のことを考えてみてはいかがでしょうか?

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

Kounis(コーニス)症候群

Kounis(コーニス)症候群をご存じでしょうか?

ACS患者に関わる循環器医なら、どんな疾患なのかだけでも知っておくべきものです。当院で経験したKounis症候群の症例報告を、7月に開催されたCVITで本田先生が発表してきましたので、今回はその内容をシェアします。

Kounis症候群とは、アナフィラキシー反応に伴う冠攣縮や冠動脈の血栓形成で引き起こされる急性冠症候群を言います。1991年にKounisが、内皮機能障害または微小血管狭心症の症状を示す冠攣縮がアレルギー性急性心筋梗塞に進展する”アレルギー性狭心症症候群”を報告したのが最初です。(Br J Clin Pract1991;45:121-8)

頻度は非常に稀で、ACSが疑われCAGを受けた患者における発生率は0.002%という報告がありますが、稀な分だけ過小評価されている可能性があり、実際はもう少し多いのかもしれません。

機序としては肥満細胞がマクロファージやTリンパ球と相互作用していると言われています。

誘因には以下のものが報告されています。

|

Unknown 6.3% |

Systemic disease 2.4% |

|

Medication 51.7% |

Environment 1.4% |

|

Insect bite 18.8% |

Contrast 6.3% |

|

Food 9.7% |

Other 3.5% |

A.Roumeliotis, et al. Vaccines. 10, 38(2022)

以下のように3つのタイプに分類されており、ステント血栓症にも関与している症例もあります。

•TypeⅠ(72.6%)— 冠動脈に病変がなく、冠攣縮によるもの

•TypeⅡ (22.3%)— 冠動脈プラークのびらんや破裂を伴う冠攣縮

•TypeⅢ (5.1%)— アレルギー反応の結果として引き起こされた冠動脈ステント血栓症

M.Abdelghany, et al. int J. Cardiol. 232(2017)

頻度が少ないのでなかなか難しいところではありますが、ACSを疑う状況(胸痛、心電図変化、心筋逸脱酵素の上昇)に加え、発疹やかゆみと言ったアレルギー症状、24時間以内にアレルギー反応が生じていた、以前に診断されたアレルギー疾患の再燃が見られるといった点があれば、Kounis症候群を疑うきっかけになります。

対応としては、ACSの対応とアレルギー反応への対応に分かれます。

ACSの対応はβ遮断薬を避けて、冠攣縮を押さえる硝酸薬やカルシウム拮抗薬を投与を行いつつ、必要ならPCIを行います。アレルギー反応に対しては、アレルゲンの除去、輸液、ステロイド、抗ヒスタミン薬、エピネフリン投与を考慮していきます。

A.Roumeliotis, et al. Vaccines. 10, 38(2022)

当院で経験した症例は、造影剤によるアナフィラキシーが関与したと考えられるもので、鑑別も対応もかなり難しかった症例でした。発表の際も、座長の先生らとかなり議論が盛り上がった症例でしたので、ぜひ覚えておいてください。

(編集長)

発表中の本田先生

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆マイナビでお会いしましょう!

マイナビレジデントフェスティバル 内科専門領域 エリア関東に当院も登壇します!

病院説明会の前に開催されるキャリアガイダンスには当院の専攻医が登壇して、専門研修病探しについてアドバイスしてくれますので、併せてご参加下さい。

開催は 8月8日 17:30~

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

腎臓内科の専門研修2023

今回は水戸済生会 腎臓内科の専門研修についての紹介です。

当院は日本腎臓学会認定の研修施設です。内容としては、腎炎やネフローゼ、急性腎不全はもちろんのこと、慢性腎不全の治療選択(血液透析、腹膜透析)、透析患者のアクセス(シャント)トラブルや、他科に入院中の透析患者の合併症も含めて、多くの症例に触れることで幅広い経験を積むことができます。

さらに当院の大きな特徴が2つあります。

1つ目は、当院は茨城県立こども病院と隣接しており、総合周産期母子医療センターがあります。このため腎炎合併妊娠や透析患者さんの妊娠などの、普通の施設では、まずお目にかかれないような症例が経験可能です。腎生検や透析導入症例も多く、多彩な患者を経験できます。

2つ目は、透析のアクセストラブル症例の多さです。残念ながら透析患者さんのアクセストラブルは避けられませんが、当院では、2022年度は手術が年間208件とコロナの影響で前年より減少したものの、PTAが525件とかなり高い水準を維持しています。水戸地区だけでなく、遠方からも症例を紹介いただき、かなり難渋する症例も含まれるのですが、ほとんどを腎臓内科のみで対応しています。ちょっと考えにくいと思いますが、腎臓内科医なのに朝から晩まで手術室かカテ室で過ごす日があるほどです。

ここであなたも考えてみてください。

あなたが腎臓内科の専門研修を受ける時、まだ十分な専門知識のない時期に、症例数だけ多い病院で研修しても、診療に深みがでません。一方、質は高いけれど、症例の偏りがある病院で研修しても診療に幅がでません。数の点でも、質の点でも腎臓内科領域の症例をバランスよく、そして多くの症例を経験できるのが当院の特徴と自負しています。

当院では、内科専門医プログラムを終えて腎臓内科のサブスペシャルティ研修へと、腎臓専門医取得までシームレスな研修環境を提供できます。他にも透析専門医や高血圧専門医、アフェレーシス専門医などを取得することが可能です。

現在は、腎臓内科を志望している専攻医が2名在籍しており、女性医師も多くいます。家庭やプライベートとのバランスも整えながら日々研修に励むことができます。症例に困ることもなく、数と質を担保された当院で、あなたも内科専門研修そして腎臓専門医の取得を目指してください。

(編集長)

シャントPTA中♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

循環器内科の専門研修2023

今回は水戸済生会循環器内科の専門研修についての紹介です。

もしあなたが、循環器内科に関心があって

・PCIをできるようになりたい

・PCIだけでなく、アブレーションもやってみたい

・PCIはもちろん、TAVIもMitraclipもやってみたい

・PADやAortaなど、カテーテル治療は何でもやってみたい

と考えているなら、この先を読む価値があります。さらに、医局に入らずに循環器専門医資格を取りたいと思っているなら、なおさら読んでください。

ご存じの通り循環器領域はデバイスの進歩が目覚ましく、治療戦略が次々にアップデートされています。それだけやりがいのある領域ですが、水戸済生会の循環器内科は「地域完結」を一つのキーワードに循環器領域の大部分の診療をカバーしています。

水戸済生会は、PCIではもともと県内で有数の施設でしたが、さらにカテーテルアブレーションやICD、CRTにも早くから取り組んでおり、今ではアブレーションも県内有数の症例数となっています。また循環器内科医が関わることの多いPADに対するEVTは県内トップの症例数で、さらに心外との連携が密で、大動脈瘤や大動脈解離へのステントグラフトにも関われますし、大動脈弁狭窄症に対するTAVIや僧帽弁閉鎖不全症に対するMitraclipも順調に症例数を伸ばしています。

新しいデバイスは症例数の多い施設から導入されることが多いので、あなたが専門研修施設を選ぶ時は当然考慮すべきポイントです。さらに最近では、新しいデバイスの術者になるための要件として、ほとんどの場合で循環器専門医資格が必要になっています。循環器専門医を取得したうえで、他の循環器領域の資格であるCVIT専門医や不整脈専門医などを取得するシステムになっています。

つまり、循環器専門医を持っていないと、いくら経験や技術はあってもその次の資格が取得できないようになっているのです。あなたが循環器内科を考えているなら、最初にすべきことは内科専門医を最速で取得し、最短で循環器専門医資格を得ることです。そして、そんな時に水戸済生会の循環器内科は有利です。

県立こども病院が隣接しているため成人の先天性心疾患症例も含めて当院は症例数も多く、異動することなく1つの施設で専門医取得のための症例が全部経験できるのです。そして専門医資格を取得後も、PCIをはじめとした各種の施設認定を受けているので循環器領域の各種の資格取得もスムーズです。しかも、大学の医局とは関係なく専門医資格を取得できるのが当院の強みです。

当院の内科専門医プログラムから循環器領域をじっくりと腰を据えて、技術の取得と経験症例数の確保に専念できる環境ですので、あなたも当院での内科専門医プログラムから循環専門医取得を目指してください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!