臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

中学生が来てくれました♪

先日は職場体験として中学生が来てくれました。夏休みにも中学生の職場体験会がありましたが、どうやら各学校で開催時期が異なるようです。今回は近隣の中学校からでしたので、当院になじみがある生徒さんたちが多かったようです。

短い時間でしたが、ドクターの仕事を知りたいという2名の中学生を、研修医らがエスコートして、院内ツアー、ガウン・手袋の着用、縫合体験を行いました。

縫合の練習中

ドラマなどで見る機会はあっても、実際にやってみる機会はほとんどありませんから、今回の職場体験が参加者の印象に残ってこれからの進路選択に役立ってくれると嬉しいです。そして医学部に進んで、卒業後は初期研修医として一緒に仕事できると嬉しいです♪ ぜひ、お待ちしています!

実際に清潔操作でガウンと手袋を着用してみる

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

【今年も参加!】第10回水戸黄門漫遊マラソン

10月26日に開催された第10回水戸黄門漫遊マラソンの報告です。

水戸黄門漫遊マラソンは水戸で開催されるフルマラソンの大会で、今回で10回目の記念大会でした。参加者が11000人を超える規模で、第1回大会から出走だけでなく、救護を担当するなど当院とかかわりの深い大会です。今年も研修医はJ1,J2の4名を含めて、当院の職員が多数出走しました。他にも救護係として、研修医や看護師たちがサポートしました。

出走者と救護班で参加した病院職員

(中央は院長先生)

雨の予報で心配していましたが、大して雨も降らず、気温もそれほど下がらずのコンディションでした。完走者には10回記念の水戸黄門印籠タイプのメダルが授与されていました。

完走記念のメダル

さすがに大会翌日は院内をつらそうに歩いているのかと思いきや、みな平然としているのは尊敬します。普段のトレーニングが大事ということですね。しかも、フルマラソンを走ったあと、そのまま当直をやった強者もいて、驚愕してしまいました。

出走した研修医♪

次回大会は、あなたもランナーとして、もしくはスタッフとしてご参加ください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

【御礼】今年はマッチ者9名!

10月23日にマッチングの結果が発表され、当院は9名がマッチしました。

6年連続のフルマッチとはいきませんでしたが、いずれも当院のカルチャーにマッチした、非常に優秀な方たちなので、結果にはとても満足しています。例年通り、11月下旬にZoomでの内定式を予定しており、国試に向けて頑張ってもらおうと思います。そして、来春から一緒に仕事をするのが、今から楽しみです♪

編集長も長く研修医の仕事に関わっていますが、以前は2人とか3人しかマッチしなかった学年もありました。それに比べると、昨年度まで5年連続でフルマッチで、今回も優秀な医学生がたくさん面接を受けてくれて、9名もマッチしたのは隔世の感があります。これも関係者の皆様のご協力のおかげで、特に見学に来てくれた医学生らに、当院の研修医たちが丁寧に対応してくれたことが大きかったと思っています。心より感謝申し上げます!

なお、マッチングの発表当日から二次募集の問い合わせを多数いただいています。本日まで受け付けていますので、詳細は下記リンクをご覧ください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

ADLを確認する時は・・・DEATHとSHAFTT

肺炎で入院した高齢患者さんの状態が改善してきたので、カンファの時に「そろそろ退院できそうなので、家族に連絡しましょう」という話になりました。でも、続いて指導医から「ところで患者さんのADLは落ちてないの?」と質問されました。こんな時、あなたはどんな風に答えていますか?

特に高齢の患者さんでは、入院することでADLが一気に低下してしまうことがあります。もちろん病院では病気を治すだけでなく、ADLや栄養状態を悪化させないように、いろいろな職種が関わってくれていますが、「肺炎は治ったけど、寝たきりになりました」となっては、家族は困惑するだけです。

入院中に限らず、患者さんのADLを把握することはとても重要ですが、ADLを把握するには、どうポイントをおさえれば良いでしょう?

そんな時に使うのがDEATHとSHAFTTです。

DEATHとは

D : Dressing (衣服の脱着)

E : Eating (食事)

A : Ambulation (移動)

T : Toilet (排泄)

H : Hygine (入浴)

これらをBasic ADL(基本的日常生活活動)と言います。

SHAFTTには

S : Shopping (買い物)

H : Housekeeping (掃除)

A : Acounting (家計管理)

F : Food (食事の準備)

T : Transportation (交通機関の利用)

T : Telephone (電話の利用)

こちらはInstrumental ADL(道具的日常生活活動)と呼ばれるもので、Basic ADLを越えた、より複雑な活動を把握する時に役立ちます。また、介護保険の書類を書くときにも便利です。

プレゼンの時の具体例としては、「食事はセッティングで自立、おむつ着用で入浴は介助が必要ですが、車いすへの移動は軽介助で可能です」などと言えば、その患者さんのADLが伝わりますよね。ぜひ覚えておいてください。

(編集長)

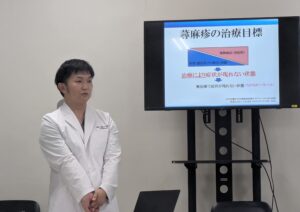

山中先生のレクチャーでの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

仕事の進め方(2025年版)

ある日曜日、朝の10時過ぎに休日当番のあなたは病棟にいました。患者さんは12名ほどでしたが、1人が重症の方でした。まず、その患者さんの分からないところを調べながら、カルテを書いて指示を出したりしました。ふと気づくと12時ちょっと前!この調子だと、せっかくの日曜日なのに夕方までかかってしまうかもしれません。

あなたもこんな経験はないでしょうか?

J1のあなたも仕事を始めて半年になり、病棟や当直の仕事にもだいぶ慣れてきて、少し余裕もでてきたと思います。これからは、仕事の段取りをよくして、生産性を上げる工夫をしていく時期かもしれません。そうすることで、勉強する時間もできて、さらにスキルアップできるはずです。

では、どの仕事から先に片付けるべきか? 生産性を上げて、できるだけ早く帰るにはどうしたらいいか? あなたは意識したことがあるでしょうか?

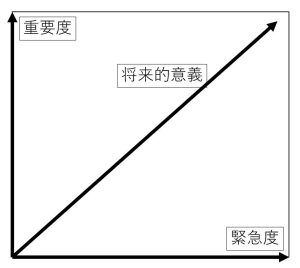

仕事の進め方をどう考えるのかはすごく大事で、このブログでも過去にたびたび取り上げてきました。その元ネタは「7つの習慣」という本の中の「時間管理のマトリックス」というものですが、少し前に読んだ本に、このマトリックスを少し発展させた考え方が書いてあり、なるほどと思ったのでシェアしたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

まずは、7つの習慣の中にある「時間管理のマトリックス」について説明します。

やらなければいけない仕事を、下の図のように4つのカテゴリーに分けた時、あなたは最初にどのカテゴリーの仕事に取り組みますか?

最初はⅠのカテゴリーを選びますよね。これには異論はないと思います。

では2番目に取り組む仕事は何でしょう? たいていの人はⅢのカテゴリーと答えます。

でも、具体的な仕事を想像してみてください。研修医の仕事でⅢのカテゴリーに入るのは・・・、例えば退院直前になって退院指示を書いてくれと看護師さんに言われるとか、夕方になって翌日の点滴の指示を出してくれと看護師さんから電話がかかってくるとか・・。よく考えると、前もって処理できそうなものがほとんどです。

では、カテゴリーⅡに入る具体的な仕事は・・・、例えば学会の発表とか抄読会の当番、専門医試験に向けてのお勉強が相当すると思います。ところが、学会発表の準備が前日まで終わっていないとか、明日の抄読会の準備が出来ていない、と言っても許してもらえませんよね。専門医試験も勉強していなければ落ちるだけです。

つまり、油断していると緊急度も重要度も高いⅠのカテゴリーに移ってしまいます。当たり前ですが、学会や抄読会、試験の準備をちゃんとしていれば、カテゴリーⅡからⅠの事案にならずに済むわけです。仕事を進めるコツは、カテゴリーⅡの仕事を上手く処理して、カテゴリーⅠの事案にならないようにしておくことなのです。

さらに、カテゴリーⅢの仕事を大きくしないように、効率よく片付けることです。Ⅱを大きくして、Ⅲを小さくするように優先順位を決めて取り組んでいくのが理想的です。

ところが、カテゴリーⅡの仕事は大事なことは分かっているけど、どうしても取り掛かりにくいという特徴があります。学会発表の準備をやらなくてはいけないのは分かっているけど、いざとなると後回し・・・。

こんな時に「時間投資思考(ロリー・バーデン著)」という本には、重要度(Important)と緊急度(Emergent)に加えて、「将来的意義(原著ではSignificant)」という3つ目の軸を加えて考えると良いことが書かれています。

将来的意義(Significant)のイメージ

例えばあなたのキャリア形成を考えてみるとイイと思います。将来、どの診療科に進むか?専門医資格などを、いつ取得するのか?といったキャリア形成から見た場合に重要なことがカテゴリーⅡに相当します。専門医資格取得には学会発表が条件となっていることが多いですから、学会発表ととらえるより、その先の専門医資格のための準備ととらえると、少しやる気がでませんか?。

「今」重要なのは何か?だけでなく、「後」に重要な効果を生むものは何か?ということまで考えて判断を下ことが必要なんだと思います。あなたもちょっと意識を変えて仕事に取り組んでみてください。

さて、冒頭に紹介した日曜日の病棟当番の話ですが、編集長だったら、初めに全員の経過表に目を通して、つぎに病棟を一回りします。看護師さんから変わったことの有無を聞いて、患者さんを見て、問題なければカルテを数行書いて終了。時間がかかりそうな重症患者さんは、看護師さんから言われたオーダーを出してから、最後にカルテをまとめる作業に時間を使う、という感じにします。

もう一つ、締め切りを決めるのは大事なことなので、例えば「12時には病院を出る」と決めて、集中してやると良いと思います。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

蕁麻疹の初期対応

先週になりますが、今年度2回目の水戸協同病院皮膚科の田口先生による皮膚科教育レクチャーを開催しました。今回のテーマは湿疹と蕁麻疹でしたが、レクチャーの中から一部をシェアします。

***************************************

あなたがER当直をしていると、30歳代の女性が皮疹とかゆみを主訴に来院しました。日中は何でもなく、帰宅後に夕食を食べて、スマホをいじっていたらかゆくなってきたということです。見ると、体幹部を中心に膨疹を認め、典型的な蕁麻疹でした。あなたは皮疹に対してステロイド外用薬を、かゆみに対しては抗ヒスタミン薬を処方して帰宅としました。

さて、これは正しい対応だったでしょうか?

↓

↓

↓

蕁麻疹は真皮浅層に生じる限局性浮腫である膨疹と強いかゆみを伴う「掻痒性膨疹」です。数時間以内に消退と移動し、24時間以内には消えるのが特徴です。消退するので、患者さんにはスマホなどで写真を撮っておいてもらうのが良いでしょう。また、ER受診時に消失していたら、赤色皮膚描記症を確認すると、診断の補助になります。

誘因がはっきりしている場合(特定の食材、運動直後、入浴後など)もありますが、蕁麻疹の7割は原因不明の特発性なので、患者さんには「原因が分からないことが多い」ことを伝えます。アルコールや疲労、精神的ストレスも悪化因子となるため、生活リズムの調整が重要です 。

ERで蕁麻疹患者に遭遇したら、

①来院したら、まずバイタルの確認を行い、アナフィラキシーを見逃さない。

②第2世代の抗ヒスタミン薬の内服

でOKです。

日本皮膚科学会 2018 年版の治療アルゴリズムでは以下のようになっています。

1. Step 1:非鎮静性第 2 世代抗ヒスタミン薬(通常量)を開始。効果不十分なら倍量投与、あるいは他剤へのスイッチまたは 2 剤併用 。

2. Step 2:H₂受容体拮抗薬またはロイコトリエン拮抗薬を追加。

3. Step 3:副腎皮質ステロイド短期内服、オマリズマブ(月 1 回皮下注)、シクロスポリンなどを検討。

4. Step 4:試行的治療(漢方薬、Dapsone など)。

外用薬は基本的に無効であり、患者希望があっても効果説明のうえ処方しない方針が望ましく、ステロイド筋注は通常の蕁麻疹には不要。

具体的な処方としては、

・フェキソフェナジン60㎎錠 2錠/2×(効果不十分な場合は倍量投与)

・妊婦さんであれば、第1世代の抗ヒスタミン薬(クロルフェニラミン)を処方(眠気に注意)。

・H2受容体拮抗薬(ファモチジン10㎎錠 2錠/2×)あるいはロイコトリエン拮抗薬(モンテルカスト10㎎錠 1錠/1×)を追加までは、あなたもやって良いと思いますが、それでもコントロール困難な場合には皮膚科にコンサルトをしましょう。

ということで、冒頭のERでの対応は、ステロイド外用薬は不要で、抗ヒスタミン薬の内服のみでOKでした。

蕁麻疹は、ERを受診する皮膚科疾患の中で頻度が高く、当院の研修医も必ず遭遇していますが、蕁麻疹は「24 時間以内に消える掻痒性膨疹」というシンプルな定義を理解して、

①診断は臨床で決まる

②原因は 7 割が不明

③治療は第 2 世代抗ヒスタミン薬を基軸に段階的に強化

この 3 点を知っておくだけで、対応が怖くなくなります。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

外来診療の10のコツ(3)

「外来診療の10のコツ」の続きです。

7)受療行動を把握する

同じような症状で、繰り返し受診しているのか、他の医療機関にかかっているのかを把握します。他院でも検査や処方を受けているのなら、その結果がどうだったのかを確認しましょう。患者さんの解釈モデルの理解につながり、検査や治療計画を立てる時に無駄な検査を省けます。同時に家庭環境や仕事の状況も聞き出すと、これらの計画を立てやすくなります。

8)要約を述べる

患者さんによっては、同じ話を繰り返してなかなか終わらない人がいます。こんな時は、何とかタイミングを見計らって「なるほど、だいたい分かりました。ここまでの話をまとめると・・・・」という感じに一度話を切って、これに続けて患者さんの話を要約します。

例えば動悸が主訴なら「日中の仕事をしている時は何ともないけど、ホッと一息ついてソファに座ったり、夜にお布団に入って眠りにつくまでの間に、脈が抜けるような、ドキッとする感じがあるんですね」という感じです。自分の頭の中も整理できますし、不確かなところを確認できます。

そして、患者さんもちゃんと話を聞いてもらえていると実感できて、患者さん自身も問題点を整理できるようになります。

9)質問や追加したいことがないかを尋ねる

患者さんからの話を聞いて、こちらの方針もだいたい定まってきました。検査の予定などを決めて、そろそろ診察を終えるタイミングで、「他に聞いておきたいことはないですか?」と一言付け加えましょう。

この一言で患者さんは一生懸命話を聞いてくれていると感じて、より印象が良くなります。またこの質問をきっかけに、いままでスッキリ理解できなかった患者さんの解釈モデルや受診動機が判明することがあります。

10)次のステップを示す

患者さんにいろいろと話をしますが、残念ながら実はよく理解できていません。それは仕方ないことです。患者さんは「で、どうすればいいの?」と思っているのです。なので、「次は1週間後に検査結果を説明します」など具体的な次のステップを示しましょう。これは患者さんの記憶に残りやすいように、細かいことは言わずにワンフレーズにするとイイと思います。

編集長自身を振り返ってみると、患者さんとコミュニケーションがうまく取れていないと感じた時は、10個のうちのどこかが上手くできていなかった時でした。あなたも10のコツを使って外来診療を楽しんでください!

(編集長)

研修医外来用の診察室

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

外来診療の10のコツ(2)

「外来診療の10のコツ」の続きです。

4)雰囲気や態度で共感的理解を示す

前回の繰り返しになりますが、気になっていることを全部話せて、しっかりと話を聞いてもらった(=共感的理解)という安心感はとても重要です。

でも、しっかり聞いてもらっているというのは、言葉よりも、むしろ言葉以外の態度が大きく影響することが分かっています。患者さんが話している時は、電子カルテの方を見ながらではなく患者さんの方を向いて、少し前かがみになって、視線を時々合わせながら話を聞く、という姿勢が印象を大きく変えます。

5)受診動機を明らかにする

なぜ今日に外来受診をしたのか? なぜ時間外のこの時間に受診したのか? なぜ夜中にわざわざ受診したのか?こういった受診動機を把握しましょう。

それだけ症状が辛くて我慢できなかったという重症度の把握にも役に立ちます。また不安が大きくて受診したという心理的な状況も把握できます。実は、主訴と全く関係ないことで助けを求めている、ということもあり得ます(例えばDVなど)。不安が受診動機なのであれば、検査は最小限に、場合によっては検査なしで、時間をかけて話を聞く必要があります。

6)解釈モデルを把握する

解釈モデルとは、患者さんが病気のことや、検査、治療に関して、どのように理解しているかということです。例えば、心筋梗塞のために先月まで入院していた患者さんが、頭痛を主訴にERを受診したとしましょう。我々からすると、心筋梗塞と頭痛は恐らく関係ないものと考えます。実際に筋緊張性頭痛の症状でした。

しかし、患者さんは心筋梗塞の影響で頭が痛くなったのではないか?と考えていたとしたら、「心配ありません」とか「痛み止めを出しておきますね」と言っても、患者さんは納得しません。一言、「この頭痛は、心筋梗塞とは関係ないですよ」と言えば、痛み止めも必要なくなります。

解釈モデルを理解しないと、いつまでも患者さんとの会話がかみ合わないし、お互いに「なぜ分かってくれないんだ!」と不満が募るだけです。

似たようなことですが、背部痛を訴えて受診した患者さんの中には、知人や家族が癌になって背中の痛みを言っていたのを覚えていて、「自分も癌なのかもしれない」と不安になって受診したというのを編集長は何度も経験しています。こういった受診動機を把握しないまま検査だけ行っても、かえって不安が大きくなることがあります。患者さんの不安を解消しつつ、なるべく少ない検査を計画しましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

外来診療の10のコツ(1)

外来では限られた時間の中で患者さんの状態を把握して、必要な検査を計画し、診断さらに治療計画を立てるという、非常に高度なスキルが求められる場です。外来研修を始めたばかりの頃は上手くいかずに大事なことを聞き出せなかったり、患者さんの話を止められずに時間ばかりかかった・・・、と言う感じですが、コツをおさえると能率よく、そして患者さんと良好な関係が作れます。

今回からあなたに役立つ、「外来診療の10のコツ」を紹介します。昨年もこの内容を紹介しましたが、あなたがこの通りにやれば、患者さんに良い印象を持たれて、外来もスムーズに進みます。たとえ一部分だけでも取り入れてみると、だんだんとその良さを実感できるはず。あなたも、ぜひやってみてください。

1)挨拶と自己紹介

患者さんが診察室に入ってきたら、患者さんの方に体を向けて挨拶です。「お待たせしました。内科の○○です」と、はっきり言いましょう。ここでの注意点は、電子カルテの方に体を向けたままでの挨拶はNGです。これから話を聞くのに、誠意に欠けた印象を持たれてしまいます。そして患者さんの名前を確認して、荷物や姿勢などに配慮しましょう。

この時に付き添っている人にも患者さんとの関係を聞いておくと良いと思います。ここで注意点は「患者さんとのご関係を教えていただけますか?」と聞きくことです。例えばご年配の男性患者さんに付き添っていた方を、勝手に奥さんだと思い込んで「奥さまですね」と話しかけたら、なんと娘さんだった(!)という失敗を編集長は何度もやっています。この後の会話の気まずさと言ったらありません・・・。必ず上記のセリフ通りに尋ねることが大事です。

2)開放型質問から始める

よく言われることですが、「今日はどうしましたか?」など、患者さんが自由に話せるような質問(開放型質問)から始めます。最初の数分間だけでも、こちらから言葉を挟まずに聞くことに徹します。つい、電子カルテに入力したくなりますが、電カルの方を向いているのは患者さんには非常に印象が悪く映ります。少しの時間でいいので、患者さんの方に体を向けて、時々目線を合わせながら話を聞きましょう。

3)言葉かけ,うなずき,相槌で話を促す

患者さんは医師の前では話したいことの半分も話せていません。ホントはもっと話したいと思っています。なので、うなずいたり、上手に相槌を入れたり、「他に心配なことはないですか?」と話を促しましょう。これですごく良い印象を持ってもらえます。誤解を恐れずに言うと、気になっていることを全部話せると、それだけですっきりして検査をせずに安心して帰ってくれます。

(編集長)

回診中の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

水戸済生会の外来研修2025

水戸済生会の臨床研修の特徴の一つに1年間を通して内科外来を行う外来研修があります。具体的にはJ1の秋からJ2の秋まで週1回の外来を、地域研修などで院外にいる時も隔週で、1年間にわたって継続するというスタイルです。このようなスタイルで外来研修を行っている施設はほとんどないと聞きていますが、長期間にわたって患者さんをフォローすると非常に大きな学びがあるので、当初から継続しています。そして今年度も11月からJ1の外来研修を開始します。

そもそも外来研修では、研修目標として「コンサルテーションや医療連携が可能な状況下で、単独で一般外来診療を行える」ことが掲げられています。もちろん困ったときには指導医に聞いたり、コンサルテーションすればよいのですが、外来診療はERや病棟での診療とは対象となる患者さんや疾患も異なってくるので、やり方も変えていく必要が出てきます。

ERではヤバイ疾患を見逃さないことが重要で、そのために検査を一気に行ったり、ヤバイ疾患を除外するところから入る傾向があります。一方で外来診療では「患者さんの問題を解決する」ことが重要になってくるので、一気に検査をするのではなく、患者さんの生活を想像しながら話を聞く必要が出てきます。そして、そういった患者さんの問題を解決するために「時間を味方につける」ことがポイントになります。診察したその日に診断を付けられなくとも全く問題ないのです。

例えば、倦怠感を主訴に受診した70歳代女性があなたの外来を受診したとしましょう。体重減少もなく、受診日の採血では貧血はなく、甲状腺ホルモンも正常で軽度の肝機能異常のみでした。1週間後の外来で行ったエコーで脂肪肝のみ。心配になって悪性腫瘍も考えて胸部CTを撮影して、その1週間後に読影結果を説明するために受診してもらったところ、「だいぶ元気になりました」と笑顔で言われてしましました。

よくよく聞くと、同居している高校生のお孫さんの受験のことを考えると眠れなくなっていたのですが、無事に合格したのですっきりしたとのこと。ウソのようですが、何度もフォローすることで初めて把握できることがたくさんあるのです。

現在外来研修を行っているJ2も、最初はERとの違いに戸惑っていましたが、今では上手に話を聞きだしたり、患者さんの生活を把握しながら降圧剤や糖尿病薬を処方しています。

水戸済生会の外来研修では、時間を味方につけて患者さんの問題を解決できるような臨床能力を身につけてもらいます。

(編集長)

患者さんを診察する前の予習

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry