臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

成人Still病

県央レジデントセミナーで行った症例提示からのシェアです。前回は皮疹を伴う発熱患者を診察する時のポイントをシェアしましたが、その患者さんの診断は成人Still病でした。そこで今回は成人Still病についてのまとめをシェアします。

Still病とは関係ないですが、10月30日に水戸漫遊マラソンが開催され、研修医もランナーとして、また救護ボランティアとして参加しました。インスタにありますのでぜひご覧ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

どうもこんにちは。新潟県産もやしです。10月20日にレジデントセミナーが開催され、症例発表させていただきました。とても緊張して、早口になったり、視聴者の質問に上手く答えられなかったりと反省点が多々ある発表でしたが、良い経験になったと思います。

さて、今回症例提示した患者さんは成人Still病でしたので、成人Still病について少しまとめたいと思います。成人Still病は全身性の炎症疾患で病因は不明です。比較的若年成人女性に多いですが(平均年齢38.1歳)高齢者の発症例も報告されています。

【臨床徴候】

T細胞やマクロファージの活性化に伴う高サイトカイン血症によって引き起こされる多彩な臨床徴候を呈します。頻度が多いものとして高熱、関節痛、皮疹がありますが、咽頭痛、筋痛、眼球症状、神経症状、心筋炎などもきたします。多くは敗血症を思わせる臨床像で来院されるため、発熱+皮疹やリンパ節腫脹、関節痛の鑑別疾患として成人Still病を挙げましょう。

・発熱:39度以上に上昇し、解熱する弛張熱の熱型をとります。感染症とは異なり、消耗性が少なく解熱時には比較的元気で食欲もあります。

・関節痛:膝、手首、足首、肘、肩などの比較的大きな関節の関節痛や関節炎が多いです。関節炎の程度は体温と並行することが多く、高熱時に疼痛や熱感は著明となりますが、解熱時は症状改善します。

・皮膚症状:サーモンピンク疹と表現される紅斑性丘疹で直径は数mm程度です。特に初期には発熱時にのみ出現しやすく、解熱時に消褪します。掻痒感が少ないのも特徴です。

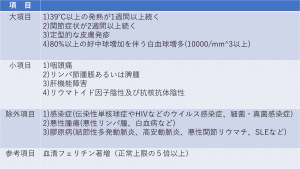

【診断】

感度・特異度ともに高い山口らの成人Still病の分類基準が用いられます。合計5項目以上(大項目は少なくとも2項目以上)で成人Still病と分類されます。

【治療】

NSAIDsとステロイドが基本的な治療です。

・軽症例(発熱と関節症状が主体で臓器病変を伴わない):NSAIDsのみで寛解にいたります。

・多くの症例:中等量のステロイド(プレドニン20-40mg)を用います。

・重篤な臓器病変(間質性肺炎、漿膜炎、中枢神経症状)を伴う重症例:ステロイドパルス。トシリズマブ(IL-6阻害薬)を使用することもあります。

成人Still病はなかなか遭遇する疾患ではないかもしれませんが、成人Still病を疑った際は参考にしてみてください。疾患特異的な徴候や所見はなく、特に病初期には典型的な所見が揃わないことが多く、診断が難しいです。診断するときに大切なことは、盲目的にならず除外すべき疾患(悪性腫瘍、感染症、膠原病)をしっかりと鑑別にあげることです。

(新潟県産もやし)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

皮疹を伴う発熱患者を診たときは

10月20日のことですが、第33回目となる県央レジデントセミナーがハイブリッドで開催されました。

このセミナーは水戸地区の4つの研修病院(水戸済生会総合病院、水戸協同病院、ひたちなか総合病院、水戸医療センター)の研修医が集まって、研修医同士の勉強や交流を目的に年に2回のペースで開催しているものです。

今回は水戸医療センターが当番病院として総合司会を、症例提示を水戸協同病院と当院とが担当し、当院からは司会をJ1の逆井先生、症例提示をJ1の井原先生が務めてくれました。今回は井原先生のスライドからシェアさせてもらいます。

当院の症例は、「症例は50歳台の女性、約2週間前からの発熱で、四肢から体幹に拡大する皮疹を認め、近医で抗菌薬を処方されましたが改善なく当院に入院となりました。」

特徴的な皮疹であれば一発で診断できる疾患もありますが、実際には私たちが見ても良く分からないというのが大半です。ただ、この病歴からは発熱期間が少し長いので、感染症以外の疾患も鑑別に挙げておく必要があります。

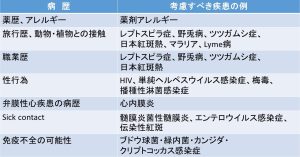

では、鑑別を進めていくうえで、どんな病歴や身体所見を聴取したら良いかを井原先生がまとめてくれています。

<皮疹を伴う発熱患者で聴取すべき情報>

旅行歴や動物・植物との接触歴にあるレプトスピラ症は感染経路がネズミや犬などの野生動物からで、野外活動(レジャー、研究活動、農作業)、都市部のネズミから感染することがあります。

また、ツツガムシやマダニなどの流行地域に行っていないかも確認しましょう(茨城県はツツガムシ発生ありです)。

Sick contactでは家族構成も重要で、茨城県は敷地内同居が多いので、夫婦二人暮らしといいつつも、同一敷地内に息子さん家族の家があって、幼稚園のお孫さんと毎日接触している、なんてことがあります。

ぜひチェックリスト代わりに使ってみてください♪

(編集長)

発表風景

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

高齢者の診察でおさえるポイント DEEP-IN

入院患者さんはご高齢の方がもともと多いものですが、最近はホントに高齢の入院患者が多くて、担当患者のなかで一番若い方の年齢が88歳ということも稀ではありません。ERでも外来でも同様で、ご高齢の患者さんの対応は欠かせないものになっていることに、あなたも何となく気づいているはずです。

さらに年齢だけでなく、合併疾患も非常に多く持っているので、疾患ベースで考えようとすると思考停止になりがちです。でも、患者さん全体を把握して何を優先すべきかを考えることが高齢者診療では大事なことで、これにはコツがあります。

今回はそんな時に役立つ高齢者のアセスメント法のひとつ、DEEPーINについて紹介します。

DEEP-IN は

D:Dementia,Depression,Delirium,Drug(認知機能、抑うつ、せん妄、薬剤)

EE:Eye & Ear(視力、聴力)

P:Fall&Physical function(転倒、身体機能やADL)

I:Incontinence(失禁)

N:Nutrition(栄養、体重減少)

これらのポイントを「すべての高齢者に」、「ファーストタッチの時に」行うことで、後の診療がが非常にラクになります。

具体的に見ていきましょう。

D:認知機能は、家族のこと、服用している薬のことなどを質問して、あやふやな答えなら「認知症があるかもしれない」と把握しておくだけでOK。あとで改めてMMSEなどをやればよいでしょう。

D:抑うつは高齢者に高頻度に見られ、不眠を主訴にしている場合もよくあります。介入で改善する可能性があるものだという認識を持ちましょう。

D:せん妄は成書をみるといろいろ書いてありますが、「いつもと違う」状態と思えばOK。問題はその原因が何か?です。

D:薬剤については、高齢者のポリファーマシーが問題になっているのは聞いたことがあると思いますが、まず何を服用しているのか?どんな病名で処方されているのか?を把握すること。でもこれがかなり大変な作業になることがしばしばです。

E:視力についてはメガネの有無はもちろん、「目が見えにくくて生活に支障ないですか?」と聞いてみましょう。

E:聴力も同様で、「聞こえにくくて生活に支障ないですか?」と聞いてみましょう。

P:身体機能は杖や車いすの使用の有無、転倒歴(骨折歴)の確認をすればとりあえずOK

I:失禁については質問しにくいですが、大人用おむつを付けている人も多いので、聴診する時などにそっと確認します。

N:栄養は、おいしく食事を摂れているか? 体重が減っていないか?などの質問に加えて、ベルトやズボンのサイズが明らかに合っていないことなどを確認するのもいい手です。

お気づきと思いますが、このDEEP-INは疾患を診断するものではなく、高齢者の機能評価のツールですからざっくりで良いので把握してみましょう。

(編集長)

PICC後の手技の振り返り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送ってるのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

呼吸器内科専門医と読む胸部X線写真8 井上先生のZoomレクチャーより

山形大学の井上純人先生による「呼吸器専門医と読む胸部X線写真」からのシェアです。今回がこのシリーズの最後になります。

胸部X線写真は日常で最も多く行う重要な検査の一つですが、初学者にありがちなこととして、

・目についたものしか見ない。

・一つの問題が発見されるとそれで満足。

・写っていても、読影していない。

・読影するルールが決まっていない。

・見る≠診る

こんな状況だと見落としをしてしまいます。それを防ぐため、読影をするときに大事なことは一つの所見にとらわれずに必ず全て読影することです。でも、全て読影って、どうすればいいのか?そんな時に役立つ読影の順番を紹介します。

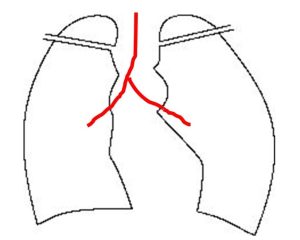

井上先生は2つの読影法を教えてくれました。一つは「人のハイ」読影法、もう一つが「小三J」読影法です。当院の研修医たちは、覚えやすいということで「人のハイ」を覚えて使っています。そこで今回はこの「人のハイ」読影法を紹介します。

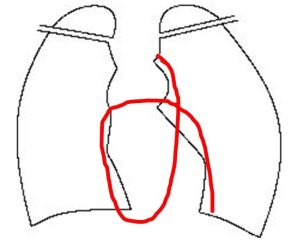

まず、「人」で気管→気管支→肺門部をチェックします。

「の」で大動脈弓→下行大動脈→心臓を追っていきます。

「ハ」で心臓の輪郭を確認。

「い」で胸膜→CPA→横隔膜→肺野の順にみていきます

あなたもこの順番で、紹介してきた17個のチェックポイントを思い出しながら胸部X線を読影してみてください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆内科専門研修プログラム説明会@Zoomを開催します!

来年度からの専門研修をどうするか? 医局はどうしたらいいのかお悩み中のあなた。

医局に属さずに消化器内科、腎臓内科、循環器内科のサブスぺ資格を取得できる

水戸済生会の内科専門研修プログラムについて、下記日程で説明会を開催します。

J2が対象ですが、関心のあるJ1や医学生も参加可能です。ぜひご参加ください。

日時:2022年9月21日(水)20時~(40分程度の予定です)

場所:Zoom

内容:①内科専門研修の概略について

②消化器内科の専門研修について

③腎臓内科の専門研修について

④循環器内科の専門研修について

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

呼吸器内科専門医と読む胸部X線写真7 井上先生のZoomレクチャーより

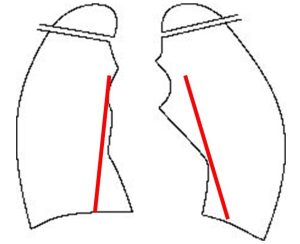

山形大学の井上純人先生による「呼吸器専門医と読む胸部X線写真」からのシェアです。前回までで、井上先生が教えてくれた17個のチェックポイントのうち14までを紹介しました。今回は残りの3つを一気に紹介します。

15番目のルールは 骨の評価(肋骨、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、脊椎、胸骨)です。

たぶん、あなたも一度は骨を見るように言われたことがあると思いますが、意外と見ていないんですよね(編集長の自戒もこめて)。例えば下の胸部レントゲンはどこに異常があるでしょう?

答えは・・・・、右の鎖骨骨折ですね。

ではこのレントゲンは?

正解はこれです。

答えは、肺がんの骨転移で、肋骨の融解像があります。意識して骨陰影を追わないと見落としますね。

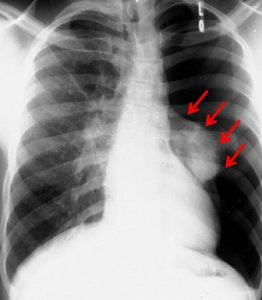

そして16番目と17番目のルールは、人工物の存在に注意と、挿入した医療器具の位置を確認です。

こんなレントゲンは撮り直しになります。

そして挿管とか、CV挿入後の確認のレントゲンも十分注意してみるようにしましょう。

下のレントゲンでおかしいところはどこでしょう?

答えは、挿管チューブが深すぎですね。胃管チューブはちゃんと胃内にあるようです。

以上、17個のチェックポイントを紹介してきました。大事なことは、一つの所見にとらわれずに、必ず全部を読影することです。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

呼吸器内科専門医と読む胸部X線写真6 井上先生のZoomレクチャーより

山形大学の井上純人先生による「呼吸器専門医と読む胸部X線写真」からのシェアです。前回までで、井上先生が教えてくれた17個のチェックポイントのうち12までを紹介しました。

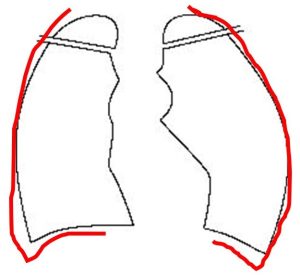

今回紹介する13番目のルールは胸膜の陰影を追う(胸膜は通常胸壁に密着しているはず)です。

上のように、胸膜の陰影は非常に分かりずらいので、気胸が無いかを確認するには目を皿のようにして探す必要があります。

また下のレントゲンは肺門部腫瘤のように見えますが、気胸でつぶれた肺です。慌ててCTを撮りに行かないように、一つの所見だけにとらわれないようにしましょう。

そして14番目のルールは、皮膚軟部組織の評価(気腫、欠損)を忘れずにです。

家の写真は皮下脾腫ですが、胸部レントゲンを見るときは、つい肺野と心陰影に目が行きがちで、皮膚軟部組織は見落としがちです。順番に見る癖をつけていないと、簡単に見逃してしまうポイントです。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

職業歴が役立つ2つの場面

あなたは問診の際に患者さんの職業(もしくは職業歴)を聞いていますか?

編集長が学生の時は、職業を患者さんに聞くのは、なんだか職務質問をしているみたいで、患者さんを不愉快にさせてしまうのではないか・・・、と当時はその必要性が全く理解できませんでした。ところが今は外来でもERでも、ほぼ全例で患者さんの職業を聞いています。

なぜかと言うと、2つの点でメリットがあるからです。

1つ目は、診断に役に立ちます。

職業や家族構成、宗教、嗜好品や趣味などを聞くのは、診断の大きなヒントになるのは間違いありません。例えば農業や林業を仕事にしている人ならツツガムシを鑑別に挙げるとか、家族内発症があるとか、出身地がどこかが大きなヒントになる疾患もあります(HTLV1とか住血吸虫とか)。

2つ目は、コミュニケーションを円滑にする重要なツールだからです。

例えば、金融関係や経理をやっている患者さんなら、具体的に何%とか数字を示して他の疾患との比較をすると理解してくれることがあります。また編集長の経験した患者さんの中には、研究機関に勤めている人で根拠となる文献を渡したことがありました。

一方で、農家のおじさんに同じように説明をしても、さっぱり理解してくれませんでした。数字をあまり入れずに、分かりやすい例えを用いる工夫がいります。

このように、ERやベッドサイドであなたが患者さんと話している時、実はあなたの言葉が患者さんに理解できない言葉になっていることが良くあります。良く理解できていなくても「はい」と返事しているのです。

コミュニケーションの場においては、常に相手の立場、相手の考え方、相手の気持ちを考える必要があります。職業を把握することは、患者さんを理解する重要なヒントをくれます。そして患者さんが理解しやすいように説明の仕方を変えることが出来ます。あなたも上手にコミュニケーションがとれるように、ぜひ職業を必ず聞いてみてください。

(編集長)

回診中に調べもの♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

呼吸器内科専門医と読む胸部X線写真5 井上先生のZoomレクチャーより

山形大学の井上純人先生による「呼吸器専門医と読む胸部X線写真」からのシェアです。

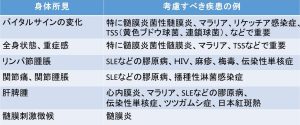

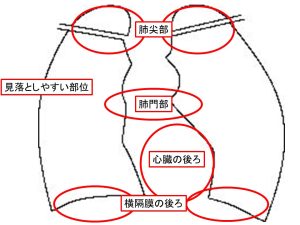

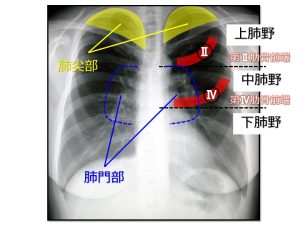

前回までで、井上先生が教えてくれた17個のチェックポイントのうち11までを紹介しました。今回は12番目のルール、それは「肺野は左右対称に、見逃しやすい部位に注意」です。

あなたも聞いたことがあるかもしれませんが、胸部レントゲンでは特に見落としやすい部位があります。それは下図のところ。

これらの部位は左右差を見たり、以前のレントゲン写真があれば比べてみたりと、しつこく見ていく必要があります。

ちなみに、プレゼンの時などに「右上肺野」とか「左下肺野に・・・」とか言いますが、この上肺野、中肺野、下肺野にも定義があるのを知っていましたか?

上肺野は、肺尖部から第2肋骨前端の下縁まで

中肺野は、第2肋骨前端の下縁から第4肋骨前端下縁まで

下肺野は、それ以下 となっています。

何となく使っていましたが、実はちゃんと定義があったので、ぜひ誰かに教えてあげてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

生活歴を確認をしていますか?

こんな患者さんがいました。

80歳代の男性の外来患者さん。主訴は不眠。ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤を処方されているけれど眠れないので、もっと強いやつに変更して欲しいとのこと。

こんな時あなたはどうしますか?

↓

↓

↓

まず、不眠は患者さんにとっては非常につらいことだと認識することが大事です。また、うつ病など他の疾患の一つの症状として訴えることがあるので、何で不眠を訴えるのか、背景を理解することが大事です。

話をよく聞かないで、安直に睡眠剤をもっと強いものに変更すれば、患者さんも満足してすんなり帰ってくれるし楽かもしれません。でもNGな対応です。さらに、高齢者にベンゾジアゼピンを使用するとせん妄や転倒による骨折リスクが高くなることはすでに有名です。ますます、こういう対応はNGです。

こんな時は薬の変更や増量を考える前に、問診が大事です。生活歴で仕事や嗜好品、飲酒について聞き出しましょう。不眠の訴えがある場合は、特に就寝時間や起床時間、食事や昼寝の時間など、生活スタイルをよく把握する必要があります。じっくり話を聞くことで、患者さん自身も問題点に気づくことがありますし、話を聞いてもらえたという満足感がえられます。

さて、上記の患者さんに生活歴を聞いてみると、日中は庭の手入れなど体を動かしている。夕方は16時過ぎにビールを飲みながら夕食を食べて、17時過ぎには風呂に入る。18時過ぎには就寝! 0時ころに目が覚めて、夜中にまたビールを飲んでいるそうです。起床は5時ころ。

こんなに寝ているのに不眠の訴えがある訳です。当然ながら睡眠剤を増やしても患者さんが満足する訳がありません。このケースであれば、出来るのなら就寝時間を遅らせるのが一番いいと思います。

このように生活歴を詳細に聴取すると大きなヒントが見つかります。疾患を見るのではなく、患者さんを把握することが大事です。忙しい中でも、上手に聞き出せるように意識してみてください。

(編集長)

研修医インタビューのページが

更新されています♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

呼吸器内科専門医と読む胸部X線写真4 井上先生のZoomレクチャーより

山形大学の井上純人先生による「呼吸器専門医と読む胸部X線写真」からのシェアです。前回までで、井上先生が教えてくれた17個のチェックポイントのうち7つ目までを紹介しました。

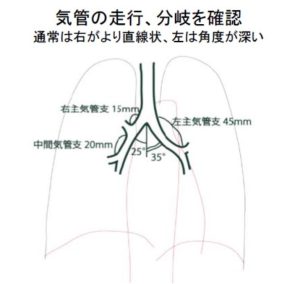

今回は8つ目から11番目のルールまで一気に紹介します。

⑧縦隔は気管、食道、下行大動脈を評価

⑨気管の分岐は右がより直線状

⑩食道は通常見えない

⑪下行大動脈の線が追えるはず

編集長が研修医の時は、胸部レントゲンで縦隔陰影を見ると言っても、どこを見ればよいか分かりませんでした。縦隔陰影と心陰影とを何となくごまかして使い分けていました。でも、井上先生は縦隔を見るときのポイントは気管、食道、大動脈という縦隔にある臓器を追いかけるようにみることを強調していました。

気管の分岐角についてはあなたも聞いたことがあるかもしれませが、その他のポイントも知っておくと役立ちます。

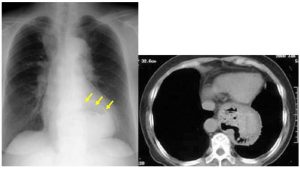

食道は壁が薄く、ペタッとつぶれた状態が正常ですから、内部にエアが見えればおかしいということになります。特に下の写真のように心臓の裏にエアが見えるときは、重度の食道裂孔ヘルニアと診断できます。

矢印が胃内のエア

最後に下行大動脈の線を探しに行きましょう。椎体と重なっていても、それらしい線が追えるのですが、追えないときは心臓の後に何かあるのかも?と疑う必要が出てきます。

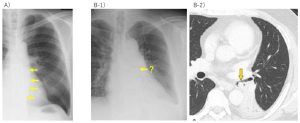

A) 正常な下行大動脈の線が追えます(矢印)

B-1)下行大動脈の線が追えない

B-2)CTで左肺下葉腺癌が指摘されました

繰り返しになりますが、縦隔陰影の確認の際は気管支、食道、下行大動脈を確認しましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓