臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

大腿骨頭壊死症

ある日、ステロイドを含む化学療法で入院加療していた90代の患者さんに、「入院してから背中が痛いんですよ」と言われました。しかし診察すると、背中というよりは臀部の痛み。臀部だからまあ筋肉の痛みなのかな、と思い温湿布を処方しました。しかし、そのフォローの外来のカルテを確認してみると… 「大腿骨頭壊死 疑い」

あ。あ~~…と、鑑別に思いつきもしなかったことを反省しながら、改めて大腿骨頭壊死症について調べてみました。

◎大腿骨頭壊死症

・特発性大腿骨頭壊死症の男女比は1.2~2.1:1と男性に多い

・全国の有病率は10万人に18.2人

・Risk factorはステロイドの全身投与・飲酒・喫煙。そのほか、若年・男性・SLEを有することもrisk factorとして報告あり。

・ステロイドについては投与から1-3か月で起こることが多いとされる。

・壊死域は変化しないとされる

<診断基準>

X 線所見(股関節単純 X 線像の正面像および側面像で判断)

1.骨頭圧潰あるいは crescent sign(骨頭軟骨下骨折線像)

2.骨頭内の帯状硬化像の形成

1.2 については stage 4 を除いて(1)関節裂隙が狭小化していないこと ,(2)寛骨臼には異常所見がないこと,を要する.

検査所見

3.骨シンチグラム:骨頭の cold in hot 像

4.MRI:骨頭内帯状低信号域(T1 強調画像でのいずれかの断面で骨髄組織の正常信号域を分界する像)

5.骨生検標本での骨壊死像(連続した切片標本内に骨および骨髄組織の壊死が存在し,健常域との界面に

線維性組織や添加骨形成などの修復反応を認める像)

判定: 上記項目のうち,2 つ以上を満たせば確定診断とする.

除外診断: 腫瘍および腫瘍類似疾患,骨端異形成症は診断基準を満たすことがあるが,除外を要する.なお,外傷(大腿骨頚部骨折,外傷性股関節脱臼),大腿骨頭すべり症,骨盤部放射線照射,減圧症などに合併する大腿骨頭壊死,および小児に発生する Perthes 病は除外する.

・治療

免荷・物理療法/高圧酸素療法・ビスホスホネート製剤などの薬物療法は推奨度5(明確な推奨を提示しない)

骨切り術・人工股関節置換術は推奨度2(行うことを弱く推奨する)

(研修医S)

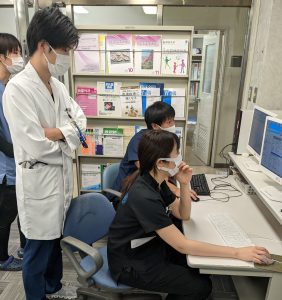

朝の回診で鑑別疾患を考え中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆”レジナビFairオンライン2023 東日本”に参加します!

2月1日から開催されているレジナビFairに当院も参加します。

研修医も参加するので、どしどしご質問ください♪

当院は 2月21日(火)18:30からです。

レジナビのサイトからお申し込みが必要ですので、

下記リンクからお申し込みください。

↓

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

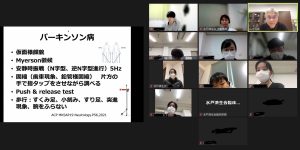

Fisher症候群・・・山中先生のZoomレクチャー

先月のことになりますが、今年度2回目となる山中克郎先生のZoomレクチャーを開催しました。

山中先生は、福島県立医大会津医療センター総合内科の教授として活躍されていますが、総合内科の大御所の一人です。著書もたくさんあります。

コロナ前は当院にお越しいただいていましたが、コロナになってからは年に2回のペースでZoomでのレクチャーをお願いしています。今年度は昨年5月に開催しましたが、それに続いてのレクチャーとなりました。

今回は神経内科領域の話題でした。その中から1つシェアしたいと思います。

40歳代男性が「ふらつき」と「話しにくい」を主訴に受診。病歴では2週間前に友人と焼肉を食べて、その後発熱と水様性の下痢を来しました。3日前からふらつきと話しにくさ、むせこむようになりました。受診時は複視の訴えもありました。身体所見では左右の眼球運動が悪く、嚥下障害と構音障害を認めました。膝踵試験は両側で稚拙。さらに上腕二頭筋、上腕三頭筋、膝蓋腱、アキレス腱反射は消失していました。さて、疾患は?? (ちなみにJ1の研修医S先生は見事に診断していました♪)

↓

↓

急性の外眼筋麻痺、運動失調、腱反射消失があり、さらに抗GQ1b IgG抗体>3.00 陽性が判明し、Fisher症候群と診断されました。

Fisher症候群

• ①急性の外眼筋⿇痺、②運動失調、③腱反射消失

• 瞳孔異常、眼瞼下垂、顔⾯神経⿇痺、球⿇痺、四肢の痺れ

• 先⾏感染(インフルエンザ桿菌、カンピロバクター)後に発症。1~2週間の進⾏後に⾃然軽快

• ギランバレー症候群の亜型

• ⾎清ガングリオシドGQ1b IgG抗体陽性(80-90%)

• 動眼、滑⾞、外転神経はGQ1bが豊富

• 男︓⼥=2︓1 平均発症年齢40歳

• 意識障害などを起こしBickerstaff型脳幹脳炎に移⾏することあり

さらに、今回の契機となったのは焼肉(たぶん生焼けの肉)からのカンピロバクター感染ですが、これについてもまとめていただきました。

カンピロバクター感染症

症 状)・⽔様性下痢(しばし⾎便)

・臍周囲の腹痛

・嘔気/嘔吐

・前駆症状︓発熱、悪寒、頭痛、倦怠感

その他)・潜伏期︓2-7⽇

・最も多い⾷中毒

・5-6⽉、9-10⽉に多い

・鶏⾁の>50%は感染

・⼗分加熱されていない鶏⾁は危ない

・ギラン・バレー症候群と関連あり

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆”レジナビFairオンライン2023 東日本”に参加します!

2月1日から開催されているレジナビFairに当院も参加します。

研修医も参加するので、どしどしご質問ください♪

当院は 2月21日(火)18:30からです。

レジナビのサイトからお申し込みが必要ですので、

下記リンクからお申し込みください。

↓

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

感染性心内膜炎の手術適応

前回は感染性心内膜炎(IE)の症例を紹介しました。IEは抗生剤加療で軽快するケースもありますが、中にはすぐに手術に踏み切らないといけないものもあります。今回はIEの外科的治療についてまとめました。

外科的治療は、進行する心不全,心内構築の破壊,難治性感染症,塞栓症の可能性の際に考慮するものですが、起炎菌や併存疾患などによっても影響を受けるため、そのタイミングなどは症例ごとにチームで検討を要します。中でも早期の手術を考えなくてはいけないケースは以下の通りです。

・うっ血性心不全

IEで最も多くみられる合併症であり、弁破壊による逆流が原因となり発症します。NYHA分類Ⅲ-Ⅳ度であればそれ単独で緊急手術の適応であり、Ⅱ度であっても重度の弁逆流を伴う場合には肺高血圧等認めた際に早期手術の適応となります。

・抵抗性感染

最も効果的な抗菌薬が一定期間(3-5日程度)適切に投与された後も、血培が陰転化せず、発熱・白血球上昇・CRP高値などの感染所見が持続する場合には、治療抵抗性感染と判断し早期に手術を行う必要があります。また、抗生剤加療が奏功しにくい真菌・グラム陰性菌・MRSAなどの多剤耐性菌は治療抵抗性の経過をとることが多く、手術適応となります。

・疣腫が巨大な場合

重度の弁機能障害を伴う10mm以上の疣腫を有する自己弁IE患者に対しては、できるだけ早い手術を推奨する、とされています。

前回の記事で紹介した症例では、幸い塞栓症等の発症はなく疣贅も抗生剤投与後数日のうちに消失しましたが、僧帽弁腱索が断裂しておりsevere MRを認めました。心不全の予防の観点から、外来フォローののち待機的に手術の方針となりました。

参考資料:感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン(2017年改訂版)

(研修医S)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

こんな症例を経験しました

J1の研修医Sがはじめてブログに投稿してくれました。彼が担当した患者さんのことを調べてまとめてくれています。ぜひご覧ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

先日のことですが、こんな症例を経験しました。

50歳代後半の男性。主訴は発熱。現病歴は2週間前から38度台の発熱を自覚。その後も軽快せずに救急外来を受診しました。発熱以外の自覚症状はなく、一見して元気そう。既往歴も内服歴もありませんでした。発熱以外のバイタルは正常でした。

このような患者さんなら、僕なら話を聞いてたぶん解熱剤を処方して、翌日の内科外来を受診してくださいと言って帰宅としてもらったと思います。

ところがこの患者さんを診察した先生は、身体所見をとり、聴診で心尖部の汎収縮期雑音に気づきました。結果として感染性心内膜炎(IE)の診断となりました。

咳嗽や右季肋部通など、ある程度臓器を推定できる症状があれば鑑別疾患を思い浮かべるのは比較的簡単ですが、症状がはっきりしない、パッと見て分からない、原因となる臓器を推定できない時には丁寧に身体所見をとることが大切だと改めて気づいた症例でした。

Head to toe approachという、発熱患者にとるべき全身の身体所見を示したものがあります。

頭頚部:蜂窩織炎・蝶形紅斑・ヘリオトロープ疹・リンパ節腫脹・頸静脈怒張・甲状腺痛

眼:眼瞼結膜蒼白・眼球結膜黄疸・点状出血

口腔:扁桃腫大・白苔・齲歯

胸部:呼吸音・心雑音・胸肋鎖関節痛

背部:呼吸音、CVA叩打痛、褥瘡、棘突起叩打痛

腹部:圧痛・Murphy徴候、肝叩打痛・腹膜刺激徴候

上肢:肩関節・上腕部筋把握痛・ゴットロン徴候・Mechanic’s sign・爪囲紅斑、Osler、Janeway

下肢:膝・足関節の熱感・腫脹、蜂窩織炎、大腿部筋把握痛

上に挙げたもの以外にもさまざま追加できるので、症状などに合わせて自分でカスタマイズして、一通りの診察ができるようになれるといいですね。

(研修医S)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

栄養の評価方法 GLIM・SGA・MUST

当院の消化器外科で専門研修中のMeguが、初期研修医時代に書いてくれた記事から、栄養評価についての続きです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

GLIM criteria(Global Leadership Initiative on Malnutrition )

2018年に提唱された、全世界統一の低栄養の診断基準。評価方法は2段階に分かれており、1段階めでは、MUST等の現在使用されている評価項目を用いて評価を行う。1段階めで問題ありと評価されると2段階めに移り、現症(体重減少、BMI低値、筋肉量減少)と病因(摂食量低下or吸収能低下、疾患・炎症の程度)のそれぞれ一つ以上に該当すれば低栄養の診断となる。診断後は現象に基づいて

重症度を判定する。

SGA(subjective global assessment)

主観的包括的栄養評価ともいう。簡便であり、適応範囲が広いことから、栄養評価スクリーニングによく使用される全世界共通の栄養評価法である。病歴(体重変化、食事摂取状況、基礎疾患と必要カロリーのバランス等)と身体所見(浮腫、腹水等)の2項目についてチェックし、それらをふまえて観察者が主観により患者の栄養状態を判定する。

MUST(Malnutrition Universal Screening Tool )

化学療法中の患者さんの栄養評価。 BMI、体重減少、急性疾患と栄養摂取不足(5日以上の摂食なし)の3項目からリスク評価を行う。元々は在宅の患者向けに推奨されていたが、近年では急性期の予後予測因子としても有効であるとの報告があり、入院時の栄養評価スクリーニングにも使用されている。

(Megu)

心外Ope中の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

栄養の評価方法 CONUT・GPS・PNI

前回の記事で、特に高齢の入院患者では栄養とADLが大事だと紹介しました。実際のところ、栄養状態の評価方法については下記のようにいろいろあります。

・CONUT

・GPS

・PNI

・GLIM

・SGA

・MUST

これらの多くは外科の患者の評価、特にがん患者の予後評価に用いられますが、内科患者の評価にも使われるものもあります。それぞれ特徴があるのですが、もしあなたがこれらのいくつかでも知っているなら、かなり勉強している人に間違いありませんね。

現在は当院の消化器外科で専門研修中のMeguが、初期研修医時代に書いてくれた記事に、それぞれの評価方法の要点が良くまとまっているので再度紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

患者さんの栄養評価の指標となる検査値はいくつかあるが、その一つにCONUT score (Controlling Nutrition Status) がある。

2003年に欧州の学会で提唱された指標であるが、CONUT scoreは、日常よく測定される採血項目であるアルブミン値、総リンパ球数、総コレステロール値を用いた、簡便に栄養状態のスクリーニングを行えるスコアリングシステムである。

総リンパ球は、低栄養状態や異化亢進状態では、免疫細胞の産生低下が起こる事が知られていることから、免疫能の指標としてこのスコアリングに組み込まれている。

CONUT scoreは膵臓癌、消化器癌術後の予後予測因子として有用とされているが、心不全の予後予測因子としても有効という報告もある。

CONUT score以外にも、以下に紹介するような栄養評価指標は、特にがん治療の際にがんのステージ分類と組み合わせて使用すると、より正確な予後の評価が可能となる。

GPS(Glasgow Prognostic Score)

血清アルブミン値とCRPを用いた指標。非小細胞肺癌等の悪液質の評価に有用。

PNI(Prognostic Nutritional Index)

古くはBuzbyらが提唱した指標があるが、現在はより簡便化されたOnoderaらが提唱したものが使われている。血清アルブミンと総リンパ球数を用いて評価し、術前の予後予測因子に使う。この数値が低い(PNI≦40)と吻合不全が起きる可能性が高く、手術は難しいことが多い。

(Megu)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

入院中から忘れず評価すべきこと・・・栄養とADL

80歳代の男性でADLは自立、敷地内の別棟に息子さん家族がんでいる(茨城はこのパターンが多いんです)方が、肺炎で入院しました。幸い、順調に経過し、血ガスも胸部レントゲンも、WBCやCRPも改善しています。

では、そろそろ退院してもらおうと家族に話をしたら、「こんなんじゃ、おじいちゃんを連れて帰れません!」と言われてしまいました。

なぜだか分かりますか?

↓

↓

その患者さんは、食事は食べれるけどむせ込まないように誰かがついてないといけません。摂取量も十分とは言えない。ADLも歩けているけど歩行器を使用していて自宅で一人での移動は無理。

家族からすれば、今まで全く手がかからなかったのに、常にだれか家にいなくてはいけないなんて、家族みんな仕事しているから無理! となる訳です。こんなことは、あなたもこの先必ず経験するハズです。

特に高齢者では、入院を契機に急速にADLの低下を来します。脳梗塞を起こしたわけでもないのに、嚥下機能が落ちたり、食事量も激減することはしばしば日常で遭遇します。

なので、すべての入院患者さんについて「栄養とADL」を忘れずに評価しておきましょう。

入院前の生活に戻れるのか? 転院や施設を考慮した方がいいのか? 早い段階で家族に見通しを伝えて、退院に向けての準備を始めておかないと、退院直前になって冒頭のようなことになってしまいます。

疾患のことばかりでなく、いろいろ目配せが大事ですが、特に「栄養とADL」はキモになることを覚えておきましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

鑑別疾患のあげ方(解剖学的アプローチ)

あなたがたとえどの診療科に進むとしても、初期研修医のうちに必ず身に着けてもらいたいことの一つに、「鑑別疾患のあげ方」があります。

鑑別疾患は、星の数ほどあるので全部覚えることは無理ですが、鑑別疾患のあげ方(フレームワーク)をおさえておくと、考えやすくなるだけでなく、抜けがなくなるので、ぜひ覚えて下さい。

編集長が勧める鑑別疾患のあげ方には2つあって、前回は1つ目のVINDICATE!!!Pを紹介しました。今回は2つ目の、解剖学的アプローチを紹介します。

この方法は具体例を出した方が分かりやすいので、やってみましょう。

では、「胸痛」の鑑別をできるだけたくさんあげてみてください

↓

↓

↓

いくつ鑑別をあげられましたか?

狭心症、心筋梗塞、大動脈解離、肺塞栓、気胸・・・・、多くの研修医は、ERで見落とすとヤバい疾患はすぐに言えても、あまり

ヤバくない(生命にすぐにかかわらない)疾患は、なかなか挙げられません。ヤバい疾患ではなくとも、患者の不安は一向に解消されないので、下手をするとトラブルのもとになることもあります。

こんな時に、解剖学的に近い臓器や組織を考えていくと鑑別疾患を挙げやすくなります。

具体的に、胸に近い臓器は・・・・

皮膚:

帯状疱疹

乳房:

乳癌、乳腺炎

骨:

肋骨骨折、圧迫骨折、骨転移

筋肉:

筋肉炎

肺(さらに胸膜、肺胞、間質、気管支、気管と分けて考えましょう):

気胸、胸膜炎、肺癌、肺炎、気管支炎、肺塞栓

心臓(冠動脈、心外膜、心筋、弁):

狭心症、心筋梗塞、急性心外膜炎、心筋炎、肥大型心筋症、大動脈弁狭窄症、

大血管(大動脈とその分枝、大静脈):

大動脈解離(特に上行解離)、大動脈瘤破裂

縦隔:

縦隔炎、縦隔気腫、縦隔腫瘍

食道:

逆流性食道炎、食道破裂、食道腫瘍

胃:

胃炎、胃潰瘍、胃癌

肝臓:

肝膿瘍、肝腫瘍

胆嚢・胆道:

胆石、胆嚢炎、胆管炎

甲状腺:

甲状腺炎

神経:

肋間神経痛、帯状疱疹後神経痛

横隔膜:

横隔膜下膿瘍

まだまだあると思いますが、このように解剖学的に近いものを順に頭に浮かべて、それに関する疾患をあげていくと意外とたくさん出てきます。臨床の現場では、前回紹介したVINDICATE!!!+Pと、この解剖学的に攻める方法を無意識に組み合わせて鑑別疾患を考えていると思います。

医学生や研修医のうちは、鑑別疾患をたくさんあげるトレーニングを意識しましょう。同時に、鑑別疾患を広げるだけでなく、目の前の患者さんの診断に至るように鑑別を絞り込むトレーニングも大事です。こちらはまた別の機会で紹介します。

(編集長)

回診中に鑑別疾患を聞かれているところ♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

鑑別疾患のあげ方(VINDICATE!!!P)

早いもので、もう年末ですね。J1のあなたはだいぶ仕事に慣れて、余裕も出て年末年始の当直に臨んでいるはずです。J2のあなたも、春からの研修先が決まり、それに向けてモチベーションをあげてる時期だと思います。

さて、あなたがたとえどの診療科に進むとしても、初期研修医のうちに必ず身に着けてもらいたいことの一つに、「鑑別疾患のあげ方」があります。

鑑別疾患は、星の数ほどあるので全部覚えることは無理です。でも、鑑別疾患のあげ方(フレームワーク)をおさえておくと、考えやすくなるだけでなく、抜けがなくなるのでお勧めですので、ぜひ覚えて下さい。

編集長が勧める鑑別疾患のあげ方には2つあります。1つ目は病因から攻める方法で有名な VINDICATE!!! + P(ヴインディケイト+P)です。2つ目は解剖学的に攻める方法です。

今回はVINDIVATE!!!+P(ちなみに!!!にも意味があります)を紹介します。

V:Vascular (血管系)

I:Infection (感染症)

N:Neoplasm (良性・悪性新生物)

D:Degenerative (変性疾患)

I:Intoxication (薬物・毒物中毒)

C:Congenital (先天性)

A:Auto-immune (自己免疫・膠原病)

T:Trauma (外傷)

E:Endocrinopathy (内分泌系)

!:Iatrogenic (医原性)

!:Idiopathic (特発性)

!:Inheritance (遺伝性)

P:Psychogenic (精神・心因性)

これは鑑別診断の神様として有名なティアニー先生が紹介していたものですが、すごいところは全ての疾患が網羅されているところです。もともとティアニー先生が病理学をやっていたので、こんなフレームワークに至ったと聞いたことがあります。

この鑑別方法は、一見すると関係なさそうな症状や検査データを俯瞰的に考える時に役立つと思います。原因が良く分からない、もしかしたら他の疾患を考える必要があるかもしれないと思った時に、これを見ながら鑑別疾患を考えてみて下さい。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

敗血症 徳田先生のカンファより

先週のことですが、6月に引き続いて徳田安春先生にお越しいただき、今年度2回目の症例検討会を開催しました。

この企画は茨城県が主催しているもので、徳田先生が県内の各臨床研修病院をまわって症例検討会を行うものです。徳田先生は超有名で著書も多数あります。当院とは徳田先生が水戸協同病院に赴任した時からの、かれこれ15年のお付き合いです。

今回はその症例検討会でJ1の内田先生が大腸憩室炎から腸腰筋膿瘍となった症例を提示しながら、敗血症についてまとめてくれたものをシェアします。

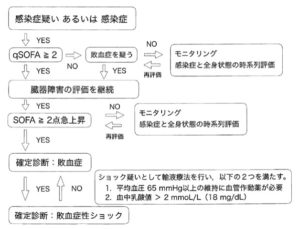

<敗血症>

【定義】

感染症によって重篤な臓器障害が引き起こされる状態

【診断】

➀感染症もしくは感染症の疑いがあり、かつ②SOFAスコアの合計2点以上の急上昇、として行う。

集中治療室、あるいはそれに準ずる環境における場合はSOFAスコアを、一般病棟、救急外来、病院前救護における場合はqSOFAスコアを使う。qSOFAの2項目以上が満たされる場合に敗血症を疑い、早期治療開始や集中治療医への紹介のきっかけとする。

<敗血症と敗血症性ショックの診断の流れ>

qSOFA≧2点では、集中治療室またはそれに準じた環境におけるSOFAスコアの評価に移行する。血液・生化学検査、動脈血ガス分析などよりSOFAスコアを時系列で評価する。SOFA スコアの合計点数が 2 点以上の急上昇となる場合に敗血症の確定診断とする。

輸液蘇生だけでは平均血圧≧ 65mmHgを維持できずノルアドレナリンなどの血管収縮薬を併用し、さらに血中乳酸値>2mmol/L (18mg/dL)の場合に敗血症性ショックと確定診断する。

内田先生が提示した症例では、憩室炎の腹痛症状は軽減していたものの、血液培養でEscherichia coli、ESBL産生Escherichia coli、Klebsiella pneumoniae、Bacillus speciesといった腸管内の菌が複数陽性となり、外科的処置が行われて改善したという経過でした。

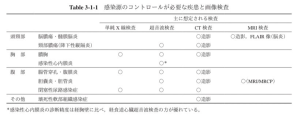

敗血症では血液培養の所見が重要になりますが、ガイドラインでもクリニカルクエスチョン(CQ)として血液培養と画像検査について記載されています。

CQ2-1 : 血液培養はいつ採取するか?

→ 抗菌薬投与前に2セット以上採取する。

CQ2-2 : 血液培養以外の培養検体は、いつ採取するか?

→ 抗菌薬投与前に必要に応じて血液培養以外の各種培養検体を採取する。

CQ3-1 : 敗血症を疑う患者に対して、感染源検索のために画像検査を行うか?

→ 感染源が明らかでない場合は、感染源検索のために画像検査を行う。画像検査は、最適な治療法の選択を可能にするという観点で有 益である。一方、X線被爆・造影剤使用のリスク、特に重症患者の場合は検査室への移動中に急変のリスクなどの害があることも十分に認識する必要がある。

日本版 敗血症診療ガイドライン2020 https://www.jsicm.org/pdf/jjsicm28Suppl.pdfより

(編集長)

徳田先生カンファの一コマ

グループごとに相談中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆エムスリーの研修病院ナビ座談会にご参加ください!

研修病院ナビのフルマッチ病院特集に当院が参加します。

編集長と研修医があなたの質問にお答えします。ぜひご参加ください!

2022年11月29日(火)18:30~19:00

*下記エムスリーのページからお申し込みが必要です

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓