臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

骨髄異形成症候群 その2

今回も医学生のしかまる先生が書いてくれたレポートからの続きです。

~~~~~~~~~~~~

前述の通り、MDSは前白血病状態でありAMLへの進展を特徴とするが、MDSとAMLを区分するのは芽球の割合である。末梢血と骨髄の芽球比率が20%未満(WHO分類第5版)ではMDS、20%以上になるとAMLに分類される。本例は末梢血芽球18.5%、骨髄芽球17%と、発見時点でちょうどその境界域にあったと考えられる。異常造血幹細胞の遺伝子不安定性のため、遺伝子変異の蓄積が起こり、病期の進行や芽球の増殖に関与するとされる。

血液所見と骨髄所見に加え、骨髄染色体検査が診断・予後予測・治療方針決定のために重要である。MDS患者の約半数に染色体異常が認められ、代表的なものに第5染色体長腕欠失(5q−)が挙げられる。本例は正常核型であった。

MDSは、異形成のある系統数や芽球の割合、染色体異常などによって様々な病型に分類される。例えば、5q−症候群の場合はそれ自体でMDSの病型診断に直結する。ただし、同じ病型であっても予後を含む病態は症例間に差がある。

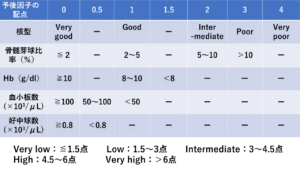

したがって、治療方針は予後予測によるリスク分類に基づく。予後予測システムとして、ここでは国際予後スコア化システム改訂版(Revised International Prognostic Scoring System, IPSS-R)を紹介する。

Very low と Low が低リスク、High と Very high が高リスクとなる。

本例は赤枠のようになり、5.5点のHighであった。

参考文献:骨髄異形成症候群診療の参照ガイド 令和 4 年度改訂版

(しかまる)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

骨髄異形成症候群 その1

今回は医学生のしかまる先生が書いてくれたレポートからのシェアです。

しかまる先生は総合内科で実習してくれましたが、実習期間中に骨髄異形成症候群(MDS)の患者さんを担当してくれたので、まとめを作ってもらいました。MDSはまとめを作りにくい領域ですが、とても良い出来だと思います。ぜひ、ご覧ください。

だいぶにぎやかな

総合内科の朝カンファ

~~~~~~~~~~~~

症例は60歳台の男性。

主訴はなかったが、前医の血液検査でHb 10.9 g/dl、血小板5.6万/μl、好中球数1046/μlと汎血球減少が認められ、当院受診した。そこで再度行われた血液検査で末梢血中に芽球を18.5%認め、その後施行された骨髄検査で芽球を17%認めたため、加療目的に入院した。さらに、骨髄塗抹標本で芽球割合の増加に加え、微小巨核球や赤芽球の核辺縁不整といった異形成を認めたことから、骨髄異形成症候群(myelodysplastic syndrome: MDS)の診断となった。

MDSは造血幹細胞の腫瘍であり、未熟な造血細胞に生じた異常によって造血細胞の異常な増殖とアポトーシスが誘導され、その結果以下のような特徴を持つ。

1)無効造血(造血細胞が成熟途中で壊れてしまう)

2)造血細胞の形態学的な異形成

3)末梢における血球減少

しばしば急性骨髄性白血病(acute myeloid leukemia: AML)へ移行する点も重要である。

症状は血球減少に伴う慢性貧血、出血傾向、易感染性があるが、慢性の経過をたどるため本例のように血液検査で偶然発見されることも多い。

診断基準の詳細は省略するが、おおまかには1系統以上の持続的な血球減少と骨髄造血細胞における異形成の存在を鍵とし、血球減少と異形成をきたしうる他疾患の除外を必要とする。

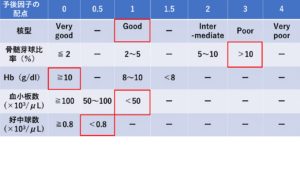

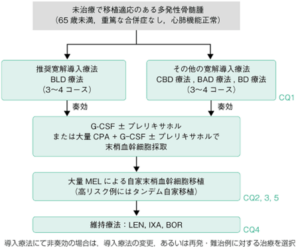

鑑別疾患として、感染性疾患、自己免疫疾患、アルコール過剰摂取、薬剤性血球減少症、栄養障害、肝疾患のほか、先天性の造血異常、悪性貧血、多発性骨髄腫、悪性リンパ腫、血球貪食症候群などの造血器疾患が挙げられる。中でもMDSの類縁疾患として挙げられるAMLや骨髄増殖性腫瘍(myeloproliferative neoplasm: MPN)、再生不良性貧血(aplastic anemia: AA)との鑑別ポイントを表1に示す。

参考文献:骨髄異形成症候群診療の参照ガイド 令和 4 年度改訂版

(しかまる)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

多発性骨髄腫 その2

前回に引き続き医学生のなお先生が書いてくれたレポートからのシェアです。総合内科で実習期間中に多発性骨髄腫の患者さんを担当してくれたので、骨髄腫のまとめを作ってもらいました。今回は治療に関してです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

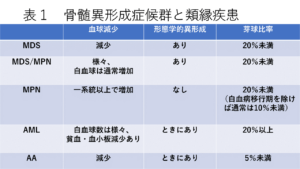

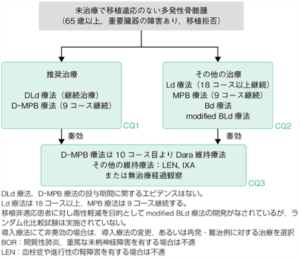

未治療の多発性骨髄腫に対する治療は、自家移植を行うかどうかで治療法が分かれる。自家移植を行えるのは、一般的に65〜70歳未満で重篤な感染症や肝・腎障害がなく、心肺機能も正常な人である。これらの患者に対しては、効果が迅速で深い奏功を期待でき、かつ自家造血幹細胞採取に悪影響を与えない導入療法を施行後、自家造血幹細胞移植を併用した大量MEL(メルラファン)療法を実施することが推奨される。

一方、自家移植を行えない場合には、化学療法が選択され、標準治療はDLd療法(DARA, LEN, 低容量DEX)またはD-MPB療法(DARA, MEL, PSL, BOR)である。今回の症例では、DLd療法を施行している。70歳以上であることから移植適応がないためである。

未治療で移植適応のある多発性骨髄腫の治療

(造血器腫瘍ガイドライン2023より)

未治療で移植適応のない多発性骨髄腫の治療

(造血器腫瘍ガイドライン2023より)

また、多発性骨髄腫では骨髄腫細胞が破骨細胞を活性化し、骨芽細胞を抑制しているために骨組織が破壊される。それによって骨病変や高カルシウム血症がみられているが、多発性骨髄腫に対する治療と並行して骨病変に対する支持療法も重要である。

治療薬としてはビスホスフォネート製剤(BP)が用いられ、中でもゾレドロン酸(第3世代BP)はクロドロネート(第1世代BP)に比べて骨関連事象の発生率を低下させるだけでなく、全生存期間の延長にも寄与すると報告されている。そのため、初発の多発性骨髄腫にはゾレドロン酸を併用することが重要だとされる。実際に、今回の症例では入院後、骨病変・高カルシウム血症への治療としてゾレドロン酸が使用された。

症例の感想

多発性骨髄腫の患者を目にしたことは今回が初めてであった。今回担当しはじめた時点では確定診断がついた上で治療も開始していた状態であった。実際に回診等でお話を聞き、カルテを記載し、治療に一部参加させていただけたことで、この疾患に対する理解が深まったように思う。また、Dara-Rd療法は通院でも可能であるとのことだったが、退院の際に自宅退院か施設退院とするかは決定していない。この症例に限らず、患者さんのゴールは必ずしも退院することにはないため、退院後どのような形で生活するのかなどの点に気を配ることは、今回の実習で学ぶことができた貴重な視点の一つであるように思う。

(なお)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

多発性骨髄腫 その1

今回は医学生のなお先生が書いてくれたレポートからのシェアです。なお先生は総合内科で実習をしてくれましたが、実習期間中に多発性骨髄腫の患者さんを担当してくれたので、まとめを作ってもらいました。良くまとまっていますので、ぜひご覧ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

症例は80歳台の男性。数か月前までゴルフをしたり、庭木の剪定をするなど元気であったが、肋骨の痛みや腰痛で近医を受診したものの原因がはっきりせず経過観察となっていた。1か月前に腰椎圧迫骨折と診断され入院したものの症状の改善が乏しく、MRIでさらに他の椎体にも骨折を認めた。血液検査で高蛋白血症(8.6g/dl)と低アルブミン血症(3.1g/dl)を認め、血清蛋白分画でM-peakが検出され、多発性骨髄腫の診断となった。

多発性骨髄腫は血液の悪性腫瘍の一つで、多彩な症候を示す難治性の造血器悪性腫瘍である。異常増殖したクローナルな形質細胞により、異常ガンマグロブリン(Mタンパク)が産生され、総タンパクの上昇がみられる場合と、ガンマグロブリン軽鎖(κ鎖またはλ鎖)が異常産生され、総タンパクの上昇はみられないものの、ベンスジョーンズタンパクとして血中・尿中に検出される場合がある。

今回の症例では、現病歴にもあるようにMタンパクが検出されているほか、入院後の骨髄検査でCD19-CD56+の異常形質細胞表面に免疫グロブリン軽鎖のλが発現していた。よって、上記の両方の所見がみられていることになる。

多発性骨髄腫の典型的な症状として高カルシウム血症、腎機能障害、貧血、骨病変があり、これらをまとめてCRABと呼ばれることが多い。今回の症例では高カルシウム血症が確認できたほか、頭部レントゲンでは有名な所見であるpunched out region、CTで胸腰椎・肋骨などに多発病的骨折を認めた(骨病変)。

多発性骨髄腫の診断や治療方針の決定のためには、骨髄検査が必須である。骨髄検査は血液やリンパのがんの診断や病系を決定するために必要な検査で、腸骨・もしくは胸骨から骨髄液を採取する検査である。

(次回は治療に関して紹介します)

(なお)

総合内科の朝カンファ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

ステロイドの副作用

みなさんこんにちは。研修医のSatominです。

今年度から総合内科に血液内科と膠原病内科の先生が加わってくださり、総合内科での研修がますますパワーアップしています。今日はそんな血液内科でも膠原病内科でもよく使われるステロイドのお話です。

ステロイドは強い抗炎症作用をもつ薬であり自己免疫性疾患やアレルギー疾患、最近ではCOVID19感染症など幅広く使用されています。剤形も錠剤から注射剤、塗り薬まで数多く展開されています。

様々な診療科で使う機会が多く、私たち医療職にとっては身近な薬ですが副作用も多いため投与には注意が必要です。主な副作用を下記に挙げていきます。

・高血糖

肝臓からの糖の放出を亢進させインスリン抵抗性を高めるため高血糖をきたします。特に食後の血糖値が上昇しやすくなります。対応としてはインスリン療法が基本ですが、もともと2型糖尿病を患っている方は経口血糖降下薬を用いる場合もあります。

・消化管潰瘍

薬剤性の消化管潰瘍といえばNSIADsが有名ですがステロイドでも起こります。ステロイドによる胃粘膜防御作用の低下と胃酸分泌促進作用などにより胃潰瘍や十二指腸潰瘍が生じやすくなります。消化管潰瘍の既往があったりNSAIDsを服用していたりと潰瘍リスクの高い方にはPPI投与が望ましいとされています。

・感染症

免疫を抑制させる働きを持つため感染症にかかりやすくなります。細菌やウイルス感染はもちろん、真菌といういわゆるカビに感染することもあります。また、結核やB型肝炎ウイルスなど一度感染すると体内に潜伏し続ける病原体が、ステロイドによる免疫力の低下のために再活性化し感染症を引き起こすこともあります。治療は各感染症に応じたものを行います。手洗いうがい、マスク、人込みを避けるなどの基本的な感染対策や、過去に結核やウイルス性肝炎に感染していないかの検査も重要になります。

・精神症状

不眠や抑うつ、不安感、焦燥感などをきたす場合がありステロイド誘発性精神病と呼ばれています。原因ははっきりとはわかっていませんが脳内のホルモンと関係していると考えられています。治療はステロイドが減量可能なら減量を、不可なら睡眠薬、抗うつ薬、気分安定薬などで対応しますが確固とした治療法はまだないのが現状です。

・骨粗しょう症

骨強度を低下させるため軽い動作でも骨折しやすくなります。長期のステロイド投与が見込まれる場合は、予防のために投与前から投与開始直後に骨密度の検査を行います。骨密度の低下や脆弱性骨折の既往、ステロイドの投与量が多いなど、骨折を生じやすいと思われる時はビスホスホネート製剤や副甲状腺ホルモン製剤、活性型ビタミンD3製剤などで予防を行っていきます。

これまで挙げてきた副作用はほんの一部で他にも食欲亢進、皮膚萎縮、白内障、骨頭壊死など数多くの副作用があります。

ステロイド製剤は幅広い疾患に使われるため困ったらステロイドというような使い方をされがちですが、同時に副作用も多い薬になります。また投与量や期間にもよりますが突然中止すると副腎不全をきたすため、一度始めるとやめるまで時間のかかる薬です。適応をしっかり考えて使いこなせるようになりましょう。

(Satomin)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆レジナビFair2024 東京 ~臨床・専門研修プログラム~

6月16日(日)東京ビックサイトで直接お会いしましょう!

レジナビ東京に水戸済生会も出展します。

当院の初期研修から専門研修まで包み隠さずお話しします♪

しかも、当日は茨城県立こども病院と隣り合わせのブースで出展しますので、

小児科のことも聞けちゃいます。当院の研修医も多数参加予定ですので、

直接質問をぶつけてみてください!!

参加にはレジナビからの参加申し込みが必要です。

下のリンクから申し込んでからご参加ください。

↓

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

臨床実習報告・・・歩行障害の一例③

りんご先生の最後の記事になります。ALSの鑑別についても、とても良く考察できています。そして最後にりんご先生からのコメントもありますので、ぜひお読みください!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3週間、水戸済生会総合病院総合内科で臨床実習させていただいております、医学部6年のりんごです。ALSについて最後の記事になります。よろしくお願いいたします。

<筋萎縮性側索硬化症(ALS)について③>

【鑑別疾患】

今回は鑑別疾患として、慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)と多巣性運動ニューロパチー(MMN)、頸椎症性筋萎縮症(頚椎症の一つ)が挙げられました。各疾患の概要と否定された根拠を書いていきます。

・慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)

緩徐進行性または再発性の自己免疫性脱髄性末梢神経疾患。神経障害のパターンはポリニューロパチー(多発神経障害)であり、左右対称性の四肢の弛緩性運動麻痺と感覚障害(手袋靴下型)を主徴とする。末梢神経伝導検査にて髄鞘障害(伝導速度低下や伝導ブロック、時間的分散など)、脳脊髄液検査にて蛋白細胞解離を認める。副腎皮質ステロイド、免疫グロブリン静注療法、血液浄化療法が治療のファーストラインとなるが、3つの治療の間で優劣はない。

・多巣性運動ニューロパチー(MMN)

緩徐進行性の自己免疫性脱髄性末梢神経疾患。左右非対称性・多巣性であること、下位運動ニューロン障害をきたすが感覚障害は認められないことがCIDPと異なる点である。CIDPと同様に末梢神経伝導検査にて髄鞘障害、脳脊髄液検査にて蛋白細胞解離を認める。免疫グロブリン静注療法のみが治療効果を有する。

・頸椎症性筋萎縮症

加齢変性によって頸椎の形状が変化して脊髄が圧迫され、神経支配領域に一致した筋萎縮・筋力低下をきたす。感覚障害はない、もしくは軽微である。緩徐進行性であるが持続的な増悪は見られず、無治療であっても早期に完全回復する例も存在する。また、症状の発現が姿勢と関連することも特徴である。上位運動ニューロン障害や球麻痺症状は見られず、運動障害は上肢に限局する。治療法としては保存的治療と手術がある。

★否定の根拠★

→末梢神経伝導検査で髄鞘障害を示唆する所見を認めなかったこと、脳脊髄液検査で異常を認めず、筋力低下も両上肢にびまん性に生じていたことからCIDPとMMNは否定的であると考えられました。CIDPとMMNは治療可能な疾患ですが、ALSは根本的治療が確立されておらず、告知によって患者さんの今後の人生が一変するため、診断・告知には細心の注意を払わなければなりません。

→慢性進行性の経過や神経支配領域に一致しない筋萎縮と筋力低下を認めたこと、脊椎MRI検査で脊髄圧迫所見を認めなかったことから頸椎症性筋萎縮症は否定的であると考えられました。運動障害と感覚障害を共に認めた場合、主に脊椎疾患が疑われますが、ALSに脊椎疾患が合併しても同じような所見になります。ALSの症状が手術侵襲や麻酔によって急速に進行したと報告する論文もあるため、ALSに特異的な症候を早期に見出して正確に診断することが重要となります。

(余談)

もし、今回の症例のMRI検査で脊髄圧迫所見を認めた場合、どのするべきでしょう…。「MRI検査の脊髄圧迫所見=脊椎疾患有」ではなく、加齢性変化の可能性もあることを念頭に置いて診断を進める必要があると思います。国試では画像を見たらすぐに回答に辿り着ける問題もありますが、実臨床はそう簡単ではないということを今回の実習で痛感しました。多くの疾患を画像検査で診断できる時代になりつつありますが、診断の主役はやはり詳細な問診と身体診察であると改めて学びました。

(最後に)

総合内科の指導医の先生方、初期研修医の先生方のご指導のおかげで充実した日々を過ごすことができました。3週間、本当にありがとうございました。そして、学外実習をするか悩んでいる方、自大学以外の病院に実習申込をするのは本当に緊張すると思います。しかし、慣れ親しんだ環境から離れることは自分を見つめ直す絶好の機会になる(本当になります)ので、勇気を振り絞って挑戦してみてください。

(りんご)

(参考文献)

(1)辻 省次・祖父江 元. アクチュアル脳・神経疾患の臨床 すべてがわかるALS・運動ニューロン疾患. 株式会社中山書店

(2)安藤 哲朗.頸椎症の診療. 臨床神経学. 2012. Vol.52, No.7, p.469-479

「https://www.neurology-jp.org/Journal/public_pdf/052070469.pdf」

回診の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

臨床実習報告・・・歩行障害の一例②

3週間、水戸済生会総合病院総合内科で臨床実習させていただいております、医学部6年のりんごです。ALSについての2回目の記事になります。よろしくお願いいたします。

<筋萎縮性側索硬化症(ALS)について②>

【病型】

ALSの臨床症候は①上位運動ニューロン障害、②下位運動ニューロン障害、③球麻痺の3つの症状から成る。①のみ認めるものを原発性側索硬化症(PLS)、②のみ認めるものを進行性筋萎縮症(PMA)、③のみ認めるものを進行性球麻痺(PBP)、①・②・③全てを認めるものを古典型ALSと分類されることが多かった。

近年は、病変が運動系を超えて広範な部位に見られる多系統病変型、両上肢近位部と肩甲帯に筋萎縮が限局するflail arm syndrome、両下肢に筋萎縮が限局するflail leg syndrome、認知症を伴うALSなど、様々な病型が報告されている。

★ここまで多くの病型があるとは知りませんでした。認知症を伴うALSは前頭側頭型認知症(国試でも頻繁に出題されますね…)を呈し、日本では湯浅・三山型ALSとよばれることもあるそうです。

【検査所見】

様々な検査を実施しましたが、針筋電図検査と神経伝導検査が特に印象に残りました。

〇針筋電図検査:神経原性変化が見られる。

★重要事項★

・線維自発電位は一つの筋線維由来の異常興奮であるため筋原性変化でも見られます。一方、線維束性電位は下位運動ニューロン軸索起源の自発電位であるため神経原性変化でのみ認められます。

・強収縮時に評価する干渉波は、複数の運動単位の動員状況を評価できる指標です。筋収縮力を強めると収縮する筋線維の運動単位数が増加し、一つ一つの運動単位電位(MUP)を判別することが困難になります。これを完全干渉といいます。逆に、筋収縮力を増加させても運動単位数が増加しない場合は一つ一つのMUPを判別することができ、これを不完全干渉といいます。

・医師国家試験対策では、神経原性変化といえば安静時の脱神経電位(線維自発電位と陽性鋭波)と線維束電位、弱収縮時の高振幅・長持続・多相性のMUP、強収縮時の不完全干渉が特徴と習ったのですが、今回の症例では見られなかったので調べてみたところ、下位運動ニューロン障害の進行具合によって所見が異なるそうです。

初期:脱神経電位はまだ出現せず、不完全干渉のみ認められます。

脱神経早期:脱神経電位が出現し始めます。不完全干渉も認められます。

神経再支配早期と神経再支配完成期:運動ニューロン障害に伴う筋線維萎縮をきたしていない筋内部からの神経発芽による神経再支配か、もとの運動ニューロンからの神経再支配かによって所見が異なります。弱収縮時の高振幅・長持続・多相性のMUP、強収縮時の不完全干渉が見られるのは神経発芽による神経再支配です。詳細は本記事最後に添付した参考文献(2)をご覧ください。

・ALSでは肉眼的に筋の線維束性収縮が見られることがあります(今回の症例でも見ることができました)。これは、安静時に見られる線維束電位に相当します。

〇神経伝導検査

運動及び感覚神経伝導速度は基本的に保たれる。筋萎縮に伴い、運動神経の複合筋活動電位(CMAP)の低下を認めることがある。

★重要事項★

・脊髄前角細胞の障害によって伝導速度の速い神経線維が変性脱落すると、運動神経伝導速度が低下することがあります。今回の症例でもごく軽度の伝導速度低下を認めました。

今回はここまでとさせていただきます。次回は鑑別疾患についてまとめようと思います。それでは失礼します。

(参考文献)

(1)辻 省次・祖父江 元. アクチュアル脳・神経疾患の臨床 すべてがわかるALS・運動ニューロン疾患. 株式会社中山書店

(2)赤星 和人.針筋電図における運動単位活動電位(MUAP)の生理と臨床. リハビリテーション医学. 1999. Vol.36, No.10, p.669-677(最終閲覧日:2024/5/17)

「https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrm1964/36/10/36_10_669/_pdf/-char/ja」

(りんご)

PICCでの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆次はレジナビです!

5月27日(月) 18:30~18:50

レジナビFairオンライン2024 西日本Weekに当院も登壇します。

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの質問に直接お答えします♪

参加にはレジナビのサイトから申し込みが必要です。

下記リンクからお申し込み下さい。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

臨床実習報告・・・歩行障害の一例①

今回の記事は3週間ほど当院で臨床実習をしてくれた医学生が書いてくれました。総合内科ではJ1,J2と同様に病棟を回って、患者さんも何人か担当して、朝夕の回診ではプレゼンもやってもらいました。実習のまとめ的な感じで書いてもらいましたので、ぜひご覧ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3週間、水戸済生会総合病院総合内科で臨床実習させていただいております、医学部6年のりんごです。実習中に出会った症例のまとめがブログに載るという非常に貴重な機会をいただいたので、頑張って書いていきます。よろしくお願いいたします。

症例は70代の男性の方です。主訴は歩行障害です。現病歴についてですが、腰痛と両下肢痛を主訴に当院整形外科を受診したところ、手指振戦や姿勢保持困難などが認められ、Parkinson症候群が疑われたため当院脳神経内科に紹介されました。

外来受診時、両下肢のびまん性筋萎縮が認められたこと、数カ月程前から慢性進行性に症状が増悪していることから「●●●」が疑われ、精査目的に入院となりました。

さて、「●●●」には何が入ると思いますか?

↓

↓

答えは筋萎縮性側索硬化症(ALS)が入ります。ALSは報道番組などでも頻繁に取り上げられるため、ポピュラーな疾患になりつつありますが、医師国家試験での出題頻度はそこまで高くない印象です。そこで教科書に書かれている基本事項と実習中に新たに学んだことを織り交ぜながら、3回に分けて書かせていただきます。

<筋萎縮性側索硬化症(ALS)について①>

【概要】

上位運動ニューロン及び下位運動ニューロンが選択的にかつ進行性に変性・消失し、全身の筋萎縮と筋力低下を来たす原因不明の指定難病である。

【症状・身体所見】

主な症状・身体所見は以下の3つである。

①上位運動ニューロン障害:皮質脊髄路(錐体路)の障害による。下肢に強く出現することが多い。

②下位運動ニューロン障害:脊髄前角細胞の障害による。上肢に強く出現することが多い。

③球麻痺:延髄の運動核(Ⅸ、Ⅹ、Ⅻ)の変性による。

★重要事項★

・筋萎縮の強い筋でも腱反射が保たれている、もしくは腱反射亢進を認めることは、上位運動ニューロン障害を示唆する重要な所見になります。

・前面に出るのが上位運動ニューロン障害か下位運動ニューロン障害かは、障害の程度によって変わります。

・糖尿病などの末梢神経障害をきたす疾患併発例では腱反射が減弱するため、上位運動ニューロン障害の有無を正確に把握することが難しくなります。

・母指球筋は萎縮し、小指球筋は保たれる解離性小手筋萎縮(split hand)がALSに特徴的な所見です。余談ですが、母指球筋は短母指外転筋、短母指屈筋、母指対立筋、母指内転筋の4つの筋肉から成ります。手掌では、母指から環指の撓側半分までを主に正中神経が支配しているため、母指球筋は正中神経支配では?と思いがちですが、母指内転筋のみ尺骨神経支配になっています。母指を外転、屈曲、対立させた場合はいずれも母指球筋が固くなりますが、母指を内転させた場合のみ母指球筋は柔らかいままです。この点に着目すると母指の運動を支配する神経支配の覚え方は簡単になります。ちなみに母指の伸展は橈骨神経支配ですが、その際には全く母指球筋は固くなりません。指導医の先生が教えてくださったのですが、ここまで記憶に定着しやすい覚え方があるのかと感動しました。

・末梢神経や髄節の分布に沿わない上位運動ニューロン障害または下位運動ニューロン障害が見られることが特徴で、鑑別の際にも重要になります。鑑別疾患については3個目の記事に書かせていただきます。

・医師国家試験で出題頻度が高いのはALSの陽性所見よりも陰性所見です。四大陰性所見としては感覚障害、眼球運動障害、膀胱直腸障害、褥瘡があり、さらに小脳症状と錐体外路症状が加わることもあります。今回の症例でも感覚障害や眼球運動障害などは見られませんでした。

今回はここまでとさせていただきます。次回は病型と検査所見についてまとめようと思います。それでは失礼します。

(参考文献)

(1)辻 省次・祖父江 元. アクチュアル脳・神経疾患の臨床 すべてがわかるALS・運動ニューロン疾患. 株式会社中山書店

(りんご)

回診の一コマ

(りんご先生も写っています)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆次はレジナビです!

5月27日(月) 18:30~18:50

レジナビFairオンライン2024 西日本Weekに当院も登壇します。

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの質問に直接お答えします♪

参加にはレジナビのサイトから申し込みが必要です。

下記リンクからお申し込み下さい。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

病棟での問診のコツ(1)

4月も半分を過ぎましたが、病棟では患者さんを担当して、問診やオーダー、カルテ記載など、毎日の仕事が忙しいと思います。

そして、担当患者さんのことを全然把握できない・・・・、そう思っているあなたは心配いりません。最初からできる人はいませんから、焦らずにやっていきましょう。

さて、病棟では担当患者さんのところに行って話を聞きますよね。指導医が外来などで記載しているカルテの内容を確認するのはもちろんですが、それを鵜呑みにせず直接患者さんに確認することが大事です。

そうは言っても、患者さんと何となく話しにくい、うまく聞き出せないなんてことがありますよね。家族だとなおさらかもしれません。患者さんや家族から話を聞きだすには、どんなことに注意したら良いでしょう?ここでは病棟での問診のコツを紹介します。

1.挨拶と自己紹介

病棟に入院してきた患者さんのところへ行ったら、まずは挨拶です。「こんにちは。入院中に□□先生と一緒に担当します研修医の○○です。」

この時に患者さんの名前を確認を忘れないように。編集長も話していたら、じつは全然別の患者さんだった、という経験があります。特に慣れていない時ほど注意です。

また、もし家族がいれば家族にも挨拶すると同時に、患者さんとの関係を聞いておきます。「失礼ですが、ご関係は?」と言えばOKです。

これも編集長の経験談ですが、明らかに奥さんと思われる女性が入院に付き添ってきたので、「奥さまですね。今回の入院では・・・」などと話し始めたら、、奥さんは亡くなっていて、年の近い妹さんが一緒に来ていたなんてこともあります。

家族のことは後になるほど聞き出しにくくなるので、最初の時点で聞き出しておくのがコツです。家族がいない時は、誰に電話など連絡をとるのが良いのか患者さん自身に確認しておきましょう

2.患者さんの状態を尋ねる

病棟には、基本的に具合の悪い患者さんが入院してきます。そこで、いろいろ問診する前に「今のお加減はいかがですか?」「少し話を伺ってもいいですか?」と患者さんを労わる一言から始めましょう。

もちろん検査入院などでは体調も悪くない場合もありますが、外来受診から入院までの間に状態の変化がないかを、最初に聞きましょう。その後で「今日はどうしましたか?」など、患者さんが自由に話せるいわゆるOpen Questionから始めて、最初の数分間だけでも、こちらから言葉を挟まずに聞くことに徹すると、患者さんや家族のあなたに対する印象がすごく良くなります。

(編集長)

回診の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆レジナビでお会いしましょう!

4月23日(火)18:00~18:20

「レジナビFairオンライン2024 6年生Week」に当院が登壇します。

当日は研修医も登場しますので、ぜひとも直接質問して下さい!!

参加にはレジナビから申し込みが必要です。

下記リンクからお申し込みください。

レジナビのページはこちら(申し込み締め切りは当日15時まで)

糖尿病のお薬・・・インスリン

今回はインスリンの紹介です。インスリンというと種類も多くて良く分からない、スライディングスケールしかやったことがないという人が多いかもしれませんが、今回は実践的な最低限の知識(と編集長が思っている)に絞って紹介します。

【機序】

血中のブドウ糖を肝臓や脂肪細動、骨格筋などの細胞内に取り込ませることで血糖値を低下させます。健常者では、主に肝糖産生を調節して空腹時血糖を制御する基礎インスリン分泌と食事による食後血糖を制御する追加インスリン分泌からなっています。

【適応】

<絶対的適応>

・インスリン依存状態

・高血糖性の昏睡(糖尿病性ケトアシドーシス、高浸透圧性高血糖状態)

・重症の肝障害、腎障害の合併

・重症感染症、外傷、中等症以上の外科手術

・糖尿病合併妊娠(コントロール不良の妊娠糖尿病を含む)

・静脈栄養時の血糖コントロール

<相対的適応>

・インスリン非依存状態でも著明な高血糖の場合

・経口糖尿病薬のみではコントロールが得られない場合

・やせ型で栄養状態が低下している場合

・ステロイド治療中の高血糖

・糖毒性を積極的に解除する場合

【禁忌】

特別なものはありません。

【副作用】

「インスリンの副作用はなに?」と質問すると多くの研修医が「低血糖」、「低カリウム血症」と答えてくれます。もちろんこれは正解ですが、これに加えて、「体重増加」もぜひ覚えてください。

インスリンは血糖を肝臓や脂肪細胞などに取り込ませるだけでなく、脂肪の分解を抑制する作用もあるため、体重増加につながります。入院中など急性期にインスリンでコントロールするのは問題ありませんが、外来での管理の時はできるだけインスリンを増やさない工夫が求められます。

インスリン療法の基本は、健常者に見られる血中インスリンの変動パターンをインスリン注射で模倣することです。当院の総合内科では、基礎インスリン分泌として眠前に持効型インスリンを、追加インスリン分泌として食前に超速効型インスリンを打つ4回打ちを基本とし、ダラダラとスライディングスケールをしないようにしています。

また、①経口糖尿病薬を使ってもコントロールが悪い時にインスリンに切り替える方法もありますが、②治療開始早期にインスリンを導入し、積極的に糖毒性を解除してコントロールを付けてから経口薬に切り替える方法もあります。患者さんにどのような方針なのかを良く説明しておくことが大事です。

インスリン療法の大事なことは、その患者さんの生活スタイルに合わせてアドヒアランスを向上させるように工夫することです。糖尿病の先生はいろいろな手を知っているので、困ったときは相談すると良いと思います。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆レジナビでお会いしましょう!

4月23日(火)18:00~18:20

「レジナビFairオンライン2024 6年生Week」に当院が登壇します。

当日は研修医も登場しますので、ぜひとも直接質問して下さい!!

参加にはレジナビから申し込みが必要です。

下記リンクからお申し込みください。

レジナビのページはこちら(申し込み締め切りは当日15時まで)