臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

小児科専門医が教える医師国家試験のポイント1 解説編

こんにちは。小児科の貴達です。

今回から、「小児科専門医が教える医師国家試験のポイント」を始めてみようと思います。私の専門が小児アレルギーなので、関連したものから過去問と今後出題が予想されるオリジナル問題を作成しましたので、ぜひ参考にしてください。

例えば医師国家試験には、こんな問題が出題されています。

【111D01】

食物アレルギーで正しいのはどれか。

a. アトピー性皮膚炎と関係ない。

b. 消化管アレルギーはIgEを介して発症する。

c. 口腔アレルギー症候群は乳児期から発症する。

d. 即時型食物アレルギーの原因として最も多いのは鶏卵である。

e. 食物依存性運動誘発アナフィラキシーは乳児期から発症する。

食物アレルギーは小児アレルギーの分野の中でも気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎などの疾患と並び、重要な疾患の1つであり、増加傾向であるため、今後とも出題が続くと思います。まず、上記の過去問について解説していきたいと思います。

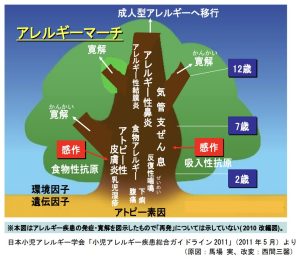

a. アレルギー疾患の発症の様子は「アレルギーマーチ」という言葉で表現されますが、(図1参照)、これは遺伝的にアレルギーになりやすい素質(アトピー素因)のある人が、年齢を経るごとにアレルギー性疾患を次から次へと発症してくる様子を表したものです。もちろん全員がそうなるわけではなく、一つの疾患だけの人もいますが、多くの場合、こうした経過をたどります(図1)(1)。アトピー性皮膚炎と食物アレルギーはもちろん、その他のアレルギー性疾患とも関係があると言えます。

図1)アレルギーマーチの概念図

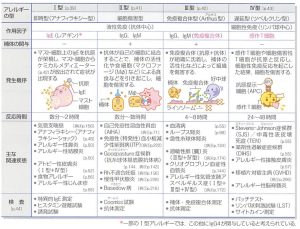

b. 免疫学の講義でGellとCoombsの分類を一度は見たことがあるかと思います(図2) (2)。小児科で診療するほとんどのアレルギー疾患はⅠ型アレルギーで、IgE抗体を介していますが、消化管アレルギーは例外的にIgEを介さないことがポイントとなります(3)

図2)GellとCoombsの分類

c. 口腔アレルギー症候群(oral allergy syndrome, OAS)とは、口唇、口腔、咽頭粘膜を中心として誘発される、IgE抗体を介した即時型アレルギー症状です(4)。IgE抗体を介した即時型アレルギー症状で、食物摂取直後から始まり、口唇、口腔、咽頭の痒み、イガイガなどを来します。口腔、咽頭粘膜から局所的に吸収されたアレルゲンによって誘発されるものであり、アナフィラキシーにおける全身症状の一部として発症する粘膜症状とは区別されます。また、花粉–食物アレルギー症候群(pollen-food allergy syndrome, PFAS)という花粉に感作された後に果物や生野菜や豆類などで口唇、口腔、咽頭の痒みなどを認めることもあります。

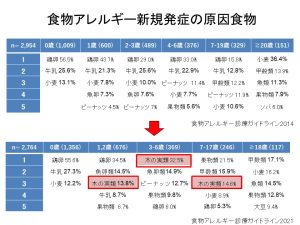

d. 原因食物の割合は第1位が鶏卵で7%、第2位が牛乳で22.0%、第3位は小麦で10.6%となっています。続いて、木の実類が8.2%で第4位となっており、特にクルミ、カシューナッツが増えています(4)。2014年に発表されていたガイドラインでは、木の実類は2%で第9位だったので、他の抗原と比較して、とても増えています。年齢別の新規発症の割合を見れば、1-2歳、3-6歳、7-17歳でもでランクインしています(図3)。今後も注目されています。

図3)食物アレルギーの原因食物

e. 食物依存性運動誘発アナフィラキシー(food-dependent exercise-induced anaphylaxis, FDEIA)とは特定の食物摂取後の運動負荷によって、アナフィラキシーが誘発される病態です。初回発症の年齢のピークは10-20歳代で発症頻度は中学生で約6,000人に1人とされています。原因食物としては、小麦が62%, 甲殻類が28%と言われており、ほとんどがこの2種類となっています。診断のためには原因と考えられる食物摂取後、トレッドミルで走ったり、エアロバイクを漕いだりして、運動負荷をかけて、症状が誘発されるかどうかを確認する「運動誘発負荷試験」が必要となります。

次回はオリジナル問題に挑戦してみてください。

参考文献

(1)保育所におけるアレルギー対応ガイドライン2019 厚生労働省

(2)病気がみえる6 免疫・膠原病・感染症 MEDIC MEDIA

(3)新生児・乳児食物蛋白誘発胃腸症診療ガイドライン 厚生労働省好酸球性消化管疾患研究班

(4)食物アレルギー診療ガイドライン 2021

(貴達)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓