臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

感染症診療を始める時は

あなたが研修医外来に出ていると、消化器外科から内科宛のコンサルトが回ってきました。

70歳台の男性で約半年前に消化器外科で大腸の手術を行い、本日は定期外来のための受診。本人は特に症状もなかったのですが、ルーチンの血液検査でCRPが8.6㎎/dlと上昇していました。

外科の担当医からは「CRPが上がっているので感染だと思うんだけど、どの診療科にお願いしたらいいのか分からないし、抗菌薬は何にしたらいいのかな?」ということで研修医外来に回って来たようです。

こんな時は外科の先生よりも、各科をローテーションしている研修医が力を発揮できる場面ですが、あなたならどうしますか? ちょっと考えてみてください。

↓

↓

先日開催された松永先生の感染症レクチャーのテーマが「感染症診療の基本」でしたが、この中で松永先生は「感染症診療を学ぶ時は、抗菌薬の使い方よりも感染症診療の流れを把握することが重要」と繰り返されていました。

松永先生の言う「感染症診療の流れ」とは、以下の6つのポイントです。

①感染症? 感染症以外?

②診断の2つの軸

③治療の2つの軸

④抗菌薬

⑤経過観察の2つの軸

⑥投与期間の決定

感染症のよくある誤解に、

発熱=感染症 CRP上昇=感染症 発熱=抗菌剤 抗菌剤=解熱剤

というのがありますが、これは全て間違いです。

正しくは、

発熱≠感染症 CRP上昇≠感染症 発熱≠抗菌剤 抗菌剤≠解熱剤

です。

冒頭の症例に戻ると、CRPが高値で症状がないのであれば、まずはホントに感染症なのか?ホントに抗菌薬が必要なのか?と疑ってかかることから始めましょう。

そして感染のフォーカスを探しです。

「感染症ならば必ず燃え盛っている現場があるので、そこを探すことに尽きる」

と松永先生が繰り返していました。もちろんフォーカスを探しに行くのも型があります。

まずは 3か所(肺、腹部、尿路)+α で考えます。具体的には、肺、腹部、尿路の3か所、そして人工物(CVカテーテル)や皮膚(創部)さらに中枢神経系(髄液) です。

もちろん感染部位が分からないこともありますが、その時の型としては、

・全身性疾患 HIV、マラリア、リケッチ etc

・深部の膿瘍

・深部の人工物感染

・副鼻腔炎(特に胃管留置患者)

・腎盂腎炎(特に高齢者)

一緒に見落としやすいものも覚えておきましょう。

・腎盂腎炎

・胆道系感染症

・前立腺炎

・皮膚・軟部組織感染症

・カテーテル関連菌血症

・偽膜性腸炎

・浅部の人工物感染 ペースメーカー、CVポート

・ダニ媒介性疾患

・心内膜炎

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

今年も始まりました!・・・松永先生の感染症レクチャー

4月30日に感染症の松永先生による今年度1回目のレクチャーが開催されました。

感染症レクチャーのことは、このブログでは何度も紹介していますが、今年で17年目(!)となる当院のコアなレクチャーの一つです。J1にとっては感染症の何から手を付けて良いのが分かる「感染症の道しるべ」的なレクチャーですし、J2にとっては症例を経験して苦労したこと、疑問に感じていたことを改めて整理できる「噛むほど味わい深い」レクチャーです。

レクチャー後の感想には、J1からは「感染症治療をするうえで基盤となる考え方について説明していただいた」「症状、症例から詳しく教えていただいた」とか、J2からは「感染症治療の基本を再度理解できた」「この1年間を振り返りながら感染症の復習ができて良かった」といったコメントがありました。

松永先生のことを紹介すると、東大医学部を卒業後に在沖縄米国海軍病院インターン、東大医学部附属病院内科研修医、そして茨城県立中央病院内科研修医を経て、2002年から米国コロンビア大学関連病院St.Luke’s-Roosevelt Hospital Center内科レジデント、2005年からUCLA関連フェローシッププログラム感染症科臨床フェローを修了されています。

帰国後は東京医科大学病院感染制御部を経て、2010年から帝京大学医学部付属病院の感染制御部の病院教授としてご活躍の先生です。

当院には平成21年から感染症レクチャーや院内講演会などでお越しいただいており、現在も年5回の研修医向けの感染症レクチャーをお願いしたり、メールで症例のコンサルテーションもしてもらっています。

これだけ長い期間に渡って一人の感染症専門医から教えを受けるのは、なかなか無いことかもしれません。実際に10年前に松永先生のレクチャーを受けた先輩ドクターが院内で一緒に働いていて、筋の通った文化のようになっています。

そして松永先生のレクチャーで学んだことを総合内科をローテーション中に繰り返し実践し、身につけていくていくのが水戸済生会での初期研修の強みです。

年度初めのテーマは例年通り「感染症診療の基本」。17年間変わることのない「感染症診療の基本」は非常に重要な内容なので、今年も紹介していきます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

デバイス感染後の再植え込み時期は?

今回は松永先生の感染症カンファから「人工物・デバイス感染」の内容をシェアします。

例えばペースメーカ感染を起こした場合、抜去して一時ペーシングでしのぎますが、再度ペースメーカの植え込みをするのは、いつが良いのでしょう?

この問題は確立されたものはないのですが、まず考えるべきことは「ホントにデバイスの植え込みが必要か?」をもう一度考えてみることです。

特にCVカテや尿道カテのような短期留置型デバイスでは不要な状況も多くあり得ます。また、ペースメーカなどの心臓植え込み型電子デバイス(CIED:Cardiac Implantable electronic device)でも1/3は少なくとも同じ入院中は再留置不要であったとの報告もあります。

(J Am Coll Cardiol 2007; 49: 1851-1859, Heart Rhythm 2010; 7: 1043-1047)

そして、再留置は原則として感染症の治療が終了してからです。具体的な時期は・・・

・透析用血管内留置カテ感染 ⇒ 血培陰性確認後

(CID 2009; 49: 1-45)

・CIED感染 ⇒ 72h以上血培陰性

(Europace2020; 22: 515-549)

・CIED感染に加えて、弁病変があるなら ⇒ 14日以上空ける

(Circulation 2010; 121: 458-477, Circulation 2024; 149: e201-e216)

実際の臨床ではもっと複雑な状況のことが多く、これらの目安通りにできることはむしろ少ないかもしれません。ただ、一つの目安として覚えておくのが良いと思います。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

今年度最終・松永先生の感染症レクチャー報告

先週のことですが、水戸済生会の定番となっている帝京大学感染制御部の松永先生の感染症レクチャーを開催しました。

今年度の最終回でしたが、タイトルは「人工物・デバイス感染」でした。まず、「人工物・デバイス感染」というと、あなたは何を思い浮かべますか?

末梢の点滴ラインやCVカテ、尿道カテは日常臨床でも感染源になるのは何度も経験すみだと思いますが、他にも主なものだけでも以下のようなものがあります。

<心血管系>

人工弁、ペースメーカー、植え込み型除細動器、中心静脈カテーテル、人工血管、補助人工心臓、CVポート、両心室ペーシング付植え込み型除細動器、末梢静脈カテーテル

<中枢神経系>

脳室―腹腔シャント(VPシャント)、脳深部刺激装置、腰椎-腹腔シャント(LPシャント)、脳室ドレーン

<腎・泌尿器系>

腹膜透析カテーテル、血液透析カテーテル、尿道留置カテーテル

<眼科領域>

眼内レンズ、人工硝子体

<整形外科領域>

人工関節、骨折固定デバイス、脊椎固定装置

<耳鼻科領域>

人工内耳

<口腔外科領域>

義歯

<形成外科領域>

ブレストインプラント、鼻インプラント

あなたはいくつ挙げることができたでしょうか?この他にも各領域で新しいデバイスが開発されて、植え込みが行われていますが、本人からの病歴聴取やカルテから植え込まれたデバイスを把握しておくことがとても重要です。

そして人工物・デバイス感染症にも型があり、松永先生は最初から最後まで繰り返していたので、ぜひあなたも覚えておいてください。

人工物・デバイス感染症の型とは、

・疑うことが大事

・抜くのが基本

・静注抗菌薬での治療

デバイス感染では発赤や膿瘍形成がなくとも感染源ということが多々あります。なので、体内にある人工物やデバイスを把握して、疑っていくことが大事です。当然画像検査も必要になります。

そして人工物を取り除くのが大原則。でも、人工血管など取り除くことができない状況も出てきますが、その際はゴールをどうするかについて院内のチーム内で協議する必要があります。

最後に、十分な抗菌薬が到達する必要があるので経口抗菌薬では不十分で、静注抗菌薬が基本となります。それでも人工物の表面にバイオフィルムが形成されて抗菌薬活性が低下しますので、人工物をすべて取り除く必要があるのです。

さて、2年間で計10回もご指導いただいたJ2のみんなも、これから初期研修を終えてそれぞれの専門に進みますが、どの診療科に進んだとしても感染症と縁を切ることはできません。

松永先生のカンファで繰り返された

「どこで? 何が?」・・・診断の軸

「物理的・化学的」・・・治療の2つの軸

「抗菌薬は2度選ぶ」

「全身のパラメータと局所のパラメータ」・・・経過観察の2つの軸

これらを忘れることなく、それぞれの領域で診療にあたってほしいと思います。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

HIVで知っておくべきこと(5)・・・松永先生レクチャーより

前回まで症例ベースでHIVを疑う状況を紹介してきました。

当院でHIVに遭遇する機会は稀かもしれませんが、病歴や身体所見などから違和感を感じてHIVを鑑別に入れておくことは必要です。今までのポイントをまとめると、

<HIVに出会う時>

【急性期】

インフルエンザ様、伝染性単核球症様、無菌性髄膜炎、皮疹

【無症候期】

性感染症(肝炎、赤痢アメーバ含む)、繰り返す帯状疱疹、口腔カンジダ、脂漏性皮膚炎、結核

【AIDS発症期】

ニューモシスチス肺炎、クリプトコッカス髄膜炎、各種のAIDS指標疾患

<身体診察で重要な点>

・診ようとする人には見える

・毎日、繰り返して行う

・眼、皮膚、リンパ節、心音、腹部などに特に注意

–原因不明の皮疹、リンパ節腫大、肝腫大⇒生検対象

・いつも診ないところを診る

–「孔の周り」に注意せよ→「眼、耳、鼻、口、肛門」

松永先生のレクチャーでは他にもHIVに関する内容が盛りだくさんでしたが、以下のポイントのみ紹介しておきます。あなたもHIV患者さんに遭遇した時に焦ることがないようにしておきましょう。

・HIV感染症は長期生存可能な疾患である

・良好にコントロールされているHIV感染者は「免疫不全者」ではない

・良好にコントロールされているHIV感染者が他者へHIVを感染させるリスクは非常に小さい

・不用意な治療中断は時に重大な結果をもたらす

・一部の抗HIV薬は高度の薬物相互作用を有する

・針刺し事故時に予防内服が有効である

・事故後の服薬開始はできるだけ早い方が良い

・HIV感染症の専門家は決して相談を嫌がらない

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

HIVで知っておくべきこと(4)・・・松永先生レクチャーより

25歳の男性が左下腹部痛を主訴に受診しました。現病歴としては、数日前より左下腹部にヒリヒリした感覚が出現。段々と鋭い痛みを自覚するようになり来院。疼痛は食事と関係なく、外傷もありません。既往歴、家族歴、内服薬、生活歴、アレルギー歴には特記ありませんでした。

身体所見では、体温 36.7 ℃, 血圧 114/58 mmHg, 脈拍 72 /min, 呼吸数 12/min

呼吸音は清で心音も整で心雑音なし。腹部は軟で圧痛なし。肝・脾臓触知せず。四肢に浮腫なしでした。痛みの部位の皮膚は写真の通りでした。

診断は帯状疱疹です。

でも、ここで安心してはいけません。次に聴取すべきことはなんでしょう?

「このような症状は初めてですか?」

「・・・、実は2年前にも罹ったことがあります」

若年なのに帯状疱疹を繰り返している。

→ 何かおかしい

→ こんな時はHIVを鑑別に入れておきましょう。

帯状疱疹は年齢が上がるほど(具体的には50歳以上から)患者数が増加して、60歳台がピークとされています。もちろん若年者でも見られますが、患者数も少ないですし、繰り返すことには違和感を感じるアンテナを持っておきたいところです。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

HIVで知っておくべきこと(3)・・・松永先生レクチャーより

症例は32歳男性で、1週間前から咽頭痛が出現し、疼痛が増強するため受診しました。患者さんの話では3週間前には手掌に下のような皮疹が出現していたそうです。

あなたは診断できましたか?

そう、手掌・足底の皮疹とくれば梅毒を疑います。

でも、ここで安心しないで下さい。

この患者さんの身体所見では体温36.5 ℃、咽頭所見は後咽頭左上部に1.5cm大の発赤を認めました。他に両鼠径部に1.5cm大で無痛性のリンパ節を複数認めました。

STI(梅毒)+非典型的症状(リンパ節腫大)で、何かおかしいと思ってHIVの可能性を追求してみてください。

実は、HIV患者の受診時に聴取された既往歴で最も多いのがB型肝炎で、その次が梅毒です。またAIDS指標疾患以外でHIV抗体検査のきっかけとなるのは、最多が梅毒で、次に術前スクリーニング検査となっているそうです。

(第24回日本エイズ学会(東京)2010、見おとし注意!第2版 2010)

大事なことは1つのSTIを見つけたら別のSTIを想定すること。STIの既往は聞き出しにくいことではありますが、松永先生は以下のTipsを教えてくれました。

【STI問診のTips】

・STIの問診をする理由をきちんとお伝えする。

・「既往歴はないですか?」「STIになったことは?」と聞いても、意外と答えてもらえません。

「みなさんに聞いているんですけど、」と切り出した方が患者さんは答えやすくなります。

・既往歴も個々の疾患の有無を聞き出すのも有効。

特にウイルス性肝炎(A,B,C)はSTIでもあるので、「B型肝炎になったことは無いですか?」と質問すると「実は・・・」となる場合があります。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

HIVで知っておくべきこと(2)・・・松永先生レクチャーより

40歳男性が10日前から発熱、咽頭痛、頭痛を認め近医を受診しました。そこで処方された抗菌薬、解熱薬でも改善せず、体幹に皮疹も出現。咽頭痛は1週間で軽快しましたが、38℃から40℃の発熱が続くため来院しました。家族歴、アレルギー歴、内服歴は特記なく、喫煙10本/日 x 20年。機会飲酒程度です。

バイタルは体温 38.5 ℃, 血圧 130/ 68 mmHg, 脈拍 104/min,呼吸数 14/分。全身状態としては 重篤感なく、前頸部リンパ節軽度腫脹(+)を認めるものの、他には特記ありませんでした。皮疹は写真の通り。

若い男性で発熱が約2週間続いて皮疹もあるものの重篤感がないとなると、何か違和感を感じます(感じてください♪)。こんな時は急性HIV感染症も鑑別に挙げておく必要があります。

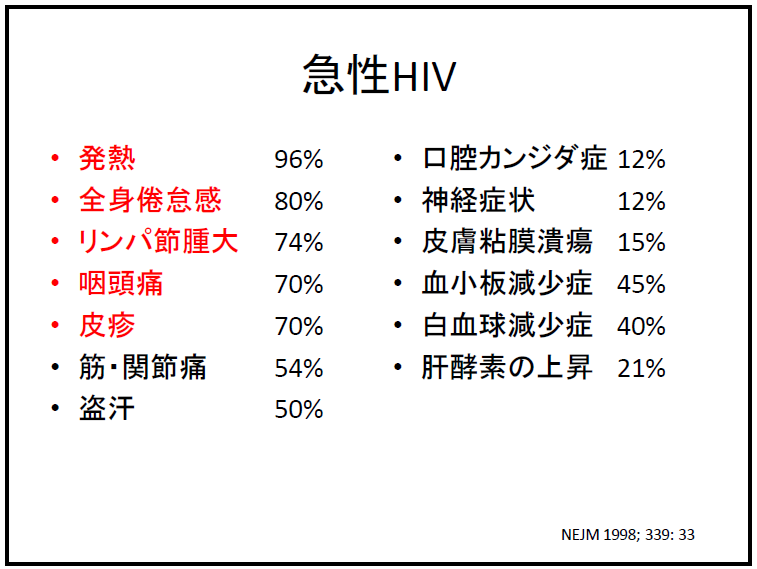

【急性HIV感染症】

・所見は非特異的(下表参照)

インフルエンザ様、伝染性単核球症様(異形リンパ球も見られます)、髄膜炎

・潜伏期:2-4週間

・古い世代の抗体検査で陰性と出ることも(偽陰性)

・強く疑う例ではHIV-RNA検査を行う

こうしてみると、発熱や感冒症状で受診する患者さんの中に、急性HIV感染が紛れていても不思議ではありません。いきなりHIV検査はできないかもしれませんが、気になる症例は1週間後に再診予約をいておくなど、早期診断につながるようにフォローしておくと良いと思います。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

HIVで知っておくべきこと(1)・・・松永先生レクチャーより

32歳男性が咳と呼吸困難感で受診しました。

2週間前から乾性咳嗽を自覚。徐々に増悪し、特に労作時に増悪する呼吸困難となりました。屋内外で症状の変化なし。既往歴は花粉症。家族歴に特記なく、内服薬もなし。喫煙は20本/日 x 15年。機会飲酒程度。

身体所見では体温 37.8 ℃, 血圧 124/65 mmHg, 脈拍 76/min,呼吸数 18/min, SpO2 95% (RA)

肺:呼吸音清で、他に特記所見はありませんでした。

胸部レントゲンで異常を指摘され、CTを撮影したところ下のようなすりガラス陰影を認めて、ニューモシスチス肺炎(PcP)と診断されました。

PcPは徐々に進行する乾性咳嗽・呼吸困難で、安静時で問題なくても、歩行させてみて初めて、呼吸困難がはっきりすることもあるので安心できません。LDH高値、β-Dグルカン高値や胸部レントゲンでは間質影が典型的ですが、正常のこともあります。

PcPはステロイドを長期服用している患者さんでは発症することがあり、多くの患者さんでPcP予防のためにST合剤を処方されているのは、あなたも見たことがあるかもしれません

でも、30歳台でステロイドも服用していないのにPcPを発症するのでしょうか?

こんな時はPcPと診断して安心せずに、背景に何かあると疑うこと、特にHIVの存在を疑うことが重要です。実際のところPcPはCD4 <200になると発症するAIDSの指標疾患の一つになっています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

先日のことですが、今年4回目となる松永先生の感染症レクチャーが開催されました。今回のテーマは「HIV」でした。

正直なところ当院でHIVに遭遇することは非常に稀です。そのためにHIV治療の進歩についていけていないところがあります。つまり我々が間違った理解していて、それに気づけていない危険があります。その結果、患者さんに遭遇した時にやってはいけないことをしてしまうかもしれません。そういう点で松永先生のレクチャーは重要でした。

冒頭の症例のように、経過に違和感を感じてHIVも鑑別に挙げることは我々にとって大事なことです。そこで今回の松永先生のレクチャーではHIVに関して非専門家が知っておくべきことをまとめていただきました。次回もそのエッセンスを紹介していきます

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

糖尿病なら、自分から所見を探しに行け!

前回に続いて松永先生の感染症レクチャーからのシェアです。今回のテーマは「糖尿病と感染症」でしたが、前回は「糖尿病で発症率が上昇する感染症はある」けれども、あらゆる感染症が増える訳ではなく、特に皮膚軟部組織感染症が増えることがポイントでした。

前回はその一例としてDM foot infectionを紹介しました。皮膚潰瘍ができても痛みを自覚せず、血流障害も合併しやすいので、皮膚潰瘍を侵入経路として皮膚軟部組織の重症感染を起こしてしまうものです。

糖尿病患者の感染症でもう一つの重要なポイントは、症状が無いからとか、はっきりしないから見ないのではなく、頭から足先まで身体診察(Head to Toe Exam)をすること、つまり「自分から所見を探しに行く」ことが重要です。

糖尿病患者で何かおかしい、バイタルが崩れているといった状況に遭遇したら、

・口腔内は大丈夫?

→ カンジダ症や歯周病

・衣服で隠れているところは大丈夫?

→ 陰部なら フルニエ壊疽、カンジダ症

→ 靴下を脱がせて足を見ると 白癬、蜂窩織炎、潰瘍、膿瘍、骨髄炎

・尿検査で細菌尿を見たら、画像検査の閾値も下げて評価しましょう。

→ 単純レントゲンで気腫性病変

→ CTでは気腫性病変や膿瘍

・皮膚潰瘍が深い場合には

→ MRIでは骨髄炎

繰り返しになりますが、糖尿病患者で特に症状を訴えていないけど、何かおかしい、バイタルが崩れている、といった状況に遭遇した時には、頭からつま先まで服や靴下を脱がせて所見を探しに行く。そして怪しければ早めに画像検査に行きましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓