臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

本当に糖尿病は感染の危険因子なのか?

今年度3回目となる松永先生の感染症レクチャーが9月10日に開催されました。平成21年度(2009年度)から15年目になる当院の定番レクチャーです。

今回のテーマは「糖尿病と感染症」でした。あなたも糖尿病患者さんの感染症で怖い思いをしたことがあると思いますが、レクチャーから重要なところをシェアしますので、糖尿病だからと思考停止にならないで頭の中を整理してみましょう。

まずは「本当に糖尿病は感染の危険因子なのか?」

なんか当たり前の気がしますが、でも言われてみるとホントにそうなのか・・・、根拠が希薄な気がしてきました。データでみると、2011年から2020年において糖尿病患者68,555人の死因を分析したところ、感染症の死亡率は17.0%で、一般人口における感染症の死亡率10.3%より高かったそうです。

(中村ら 糖尿病 2024 67:106-128)

また糖尿病患者は非糖尿病患者に比べて感染症による死亡率が4.7倍多かったそうです。

(Algre-Diaz J, et.al. NEJM 2016; 375:1961-1971)

ということで、「糖尿病で発症率が上昇する感染症はある」と言えそうです。

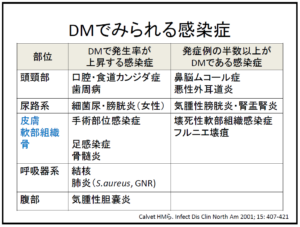

もっとも糖尿病だからと言って、あらゆる感染症が増える訳ではありません。下の表のように糖尿病で見られる感染症には傾向があって、特に皮膚軟部組織感染症が増えることは覚えておくべきポイントだと教えてくれました。

代表的なものとしては、糖尿病性足病変の感染(DM foot infection)があります。これは糖尿病の影響で知覚低下や血流障害を来すため、皮膚潰瘍ができても痛みを自覚せず、そこを侵入経路として皮膚軟部組織の感染を起こしてしまうものです。

糖尿病患者さんで感染のフォーカスが分からない場合には、足などを中心に皮膚所見をよく確認することが重要です。

次回も続きます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

投与期間の決定・・・一般的な目安

少し間があいてしまいましたが、松永先生の感染症レクチャーから「感染症診療の流れ」を紹介してきました。今回は最後のポイントである、投与期間の決定についてです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

例えば、あなたが蜂窩織炎の患者さんを担当していたとします。血液培養で黄色ブドウ球菌(MSSA)が検出されました。第1世代セフェムのセファゾリン(CEZ)の投与で順調に改善して、血液培養の陰性化も確認できています。

患者さんも元気になってきて「いつ退院できますか?」とか「点滴はいつまでやるの?」と聞いてきました。

こんな時、あなたは何と答えますか? CRPが陰性化するまででしょうか??

ちょっと考えてみてください

↓

↓

結論としては、投与期間の判断は「各疾患の一般的な目安+個々の患者の状態」で決めることになります。

血液培養でMSSAが検出されていれば、抗菌薬の10~14日間投与を考えます。でも、人工血管などのデバイスがある患者さんだったら、かなり悩んでしまいます。血液培養の陰性化も確認しなくてはなりません。ということで、「決まり」ではなく、「目安」をもとに、培養結果や感染局所の指標を見ながら判断することになります。

「抗菌剤投与の目安」には以下のようなものがあります。近年は投与期間を短くして大丈夫というような研究結果も出てきていますので、おおよその日数を頭に入れておき、その都度ガイドラインなどで確認するのが良いでしょう。

【髄膜炎】

髄膜炎菌、インフルエンザ菌 ・・・・7日間

肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・14日間

リステリア菌 ・・・・・・・・・・・21日間

【肺炎】

肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・解熱後3~5日(最短5日)

レジオネラ・非定型 ・・・・・・・・5~7日

腸内細菌科、緑膿菌 ・・・・・・・・14日以上も考慮

【心内膜炎】

緑色連鎖球菌 ・・・・・・・・・・・14日(GM使用下)

腸球菌 ・・・・・・・・・・・・・・28日~42日

黄色ブドウ球菌 ・・・・・・・・・・28日~42日

【腎盂腎炎】

一般的に・・・・・・・・・・・・・・14日

CPFX、LVFX使用 ・・・それぞれ7日、5日

【菌血症】

感染源除去可能 ・・・・・・・・・・10~14日

(編集長)

ERで血培採取

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

全身のパラメータ、局所のパラメータ・・・経過観察の2つの軸

肺炎の患者さんに抗菌薬を開始したけど、一向に熱が下がらない、WBCやCRPはいったん低下したものの、そこから下がっていかない・・・。そろそろ抗菌剤を代えた方がいいか?なんて不安になることがありますよね。あなたはそんな時はどうしますか?

こんな時はまず、抗菌剤を変更する前に、今の抗菌薬でホントに感染症治療が上手くいっているかの判断をする必要があります。では、あなたは何を根拠に治療が上手くいっているかを判断していますか?

たいていの人は、「発熱が続いている」「WBCやCRPが下がらない」と答えてくれます。でも、これってホントにそうなのでしょうか??

WBCやCRP、PCTといった採血の項目は、確かに分かりやすく有用な指標ですが、その特徴と限界を理解しておく必要があります。

松永先生は「2つのパラメータ」をよく理解する必要性を強調しています。それは、「身体全体の総体を表すパラメータ(全身のパラメータ」と「感染局所の病態を表すパラメータ(局所のパラメータ)」です。

「全身のパラメータ」とは、体温、WBCやCRP、プロカルシトニンなどの炎症マーカー、そして敗血症性ショックの治療に用いられるノルアドレナリンの用量、インスリンの用量、乳酸値などを指します。

「局所のパラメータ」とは、感染局所の症状、徴候、グラム染色などの検査所見を指します。

例えば、肺炎の患者さんなら、呼吸回数や酸素飽和度(吸入酸素量)喀痰量などが感染局所の指標になります。全身のパラメータが改善していなくとも、局所のパラメータが改善していれば、治療は上手く行っていると考えることができます。この肺炎の場合なら、CRPが上昇していても、呼吸回数や酸素飽和度(吸入酸素量)が改善傾向なら抗菌薬を変更する必要はありません。

「検査値を治しているんじゃない!患者を治しているんだ!」というのが、松永先生のメッセージです。

局所のパラメータの具体例を挙げると・・・、

【肺炎】

症状(咳、痰、呼吸困難感)、

徴候(呼吸数、呼吸器の設定、痰の量・質)

検査(血液ガス、喀痰のグラム染色)

【尿路感染】

症状(排尿困難、頻尿など)

徴候(腹部の圧痛、背部の叩打痛)

検査(尿中白血球数、尿グラム染色)

【蜂窩織炎】

症状(疼痛)、

徴候(発赤、腫脹、熱感、浸出液の量・質)

検査(浸出液のグラム染色)

【心内膜炎】

血液培養が検出されるまでの日数

血液培養の陰性化

感染症治療では発熱やCRPだけでなく、感染局所のパラメータに注目して、それを追いかけることが重要です。そして、これらのパラメータは診断する時点、治療を開始する時点で、経過を見る指標を決めていくことが大事です。発熱とCRPが改善しないと、つい抗菌薬を変更したくなりますが、まず局所のパラメータがどうなっているのかを評価してからです。惑わされないで頑張ってみてください。

(編集長)

気合でPICC挿入♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆次はレジナビです!

5月27日(月) 18:30~18:50

レジナビFairオンライン2024 西日本Weekに当院も登壇します。

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの質問に直接お答えします♪

参加にはレジナビのサイトから申し込みが必要です。

下記リンクからお申し込み下さい。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

三角形を考える・・・抗菌薬

40歳代の男性が数日前から頭痛と発熱を自覚していましたが、意識レベルが低下したため救急搬送となりました。ERであなたが診察すると項部硬直もあります。髄膜炎を疑って髄液検査をしたら、髄液は濁っていて明らかに異常でした。細菌性髄膜炎が強く疑われるので、培養結果を待たずにすぐに抗菌薬を投与しなければなりません。

こんな状況の時、あなたならどの抗菌薬を選択しますか?

↓

↓

↓

調べてみると、40歳代の髄膜炎では肺炎球菌は絶対に外してはいけない起炎菌と書かれていました。そこで以前に肺炎球菌性肺炎の時に使用した経験のある第2世代セフェムのセフォチアム(CTM)を投与しようと指導医に確認したところNGを出されてしまいました。

NGをだされた理由は何でしょう??

抗菌薬を選択する時のキーワードは、「三角形を考える」と「抗菌薬は2度選ぶ」です。

最初の「三角形を考える」とは図のように感染部位、微生物、抗菌薬の関係を考えるということです。

冒頭の例では、確かにCTMは肺炎球菌をカバーしている、つまり感受性のある抗菌薬を選択することは当然です。しかし、髄膜炎の場合は髄液移行性、つまり感染部位に到達できるか否かが重要になります。この点ではCTMの髄液移行性が悪いので感受性があっても感染部位に到達しませんからいくら感受性があっても効果が期待できませんよね。細菌性髄膜炎が強く疑われる状況では、髄液移行性の良いセフトリアキソン(CTRX)などの第3世代セフェムを選択します。

抗菌薬を選択する時に三角形を考えるとは、感染部位に抗菌剤が到達するために移行性や投与経路(静注、経口)や用量はどうしたら良いのか? その他に、ドレナージなど物理的治療は必要ないか?人工物を除去する必要はないか?といった、感染部位、微生物、抗菌薬の関係性を常に意識しましょうということです。

とは言っても、臨床では原因微生物が判明しないうちに抗菌剤の投与を決めなくてはいけませんよね。そこで、経験的(empirical)に感染部位からよくある原因微生物を考えて抗菌薬を選択します。(ちなみに冒頭の症例なら肺炎球菌や髄膜炎菌を念頭にCTRX2g 12時間毎+VCM500~750㎎ 6時間毎がEmpiricなレジメになります)

その後に原因微生物が判明したら、それにあわせて標的治療(definitive therapy)に切り替えます。これがde-escalation(デ・エスカレーション)と呼ばれるもので、すなわち「抗菌剤は2度選ぶ」ということです。

この2度目の抗菌薬の選択は、十分な抗菌力があること、なるべくカバーする範囲が狭いもの、を基準に選択します。経験的治療で上手くいっている治療を、あえて抗菌薬を変える訳ですからなんとなく抵抗がありますが、「de-escalationは未来の患者さんため」と、松永先生は強調していますが、肝に銘じるべき言葉ですね。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆次はレジナビです!

5月27日(月) 18:30~18:50

レジナビFairオンライン2024 西日本Weekに当院も登壇します。

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの質問に直接お答えします♪

参加にはレジナビのサイトから申し込みが必要です。

下記リンクからお申し込み下さい。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

化学的と物理的・・・治療の2つの軸

70歳代の女性が発熱で入院しました。CVA叩打痛と尿所見から尿路感染症と診断しました。尿培養と血液培養を採取後に抗菌薬(CTRX)を開始。培養結果は、尿も血液も素直なE.coliでした。感受性をみても抗菌薬は当たっているのですが、5病日目になっても解熱しないし、CRPも良くなってきません。

こんな状況に遭遇したら、あなたはどうしますか?

↓

↓

もし、あなたが「抗菌薬の変更」を考えていたのなら、残念ながら不正解です。

多くの人にとって感染症治療といえば抗菌薬の選択というイメージを持っていると思います。もちろん抗菌薬が重要な軸であるのは間違いないのですが、もう一つの重要な軸も忘れてはいけません。それが「物理的に除去する」ということです。

松永先生のレクチャーの中で「治療の2つの軸」として「化学的と物理的」が紹介されています。そもそも、抗菌薬の役割は微生物を「化学的に除去する」ことですが、用量が少なすぎたり、目的のところに十分到達しなければ効果は得られません。ドレナージや洗浄、切除(切断)、人工物の除去など「物理的に除去する」ことを外科医などと協力して治療を行うことを忘れてはいけません。

物理的に微生物を除去する対象には、具体的に以下のようなものがあります。

-膿瘍

-「うっ滞性」感染症

・胆石・腫瘍による胆道閉塞 ⇒ 胆管炎

・尿路結石による尿路閉塞 ⇒ 尿路感染症

-人工物

・中心静脈ライン

・動脈ライン

・人工呼吸器

・胃管

・尿カテ

・人工弁

・人工関節 など

-壊死組織

冒頭の症例は腎周囲膿瘍を来していたため、単なる抗菌薬の点滴のみでは改善に時間がかかった症例です。幸いドレナージせずに、保存的治療のみで治癒しました。感染症治療の際は抗菌薬だけで安心しないで、物理的な治療の必要性も常に考えておきましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆エムスリーの座談会に登壇します!

5月15日(水) 18:00~18:30

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの質問に直接お答えします♪

参加にはエムスリーのサイトから予約が必要です。

下記リンクからご予約下さい。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

どこで?何が?・・・診断の2つの軸

高齢の患者さんが発熱を主訴に入院してきました。脳梗塞の既往があって、ADLは一応自立していたけど、ほとんど自宅でもベッド上で過ごしているようです。食事などでむせこむこともしばしば。胸部レントゲンも右下肺野で透過性が低下しているように見える。よくありそうな、誤嚥性肺炎の経過です。

抗菌薬の点滴を開始して、徐々に解熱が得られ、全身状態も改善傾向です。ところが、2日後に判明した入院時の血液培養では、4本中4本からE.coliが検出されました。

でも、この血液培養の結果は何かおかしくないですか?

ここで「肺炎なのに血培からE.coli?」と、あなたが違和感を感じたのならかなり臨床センスがありますね。

多くの人は「感受性もあってるし、患者さんも元気になっているし、抗菌薬はこのまま継続でいいね」としか考えません。

でも、ちょっと考えてみてください。そもそもE.coliが肺炎の起炎菌になる得るのでしょうか?

松永先生のレクチャーで何度も登場してきますが、感染症診断の2つの軸は「どこで」、「何が」でした。

「どこで(=感染巣)」が分かると、起炎菌が絞れます。

「何が(=起炎菌」」が分かると、感染巣が絞れます。

E.coliが悪さをするのは肺ではなく、真っ先に尿路感染症が思い浮かびますよね。一度誤嚥性肺炎だと診断してしまうと、たとえ尿検査で膿尿、細菌尿を認めていてもスルーされていたり、単純に結果を確認していなかった、ということが起こります。

培養結果など、後日に結果が判明するものも必ず目を通して、今までの経過と矛盾がないかを振り返ってみてください。

(編集長)

レクチャーの後も症例の相談

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆エムスリーの座談会に登壇します!

5月15日(水) 18:00~18:30

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの質問に直接お答えします♪

参加にはエムスリーのサイトから予約が必要です。

下記リンクからご予約下さい。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

感染症診療の流れ

あなたが研修医外来に出ていると、消化器外科からのコンサルトが回ってきました。70歳台の男性で約半年前に消化器外科で大腸の手術を行い、本日は定期外来のための受診でした。本人は特に症状もなかったのですが、ルーチンの血液検査でCRPが8.6㎎/dlと上昇していました。

外科の担当医からは「CRPが上がっているので感染だと思うんだけど、どの診療科にお願いしたらいいのか分からないし、抗菌薬は何にしたらいいのかな?」ということで研修医外来に回って来たようです。

こんな時は外科の先生よりも、各科をローテーションしている研修医が力を発揮できる場面ですが、あなたならどうしますか? ちょっと考えてみてください。

↓

↓

先日開催された松永先生の感染症レクチャーのテーマが「感染症診療の基本」でしたが、この中で松永先生は「感染症診療を学ぶ時は、抗菌薬の使い方よりも感染症診療の流れを把握することが重要」と繰り返されていました。

松永先生の言う「感染症診療の流れ」とは、以下の6つのポイントです。

①感染症? 感染症以外?

②診断の2つの軸

③治療の2つの軸

④抗菌薬

⑤経過観察の2つの軸

⑥投与期間の決定

感染症のよくある誤解に、

発熱=感染症 CRP上昇=感染症 発熱=抗菌剤 抗菌剤=解熱剤

というのがありますが、これは全て間違いです。

正しくは、

発熱≠感染症 CRP上昇≠感染症 発熱≠抗菌剤 抗菌剤≠解熱剤

です。

冒頭の症例に戻ると、CRPが高値で症状がないのであれば、まずはホントに感染症なのか?ホントに抗菌薬が必要なのか?と疑ってかかることから始めましょう。

そして感染のフォーカスを探しです。「感染症ならば必ず燃え盛っている現場があるので、そこを探すことに尽きる」と松永先生が繰り返していました。もちろんフォーカスを探しに行くのも型があります。

まずは 3か所(肺、腹部、尿路)+α で考えます。具体的には、肺、腹部、尿路の3か所、そして人工物(CVカテーテル)や皮膚(創部)さらに中枢神経系(髄液) です。

もちろん感染部位が分からないこともありますが、その時の型としては、

・全身性疾患 HIV、マラリア、リケッチ etc

・深部の膿瘍

・深部の人工物感染

・副鼻腔炎(特に胃管留置患者)

・腎盂腎炎(特に高齢者)

一緒に見落としやすいものも覚えておきましょう。

・腎盂腎炎

・胆道系感染症

・前立腺炎

・皮膚・軟部組織感染症

・カテーテル関連菌血症

・偽膜性腸炎

・浅部の人工物感染 ペースメーカー、CVポート

・ダニ媒介性疾患

・心内膜炎

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆エムスリーの座談会に登壇します!

5月15日(水) 18:00~18:30

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの質問に直接お答えします♪

参加にはエムスリーのサイトから予約が必要です。

下記リンクからご予約下さい。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

今年度1回目!・・・松永先生の感染症レクチャー

4月30日に感染症の松永先生による今年度1回目のレクチャーが開催されました。

感染症レクチャーのことは、このブログでは何度も紹介していますが、今年で16年目となる当院のコアなレクチャーの一つです。J1にとっては感染症の何から手を付けて良いのが分かる「感染症の道しるべ」的なレクチャーですし、J2にとっては症例を経験して苦労したこと、疑問に感じていたことを改めて整理できる「噛むほど味わい深い」レクチャーだと思います。

松永先生のことを紹介すると、東大医学部を卒業後に在沖縄米国海軍病院インターン、東大医学部附属病院内科研修医、そして茨城県立中央病院内科研修医を経て、2002年から米国コロンビア大学関連病院St.Luke’s-Roosevelt Hospital Center内科レジデント、2005年からUCLA関連フェローシッププログラム感染症科臨床フェローを修了されています。

帰国後は東京医科大学病院感染制御部を経て、2010年から帝京大学医学部付属病院の感染制御部の病院教授としてご活躍の先生です。

当院には平成21年から感染症カンファや院内講演会などでお越しいただいており、現在も年5回の研修医向けの感染症レクチャーをお願いしています。

これだけ長い期間に渡って一人の感染症専門医から教えを受けるのは、なかなか無いことかもしれません。実際に10年前に松永先生のレクチャーを受けた先輩ドクターが院内で一緒に働いていて、筋の通った文化のようになっているように思います。

そして松永先生のレクチャーで学んだことを総合内科をローテーション中に繰り返し実践し、身につけていくていくのが水戸済生会での初期研修の強みです。

年度初めのテーマは昨年同様に、関心が薄くなっているけど重要な「COVID19感染症&標準予防策」から始まって「感染症診療の基本」でした。COVID19の動向に加えて標準予防策の重要性を確認しました。そして編集長的には16年間聴き続けている「感染症診療の基本」は非常に重要な内容なので、今後も復習もかねて紹介していきます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

【今年度最終】松永先生の感染症カンファ報告

このブログでたびたび紹介している帝京大学感染制御部の松永先生の感染症カンファを先日開催しました。今年度の最終回でしたが、タイトルは「医師も知っておきたい感染対策」でした。

内容としては、

・問題となる微生物を作らない

・問題となる微生物を広げない

・耐性菌の種類

・結局、基本の徹底

と言った感じで、クロストリジウムディフィシル感染(CDI)や多剤耐性菌、結核、麻疹、風疹、水痘、ムンプス、手指衛生・・・といった感じで、毎日の病棟やERでの業務にすぐに役立つ内容ばかりでした。

その中で耐性菌に関して強調していたのは、

・耐性菌の感染対策には特別なものはない

・耐性菌かどうかは、検査しなければ分からないので、標準予防策の徹底(=基本の徹底)がもっとも大切

この2点です。

実は、松永先生は14年前に現在の帝京大学に異動されたのですが、異動された直後に多剤耐性アシネトバクター(MDRA)による院内感染が大問題になりました。新聞等のマスコミに大きく取り上げられたのですが、その院内対応などを仕切ったのが松永先生です。編集長はその頃のご苦労もある程度知っているのですが、当時の対策にも触れて実感のこもった説得力のあるお話でした。

当時の感染拡大は、ある特定の医療行為や機材によるものではなく、患者・保菌者から医療者の趣旨や環境を介して拡大したとして、手指衛生、標準予防策の重要性を訴えていて、研修医たちにも刺さったようです。

そんな松永先生の感染症レクチャーは新年度も開催されます。このブログでもアップデートしていきますので、ご期待ください。

(編集長)

ちょっと考えて込んでいるだけです☺☺☺

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

免疫能低下と感染症2・・・松永先生の感染症カンファ

前回に続いて松永先生の感染症カンファからです。

今回のテーマは「免疫能低下と感染症」で、前回の記事では細胞性免疫の低下と液性免疫の低下を来す場合について整理しました。

今回は、好中球減少について整理します。

【好中球減少を来す背景】

・血液疾患

・化学療法

・薬剤

・放射線

関連微生物として

5日未満の初期であれば

・細菌 緑膿菌、MRSA

5日以上の長期では

・細菌

・真菌 カンジダ、アスペルギルス

特に好中球減少時の発熱は、発熱性好中球減少症(FN:Febrile Neutropenia)と呼びますが、FNでは

・症状や所見がでにくい

・進行が速い

・通常みられない部位に感染症が起こる

・まれな微生物による感染症が起こる

といった特徴があります。

具体的な例を出すと

・膿尿がない腎盂腎炎

・髄膜刺激症状のない髄膜炎

・髄液で白血球上昇のない髄膜炎

・身体所見や胸部レントゲンが正常な肺炎

想像すると恐ろしい状況だと理解できると思いますが、こういったものは想定しておかないと診断・治療ができないものです。

前回の繰り返しになりますが、免疫能低下患者における感染症診療は

・感染症診療の原則は、免疫能低下患者でも不変

・免疫能低下の種類で、想定する感染症が異なる

‐バリア障害

‐生体機能異常

‐好中球減少

‐細胞性免疫の低下

‐液性免疫の低下

・想定しないと、診断や治療はできない

これらを忘れずに診療しましょう。

(編集長)

レクチャー終了後のベッドサイドで

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry