臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

外来診療での10のコツ その1

外来診療は、ERでも日中の外来

でも、限られた時間の中で、

患者さんの状態を把握して、

必要な検査を計画し、診断

さらに治療計画を立てるという、

非常に高度なスキルが必要です。

初めのうちは上手くいかずに、

大事なことを聞き出せなかったり、

患者さんの話を止められずに

時間ばかりかかったり・・・。

もちろん初めから上手くいく人は

いませんが、コツをおさえると、

能率よく、そして患者さんと良好な

関係が作れます。

外来診療の上手くこなすコツを

10個にまとめてみました。もし、

あなたがこの通りにやれば、

患者さんに良い印象を持たれて、

外来もスムーズに進むはずです。

全部でなくとも、一部分でも

取り入れてみると、だんだんと

その良さを実感できるはずです。

ぜひやってみてください。

1)挨拶と自己紹介

患者さんが診察室に入ってきたら、

患者さんの方に体を向けて挨拶です。

「お待たせしました。内科の○○です」

ここでの注意点は、電子カルテの方に

体を向けたままでの挨拶はNGです。

これから話を聞くのに、誠意に欠けた

印象を持たれてしまいます。そして

患者さんの名前を確認して、荷物や

姿勢などに配慮しましょう。

2)開放型質問から始める

よく言われることですが、

「今日はどうしましたか?」など、

患者さんが自由に話せるような質問

から始めます。最初の数分間だけでも、

こちらから言葉を挟まずに聞くことに

徹します。患者んの方に体を向けて、

時々でいいので目線を合わせましょう。

3)言葉かけ,うなずき,相槌で話を促す

患者さんは医師の前では話したいことの

半分も話せていません。ホントはもっと

話したいと思っています。なので、

うなずいたり、上手に相槌を入れたり、

「他に心配なことはないですか?」と

話を促しましょう。これですごく良い印象を

持ってもらえます。

誤解を恐れずに言うと、気になっている

ことを全部話せると、それだけで

すっきりして検査をせずに安心して

帰ってくれます。

ERで相談中

4)雰囲気や態度で共感的理解を示す

繰り返しになりますが、気になっている

ことを全部話せて、しっかりと話を

聞いてもらった(=共感的理解)という

安心感はとても重要です。

でも、しっかり聞いてもらっているというのは、

言葉よりも、むしろ言葉以外の態度が

大きく影響することが分かっています。

患者さんが話している時は、電子カルテの

方を見ながらではなく、患者さんと

視線を合わせて、少し前かがみになって

話を聞く姿勢が印象を大きく変えますよ。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修では

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指しています!

<11月のカンファレンス>

・バーネット先生の教育回診

医療コミュニケーションレクチャー

11月21日(木)

・松永先生の感染症カンファ

11月28日(木)

いずれも、院外からの参加を

歓迎します!

病院見学やカンファレンスに

参加してみたい方は

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

今年もお手伝いしました!・・・第4回水戸黄門漫遊マラソン

10月27日に開催された

水戸黄門漫遊マラソンの報告です。

今回4回目となるフルマラソンの大会

ですが、途中で雨が降るなどしましたが、

風や気温の低下はなく、無事に終了

しました。

参加者は14000人で、年々参加者が

増えており、今年は男子で大会記録が

更新されたそうです。

4年前の第1回大会から、救急科の

菊地先生が救護本部の統括を務め、

当院からは研修医を含めた医師と

看護師、リハビリスタッフなどが

救護スタッフとしてお手伝いしました。

編集長も第1回大会から引き続き、

千波湖そばの救護所でお手伝いして、

無事に終了することが出来ました。

今大会では、幸いなことに救急搬送事例は

ありませんでしたが、マラソン大会では

突然死が、だいたい1万人に1人の頻度で

発生するそうです。そのために、AEDなど

の資機材や大勢のスタッフが大会を

バックアップしています。

マラソンは無理でも、スタッフとして

ぜひ一緒に参加しましょう!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆当院へ病院見学に来ませんか?

11月はバーネット先生の教育回診や

松永先生の感染症カンファが開催

予定です。

院外からの参加を歓迎します!

病院見学やカンファレンスに

参加してみたい方は

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

マッチング結果発表!

2日前になりますが、マッチングの

最終結果が公表されました。

当院では7名がマッチし、

来春から一緒に初期研修を

始めることになります!

我々も、とても楽しみにして

いますので、どうか国試の

勉強も頑張ってください (^^)v

そして、当院は定員10名のため、

二次募集を行っております。

昨年度は早い時点で二次募集枠が

埋まってしまいましたので、お早めに

お問い合わせください。

↓

(編集長)

ERCPの術者!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第4回

小児救急はこわくない

~こども達の未来を救おう~

2019年12月7日(土)

当院と県立こども病院で開催します!↓

定員まで、あと1名です!

予想を上回るペースでお申込みいただき、

定員が残り1名となりました。

お急ぎお申し込みください!

◆当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学に興味のある方、

参加してみたい方は

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

【報告】台風19号被害

台風19号の被害が、連日報道

されています。

かなり広範囲で被害が出ましたが、

まだ被害の全容がつかめていません。

あなたの周りは大丈夫だったでしょうか?

また、被災された方々にお見舞い

申し上げます。

さて、当院のある水戸市も台風の

被害を受けており、テレビ等で

水没している地区の映像が

放送されています。この地区は

病院から車で5分程度のところで、

ホントびっくりしました。

院内では、救急科が中心となって

台風の来襲前から災害対策本部を

立ち上げました。災害拠点病院として、

救急搬送は全応需し、泊まり込みで

対応に当たった先生もいました。

研修医たちも連日ERで活躍して

くれたので、幸い大きな混乱は

ありませんでしたが、県内の被災した

病院から、維持透析患者を受け入れる

など、まだまだ対応することが

たくさんあります。

復旧には時間がかかりそうですが

多くの方々が取り組んでいます。

1日も早い復旧をお祈り申し上げます。

(編集長)

—–

いきいき茨城ゆめ国体2019・ボクシング競技会のお手伝い報告!

9月28日から10月8日まで、

茨城で国体が開催されていました。

国体に引き続いて、今日現在は

全国障害者スポーツ大会

「いきいき茨城ゆめ大会2019」が

開催されています。

今回、当院の救急科が中心と

なって、ボクシング競技の救護の

お手伝いを担当しました。

今までも、水戸漫遊マラソンのお手伝い

などをしてきましたが、今回は救急科の

稲葉先生が県ボクシング協会のチーム

ドクターというご縁があって、病院スタッフ

(医師、研修医、看護師、救命士)が

参加しました。

具体的には、毎朝行われる選手の

検診やリングサイドドクター、救護室

業務です。おまけに、大会期間中に

PUSH講習会を開催したり、最終日の

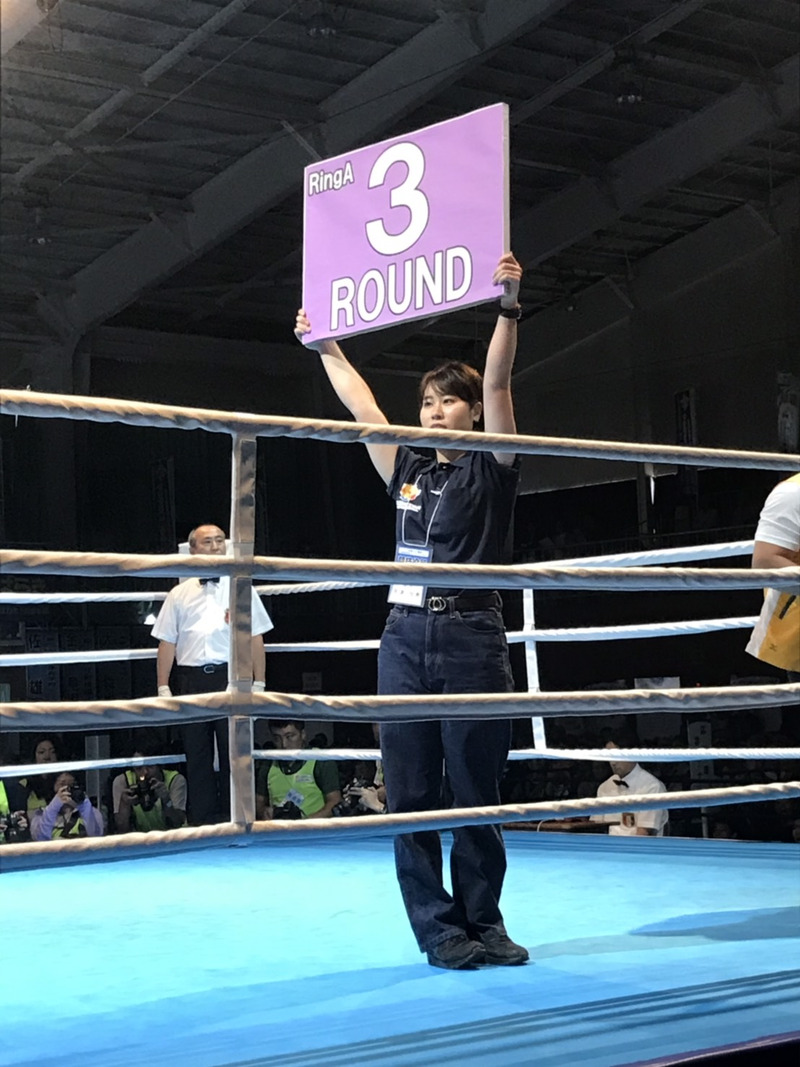

決勝戦では、当院自慢の美人救命士の

2人がラウンドガールも務めました!

リング上でPUSH講習会

編集長も1日だけお手伝いしましたが、

ボクシングを生で見るのも初めて。

近くで見ると、その迫力に圧倒され

ました。

ラウンドガール!

全く知らなかったのですが、

選手は試合が終わるたびに、

リングサイドにいるドクターの診察を

受けて、選手手帳に記載するなど

ドクターが関わっている部分が多く

ありました。

研修医もボランティアで参加して

くれましたが、普段は見ることの

できない場所で、貴重な経験に

なりました。

朝の検診風景

関係者の皆様、お疲れ様でした!

今月末には、水戸漫遊マラソンが

あります。当院も大会のサポートを

していきます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第4回

小児救急はこわくない

~こども達の未来を救おう~

2019年12月7日(土)

当院で開催します!↓

すでに定員まで、あと4名です!

定員が12名と少ないので、

今すぐにお申し込みください!

◆当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学に興味のある方、

参加してみたい方は

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

徳田先生のカンファが開催されました

10月4日に徳田安春先生に

お越しいただき、症例検討会を

開催しました。

徳田先生は超有名なので、

紹介する必要が無いくらいですね。

著書も多数あり、ドクターGと言えば

患者さんでも分かってしまうくらいです。

現在は沖縄を本拠地に全国を飛び回り、

超多忙なスケジュールでご活躍です。

当院とは、徳田先生が水戸協同病院で

お仕事していた時からのお付き合いで、

今でも年に3,4回はお越しいただいて

います。

今回はJ1の須能先生の症例提示と、

徳田先生のショートレクチャーで

2時間があっという間に過ぎてしまいました。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第4回

小児救急はこわくない

~こども達の未来を救おう~

2019年12月7日(土)

当院で開催します!↓

特典期間は10月11日(金)24時まで!

すでに定員まで、あと4名です!

定員が12名と少ないので、

今すぐにお申し込みください!

◆当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学に興味のある方、

参加してみたい方は

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページからお願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

(編集長)

—–

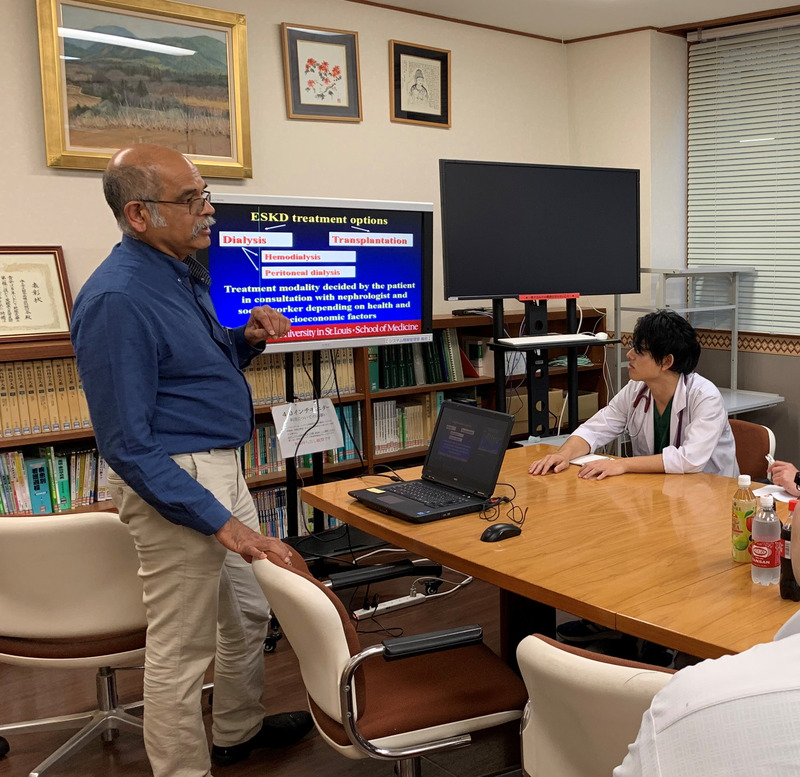

ワシントン大学の移植外科教授にお越しいただきました!!

先日のことですが、ワシントン大学の

移植外科教授のSurendra Shenoy先生が

当院にお越しになり、研修医向けの

レクチャーをしていただきました。

ワシントン大学といえば、

あのワシントンマニュアルを

作ったところです。

Surendra Shenoy先生は当院の

腎臓内科とご縁があるのですが、

今回は学会に招聘され、来日したことを

きっかけに、わざわざ水戸まで

足を運んでくださいました。

レクチャーは腎移植に関する内容で、

日本と大きく異なり、腎代替療法の

第一選択として移植を選ぶ、

移植大国のアメリカの話は、とても

エキサイティングでした。

また来日する機会があれば、

当院にお越しいただくことを

約束していただきました。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第4回

小児救急はこわくない

~こども達の未来を救おう~

2019年12月7日(土)

当院で開催します!↓

特典期間は10月11日(金)24時まで!

すでに6名の申し込みがありました!

定員が12名と少ないので、

今すぐにお申し込みください!

◆当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学に興味のある方、

参加してみたい方は

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページからお願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

攻めの問診

もともとADLの自立した高齢男性が、

起床時から腹痛、嘔吐を主訴に

外来を受診しました。

診察では心窩部痛を訴えており、

下痢もあるらしく、胃腸炎の診断で

整腸剤を処方して帰宅となりました。

ところが、その後も食事がとれず、

寝たきりのようになったということで、

2日後に再び受診しました。

採血してみたらCPK700、トロポニンが

強陽性と判明したので、循環器内科に

連絡がありました。

心電図を見てみると、ST上昇や

異常Q波は認めませんでしたが、

なんとも言えないST低下が

ありました。

いったい、何があったのでしょう?

↓

↓

↓

診断は、非ST上昇型心筋梗塞

(NSTEMI)です。おそらく発症は

腹痛を自覚した時です。幸い、

ダメージを受けた範囲が小さく、

心不全などにならずに済んだのですが、

高齢者だったので、食欲が落ちて

寝たきり同様になってしまったのだと

考えられます。

実は、冬場などノロウイルスの流行

時期に、心筋梗塞が見落とされて

あとで判明したということを、編集長も

何度か経験しています。

このケースの場合、おそらく「下痢」に

引っ張られたのだと思います。

心筋梗塞なら心窩部痛はあっても、

下痢は来ないはずですからね。

では、どうすればよかったのでしょう?

おそらく、下痢に関して、もっと踏み込んだ

攻めの問診をしていれば、何かおかしいと

気づけたかもしれません。

以前にも紹介しましたが、問診の際は

OPQRST-LAが大事です。

その中で、Pでは増悪/完解因子

つまり、どうすると症状が悪化したり、

改善したりするか、の確認をします。

このケースに戻ると、普通の胃腸炎

であれば、排便すれば一時的にでも

腹痛は軽減します。

でも、後から患者さんに確認してみると

下痢で排便した後も、心窩部痛は軽減

しなかったそうです。

つまり、下痢に関して一歩踏み込んだ

問診をして、下痢と腹痛が実は関係

なさそうだと気づければ、心筋梗塞を

鑑別疾患を挙げられたかもしれません。

あなたも問診の際には、

もう一歩踏み込んだ、攻めの問診を

やってみてください。

(編集長)

追記1

攻めの問診は、当院にもお越しいただいて

いる山中克郎先生の大事な教えです。

追記2

このケースはNSTEMIなので、

診断は難しかったかもしれませんが、

「へそから上の症状では心電図を確認」

しておきましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会総合病院の

内科専門研修について

10月15日から専攻医登録が始まります!

当院の内科基幹型研修プログラムは

循環器内科、腎臓内科、消化器内科を

志望し、サブスペ専門医資格取得を

最短で目指すプログラムです。

ご質問・お問い合わせは下記の

アドレスからお願い致します。

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

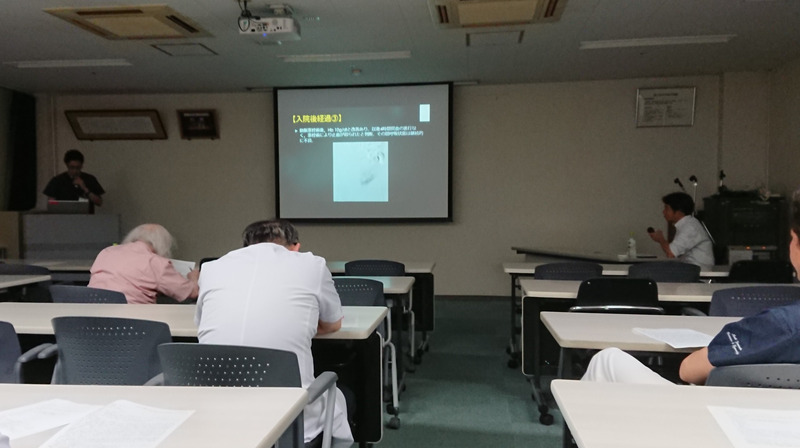

CPCを開催しました

先日のことですが、院内で

CPCが開催されました。

当院では水戸市医師会病棟検討会

という地域の先生方にも参加いただく

症例検討会を毎月開催しています。

その歴史は長く、もうすぐ290回に

なります。その一環として、年に

数回CPCを開催しています。

ちなみにCPCとはClinico-pathological

conference の略で、臨床病理検討会と

呼ばれます。

ご存知かもしれませんが、CPCは

初期研修中の必須項目となっており、

毎回初期研修医がスライド作りや

症例提示を行います。

今回は、2年目の田村先生と田口先生が

それぞれ症例提示を行いました。

1例目は心不全症例、もう1例が

産科DICの症例でした。

特に2例目は、病理学的に診断する

のも困難でしたが、地道に状況証拠を

積み上げて診断に至っており、病理の

すごさを実感した症例でした。

いくら画像診断が進んだとはいえ、

剖検や病理と臨床経過を突き合わせると、

新たな発見があります。

当院では、剖検の際にも研修医が

助手として入れるようにしています。

タイミングさえ合えば、是非とも自分の

目で見ておくとよいですよ。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会総合病院の

内科専門研修について

10月15日から専攻医登録が始まります!

当院の内科基幹型研修プログラムは

循環器内科、腎臓内科、消化器内科を

志望し、サブスペ専門医資格取得を

最短で目指すプログラムです。

ご質問・お問い合わせは下記の

アドレスからお願い致します。

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

患者さんが話をしてくれない時に役立つ方法

80歳代後半の患者さんが入院

してきました。ADLは自立してい

たものの、当然ながら、軽度の

認知症もあります。

病歴を聞こうと思っても、なかなか

話を分かってくれないし、自分からは

話をしてくれません。

こんな時、あることを尋ねたら、

その後は患者さんがいろいろ話を

してくれるようになりました。

何だと思いますか?

考えてみてください。

↓

↓

↓

答えは、「以前の職業」です。

この患者さんは、若いころから

魚屋さんをやっていたそうです。

その話を聞き出したことをきっかけに、

患者さんはいろいろ話してくれる

ようになりました(病歴とは関係ない

話もだいぶありましたが・・・笑)。

患者さんが、あまり話してくれない

ことはよくありますが、こちらとしては

結構ストレスですよね。

こんな時は、FORMを意識して

質問してみるといいかもしれません。

FORMとは

Family:家族のこと

Occupation:仕事のこと

Recreation:趣味のこと

Message:自分の信念や人生観など

これらのことは、自分から話しやすい

からです。

また職業について言えば、現役で

仕事している方なら、今後の検査

プランや、治療プランをどうするか

にも関わるので、編集長は必ず

聞き出しています。

初めのうちは、何となく聞きにくいかも

しれませんが、いろいろ役に立つので、

必ず聞き出しておきましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会総合病院の

内科専門研修について

10月から登録開始がうわさされている

専門研修ですが、当院には内科の

基幹型研修プログラムがあります。

既にお問い合わせをいただいて

います。ご質問などは下記の

アドレスからお願い致します。

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–