臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

殿様の茶碗

「殿様の茶碗」という話を

ご存知でしょうか?

ネットで検索すると、すぐに

見つかるので、ぜひ読んで

みてください。

↓

https://www.aozora.gr.jp/cards/001475/files/51008_51567.html

あらすじは、

腕の良い茶碗職人が

技術的に難しい薄い茶碗を

作って殿様に献上しました。

立派なのですが、なにせ薄く

作られているのでご飯を盛ると、

熱くて持てない。要するに

実用的ではない茶碗でした。

ある時、殿様が外出先で

ごく普通の茶碗を使ったところ

熱くならず、使いやすかった。

いくら茶碗を高度な技術で

作ったとしても、使い手を思いやる

心がないと、何の役にもたたない、

と職人に諭した、といった内容です。

なんのこっちゃ、と思われるかも

しれませんが、この話の要点は、

「価値は顧客が決める」

ということ。

いいものを作ろうとするあまり、

作り手の独りよがりになって、

本当に必要なのかの顧客目線を

忘れてしまうことが多々あります。

ここで、顧客=患者と考えれば、

我々にも当てはまることが

多くあるのではないでしょうか?

例えば、安定狭心症に対するPCI。

ACSやSTEMIでのPCIは

予後改善効果がありますが、

安定狭心症に対するPCIは

冠動脈が狭窄していれば、普通に

行われていました。

でも、今は虚血があることを

他の方法で証明できた病変に

対してのみPCIが認められて

います。その結果、多くの病院で

PCIの件数が減少しました。

つまり、冠動脈が狭いから、

患者さんが心配するから

PCIをやっていたのであって、

ホントに必要ではない病変が

多くあったということです。

臨床の現場では、たとえ患者さんに

価値が分かってもらえなくとも

言い続けなければいけないことは

たくさんあります。

ですから、

常に「価値は顧客(患者)が決める」

わけでは、決してありません。

でも、独りよがりにならない、

価値は顧客(患者)が決める

という視点も重要だと思うのです。

(編集長)

PICC挿入もだいぶ上達♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

患者さんに挨拶。その次は?

ERでも病棟でも、患者さんから

話を聞く時や、診察する時には

患者さんの名前や生年月日を

確認して、「こんにちは、

研修医の○○と言います。

よろしくお願いします。」

という感じに、まず挨拶して

名乗りますよね。

ここで、今日の病棟でのことを

思い出してほしいのですが、

患者さんに挨拶した次に、

あなたは患者さんに、どんな

ことを言っていましたか?

↓

↓

もしかして、

「普段のお薬はどこでもらって

いますか?」とか、「いつから

痛かったんですか?」など、

指導医から聞いて来いと

言われたことを聞いて

しまっていないでしょうか?

なんでこんなことを言うのか

というと、だいぶ昔の話ですが、

編集長が病棟の患者さんの

ところに行って、話を聞いていたら

こう言われたのです。

「聞きたいことだけ聞いたら、

さっさといなくなるんだな」

そう、こちらの聞きたいことを

矢継ぎ早に質問して、それが

終われば早々に立ち去ってしまう。

患者さんからすれば、

いきなり文脈のよくわからない

質問をされて、何しに来たのか

分からない、というのが正直な

ところでしょう。

患者さんのこの言葉は、

編集長の胸に刺さりました。

なんで

「今つらいところはどこですか?」

「体調は大丈夫ですか?」

「腹痛で来院されたと聞いた

のですが、今はどうですか?」

というように、患者さんをいたわる

言葉をかけなかったんだろうと

反省しました。そしてこのことは

今でも気を付けています。

挨拶の次に、患者さんの具合を

尋ねたり、患者さんをいたわる

一言があると、安心してくれる

はずです。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

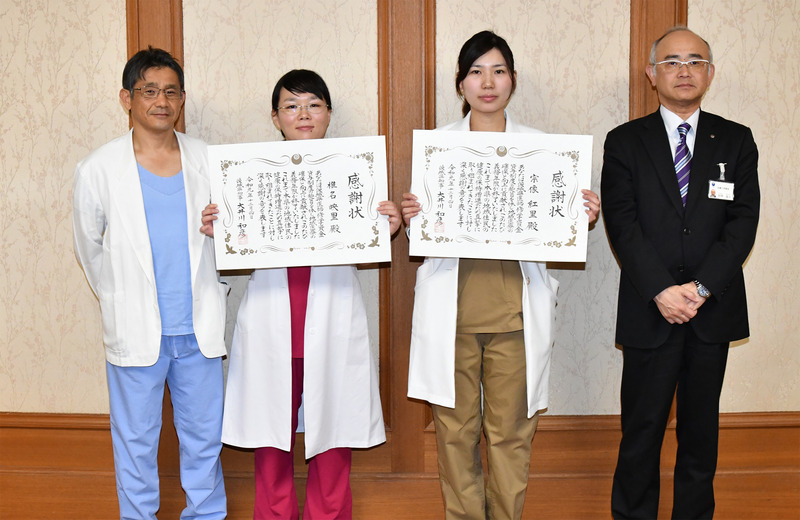

今年も感謝状をいただきました

当院では茨城県の地域枠や一般

修学生が各学年に4,5名います。

同時に、毎年数名ずつですが、

義務期間を終える修学生がいます。

今年は、初期研修からそのまま

当院に残って活躍してくれている

2人の先生が無事に義務期間を

終えました。

その2人に対して、県の担当者が

わざわざ当院まで来て、茨城県

からの感謝状を手渡してくれました。

その2人とは、消化器内科の宗像

先生と腎臓内科の椎名先生です。

2人ともそれぞれの診療科の

重要な役割を担っており、文字通り

中心となって活躍してくれています。

宗像先生のいない消化器内科とか

椎名先生のいない腎臓内科は

ちょっと想像できないくらいの

重要メンバーです。

そして、初期研修医たちにも

愛のある指導(!)で、いろいろと

サポートしてもらっています。

是非とも先輩たちの背中を手本に

頑張ってください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第21回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

2020年2月29日(土)

3月1日(日)の2日間で開催します。

多発外傷患者が搬送されて来た時、

初めに何をしますか?

もし多数傷病者が発生する多重事故や

災害が発生した時、あなたが最初に

するべきことは何ですか?

大学では教えてくれない現場での対応を、

この「究極の体験型セミナー」で

身に付けてください!

定員まで残り1名となりました。

今すぐお申し込みください!!

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

その日のうちに確認を

編集長が研修医のころの話です。

個人的には忘れられないエピソードの

一つで、今も肝に銘じています。

Sensitiveな内容ですが、すでに20年

以上経っており時効ということにして、

ぜひ知ってほしいので紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

研修医が、担当患者さんの心エコーを

オーダーしました。

心エコーでは僧帽弁に明らかな

疣腫を認め、感染性心内膜炎(IE)と

診断。検査技師さんは、レポートを書くと

同時にオーダーした研修医に連絡を

入れました。

(正直なところ、細かい経過は忘れて

しまいましたが、当時はPHSではなく、

院内ポケベルを使っていた時代の話です)

でも、研修医はレポートを当日のうちに

確認しませんでした。

その結果、何が起こったと思いますか?

その日の夜中に、疣腫によるひどい

脳塞栓を起こし、結果的に患者さんは

亡くなってしまいました。

その時、編集長は別の病院に異動

していたのですが、あとから裁判にも

なったと聞きました

もし、その日のうちに抗菌薬治療を

開始していたら、塞栓症のリスクを少し

減らせることができたかもしれません。

心臓外科と相談して、緊急手術を

考慮できたかもしれません。

たとえ、結果が同じであったとしても、

本人や家族に脳塞栓のリスクがある

ことを、結果が判明した時点ですぐに

説明していたら、裁判までには

ならなかったかもしれません。

教訓としておきたいことは

・検査結果は、必ずその日のうちに

確認する

そして、

・すぐにアクションを起こさなければ

いけない状況を見逃さない

あなたも、当日のうちに検査結果を

確認できているでしょうか?

(編集長)

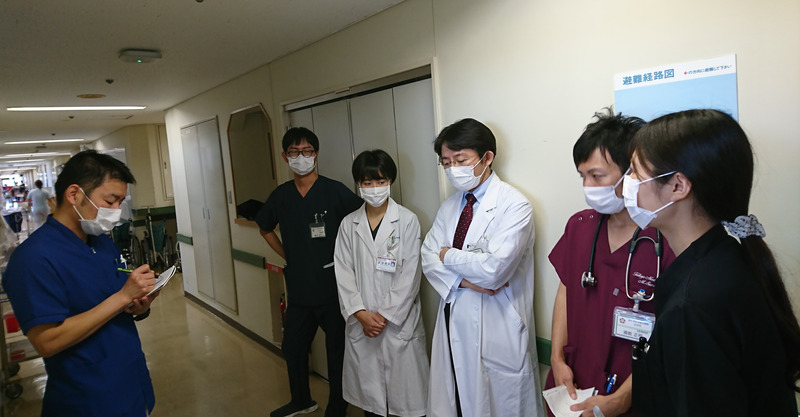

総合内科の朝の回診風景

学生さんも参加してくれました♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第21回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

2020年2月29日(土)

3月1日(日)の2日間で開催します。

多発外傷患者が搬送されて来た時、

初めに何をしますか?

もし多数傷病者が発生する多重事故や

災害が発生した時、あなたが最初に

するべきことは何ですか?

大学では教えてくれない現場での対応を、

この「究極の体験型セミナー」で

身に付けてください!

定員まで残り2名となりました。

今すぐお申し込みください!!

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

「まあいいか」って、どういうこと??

あなたはERや、ベッドサイド、

手術室、カテ室などで

患者さんの採血をしたり、

CVやPICCを入れたり、

縫合したり、穿刺やカテ操作など、

色々な処置をしますよね。

意識がない患者さんや

全身麻酔の時もありますが、

局所麻酔のみで意識のある

患者さんへの処置も多くあります。

あなたが2年目以上の研修医なら

自分でやっている時に限らず、

後輩の研修医がやるのを指導する

時もあるかもしれません。

そんな時に、つい「まあいいか」と

口にしていませんか?

「まあいいか」は、

自分としては完璧じゃない、

もっと上手くできたはずとか、

もっときれいにできたはず、

もっと速くできたはず、

など、色々な反省があって

出てくる言葉だと思います。

でも、これを聞いた患者さんや

家族はどう思うでしょう?

イマイチの出来だけど、

まあいいかで終わらせたってこと?

何か失敗したけど、ごまかせる

レベルだからイイってこと?

まじめにやってくれてないの?

などと、否定的に受け止めてしまう

のではないでしょうか?

患者さんや家族は、頑張っても

結果がダメな時があるのは

分かってくれています。

でも、手を抜いたり、まじめに

取り組まないで、ダメな結果に

なったら許してくれません。

「まあいいか」は、そんな時に

ネガティブな印象を与えてしまう

言葉ではないでしょうか?

つい口から出てしまわないように、

気をつけてみてください。

(編集長)

ERの一コマ

わずかな時間でカルテ記載

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第21回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

2020年2月29日(土)、3月1日(日)

の2日間で開催します。

多発外傷患者が搬送されて来た時、

初めに何をしますか?

もし多数傷病者が発生する多重事故や

災害が発生した時、あなたが最初に

するべきことは何ですか?

この「究極の体験型セミナー」で

身に付けてください!

現在、参加申し込みを

者受付中です!

定員まで残りわずかです。

今すぐお申し込みください!!

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

新年のご挨拶

ブログ読者のみなさま

新年あけましておめでとうございます。

本年もこのブログを

どうぞよろしくお願い申し上げます。

この数年は、新年最初のブログには、

将来計画に関する記事を載せてきました。

↓

今年は若干雰囲気を変えて、

この話を紹介したいと思います。

「チーズはどこに消えた?」

ご存知の方も多いかもしれませんが、

医学博士で心理学者でもある

スペンサー・ジョンソンの著書で

世界中で多く読まれている本です。

この物語に登場するのは、2匹のネズミと

2人の小人で、彼らは「迷路」の中に住み、

「チーズ」を探します。

ここでの「チーズ」とは「私たちが人生で

求めているもの」、つまり、仕事、家族、

財産、健康などを象徴するものです。

「迷路」は、「チーズを追い求める場所」

つまり、会社、地域社会、家庭などを

象徴しています。

薄くて、すぐに読める本ですが、

手っ取り早くストーリーを知りたい方は

YouTubeがおすすめです。

↓

https://www.youtube.com/watch?v=kFly6rYj3cI

この本のメッセージとしては、

・変化は起きる

・変化を予期せよ

・変化を探知せよ

・変化に素早く適応せよ

・変わろう

・変化を楽しもう!

・進んで素早く変わり、再びそれを楽しもう

(p68より)

要するに、変化することを怖がらずに

行動していこう、ということです。

今年もいろいろな意味で、あなたにも

変化が訪れます。変化を怖がって、

閉じこもっていては取り残されます。

ぜひ、変化を楽しんで行動を起こして

欲しいと思います。

あなたにとって2020年が、

飛躍の1年になりますよう、

一緒に頑張って行きましょう!

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

(編集長)

—–

年末のご挨拶

早いもので、もう大晦日ですね。

年末年始は、関東地方では大きく

崩れることは無いようですが、日本海側は

荒れる予報のようです。どうぞ体調管理

にはお気を付けください。

報告になりますが、来春から当院で

初期研修を開始するのはマッチングの7名と、

2次募集の1名の計8名になります。

今年は10名でしたので、若干減った

とはいえ、賑やかになりそうです。

当院としては大変嬉しく、一緒に

働けることをとても楽しみにしています。

例年ですと、年末に激励会を開催して

いるのですが、今年は編集長の不手際で

日程を決めるのが遅くなり、人数があまり

集まらず、春に延期としました。

年末とはいえ、国試前の大事な時期

ですから、全員合格に向けて勉強を

頑張ってほしいと思います。

今回開催できなかった分は、3月末に

できるように準備しようと思っています。

さて、この記事が年内は最後になります。

あなたはこの1年いかがだったでしょうか?

今年はブログ開始600回を達成したり、

読者から感想をいただいたり、編集長に

とっては、とてもやりがいのある1年でした。

新しい年も、さらにあなたにとって

価値ある情報をお届けできるよう

努力して参りますので、

当ブログを引き続きよろしくお願いいたします。

どうぞ良いお年をお迎えください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆冬休みを利用して、

当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

冬休み中の病院見学のお問い合わせが

多くなっています。

病院見学をご希望の方は、お早めに

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

◆水戸済生会総合病院のサイトはこちら

↓

—–

【祝】600回達成しました!

ブログ読者のみなさま

日頃からこのブログを

ご覧いただき有難うございます。

2016年5月からこのブログを始めて、

今回で、なんと600回目となりました。

このブログを、ここまで続ける

ことができたのは読んでくれている

あなたのおかげです。

本当に有難うございます!

先日のことですが、とあるところで

医学生から「ブログの読者です」と

言われたので、感想を聞いたら、

「すごく勉強になって、いつも参考に

しています」とコメントいただきました。

編集長としては、今年一番の嬉しい

出来事でした!

水戸済生会総合病院には、

ドクターヘリやドクターカーを

有する救命救急センターや、

こども病院と隣接した総合周産期

母子医療センターなど、特徴ある

研修環境があり、ここで研修できる

ことはとても貴重だと思います。

また、院内での指導体制を充実

させるだけでなく、院外からは

総合内科の山中克郎先生や

徳田安春先生、そして感染症の

松永直久先生、救急の船越拓先生。

さらに海外からピーター・バーネット

先生など、贅沢な講師陣にお越し

頂いています。

初期研修を終えた後の専門研修も

基幹型プログラムを有する内科を

はじめ、筑波大学や新潟大学の

協力施設として各診療科で行う

ことができます。

水戸済生会総合病院の臨床研修は

「総合診療能力を有する

スペシャリスト(専門医)」

を目指すあなたを応援していきます。

これからもあなたに役立つように、

そして当院の研修をもっと知ってもらえる

ように、このブログを続けていきたいと

思います。

これからもどうぞ宜しくお願い致します。

(編集長)

先日開催された、

第4回水戸医学生‛小児科’セミナー

—–

外来診療での10のコツ その3

外来診療は限られた時間の中で、

患者さんの状態を把握して、必要な

検査を計画し、診断さらに治療計画を

立てるという、非常に高度なスキルが

必要です。

今回も、外来診療を上手くこなす

コツを紹介します。

7)受療行動を把握する

同じような症状で、繰り返し受診している

のか、他の医療機関にかかっているのか

を把握します。

他院でも検査や処方を受けているのなら、

それでどうだったのかを確認しましょう。

患者さんの解釈モデルの理解につながり、

検査や治療計画を立てる時に無駄な

検査を省けます。同時に家庭環境や

仕事の状況も聞き出すと、これらの

計画を立てやすくなります。

8)要約を述べる

患者さんによっては、同じ話を繰り返して、

なかなか終わらない人がいます。

こんな時は、例えば動悸が主訴なら

「日中の仕事をしている時は何とも

ないけど、ホッと一息ついてソファに

座ったり、夜にお布団に入って眠りに

つくまでの間に、脈が抜けるような、

ドキッとする感じがあるんですね」

というように、患者さんの話を要約して、

確認していきます。

こうすることで、患者さんもちゃんと話を

聞いてもらえていると実感できるし、

患者さん自身も問題点を整理できる

ようになります。

ERでの診察中

9)質問や追加したいことがないかを尋ねる

患者さんからの話を聞いて、こちらの

方針もだいたい定まってきました。

検査の予定などを決めて、そろそろ

診察を終えるタイミングで、

「他に聞いておきたいことはないですか?」

と一言付け加えましょう。

こうすることで、患者さんは一生懸命話を

聞いてくれていると、より印象が良くなります。

またこの質問をきっかけに、いままで

スッキリ理解できなかった患者さんの

解釈モデルや受診動機が判明することが

あります。

10)次のステップを示す

患者さんにいろいろと話をしますが、

残念ながら実はよく理解できていません。

それは仕方ないことです。

患者さんは「で、どうすればいいの?」と

思っているのです。

なので、「次は1週間後に検査結果を

説明します」など具体的な次のステップを

示しましょう。これは患者さんの記憶に

残りやすいようにワンフレーズにすると

イイかもしれません。

紹介してきた10のコツを使って

外来診療を楽しんでみてください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆追加募集!

第4回水戸医学生’小児科’セミナー

キャンセル発生のため、

2名の追加募集を行っています。

先着順ですので、お急ぎください!!

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

外来診療での10のコツ その2

前回に引き続き、外来診療を

上手くこなすコツを紹介します。

5)受診動機を明らかにする

なぜ今日に外来受診をしたのか?

なぜ時間外のこの時間に受診したのか?

なぜ夜中にわざわざ受診したのか?

こういった受診動機を把握しましょう。

それだけ症状が辛くて我慢できなかった

という重症度の把握にも役に立ちます。

また不安が大きくて受診したという

心理的な状況も把握できます。

実は、主訴と全く関係ないことで助けを

求めている、ということもあり得ます

(例えばDVなど)。

不安が受診動機なのであれば、検査は

最小限に、場合によっては検査なしで、

時間をかけて話を聞く必要があります。

6)解釈モデルを把握する

解釈モデルとは、患者さんが病気の

ことや、検査、治療に関して、どのように

理解しているかということです。

例えば、心筋梗塞のために先月まで

入院していた患者さんが、頭痛を主訴に

ERを受診したとしましょう。

我々からすると、心筋梗塞と頭痛は

恐らく関係ないものと考えます。実際に

筋緊張性頭痛の症状でした。

しかし、患者さんは心筋梗塞の影響で

頭が痛くなったのではないか?と考えて

いたとしたら、「心配ありません」とか

「痛み止めを出しておきますね」と

言っても、患者さんは納得しません。

一言、「この頭痛は、心筋梗塞とは

関係ないですよ」と言えば、痛み止めも

必要なくなります。

解釈モデルを理解しないと、いつまでも

患者さんとの会話がかみ合わないし、

お互いに「なぜ分かってくれないんだ!」

と不満が募るだけです。

似たようなことですが、例えば知人や家族が

癌になったので、自分も不安になって

受診したというのはよくあることです。

こういった受診動機を把握しないまま

検査だけ行っても、かえって不安が大きく

なることがあります。

患者さんの不安を解消しつつ、なるべく

少ない検査を計画しましょう。

(編集長)

指導医に見守られながら、一人でナート中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆追加募集!

第4回水戸医学生’小児科’セミナー

キャンセル発生のため、

2名の追加募集を行っています。

先着順ですので、お急ぎください!!

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosai

seikai/

—–