臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

【お知らせ】病院見学受け入れ中止

COVID19が猛威を振るっています。

東京や大阪などの大都市はもちろん

茨城県内でも患者が増加しています。

先日も水戸市で感染者が確認され、

院内もいよいよかと、臨戦態勢になり

だいぶ慌ただしくなってきました。

COVID19の流行を受けて、いくつかの

大学から受け入れていた実習生も

実習自体が中止となっています。

これらの状況変化を踏まえて、

当院でも当分の間、病院見学を

中止することとしました。

レジナビなどのイベントも中止となる中で

当院の臨床研修を知っていただく

絶好の機会と考えていただけに、

非常に残念ですが、どうかご理解

いただくようお願い申し上げます。

なお、このブログでは引き続き、

当院研修医の活躍や勉強ネタを

アップしていきますので、忘れずに

チェックしてください。

(編集長)

病院敷地内の桜はまだ咲いています!

—–

新年度スタート

いよいよ4月になり、新年度がスタートしました。

COVID19の影響で、当院でも辞令交付式や

オリエンテーションは大幅に簡素化されました。

この影響で、例年なら4月3日あたりから

研修医たちは病棟デビューするところを、

早速、1日の午後から病棟デビューを果たし

ました。

緊張しながらも、ちゃんと看護師さんたちに

挨拶して、J2の先輩たちにくっついて院内を

歩く姿はこの時期しかみれません(笑)。

さて、ご承知の通り東京を中心にCOVID19の

患者が日に日に増えている状況です。

例年は4月に、いろいろ院内イベントが

ありますが、残念なことに4月3日に予定して

いた、山中克郎先生のカンファレンスも

延期せざるを得ないと判断しました。

編集長も、研修医たちも楽しみにしていた

ので、非常にがっかりです。

COVID19はこれからが正念場で、いつ収束

するのかは分かりませんが、落ち着いたら

山中先生にお越しいただくことを約束していた

だいたので、楽しみはその時に取っておいて、

毎日の仕事(=研修)に取り組んでいきましょう。

(編集長)

昨年の山中先生カンファの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

・どこで研修したらいいのかイメージが

分からない。

あなたはこんな悩みを持っていませんか?

そんな悩みには、実際に病院見学に行って、

研修医から直接に話を聞くのがベストです。

見学に行くと、想像以上に雰囲気が違う

ことに気づくでしょう。

ぜひ当院へ病院見学にお越しください。

あなたの目でリアルな研修生活を

のぞいてみて下さい。

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

なお、COVID-19の流行状況によっては

病院見学をお断りする場合があり

ますのでご了承ください。

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

オリエンテーション開始2020

国試の合格発表から2週間経ちました。

COVID19の騒ぎで、予定が大幅に狂って

大変だったと思います。

そうはいっても、明日からは4月です。

当院では昨日から2日間の予定で、

新J1のオリエンテーションが

始まりました。

院長の挨拶から始まり、各部署

からの説明が続きます。午後からは

OJT(On the Job training)も準備

されています。

OJTでは、新J2から電子カルテの

使い方や、ERや病棟での指示や

点滴の出し方などを教わります。

さらに今年はCOVID19の影響で、

病院全体の入職者オリエンテーションも、

ほとんど行われないので、早々に

病棟デビューとなります。

最初は看護師さんから話しかけ

られただけでも、かなりビビり

ます(笑)。少しでも早く慣れるよう

頑張ってください。

(編集長)

病院駐車場からの桜(先週末撮影)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

・どこで研修したらいいのかイメージが

分からない。

あなたはこんな悩みを持っていませんか?

そんな悩みには、実際に病院見学に行って、

研修医から直接に話を聞くのがベストです。

見学に行くと、想像以上に雰囲気が違う

ことに気づくでしょう。

ぜひ当院へ病院見学にお越しください。

あなたの目でリアルな研修生活を

のぞいてみて下さい。

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

なお、COVID-19の流行状況によっては

病院見学をお断りする場合があり

ますのでご了承ください。

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

仕事の進め方

新型コロナで、首都封鎖もささやかれて

いますが、年度末のため、この週末に

引っ越しなどをする人も多いと思います。

2年間の初期研修を終える人たちも、

いろいろ不安を抱えながらも、新しい

職場に向かっていると思います。

このブログでは過去に何度か取り

上げていますが、仕事の進め方は、

新しい職場でも大事な考え方だと

思いますので、再度掲載します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

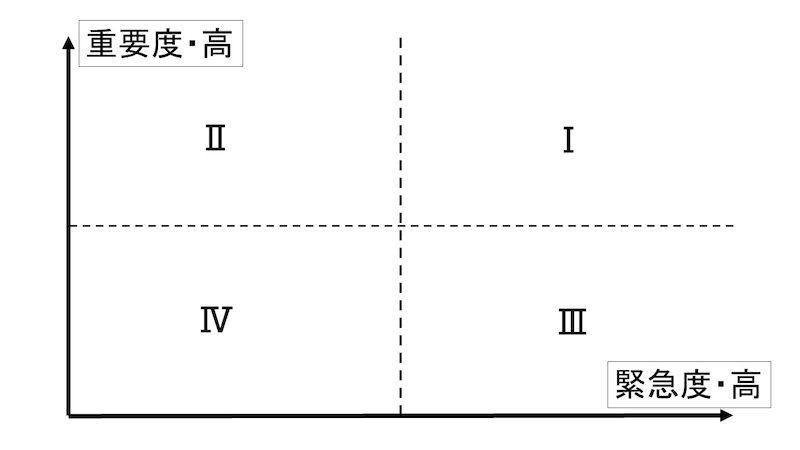

やらなければいけない仕事を

下の図のように4つのカテゴリーに

分けた時、あなたは最初にどの

カテゴリーの仕事に取り組みますか?

考えてみてください。

最初はⅠのカテゴリーを選びますよね。

まあこれには異論はないですよね。

では2番目に取り組む仕事は何でしょう?

また考えてみてください。

たいていの人はⅢのカテゴリーと答えます。

でも、具体的な仕事を想像してみてください。

研修医の仕事でⅢのカテゴリーに

入るのは・・・、例えば退院直前になって

退院指示を書いてくれと看護師さんに

言われるとか、夕方になって翌日の

点滴の指示を出してくれと看護師さんから

電話がかかってくるとか

(もちろん点滴指示が重要ではないという

議論をするつもりはありません)。

では、カテゴリーⅡに入る仕事は・・・、

例えば学会の発表とか抄読会の当番、

専門医試験に向けてのお勉強が

相当すると思います。

ところが、学会発表の準備が前日まで

終わっていないとか、明日の抄読会の

準備が出来ていない、と言っても

許してもらえませんよね。

専門医試験も勉強していなければ

落ちるだけです。

そう、油断していると緊急度も重要度も

高いⅠのカテゴリーに移ってしまいますね。

当たり前ですが、学会や抄読会、試験の

準備をちゃんとしていれば、

カテゴリーⅡからⅠの事案にならずに

済むわけです。

つまりカテゴリーⅡの仕事を上手く

処理して、カテゴリーⅠの事案に

ならないようにしておく。

これが仕事を進めていくコツです。

これは目先の仕事に限ったことでは

ありません。あなたのキャリア形成を

考えた場合も当てはまります。

将来、どの診療科に進むか?

専門医資格などを、いつ取得するのか?

といったキャリア形成から見た場合に

重要なことがカテゴリーⅡに相当します。

それを意識して勉強したり、症例を

経験したり、施設基準や学会入会期間が

関係するなら、それも考慮する必要が

出てきます。

じつは、このネタは「7つの習慣」という

本の中にある「時間管理のマトリックス」

からいただいたものです。

この本はかなり有名なので、もしかしたら

読んだことがある人もいるかもしれません。

たいていの本屋に行くとビジネス書の

コーナーに置いてあるロングセラーです。

ビジネス書というよりも、もっと人生に

役に立つ本だと思いますので、読んで

みることをお勧めします。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

・どこで研修したらいいのかイメージが

分からない。

あなたはこんな悩みを持っていませんか?

そんな悩みには、実際に病院見学に行って、

研修医から直接に話を聞くのがベストです。

見学に行くと、想像以上に雰囲気が違う

ことに気づくでしょう。

ぜひ当院へ病院見学にお越しください。

あなたの目でリアルな研修生活を

のぞいてみて下さい。

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

なお、COVID-19の流行状況によっては

病院見学をお断りする場合があり

ますのでご了承ください。

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

修了証授与式が行われました

3月24日に当院のJ2に対する

修了証授与式が行われました。

J2の7名一人一人に、院長から

修了証が手渡されました。

初期研修を終える7名の進路は、

当院の腎臓内科に一人は

残りますが、他には筑波大学の

内科や産婦人科、おとなりの

県立こども病院、そして都内の

大学病院など、それぞれの

進む道はバラバラです。

編集長から見れば、当院での初期

研修で、あれだけの場数を踏んだ

7人ですから、これから遭遇する

どんな状況にも対応できるはずです。

自信をもって、自分で決めた道を

進んで欲しいと思います。

同時に、初期研修とは違って、

一人前の医師として周りから見られ

ますので、緊張感と責任感をもって

頑張ってほしいと思います。

7人のこれからの健闘を心から

祈っています。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

・どこで研修したらいいのかイメージが

分からない。

あなたはこんな悩みを持っていませんか?

そんな悩みには、実際に病院見学に行って、

研修医から直接に話を聞くのがベストです。

見学に行くと、想像以上に雰囲気が違う

ことに気づくでしょう。

ぜひ当院へ病院見学にお越しください。

あなたの目でリアルな研修生活を

のぞいてみて下さい。

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

なお、COVID-19の流行状況によっては

病院見学をお断りする場合があり

ますのでご了承ください。

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

国家試験の合格発表がありました

3月16日に医師国家試験の合格

発表があり、7名の研修医が仲間入り

してくれることが決まりました。

おめでとうございます!

迎える我々も、準備に大忙しですが、

良いスタートを切れるようにサポート

していきます!

ちなみに、今年の国試の合格率は

92.1%だったそうです。とは言っても、

試験ですから不合格の人がいるのは

仕方ありません。

たとえ少々時間がかかったとしても、

医師という職業は生涯に渡って

取り組むべき、非常にやりがいのある

職業です。

また知識や技術も求められますが、

人を相手にする職業なので、多様な

価値観を受け止める「心の器」の

大きさもとても重要です。

今回不合格だった人も、あきらめずに

是非とも頑張ってほしいと思います。

そして、今回合格したあなたは、

これからは医学生ではなく医師として

患者さんの前に立つことになります。

自分がなすべきことは何か、自分に

与えられた役割は何なのかを、

臨床に出る前の今のうちに、もう

一度考えてみてください。

(編集長)

当院のドクターカーとドクターヘリ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

・どこで研修したらいいのかイメージが

分からない。

あなたはこんな悩みを持っていませんか?

そんな悩みには、実際に病院見学に行って、

研修医から直接に話を聞くのがベストです。

見学に行くと、想像以上に雰囲気が違う

ことに気づくでしょう。

ぜひ当院へ病院見学にお越しください。

あなたの目でリアルな研修生活を

のぞいてみて下さい。

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

なお、COVID-19の流行状況によっては

病院見学をお断りする場合があり

ますのでご了承ください。

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

意外なことに、高評価です

当院では病院見学をお勧めしています。

2月に入り、すでに何人もの医学生が

来てくれていますが、その病院見学で、

意外と好評なのが研修医たちとの

昼食です。

以前から編集長は、

「指導医クラスの話は半分程度に

聞き流して下さい」

と言っています。どうしても、話を

盛ってしまうからです(笑)

大事なのは、研修医から直接話を

聞いてもらうことだと考えています。

そのために、研修医たちと昼食を

とりながら話をしてもらっている

のですが、他に邪魔が入らない状況

なので、普段聞けないことをいろいろ

聞き出せるようです。

(内容は編集長も知りません!)

見学していただいた方にはアンケート

をお願いしているのですが、この

昼食の時間が、意外と高評価を

いただいています。

ぜひあなたも、この春休みを利用して

当院の研修医たちから、リアルなところを

聞き出してみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆病院見学のススメ

当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

金づちと釘

発熱の患者さんがERにいました。

診察したドクターが、消化器内科医

であれば「胆のう炎はないね」とか

「胆のう炎は否定しておかないと」と

言いながらエコーをします。

もし循環器内科医なら、

「感染性心内膜炎は否定して

おかないと」と、エコーと血培をします。

呼吸器内科医なら、まず

「肺炎はないかな」とレントゲンを

見るでしょう。

欲求階層説で有名な心理学者

アブラハム・マズローと言う人が、

こんなことを言っています。

「もしあなたが金づちしか持っていな

ければ全ての問題は釘に見えるだろう」

この言葉の意味はこんなことだと思います。

患者さんのことで、ある何かの問題を

解決する必要に迫られた時、

消化器内科医は消化器内科の観点で

循環器内科医なら循環器内科の視点で

呼吸器内科医なら呼吸器内科の視点で

看護師なら看護師の視点で

つまり、自分の持っている「最も使い

やすく手近な道具」を使って解決しがちだ、

ということです。

「自分が最も使いやすく手近な道具」を

使って問題を解決するということが

悪い訳ではありません。これは

言い換えれば「長所を発揮する」こと

であり、強みを生かして課題や困難に

チャレンジすることは重要なことです。

モチロン、全ての問題が

「自分が最も使いやすく手近な道具」

で解決できる訳ではありません。

でも、無意識に「手近な道具」を使って

考えているので、そのこと自体に

気づかないことがあります。

これを日常臨床に当てはめると、

患者さんの問題を解決するために

カンファレンスなどで他の診療科の

先生と議論をしたり、看護師さんや

リハビリ、ケースワーカーなどと

患者さんについて意見を出し合う場が

必要なのです。

自分の診療科内だけでなく、他の

診療科や職種との議論は、自分が

気づかなかったアプローチを

気づかせてくれる貴重な機会だと

言えるではないでしょうか。

自分が手にしているのは、

多くの場合、金づちである

ということを自覚しておかないと、

自分の知っている範囲でしか考え

なくなり、こじつけて解釈したりと、

手段が目的化してしまう危険性が

あります。

現在、医学生や研修医であるあなたの

強みは、診療科や職種を気にすること

なく、いろいろな人に相談できる

ことです。積極的に相談して、幅広い

見方を出来るようになってください。

(編集長)

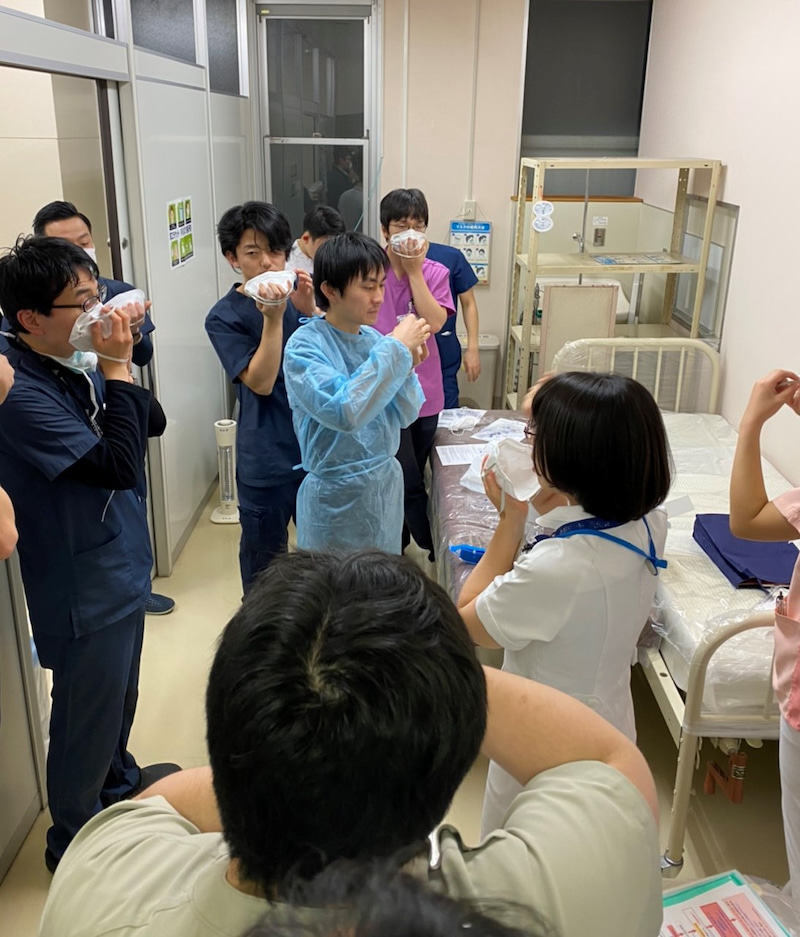

N95マスクの付け方を講習中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆病院見学のススメ

当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

済生会学会2020 in 新潟

国試も終わりましたね。

天候の大きな崩れもなく、

受験したあなたも、それを

サポートした後輩のあなたも

どうもお疲れ様でした。

国試をおえれば、つかの間の

自由な時間になります。

どうか事故やケガなどにあわない

ように気を付けながら、短い

息抜きを存分に楽しんでください。

さて、済生会は全国に病院や

福祉施設がたくさんありますが、

臨床研修病院だけでも34病院

あります。

そんな済生会では年に1回、総裁

である秋篠宮殿下も出席して、

済生会学会が開催されます。

昨年は富山でしたが、今年は新潟で

開催されました。

この済生会学会にあわせて、

初期研修医1年目を対象とした

合同セミナーが開催されます。

実は、済生会全体では初期研修医が

多く、今年の初期研修1年目は248名に

のぼります。当院からも10名が参加

しました。

昨年に引き続き、

「医師の働き方改革を考える」

というテーマで開催され、参加者は

6,7名ずつのグループに分かれて、

各病院の実情や、工夫を話し合って

いました。

さらに、基調講演で医師の働き方に

ついての問題点の整理がありました。

論点は多岐に渡るので、何か結論を

まとめるということでなく、約1年間

初期研修医として現場で働いてみて

どんな問題点があるのかを意識して

もらうのが最大の目的でしたが、

同じ済生会グループの病院であっても、

当直も各病院の状況が異なっており、

いろいろ考えるきっかけになったと

思います。

(編集長)

ディスカッションの様子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆病院見学のススメ

当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

合格祈願2020

今年の医師国家試験も、

いよいよ今週末となりました。

受験生のあなたは、最後の

追い込みで慌ただしいかもしれません。

あなたは、今まで幾多の試験を

乗り越えてきたので十分承知してると

思いますが、試験では何が起こるか

分かりません。

なので、最後まで気を抜かないこと、

最後まであきらめないことが大事です。

週末の天気も、全国的に大きな

崩れはなさそうです。また、世間では

コロナウイルスが騒がれていますが、

今のところ健常者が神経質になる

必要はなさそうです。でも、最後まで

体調管理には十分気を付けてください。

この国家試験を乗り越えて、春から

臨床の現場で、一緒に人のために

役立つ仕事をしましょう!

当院のスタッフ一同、あなたの合格を

心よりお祈り申し上げます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆病院見学のススメ

当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–