臨床研修ブログ

- トップ

- 臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

特発性気腹症

今回も修学生の集いで発表した内容からのシェアです。ネギトロ先生は外科研修中に経験した症例を発表しましたが、その内容をもとにブログ記事まで書いてくれました♪ 役に立つ内容ですので、ぜひ読んでみてください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

救急外来で急性腹症の方が来院したとき、鑑別すべき疾患はさまざまですが、単純X線やCTで腹腔内遊離ガス(free air)をみたときにはまず消化管穿孔を第一に考えると思います。

腹腔内には通常空気は存在しないため、

腹腔内にairがある=腸管に穴が開いて腸管内容物が腹腔内に流出している

と考えられるわけです。

消化管穿孔とひとくちに言っても穿孔部位によって対応は異なり、上部消化管穿孔の場合には絶食・補液、胃管挿入、PPI投与で保存的に加療されることが多いです。一方で、下部消化管穿孔の場合には、汎発性腹膜炎をきたすため、基本的には緊急で手術の方針となります。

ですが、外科をローテーション中に部消化管穿孔が疑われたにもかかわらず、穿孔部位が同定できなかった症例を経験したので、それに関して調べたことについてご紹介したいと思います。

原因の同定できない腹腔内遊離ガス像のことを「特発性気腹症」と呼びます。

その原因は、ガスの流入経路から大きく5つに分類されます。(Gantt CB Jr et al: Am J Surg 1977; 134: 411-414)

- 胸腔内(気胸、縦隔気腫、閉塞性換気障害、肺炎、胸部外傷など)

- 腹腔内(空腸憩室症、呑気症など)

- 産婦人科的疾患(急性卵巣炎、卵管脱出、分娩後の運動など)

- 医原性(卵管通気法、開腹術、腹膜透析など)

- その他

特に、消化管由来の腹腔内遊離ガスの原因としては、

・腸管内圧の上昇に伴いガスのみが流出するような粘膜の脆弱性の存在

・ガスのみが流出するような微小穿孔の存在

などが考えられています。

特発性気腹症に関してはしばしば保存的治療を選択することもあり、その条件としては

① 腹膜刺激症状がない

② 意思疎通が良好で腹部症状の経時的変化を評価できる

③ 炎症反応が軽度

④ CTで腹膜炎、腹水等の所見、その他器質的疾患を認めない

などが考えられています(国友ら: 日腹部救急医会誌 2018; 38: 1163-1165)。

また、特発性気腹症と考えられた症例でも、腹痛があること、炎症反応が高いこと、腹水が存在していることなどが手術の選択に関与しているといった報告もあります(佐藤ら:日臨外会誌 2013; 74: 346-351)。

つまり、検査所見も重要ですが、身体所見を正確にとることが手術を選択するかどうかにおいて非常に重要ということです。緊急性を要する場面でも適切に必要な身体所見をとれるようにしていきましょう。

(ねぎとろ)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

なぜ3週間もかかったのか?

元旦と2日と年が明けて立て続けに心痛む災害や事故が発生しています。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。1日でも早くもとの生活に戻れるようお祈りいたします。

~~~~~~~~~~~~~~~

さて、先月開催された茨城県の修学生の集いで、当院のJ2が優秀賞を3名もいただきましたが、その発表からのシェアです。今回は内田先生の発表から。内田先生は地域研修として常陸大宮済生会病院で2か月間の研修を行った際に経験した症例からでした。

症例は70歳台の直腸がん患者。遠隔転移はないのですが、手術をすればストマ造設となる症例でした。診断もついて手術のはずが、実際に手術が行われたのは、入院してから3週間後でした。

なぜ3週間もかかったのでしょう?

実はこの患者さんは、障害者福祉施設に入所していました。手術後にストマを造設すると、術後のストマ管理は入所していた障害者福祉施設では対応できないため、新たな療養先は介護施設に移る必要がありました。

ご家族の居住地も施設から離れていたため、この患者さんの手術までに下記の手続きが必要だったそうです。

・障害者福祉施設の退所手続き

・住所変更 (現在の自治体からの転出続き+世話をするご家族の自治体への転入手続き)

・介護保険の申請、医療保険の手続き

・ストマ助成の手続き

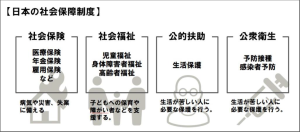

ここで介護と福祉の違いをあなたは言えるでしょうか?(編集長も良く分かっていませんでした)

介護とは、日常生活を送るうえで歩行・排泄・食事・入浴など必要な便宜を供与すること。つまり、その人に「直接」働きかけること

社会福祉とは、社会生活を送るうえで児童、母子、心身障害者、高齢者などに公的な支援を行うことで、社会的制度や環境を整えることを意味するそうです。

単に「直腸がんだし、ストマ造設は仕方ないね」と思わずに、退院後の生活をイメージして患者さんの抱える課題を理解し、MSWなどの専門家と一緒に行動することはとても大事です。症例を通して、このような地域・社会資源の「課題」=「ニーズ」に気づいた内田先生は素晴らしいですね。あなたも、このような視点を意識できる医師になって欲しいと思います。

(編集長)

表彰式での内田先生

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

新年のご挨拶

昨日発生した能登半島での大地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

被害の全貌はまだまだ分かっていない段階ですが、東日本大震災を経験した編集長としては、地震と津波で大変なことになっているのはリアルに想像できるので心が痛みます。当院としても、編集長個人としても、できることをやっていきたいと考えています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ブログ読者のみなさま

新年明けましておめでとうございます。本年もこのブログをどうぞよろしくお願い申し上げます。

新年最初のブログでは、キャリアなどの将来計画に関するネタを紹介してきました(ちなみに昨年はキャリアのVSOP論でした)。

キャリアに関して紹介してきたポイントは2つあって、一つ目は自分が40~50歳になった時に、どこで、どんな仕事をしているかをイメージしてみる、つまり「到達目標の設定の必要性」。もう一つは、臨床のスキルを身に付けるだけでなく、医学以外のことにも関心をもって大きな変化に対応できるようになる、つまり「変化することを怖がらずに行動する」ことでした。

さて、今年はここからです。上記のことを意識して、あなたも目標を考えてみて欲しいのですが、その考えた目標を実行に移す方法について紹介します。

まず、考えた目標をノートに書いてみましょう。もちろんノートでなくとも手帳でもOKです。できればキーボードで入力よりも、自分で手書きで書くのがイイと思います。これは頭で考えただけでなく、文字に起こすことで、より目標が明確になり、あなたの意識に残りやすくなるからです。

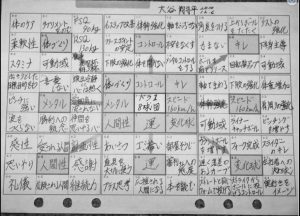

そして大事なことは、実行することです。このコツは、最初の小さい一歩を決めること。Small stepとかBaby stepとも言いますが、目標をプロセスに分解して具体的なアクションをイメージしていくことが大事で、その最初の一歩は絶対にできることにしましょう。昨年よく取り上げられていた大谷選手の目標達成シートみたいな感じです。

大谷選手の目標達成シート

元プロアイスホッケー選手のウェイン・グレツキーの有名な言葉で

打たないシュートは100%外れる

というのがあります。あれこれ考えてばかり、コメンテーターみたなことばかり言わないで、ぜひ行動してみる。今年はあなたが実行する年になってください。

そして今年もこのブログでは、当院の魅力とや研修医たちの活躍や成長を発信していきたいと考えていますので、ぜひご期待ください。

改めまして、本年もよろしくお願い申し上げます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

年末のご挨拶

早いもので、今年もあと1日を残すだけですね。年末年始は寒さはそれほど厳しくなることはないようですが、どうぞ体調管理には気を付けてお過ごしください。

さて、今年はコロナも5類になって普通の生活が戻って来たことが大きな変化でした。とは言っても、インフルエンザやコロナの発熱患者は多いですし、我々もマスクを外すことにちょっとした戸惑いを感じたりと、コロナ前とコロナ中のスタイルが混在している感じですね。

当院の研修医たちも、J2は自分の進路は決まったことで、新たなモチベーションをもって働いてくれています。J1もだいぶ自信がついた顔つきになってきて頼もしい限りです。4月からは10名の後輩たちが来ますので、先輩らしく指導できるようになってもらいたいですね。

6年生のあなたは、いよいよ国試に向けてラストスパートになります。今まで幾多の試験を乗り越えてきたので、真面目に取り組めば問題ないはずです。体調管理に十分に注意を払って頑張ってください!

さて、この記事が年内は最後になります。気づいたらブログも1200回を超えていました。こうして継続できているのもあなたに読んでいただいているからです。新しい年を迎えてもあなたにとって価値ある情報をお届けできるよう努力して参りますので、当ブログを引き続きよろしくお願いいたします。

どうぞ良いお年をお迎えください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

STEMIに合併した心室中隔穿孔

先日開催された修学生の集いからのシェアです。今回は逆井先生の発表からです。逆井先生は循環器内科で経験したSTEMIに合併した心室中隔穿孔の症例について発表してくれました。

症例は80歳台の男性。胸痛を主訴に救急搬送され、STEMIの診断でPCIを施行しました。しかし心室中隔穿孔(VSP)を合併していることが判明しました。

ご存じかもしれませんが、VSPの治療は外科的修復術ですが、侵襲が大きく、この患者にやれば良い結果が得られないことは容易に想像がつく状況でした。また、外科的修復術を行うとしても、穿孔部位が線維化した状態でやった方が良いと考えて、Impella(インペラ)を留置して保存的に加療しました。結果として約3週間粘って、Impellaを離脱し、自宅退院に至ったという極めて稀な症例です。

この症例でキモになったImpellaですが、左室内圧を低下させ(=前負荷の軽減)、左右シャントを減らすことを目的に使用しました。どの施設でも利用できるものではないのですが、循環器内科医にとっては、なくてはならないデバイスになっています。

STEMIに合併したVSPについてのまとめとしては、

・発症のタイミングは24時間~2週間

・STEMIでもNon-STEMIでも発症しうる

・症状は軽い息切れの悪化からショックまで非常に幅広い

・再潅流療法が行われるようになってから頻度は非常に少なく、STEMI患者で0.21%、Non-STEMI患者では0.04%

・VSPを合併した場合の30日死亡率は73.8%で、VSD合併のない患者の6.8%よりも極めて高い

・発症して手術をしなければ、2か月以内の死亡率が90%

・手術をしたとしても死亡率は50%以上で、ショックを呈する患者では手術死亡が81~100%という報告もあり

・治療は外科的修復もしくは経皮的閉鎖デバイス

・手術時期については一定の見解はないが、梗塞領域が線維化する数週間後に施行した方が良いとの意見が多い

この症例のようにVSPに対してImpellaを使用した13例の報告*)が出ていますが、いずれも外科的修復術までのブリッジとして使用されているものでした。

(*European Heart Journal – Case Reports (2023) 7, 1–5)

なお、この症例はもちろん投稿準備中です♪

(編集長)

発表中の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

21 Trisomy

前回のブログで紹介しましたが、先日開催された修学生の集いで、当院J2ら3名が症例発表で優秀賞をいただきました。症例発表では、修学生の集いに参加している医学生向けのスライドも組み込むことになっているのですが、その内容からシェアします。

今回はそのうちの藤森先生の発表からです。藤森先生はお隣の県立こども病院で院外研修をしたのですが、そこで経験した21 Trisomyの症例について発表してくれました。

1歳の男児で、ウイルスによる気道感染が遷延し、呼吸不全に対してNIV(非侵襲的換気)と理学療法による肺痰ケアがカギとなった症例です。

21 Trisomyについては・・・

【概念】

21番染色体が3本ある先天性疾患

【臨床症状】

精神発達遅滞、低身長、筋緊張低下

先天性心疾患:心室中隔欠損、房室中隔欠損、ファロー四徴症

消化管疾患:十二指腸狭窄、ヒルシュスプルング病、 肛門狭窄

免疫異常:リンパ球減少

特異的顔貌:鼻根部平定、眼瞼裂斜上、内眼角贅皮、巨舌

【予後】

良好といわれ、罹患患者の大半が成人となる。

ここまでは教科書的なものですが、今回の症例のように21Trisomyにとっては下気道感染症が入院の主要な原因で、ときに重症化します。その理由としては免疫異常と解剖学的問題があるそうです。

①免疫異常

胸腺が小さいためリンパ球が少ない。

細菌感染症・ウイルス感染症いずれも頻度が多い

→B細胞の異常があるのでは?

特定の抗体応答が健常者と比べて低い力価

好中球の遊走能に差がある

②解剖学的問題

・気道の解剖学的異常

分泌物のクリアランスを悪化させる → 感染リスク↑

最も一般的な異常は喉頭軟化症(21trisomyの50%)

・閉塞性睡眠時無呼吸症

巨舌、下顎形成不全による

・胃食道逆流

胃内容物が気道へ誤嚥 → 肺炎や気管支痙攣につながる

・先天性耳異常

外耳道・耳管の狭窄 → 中耳炎のリスクになる

21trisomyがある患者では気道分泌物のクリアランスが悪いことから、感染の長期化や重症化を起こしやすく、患者の特徴をとらえた管理として、頻回の排痰ケアやNIVの圧サポートが重要になるという発表でした。

(編集長)

表彰式の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

修学生の集いが開催されました

茨城県では地域枠や修学生を対象としたイベントを行っていますが、毎年12月に修学生の集いを開催しています。医学生と研修医や専攻医、そして県内の研修病院の院長や研修担当者の先生達までが参加して、研修医らが中心に自分の経験した印象に残った症例発表を行ったり、交流会で情報交換を行うものです。

医学生にとっては、同じ地域枠や修学生の先輩から直接話を聞いて、国家試験合格後のイメージを持てる場になっていると思います。コロナの影響で昨年まではWeb開催となっていましたが、先日4年ぶりに水戸市内のホテルでリアルで開催されました。

前半の症例発表では、当院に在籍しているJ2のうち地域枠、修学生の5名が発表してくれました。5つのブロックに分かれて発表し、聴衆からフィードバックをもらうのですが、なんと3つのブロックで当院の研修医が優秀賞をいただきました!

過去にも優秀賞をいただいた先輩はいるのですが、一度に3名は初めてですね。スバラシイ!!

その後は交流会で、医学生らともお話することができました。病院から離れた場で、リラックスしながら情報交換できるのはイイですね。毎年12月に開催予定ですので、来年も楽しみにしています。

優秀賞を3つもいただいたので、次回から当院研修医の発表から大事なところを、このブログでシェアしていきたいと思います。

(編集長)

参加した研修医と優しい指導医たち♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

CPCを開催しました

12月もいろいろと研修医向けのイベントが立て込んでいますが、先日は院内でCPCを開催しました。

当院のCPCは、いつもだと毎月開催されている水戸市医師会病棟検討会という地域の先生方

にも参加いただく症例検討会の場を利用して開催していますが、今回はそれとは別枠で開催しま

した。しかも朝開催という当院初の試みでした。

症例は40歳台男性の膠原病患者。ガイドライン通りの治療を行っていたのですが、急激な経過で血球貪食症候群を呈して亡くなったというものです。ホントに急激な経過だったので何が起こったのか分からなかったのですが、病理解剖で想定外の所見が見つかり、そこから血球貪食症候群の誘因や死亡原因が判明したというCPCの醍醐味を実感する症例でした。病理の先生も高名な先生にコンサルトしながら診断に至るという非常に気合の入った症例で、今後症例報告にまとめるべき価値ある内容でした。臨床側と病理側とで2名のJ2が関わりましたが、学びの多いCPCになったと思います。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

インスリン注射は思っていたより痛くない!

どの診療科に行っても避けて通れない疾患の一つに糖尿病があります。糖尿病は苦手と思っていても、病棟では手術や検査の前には糖尿病薬を中止するの? 継続するの?と看護師さんから指示を求められます。

救急外来でも、低血糖患者さんに遭遇した時は帰宅させて良いのか、入院させるべきかの判断を迫られます。

つまり、どの診療科に行っても糖尿病に関して知識ゼロで過ごせるほど甘くはありません。もちろんインスリンに関しても同様です。

先日のことですが、研修医向けのインスリン講習会を開催しました。以前にも開催していましたが、コロナもあったので何年ぶりかでしたし、全員が参加できるように2回に分けて開催しました。

このインスリン講習会の目的は普段は触ることのほとんどないインスリンを触って、基本的な取り扱い方を知ってもらうことです。

もう一つ重要な目的は、実際に自分で実際に針を刺してみること。インスリンを処方する側の人間が、インスリンや血糖チェック(SMBG)の痛さがどの程度なのかとか、どの程度煩雑な操作なのかを知っておくべきだと思うのです。

もちろん薬液は注入しませんが、実際に針を刺した経験はないので、みんなビビりながらやっていました。

こちらはSMBG

さて、やってみた感想は「インスリンは大して痛くない」「SMBGの方が痛い」

ということで、あなたも、ぜひ自分でやってみてください。

(編集長)

こちらはインスリン(おなかではなく、上腕で)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

【本年度3回目】田口先生の”皮膚科レジデントレクチャー”

水戸協同病院皮膚科部長、筑波大学臨床教授の田口先生による、皮膚科レクチャーが12月初めに開催されました。

毎回ためになるので、当院の研修医からの評価も非常に高く、出席率も高い!レクチャーです。8月の帯状疱疹、9月の薬疹に続いて、今回は外用薬の基本について教えていただきました。

今回もレクチャーの中から少しシェアします。

まず、皮膚疾患のカテゴリ別頻度をザックリいうと、約1/2がアレルギー、つまり蕁麻疹、アトピー、かぶれ、薬疹に該当するそうです。となると、治療に用いられる外用薬はステロイドということになります。

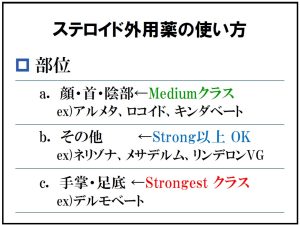

そのステロイドの使い方のポイントは

・「顔首」「陰部」は弱く!

・ 足底・手掌は最強で

・ その方は、その中間で

具体的な処方例は下のようになります。

そして、ステロイド外用薬を使う上での、注意すべき3つのポイントは、

① 湿疹を疑ったらステロイド外用薬の使用はOK

② 1か月で良くならなかったら一度立ち止まる

③ 4つの「カ」を思い出す

4つの「カ」とは → カポジ水痘様発疹症、疥癬、カビ、Carinoma in situ

あなたもステロイド外用薬を使えるようになりましょう♪

(編集長)

軟膏の塗り方も実践♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry