臨床研修ブログ

- トップ

- 臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

【開催報告】第35回茨城県央レジデントセミナー

11月16日のことですが、35回目となる県央レジデントセミナーが開催されました。

このセミナーは水戸地区の4つの研修病院(水戸済生会総合病院、水戸協同病院、ひたちなか総合病院、水戸医療センター)の研修医が集まって、研修医同士の勉強や交流を目的に年に2回のペースで開催しているものです。

前回は6月に当院を会場にリアル開催しましたが、今回はひたちなか総合病院を会場にして、ハイブリッドで行いました。現地参加は44名、Web参加が14名と前回よりも参加者が増えて盛況でした。

前回同様に前半の「鑑別診断道場」のパートでは、当院と水戸協同病院からの症例提示があり、後半の特別講演では、長崎医療センター総合内科の永井友基先生から「臨床推論入門」というタイトルで、普段の診療でしている臨床推論(要するに、どうやって診断しているのか)の基本的なフレームワークの紹介と、その強みと弱みをとても分かりやすく話していただきました。

当院からはJ2の藤森先生が司会でJ1の平井先生が「見逃してはいけない片麻痺の鑑別」というタイトルで症例提示を行ってくれました。実はこの症例は藤森先生の反省症例で、どの時点で気づくべきだったのかという点を各病院の研修医らと議論しました。このような場で反省症例を取り上げるのは勇気がいることですが、誰もがはまってしまいそうな落とし穴を共有し、議論できたという意味で非常に意味のある症例でした。

珍しい症例の自慢大会ではなく、普段の診療のレベルアップを目指す県央レジデントセミナーは今後も続きます。次回は来年6月の予定ですので、興味のある方はご連絡ください♪

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

患者さんの生活歴を把握する

外来でこんな患者さんがいました。

80歳代の男性の外来患者さん。ADLは自立して杖なしで診察室へ一人で入ってきました。認知症はなさそう。主訴は不眠。すでにベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤を処方されているけれど眠れないので、もっと強いやつに変更して欲しいとのこと。

こんな時あなたはどうしますか?

↓

↓

↓

まず、不眠は患者さんにとっては非常につらいことだと共感の態度をとりましょう。同時に、うつ病など他の疾患の一つの症状として訴えることがあるので、どうして不眠を訴えるのか、不眠のせいで何に困っているのかなど、背景を理解することが大事です。

話をよく聞かないで安直に睡眠剤をもっと強いものに変更すれば、患者さんも満足してすんなり帰ってくれてラクかもしれません。でもNGな対応ですよね。ご存じの通り、高齢者にベンゾジアゼピンを使用するとせん妄や転倒による骨折リスクが高くなることはすでに有名ですから、安易にベンゾジアゼピンの増量や変更はNGです。

こんな時は薬の増量や変更を考える前に、掘り下げて問診してみましょう。

生活歴で仕事や嗜好品、飲酒について聞き出してみてください。不眠の訴えがある場合は、特に就寝時間や起床時間、食事や昼寝の時間など、生活スタイルをよく把握する必要があります。じっくり話を聞くことで、患者さん自身も問題点に気づくことがありますし、話を聞いてもらえたという満足感がえられます。

さて、上記の患者さんに生活歴を聞いてみると、日中は庭の手入れなど体を動かしている。夕方は16時過ぎにビールを飲みながら夕食を食べて、17時過ぎには風呂に入る。18時過ぎには就寝。0時ころに目が覚めて、夜中にまたビールを飲んでいるそうです。起床は5時ころ。

することがないので18時に寝ているのは編集長からするとうらやましいことですが、こんなに寝ているのに不眠の訴えがある訳です。当然ながら睡眠剤を増やしても患者さんが満足する訳がありません。このケースであれば、出来るのなら就寝時間を遅らせるのが一番いいと思います。

このように生活歴を詳細に聴取すると大きなヒントが見つかります。疾患を見るのではなく、患者さんを把握することが大事です。忙しい中でも、上手に聞き出せるように意識してみてください。

(編集長)

親方の指導を受けながら

胸腔ドレーン挿入中♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

職業歴を聞いていますか?

あなたは問診の際に患者さんの職業(もしくは職業歴)を聞いていますか?

編集長が学生の時は、職業を患者さんに聞くのは、なんだか職務質問をしているみたいで、患者さんを不愉快にさせてしまうのではないか・・・、と当時はその必要性を全く理解できませんでした。ところが今は外来でもERでも、ほぼ全例で患者さんの職業を聞いています。

なぜかと言うと、3つの点でメリットがあるからです。

1つ目は、診断に役に立ちます。

職業や家族構成、宗教、嗜好品や趣味などを聞くのは、診断の大きなヒントになるのは間違いありません。例えば農業や林業を仕事にしている人ならツツガムシを鑑別に挙げるとか、家族内発症があるとか、HTLV1とか住血吸虫とかなら、出身地がどこかが大きなヒントになります。

2つ目は、治療に役立ちます。

内服薬のアドヒアランスを上げるために職業を把握するのは重要です。例えば飲食店(居酒屋)をやっている人に糖尿病薬を処方するとします。居酒屋なら、起床は10時ごろで朝食は取らずに昼頃から仕込みをして、開店前に食事。夕食は店を閉めて片付けが終わった0時過ぎという感じ。こんな仕事をしている患者さんに糖尿病薬を朝食後として処方してもいつ飲めばいいのか分かりません。患者さんの生活スタイルに合わせて処方時間を変えるなど、アドヒアランスを上げる工夫が大事ですが、職業歴は大きなヒントをくれます。

3つ目は、コミュニケーションを円滑にする重要なツールだからです。

例えば、金融関係や経理をやっている患者さんなら、具体的に何%とか数字を示して他の疾患との比較をすると理解してくれることがあります。また編集長の経験した患者さんの中には、研究機関に勤めている人で根拠となる文献を渡したことがありました。

一方で、農家のおじさんに同じように説明をしても、さっぱり理解してくれませんでした。数字をあまり入れずに、分かりやすい例えを用いる工夫がいります。

このように、ERやベッドサイドであなたが患者さんと話している時、実はあなたの言葉が患者さんに理解できない言葉になっていることが良くあります。良く理解できていなくても「はい」と返事しているのです。

コミュニケーションの場においては、常に相手の立場、相手の考え方、相手の気持ちを考える必要があります。職業を把握することは、患者さんを理解する重要なヒントをくれます。そして患者さんが理解しやすいように説明の仕方を変えることが出来ます。あなたも上手にコミュニケーションがとれるように、ぜひ職業を必ず聞いてみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

仕事を進める3つのコツ

急に寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。気づくと11月も半分まで来ましたね。病棟や当直の仕事にはだいぶ慣れて、以前よりは余裕が出てきたのではないでしょうか。

とはいっても、ドクターの仕事は非常に幅広いうえに、いつ呼ばれるか分からない、仕事が中断されやすいという特徴があります。指導医から「これやっといて」と頼まれたことを済ませようと思っていたら、看護師さんから声がかかってしまい、結局仕事が全部中途半端になっている。同じように、患者さんの疾患について調べようと思っても、いつも後回しになって結局調べていない。こんなことが良くあるはずです。

でも大丈夫、心配いりません。これはあなただけではありません。ただし段取りよく仕事を進める工夫をしないと、いつまでたっても同じことの繰り返しです。

そこで、今回は仕事の進め方について3つのヒントを紹介しようと思います。

①ルーチンワークはさっさと終わらせる

病棟業務で入院患者さんの指示を出す、検査の点滴を出す、入退院の時の必要書類を準備するなど、ルーチンワークをさっさと片付けましょう。指導医に確認してからだと、結局は後回しにしてやらないままです。指導医に確認しなくても、部分的に出来るところを、ちょっとした空き時間にやってしまいましょう。

②完璧を目指さない

今まで医学部で勉強してきたあなたは、サマリーや抄読会の文献、さらに発表のスライドなど、つい無意識に完璧なものを目指してしまっているので、つい、「後でやろう」と思ってしまいます。でも、後でやろうと思っても完璧に実行することは不可能です。「やってなかった・・・」と、自分を追い込むだけです。

そこで完璧ではなくとも、ある程度できていればOKと考えると、すごく気が楽になります。最初から完璧を目指すのではなく、途中まででもやっておけば、後で修正するのはそれほど辛く感じません。この考え方はとても大事だと思います。

③締め切りを決める

人間は締め切りがあると、時間を上手に使えるようになります。例えば、試験前に勉強するのは、試験という締め切りがあるからです。自分で締め切りを設定して、それを守るようにしてみましょう。

具体的には、入院患者が多くても、調べものがあっても、「今日はどんなに遅くとも19時には帰宅する!」と決めて、1日の仕事に取り組んでみてください。

この3つのコツは、明日からすぐに出来るものです。効果抜群ですので実際にやってみてください。

(編集長)

朝回診でのディスカッション

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

【今年も開催!】呼吸器内科専門医と読む胸部X線写真

水戸済生会の内科には残念ながら呼吸器内科はありません。ですが、市中肺炎や高齢者の誤嚥性肺炎など、コモンな呼吸器感染症やCOPDの患者さんを総合内科で担当しています。また呼吸器専門医がいなくともECMOを含めたコロナ患者の診療も行ってきました。

そうは言っても、不安なく呼吸器疾患を診療できている訳ではありません。そこで、2021年度から呼吸器専門医の井上純人(いのうえすみと)先生を講師に迎えてZoomレクチャーを開催するようになりました。

井上純人先生は山形大学の第一内科講師、附属病院教授で、実は編集長と大学の同級生です。山形大学では、ベストティーチャー賞を何度も受賞しており、今では殿堂入りを果たしています。医学部学生はもちろんですが、学内では知らない人はいないほど教え上手で面倒見のいい先生です。

今回のレクチャーは、毎年恒例の「呼吸器専門医と読む胸部X線写真」。胸部レントゲンの読み方を、かなり丁寧に教えてもらいました。

井上先生は胸部単純X線写真を読影する時の17個のチェックポイントを教えてくれましたが、是非とも過去の記事から確認してみてください。

そして最後にレントゲン読影の問題を10問用意してくれていて、全員で回答しました。それぞれ1分間の制限内で、所見を見つけ出すのですが、順番に読むこと、見落としやすい場所を把握しておくことの重要性が分かる問題でしたね。さすがにJ2の方が正答率が高かったようです♪

なお、研修医からの質問にもお答えいただきましたが、「編集長の学生時代はどんな感じでしたか?」という余計な質問にも無難に答えてくれて非常に助かりました・・・。

来月もZoomでのレクチャーを予定しています。このブログを読んでいるあなたも特別に参加できますので、当院にご連絡ください!

(編集長)

問題を解説中の井上先生

(ちなみに、山形では雪は

まだ降っていないそうです)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

舩越先生のZoomレクチャー・・・救急外来でのコミュニケーション

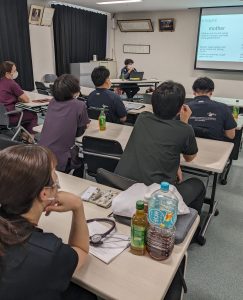

昨日のことですが、東京ベイ浦安市川医療センター救命救急センター長の舩越拓先生にZoomでレクチャーを行っていただきました。

舩越先生のことは、このブログでも何度か紹介していますが、救急領域では名が知られた存在の

先生で、多くの監訳や著書があり、レジデントノートなどの雑誌の企画も行っています。編集長とはIVRつながりで、兄弟子、弟弟子という関係で、コロナ前からレクチャーをお願いしていました。

前回は8月にマイナーエマージェンシーのテーマで開催しましたが、今回は「救急外来でのコミュニケーション」というタイトルで行っていただきました。

救急外来という、非常にコミュニケーションを取りずらい環境で、どういう点に気を付けながらコミュニケーションを取っていくのがいいのかというお話でした。

その中から一つシェアします。

救急外来で病状説明をする時のポイントを教えてもらったのですが、そのうちの一つが「あいまいな言葉は使わない」と言うものでした。

「相手がショックだろうから伝えない」は逆効果。さらに相手によって判断が分かれる言葉に注意が必要とのこと。

どういうことかと言うと、例えば「今は肺炎で難しい状況です」と言っても、何が難しいの? どうして難しいの? となってしまい、肝心なことが伝わっていない。

もっと明確に「●●さんの状態では○○の治療はできない状態です」とオブラートに包まずダイレクトに言う方が相手に伝わるそうです。

他にも紹介してくれましたが、舩越先生の書いた本にも詳しく書いてありますので、ぜひ読んでみてください♪

今回の続きを年明けの1月にZoomレクチャーをしていただく予定です。お楽しみに♪

(編集長)

レクチャーでの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

病院見学のススメ

11月になったと言え、思いのほか気温が上がって、過ごしやすい連休になりましたね。11月と言うと、マッチングも終わり、編集長的にはホッと一息つきたいところですが、すぐに来年度の

ローテーション作成などに取り掛かる時期です。

そして4年生もしくは5年生のあなたは冬休み中の病院見学をどうしようかと、そろそろ考え始めるころでしょうか?

昨年までと異なって、病院見学もしやすくなっていると思いますが、年が明けるとあっという間に春休みで、それが過ぎると気づいたらマッチング面接の時期になってしまいます。まだ時間があると思わないで、少しずつでも情報収集を始めるのが良いと思います。

そこで今回は病院見学のポイントを紹介します。

・可能な限り、病院見学に行きましょう。

レジナビなどのサイトやWeb病院説明会、リアルイベントで情報収集をするのが当たり前になりましたが、それだけでは不十分だと思います。実際に行ってみると、それぞれの病院によって想像以上に雰囲気が違うことに気づくはずです。行けない時には、Web病院説明会で質問コーナーや個別面談のようなコーナーを設けているものが増えているので、積極的に利用して雰囲気をつかむのが良いと思います。

・病院見学に行った際のポイントは・・・、

指導医クラスの話は、半分程度に聞いておけばOKです。なぜかと言えば、基本的にイイことしか言わないからです(編集長も自覚があります・・・)。

必ず研修医たちに直接話を聞きましょう。そしてあなたの知りたいことを質問してみましょう。研修医も1年前には同じように悩んでいた訳ですから、たとえあなたがつまらない質問かもと思っても、そのような質問こそ聞いておくべきです。一番参考になる答えが返ってくるはずです。

そして研修医たちの元気の良さや看護師さんや技師さんたちの雰囲気にも注目してみて下さい。研修医を育ててくれるのは指導医だけではありませんからね。

さらに、気になっている病院や候補として考えている病院には2回、3回と見学に行ってみることをおススメしています。何故かと言えば、どうしても初めてのところは緊張するし、余裕がないので周りを見ているようで見えていません。2回目になると余裕ができて、おなじ病院見学でも見える風景が違うはずです。

加えて1回目にあった研修医が、2回目にはものすごく頼りになる研修医に見えるはず。この時期なら、1年目でもかなり仕事ができるようになっていますので、そんな研修医の姿を見ると、あなたの研修のイメージも描きやすくなるはずです。

当院に病院見学に来ていただいた方からは

・研修医の先生と関わる機会が多く、研修の特徴について知ることができて良かった。

・小児科では、済生会での研修だけでなく、こども病院との連携、特色についても知ることができた。

・昼食の時に研修医の先生とお話する時間が確保されていて、聞きたいことを全部聞くことができ、とても参考になった。

・救急科の見学では、ドクターカーとドクターヘリに載せていただき、産婦人科では分娩も見学できました。どちらも初めての経験だったので、1日全体を通して非常に楽しかったです。

・研修医の先生方が当たり前のように現場に溶け込んでいて、手技もこなしていて、自分もこんなにできるようになれるのか、という驚きと期待感が強く印象に残りました。

などのコメントをいただいています。

そろそろ冬休みの病院見学の申し込みをいただいています。あなたもお早めに下のリンクからお申し込みください!

↓

(編集長)

ERのベッドサイドで

J2からミニレクチャー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

腎性貧血の診断と治療

前回は脊髄梗塞の記事を書いてくれたJ2のUmineko先生が今回は担当患者さんのプロブレムの中にあった腎性貧血についての記事を書いてくれました。

忙しい中では本をなかなか読むことができませんが、Umineko先生のように担当患者さんのプロブレムを調べていくと効率がいいですよ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

みなさんこんにちは、研修医のUminekoです。

今日はみなさんも日常の診療で必ずと言っていいほど見かける貧血について話していきたいと思います。実際私も今まで貧血は色んなところで出会ってきました。健診で貧血を指摘された方だったり、病棟で他の目的で採取した血液検査でたまたま見つかったりとさまざまですよね。今日は入院中の患者さんで発覚した腎性貧血についてまとめていきます。

まず貧血はHbが男性で13g/dL以下、女性で12g/dL以下のことを指しますが、腎性貧血は腎臓においてエリスロポエチン(EPO)が産生されないことによって引き起こされる貧血です。EPOは腎臓の尿細管間質にある線維芽細胞様細胞が産生し、酸素分圧低下に反応していきます。通常はCKDステージ3から貧血患者の割合は増加すると言われています。

実は腎性貧血診断のときに誤解しやすいのですが、腎性貧血患者のEPOを測定すると正常になることが多いのです。自分も腎性貧血の機序的にEPOは低くなると勘違いしていました。実際はEPOの産生低下と貧血によるフィードバックでのEPO上昇が打ち消しあって正常になってしまうのです。ですので腎性貧血を疑ってEPO測定してみたらEPOが正常という結果を見て大丈夫と思わないでしっかりと治療を行うのが大切です。

続いて治療についてまとめていきます。CKDで貧血を認めた場合は治療をきちんと行うことにより運動能を高め、QOLを改善し、心肥大を改善するのではないかと言われています。

また貧血自体が独立したCKDの進行要因になりうるので、貧血を早期に改善しCKDの進行を抑制することが大切です。治療開始基準はさまざまなガイドラインで提言されていますが基本的にはHb10未満でESA(赤血球造血刺激因子製剤)を開始し、10〜12の間で維持する様にしていきます。また貧血の過剰な改善は生命予後の悪化に繋がることが危惧されています。なので13を超えた場合はESAを減量・休薬としていきます。

貧血も調べてみると色々奥が深いですね。よくみる病態ですのでみなさんもしっかり勉強してみて下さい。では、さよなら。

(Umineko)

ERで入院対応中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

外来診療をスムーズにする10のコツ(3)

「外来診療をスムーズにする10のコツ」の続きです。

7)受療行動を把握する

同じような症状で、繰り返し受診しているのか、他の医療機関にかかっているのかを把握します。他院でも検査や処方を受けているのなら、その結果がどうだったのかを確認しましょう。患者さんの解釈モデルの理解につながり、検査や治療計画を立てる時に無駄な検査を省けます。同時に家庭環境や仕事の状況も聞き出すと、これらの計画を立てやすくなります。

8)要約を述べる

患者さんによっては、同じ話を繰り返してなかなか終わらない人がいます。こんな時は、例えば動悸が主訴なら「日中の仕事をしている時は何ともないけど、ホッと一息ついてソファに座ったり、夜にお布団に入って眠りにつくまでの間に、脈が抜けるような、ドキッとする感じがあるんですね」というように、患者さんの話を要約して、確認してみましょう。

こうすることで、患者さんもちゃんと話を聞いてもらえていると実感できるし、患者さん自身も問題点を整理できるようになります。

9)質問や追加したいことがないかを尋ねる

患者さんからの話を聞いて、こちらの方針もだいたい定まってきました。検査の予定などを決めて、そろそろ診察を終えるタイミングで、「他に聞いておきたいことはないですか?」と一言付け加えましょう。

この一言のインパクトは強力で、患者さんは一生懸命話を聞いてくれていると感じて、より印象が良くなります。またこの質問をきっかけに、いままでスッキリ理解できなかった患者さんの解釈モデルや受診動機が判明することがあります。

10)次のステップを示す

患者さんにいろいろと話をしますが、残念ながら実はよく理解できていません。それは仕方ないことです。患者さんは「で、どうすればいいの?」と思っているのです。なので、「次は1週間後に検査結果を説明します」など、ぼかした言い方をせずに、具体的な次のステップを示しましょう。これは患者さんの記憶に残りやすいようにワンフレーズにするとイイかもしれません。

紹介してきた「外来診療をスムーズにする10のコツ」を使って、あなたも外来診療を楽しんでみてください!

(編集長)

バーネット先生と雑談中♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

【全員完走♪】第8回水戸黄門漫遊マラソン

10月29日に開催された第8回水戸黄門漫遊マラソンの報告です。

今回8回目で、参加者が1万人を超えるフルマラソンの大会で、当院からも職員が多数参加しました。もちろん研修医も参加しましたが、なんと全員完走という快挙でした!

さすがに大会翌日は院内をつらそうに歩いていて、院内でのコードブルーには走って駆け付けることができなかった人が続出していましたが、みんないつも通りに元気に仕事をしていました。

会場では他施設で専攻医をやっているOBもいて、一緒に記念撮影。この他に救護係として参加してくれたJ2もいました。

第1回大会から、救急科が救護を担当するなど当院も関りの深い大会です。あなたもマラソンは無理でも、スタッフとしてぜひ一緒に参加しましょう!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry