臨床研修ブログ

- トップ

- 臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

下剤のキホン2

こんにちは。現在、呼吸器内科で研修中の新潟県産もやしです。

肺癌患者さんの入院管理を行う上で必ずぶち当たるのが便秘の対応です。入院しているだけでも便秘が生じやすいのに、抗がん剤の副作用にも便秘があり、また抗がん剤に対する制吐薬の副作用にも便秘があります。以上より抗がん剤治療中の肺癌患者さんはほぼ必ず便秘の訴えがあります。というこうとで今回は下剤についてまとめてみました。以前、ネギトロ先生がまとめてくれたやつがあるので、それに追加してまとめたいと思います。

まず便秘患者さんを診たら器質的な便秘を見逃さないでください。腸閉塞の方に便秘薬を処方すると悪化してしまうので注意です。

さて、機能的な便秘についてですが大きく以下の2つのパターンがあります。

①排便の回数が減少する

②便は直腸にあるが排便するのが困難

患者さんがどちらのパターンなのか知るには患者さんの訴えも大事ですし、直腸診をして便があるのか軟便・硬便なのか判断してもいいですし、エコーで直腸内を評価しても良いです。

患者さんがどんな便秘なのか評価できたら、使用する下剤について考えます。下剤には大きく分けて刺激性下剤と非刺激性下剤があります。具体的な下剤についてはネギトロ先生の記事を参照ください。

①の患者さんには刺激性下剤と非刺激性下剤を用います。ネギトロ先生がまとめてくれたように、非刺激性は長期的な使用に、刺激性下剤は短期間の使用に向いています。ですから、まずは頓用で刺激性下剤を使用し腸を動かし、その後、定期的に緩下剤を使用し便の硬さをコントロールするのが良いです。

②の患者さんには、摘便や浣腸、座薬によって物理的に直腸にある便をとり除いたり、定期で非刺激性下剤を使用し、便の硬さをコントロールします。刺激性下剤は直腸を刺激する作用はないので②の患者さんには不向きです。

指示簿での便秘の指示は、基本的には頓用の即効性のある刺激性下剤で大丈夫です。ただし、連用すると耐性ができてしまうため、その後は定期で非刺激性下剤を処方しておきましょう。

参考文献:レジデントノート誌2021年5月号「ルーティンを見直す!病棟指示と頻用薬の使い方」

(新潟県産もやし)

日本海の夕焼け

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

薬の副作用

(編集長)

~~~~~~~~~~~

みなさんお久しぶりです。新潟県産もやしです。

新潟の大学病院にもどって早いもので数カ月たちました。水戸済生会病院とは異なる電カルシステムに戸惑いながらも、なんとか頑張ってます(笑)。

さて現在、大学病院の呼吸器内科で研修しているのですが、肺癌患者さんがとても多いです。抗がん剤治療を行っている患者さんの入院管理を行う上で副作用の対策が大切であると感じています。皆さんの中には薬剤の副作用はなんとなく分かっていても、それがどのくらいの時期に出現するのかまで把握している人は少ないのではないでしょうか。

患者さんを診察する際、open question → closed questionを利用する人が多いと思いますが、副作用の出現する時期まで理解しておけば、closed questionはしやすいです。

例えば、抗がん剤の有名な副作用に骨髄抑制がありますが、これは投与開始後1-2週間頃から出現します(抗がん剤の種類によりますが、、)。そのくらいの時期の患者さんがいたら、私は回診の際に「立ちくらみやフラフラする感じはありませんか?」や「鼻血が出たり、あざができやすくなってませんか?」など聞いています。

薬剤の副作用について調べるときは、ぜひその出現時期についても意識してみるといいかもしれません。今回はステロイドの副作用について簡単にまとめてみましたので参考にしてみてください。(ただし、この表はステロイドの量や投与回数、投与経路によって若干異なってくるのでご注意下さい)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

水戸済生会の院外研修・常陸大宮済生会病院

あなたもご存じと思いますが、初期研修では地域研修を1か月(4週間)以上まわることが必修となっています。当院では地域研修として、いくつかの病院や診療所を選択することができます。また、精神科は院内に無いため県立こころの医療センターや栗田病院で、その他にも近隣のこども病院や水戸協同病院、水戸赤十字病院、水戸医療センターといった病院での院外研修が可能で、実績があります。

それぞれの施設で実際に研修することで、当院と違った視点で診療に携われるのは非常に大事なことですし、いろいろな意味で視野を広く持つきっかけになるので、ぜひしっかり取り組んでほしいと思っています。

そこで、今回は当院から一番多くの研修医がお世話になっている常陸大宮済生会病院での様子をJ2のAotearoaがレポートしてくれました。

なお、Aotearoaのレポートの補足説明になりますが、当院の初期研修プログラムでは茨城県の地域枠や一般修学生については、茨城県の医師不足地域にある病院(常陸大宮作成会病院と神栖済生会病院)で、必修の4週間を超えた8週間のローテーションを強く推奨しています。もちろんそれ以外の研修医にも、4週間のローテでは各施設の業務に慣れたところで終わりになるので、できるだけ8週間のローテーションを勧めています。

(編集長)

~~~~~~~~~~~

常陸大宮済生会病院

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

【御礼】エムスリーのオンライン病院座談会にご参加ありがとうございました!

5月17日にエムスリーのオンライン病院座談会 ~救急に強い病院特集~ に参加しました。多数のご参加をいただき有難うございました。

エムスリーは昨年と同様に司会ありの40分枠でしたが、質問をたくさんいただき、予定時間を約10分も延長してしまいました。司会の進め方も上手でしたが、多くのご質問をいただき我々もやり易かったです。どうも有難うございました。

さて、5月も半分を過ぎてしまいましたが、6年生のあなたにとっては、あっという間にマッチング面接の時期になります。4年生、5年生のあなたは、夏休みを利用した病院見学に関して、いろいろな情報収集をする時期だと思います。レジナビのようなリアルのイベントも有用ですし、オンラインでの説明会もチャットで質問できるので、是非ともいろいろと活用して下さい。

今月29日にはレジナビオンラインに、そして6月8日には再びエムスリーのオンラインに参加予定ですので、ぜひ参加して、いろいろ質問して下さい!

なお、当日の編集長は循環器内科のセカンドオンコール当番だったのですが、前半の病院説明のプレゼンを開始してすぐに緊急PCIのコールがあって、実はプレゼン中にかなり焦っていました。座談会が終了してすぐにカテ室にダッシュしたのですが、循環器内科のF先生がJ1の研修医と一緒に、ちゃんとPCIを途中までやってくれていました。編集長も途中から加わってPCIは問題なく終了し、一安心しました・・・・。

(編集長)

今回はこの二人が担当しました♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

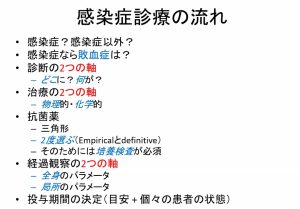

物理的と化学的・・・治療の2つの軸

前回は松永先生の感染症レクチャーから、感染症「診断」の2つの軸を紹介しました。今回は感染症「治療」の2つの軸についてシェアします。

70歳代の男性が発熱と食欲低下で入院しました。糖尿病の既往がありますが、特に食欲低下と発熱以外の症状はありません。身体所見でも明らかな異常所見なし。採血では白血球12000、CRP>20と高値であったので、各種培養を採取してから尿路感染疑いと言うことにして抗菌薬(CTRX)を開始しました。翌日に血液培養からクレブシエラが検出されました。クレブシエラに対してCTRXは感受性があるので抗菌薬をそのまま継続しましたが、その後も発熱は持続し、採血データもあまり改善ありません。

こんな時、あなたならどうしますか?

この症例は、実は肝膿瘍でした。膿瘍であれば抗菌薬だけでは治療が不十分で、ドレナージを考えます。ドレナージしていなかったので、解熱も採血データの改善も得られなかったと考えられます。

(このネタの症例はこちらから見ることができます→ 肝膿瘍の過去記事はこちら)

多くの人にとって感染症治療といえば抗菌薬の選択というイメージを持っていると思います。もちろん抗菌薬が重要な軸であるのは間違いないのですが、もう一つの重要な軸も忘れてはいけません。それが「物理的に除去する」ことです。

そもそも、抗菌薬の役割は微生物を「化学的に除去する」ことですが、用量が少なすぎたり、目的のところに十分到達しなければ効果は得られません。ドレナージや洗浄、切除(切断)、人工物の除去など「物理的に除去する」ことを外科医などと協力して治療を行うことを忘れないようにしましょう。

物理的に微生物を除去するのは具体的に以下のようなものがあります。

-膿瘍

-「うっ滞性」感染症

・胆石・腫瘍による胆道閉塞 ⇒ 胆管炎

・尿路結石による尿路閉塞 ⇒ 尿路感染症

-人工物

・中心静脈ライン

・動脈ライン

・人工呼吸器

・胃管

・尿カテ

・人工弁

・人工関節 など

-壊死組織

(編集長)

松永先生レクチャーの最重要スライド

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆エムスリーのオンライン病院座談会で会いましょう!

5月17日(水)開催の「救急に強い病院特集」に出展します。

40分と十分な時間枠のため、あなたからの質問にもじっくりお答えできます!

エムスリーのページから予約が必要になりますので、下記リンクからお申し込みください。

↓

どこで?何が?・・・診断の2つの軸

高齢の患者さんが転倒して動けなくなったとの主訴で救急搬送されてきました。患者さんは転んで腰を打ったらしく、腰痛を訴えています。明らかな麻痺はありません。バイタルを確認すると血圧等は大丈夫ですが、発熱を認めました。高齢者に良くあることですが、発熱でふらついて転倒し、それを契機に立てなくなったようです。

脳梗塞の既往があって、ADLは一応自立していたけど、外に出ることはなく、食事などでむせこむこともあった様子。胸部レントゲンも右下肺野で透過性が低下しているように見えます。

誤嚥性肺炎からの発熱で合致しそうな経過と判断し、入院して抗菌薬の点滴を開始しました。幸い徐々に解熱が得られ、全身状態も改善傾向です。ところが、2日後に判明した入院時の血液培養では、4本中4本から黄色ブドウ球菌(MSSA)が検出されました。

これって、何かおかしくないですか?ここで「誤嚥性肺炎なのに血培からMSSA?」と、あなたが違和感を感じたのなら、あなたの臨床センスはスバラシイ!

多くの人は「感受性もあってるし、患者さんも元気になっているし、抗菌薬はこのまま継続でいいね」としか考えません。でも、ちょっと考えてみてください。そもそもMSSAが肺炎の起炎菌になる得るのでしょうか?

松永先生のレクチャーで何度も登場する重要なメッセージに、感染症診断の2つの軸は「どこで」、「何が」があります。

「どこで(=感染巣)」が分かると、起炎菌が絞れます。

「何が(=起炎菌」」が分かると、感染巣が絞れます。

この症例のように血液培養でMSSAが検出されたら、肺ではなく皮膚軟部組織か血管内を思い浮かべる必要があります。

実は病歴をよく確認すると、腰痛は転倒する前から自覚していたらしく、画像検査で化膿性椎間板炎と診断されました。MSSAの侵入経路ははっきりしませんでしたが、かゆみのためによく皮膚をひっかいていたそうです。

今回は皮膚から侵入したMSSAによって血流感染から化膿性椎間板炎を来して、発熱と腰痛、体動困難を認めたと考えられます。一度誤嚥性肺炎だと診断してしまうと、解熱してCRPが下がっていると安心してしまいますが、化膿性椎間板炎であれば長期の抗菌薬投与を行わないと再燃してしまいます。培養結果を見て、当初想定していた菌が検出されていればイイですが、想定と違う菌が検出された際は、{どこで」「何が」悪さをしているのかを考える必要があります。

培養結果など、後日に結果が判明するものも必ず目を通して、今までの経過と矛盾がないかを振り返ってみてください。

(編集長)

松永先生のレクチャー風景

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆エムスリーのオンライン病院座談会で会いましょう!

5月17日(水)開催の「救急に強い病院特集」に出展します。

40分と十分な時間枠のため、あなたからの質問にもじっくりお答えできます!

エムスリーのページから予約が必要になりますので、下記リンクからお申し込みください。

↓

救命救急センターだより「 思い込みとの戦い・パート2」

救急医と消化器内科医の二刀流、医者の世界で大谷翔平を目指す、空飛ぶ消化器内科医ことNaoです。こんにちは。(大谷選手のファンの方、調子に乗ってごめんなさい)

ところで前回の「思い込み」に関する記事はご覧いただけましたでしょうか。今回は、前回の記事が長くなりすぎたため載せなかった症例のご紹介です。

前回は脳血管に関する二症例でしたが、今回は心血管に関する症例になります。「STEMIを診断したときは、できればCTも」と以前からたびたび言われていましたが、その理由を痛感した症例になります。

消防からの受け入れ要請は、「初老の男性、激しい胸痛および呼吸困難」でした。救命士の診察で、バイタル以上に全身状態からこれは3次レベルだ、とのことでかかりつけ医ではなく当院へ搬送されてきました。疼痛および呼吸困難から高度の不穏状態であり、鎮静および挿管し諸検査を行う方針としました。心エコーでは心タンポナーデ、広範な前壁の壁運動低下が認められました。心電図でも胸部誘導で広範なST上昇が認められ、STEMIだ!と判断し循環器内科医callしました。

しかし、ほかの救急医たちや循環器内科の医師は「なんか違和感がある」と。これはただのSTEMIではないのではないかということで造影CTを撮ると、上行大動脈の基部が極めて限局的に解離し、心タンポナーデをきたし、左冠動脈の起始部を閉塞させていることがわかりました。正直、自分自身では画像をみても最初はわからず、救急医や循環器の先生たちに教えられて初めて分かったレベルでした。

「優秀な内科医」に色々な定義はあるかと思いますが、一つ言われているのは「いかに鑑別を出せるか、いかにたくさんの疾患を思い浮かべられるか」が重要であるといわれています。

「優秀な救急医」にもたくさんの定義があると思われ、判断が迅速である、当然正しい判断ができるとか、手技が正確であるとかいろいろあると思います。

ただ、前回の件や今回の件をして思うのが、「いかにいろんな場面を想定できるか」ということだろうと思います。この患者さんに何が起こっているのか、を短絡的に診断に結び付けることなく、得られた臨床症状を説明しうるストーリーをしっかり考えつくせることだろうと考えます。救急医の判断が誤ると、初動の遅れにつながるわけです。

この症例では、STEMIでタンポナーデがおこっているとしたら時間軸が合わないなど、おかしな点がいくつかあるわけです。救急医だけに限らず、「何かおかしい」という感覚を無視せず大事にし、患者さんのために働いていきたいと思いました。

「救急診療は医師ならば誰しもができるべき」厚労省はそんな方針で医師教育を考えているように見受けられますが、本物の救急医は、やはり「救急のスペシャリスト」であって決して片手間でできる領域ではありません。僕も早く本当の意味で消化器内科医と救急医の二足の草鞋を履きこなせるように引き続き努力していきたいと思います。

皆さんも、当院で救急医(あるいは消化器内科医)を目指しませんか?笑

(Nao)

CPA搬送直後の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

水戸済生会の外来研修

初期研修で外来研修が必修化されていることはあなたもご存じだと思います。この外来研修はなかなか大変で、導入当初はどこの研修病院の担当者は準備に苦労しました。これは、今まで日本の医学教育で外来診療はまともに教えられてこなかったからだと思っています。

ちなみにカリキュラムの中では外来研修は、「症候・病態について適切な臨床推論プロセスを経て解決に導き、頻度の高い慢性疾患の継続診療を行うために、特定の疾病に偏ることなく、原則として初診患者の診療及び慢性疾患患者の継続診療を含む研修を行う」とされています。そして、研修目標として「コンサルテーションや医療連携が可能な状況下で、単独で一般外来診療を行える」ことが掲げられています。

編集長の聞く限り、多くの病院では地域研修でクリニックなどに行った際に外来をやらせてもらっていて、自分の病院で外来研修をしているのは少数のようです。地域研修の際に外来をやるのは集中してできる反面、1か月の地域研修中に同じ一人の患者さんを診察するのは1回きりのことが多く、外来で何度かフォローして自分の判断が正しかったのかを知ることができないという弱点があります。

そこで水戸済生会の外来研修では、当初から一般内科外来を1年間を通して行う並行研修で行っています。具体的にはJ1の秋からJ2の秋までの1年間をかけて、他の診療科をローテーション中でも週1回の曜日を固定した外来を継続する、というものです。

当院のようなスタイルで外来研修を行っている施設はほとんどないと聞きていますが、メリットとしては一人の患者を最大で1年間フォローできるので、高血圧や糖尿病といった慢性疾患の治療を経験できることや、良く分からない・診断がつかない患者が最終的にどうなったかを知ることができます。これはERや入院患者では経験できない点です。

一方でデメリットは、当院では内科の初診外来医が指導医となりますが、どうしてもその指導医の専門分野に症例が偏りがちになることです。例えば月曜日の指導医が消化器内科だと、月曜日の研修医は消化器疾患が多くなり、他の疾患を診察する機会が少なくなってしまいます。

こうした点を改善するために、昨年11月から外来研修を始めたJ2は、開始から半年が経過した今月から曜日の入れ替えを行い、幅広い疾患を経験できるようにしています。目論見通りいくかはこれからですが、貴重な外来研修をより充実させたいと思っています。

最後に外来研修について一つだけアドバイスすると、外来診療では「時間を味方につける」ことがポイントになります。ERと違って、その場で検査を全部やって、診断を付けなくともよいのです。それから、長い経過を見ていくことが重要です。何てことないと思っていた胸部レントゲンの影が半年後には肺がんだったということもあります。

当院の外来研修では1年間にわたって長く患者をフォローして、あなたの臨床能力の向上を目指しています。

(編集長)

これはERでの診察風景

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

【御礼】ブログ開始から8年目です!

いつも当ブログをご覧いただき有難うございます。2016年5月9日から始めたこのブログですが、今月で8年目に突入します!

気が付くとあっという間という感じですが、今日のこのブログが1135本目の記事となります。こうして長いこと続けてこれたのも、あなたが読んでくれているからです。改めて御礼申し上げます。そして、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

このブログでは、当院のイベントや研修の実際、そして初期研修医や医学生のあなたに知ってもらいたいこと、病棟やERで役立つ知識などを記事にしています。

また、研修医たちのアウトプットの場としても活用させてもらっています。学会発表するほどではないけど印象に残った症例や、今後も使える知識などを、自分の後輩や一緒に仕事する看護師さんたちに説明するような感じで書いてもらっています。

実はこれがすごい効果を生み出していることが最近分かりました。このブログを載せている水戸済生会の採用サイトの閲覧数(PV)が1年前は月に1万PV程度だったのですが、今年3月には5万PVを超えていました。例年は春から秋のいわゆる就活時期はPV数が伸びて、その後低下するものですが、1年前から増加し続けて月5万PVに至りました。ちなみにこの5万PVがどの位か比較すると、編集長が研修医時代を過ごした鎌倉の病院の3倍以上なんだそうです。

そしてこのPV数の伸びの一番の要因が、研修医らに書いてもらっている記事なのです。例えば、グーグルで「ACT 凝固」で検索してみると、2020年9月にMegu先生が書いてくれた記事が検索の1位に出てきます。他にも、「ガンマ計算」で検索すると3番目に出てきます。これは1年前にミッフィー先生が書いてくれた記事。研修医自身がちょっと疑問に思って、調べて書いてくれた記事を、医学生や研修医が同じように検索して読んでくれるので、検索順位があがってサイトのPV増加につながっているようです。

ブログを始めた当初はこんなことまで想像もしていなかったのですが、ますます研修医の先生達に記事を書いてもらおうと思っています。そしてこれからも、当院の研修をもっと知ってもらい、なおかつ、あなたに役立つ内容をお伝えできるように、このブログを続けていますので引き続きご愛読をお願いいたします。

(編集長)

医学生からの質問に

冷蔵庫の上で答えている研修医F

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

救命救急センターだより「 思い込みとの戦い」

空を目指す消化器内科医ことNaoです。

そろそろ「空を目指す消化器内科医」から「空飛ぶ消化器内科医」に昇格したいなと夢見ております。救命センターのボスにも「急変対応がもうすっかり救急医になったね」と言ってもらえてうれしいばかりです。今後は山P目指して、プライベートでも聴診器を持ち歩こうかと思います。

さて、いろんなものを目指しすぎて何が何だかよくわからない状態になっていますが、この記事を書いている今日はゴールデンウィーク初日です。ヘリから地上を診ていると、田植えの準備がすすみ一面水のはられた田畑が広がっており、美しい景色だなと思うと同時に、この時期に一生懸命田植えをしてくださっている農家の方々に感謝の気持ちでいっぱいです。また、茨城の田舎にもたくさんの車が走っていて、活気づいているのが見て取れて大変うれしく思います。

GWとは全く関係ありませんが、先日立て続けに「思い込み」に注意しなければ、と思う症例に出会いました。いずれもヘリ症例でした。

一例目

第一報は、車VS歩行者の交通外傷、歩行者の高齢男性が意識レベル低下しており、切迫するDを疑っての覚知要請。この時点で、僕は重症頭部外傷と「診断」し挿管準備などを整えていました。しかし、この時の救急医は、元脳外科医。第2報で、そのほかのvitalや自然止血された鼻出血などの情報から、内因性先行の症例ではないかと言っていました。

実際に接触してみると、ふらついて車道に倒れこんできた患者をよけきれずに車が接触したものの、撥ねたわけではない、交通事故としてはほぼ接触事故に過ぎないことがわかりました。結果的には内因性の脳出血が先行した症例でした。

二例目

第一報は高齢女性の意識障害、けいれん。接触すると全身性強直性間代性けいれんをきたしており、右共同偏視、右上肢麻痺が認められました。けいれんをとめてヘリへ収容し帰院。自分としてはLVOあるいは脳出血と思っていましたが、脳血管障害としては違和感があるとヘリドクターは言いながら帰ってきました。

胸部レントゲンを撮ると、あれ…?CTでは多発脳腫瘍が認められました。

いずれも思い込みがそこまで大きな問題をきたす状態ではありませんでしたが、時として思い込みが正しい診断を妨げ、正しい治療介入を遅らせることになります。救急医たるもの、判断は早めなければならないが、安易に思い込みで診断してはいけないと思わされる事態でした。

病院前診療は、限られた資材で判断し対応しなければならない分、緊張感はありますがとても楽しいです。あなたも、救急医を目指しませんか?

(Nao)

慌ただしいERの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓