臨床研修ブログ

- トップ

- 臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

1か月が経ちました

J1のあなたが病棟にデビューして、1か月が経ちました。恐らく、あっという間だったと思います。学生時代と大きく環境が変わって、目の前のことを覚えるのが精いっぱいで、ろくに昼食もとれなかったかもしれません。でも1か月経つので、ようやく昼食を食べるタイミングとか、それこそトイレに行くタイミングが分かってきたのではないでしょうか?

研修医の労働環境は非常にストレスフルであることは、過去の調査や研究でも明らかになっていますが、そんなストレスフルな状況の時だからこそ、体調管理をしていきましょう。以下の3つのポイントは、月並みですが実際にやれていないことが多いことばかりです。

・朝食をしっかり食べる

当直明けでも、何か食べないと力も出ないし、頭も回りません。タイミングによっては昼食が摂れるとは限りません。しっかり食べましょう。

・睡眠時間をしっかりとる

医学部を卒業したあなたにとって、睡眠時間を削って勉強することはそれほど苦痛ではないかもしれません。人より多く勉強するにはそれくらいのことは当然と思っているかもしれません。でも、いくら若いあなたでも睡眠不足だと間違いなくパフォーマンスが落ちます。ミスにつながり、患者さんや看護師さんに迷惑がかかる事態になります。当直の時はやむを得ませんが、それ以外の日は睡眠時間をしっかり確保しましょう。

・体を動かす

まだまだペースがつかめないということは、常に緊張して張り詰めたままということです。ほんの15分でも20分でもいいので、体を動かす時間を週に何度か確保しましょう。運動することで仕事の緊張がほぐれます。時間の使い方もうまくなります。

あなたのような真面目な研修医は、あれもこれもやらないと!と思いがちですが、それと同じくらい体調管理に気を配る必要があります。まだ始まったばかりです。焦らずにいきましょう。

さて、最初の4月を終えたJ1のGeorge先生が記事を書いてくれたので紹介します。George先生は4~5月は総合内科で頑張ってくれています。

(編集長)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

初めての当直

J2から患者搬入前の準備を教えてもらっています

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

研修医を育ててくれるのは・・・

初期研修医にとっては毎日のささいな事すべてが勉強ですが、それをいつも指導医が手取り足取り教えてくれる訳ではありません。大学なら指導教官がいますが、市中病院では、医師は診療が主体になるのはやむを得ません。忙しい時間の隙間で研修医にポイントを教えたり、フィードバックしています。

でも、実際に研修が始まると気づくことですが、実は指導医から教えてもらうよりも看護師さんから教えてもらうことが多いのです。編集長も、研修医のころに看護師さんたちに大事なことをたくさん教えてもらいました。それだけでなく、数多くの失敗のフォローしてもらいました。ホント有難うございました”(-“”-)”

そんなこともあって、編集長は看護師さんの指導にもちょっと関わっています。

当院では看護師特定行為研修というものをやっているのですが、この特定行為研修を看護師さんが受講すると、例えば血ガスをとったりドレーンを抜いたり、人工呼吸器の調整を行ったり、輸液の調整、PICC挿入といった医療行為を医師の手順書という指示の下で看護師の判断で行うことができるようになります。医師のタスクシフトに大きな役割を果たしてくれるものと言われていますが、よく考えてみるとこれって初期研修医の仕事とかぶりますよね。実際に当院では特定行為研修を終えた看護師さんから指導を受けてPICCを入れたり、ベンチレーターをいじってみたりしていて、研修医も看護師もレベルアップしていく相乗効果が生まれています。

そして、特定行為研修を実際に仕切っているのが診療看護師です。当院の診療看護師は看護師だけでなく研修医の指導にも大きく関わってくれています。

診療看護師というと、あまりなじみがないかもしれません。実際のところ、日本では診療看護師と言う職業はないのですが、海外のNP(Nurse Practitioner)を参考に養成され、一部の病院では臨床の最前線で活躍しています。

当院の診療看護師である青柳氏は、この業界ではちょっとした有名人で、自分で会社を作って看護師教育用の教材やコンテンツを作っています。なので、よっぽど指導医よりも教え方が上手です。

そんな診療看護師や特定行為研修を終えた看護師さんたちと、病態のことや患者さんのことなど議論したり、教わりながらレベルアップしていけるのが当院の強みの一つです。

臨床では医師だけではなく、看護師をはじめとしたコメディカルからも学ぶことがたくさんあります。当院には経験実績豊富なコメディカルスタッフがたくさんいて、あなたの研修をサポートしてくれますよ。

(編集長)

特定行為研修中の看護師さんらと一緒に回診

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

救命救急センターだより「 診療科の垣根を超えた診療」

空を目指す消化器内科医ことNaoです。こんにちは。今回はERでの出来事ではなく、消化器内科医としての経験のお話です。

先日、上部消化管出血の患者さんに緊急内視鏡を行うことになりました。昇圧剤や輸血だけでは血圧を保つことができず、ポンピングを行いながらの内視鏡となりました。内視鏡を挿入すると血液が津波のごとくとめどなく押し寄せ、内視鏡的止血は不可能であると瞬時に悟りました。消化器内科医として、内視鏡止血をこんなにもあっさりと諦めたのは初めての経験でした。それほどまでに激しい出血でした。

直ちにER、カテ室へ連絡し内視鏡室から直接ERに隣接するハイブリッドカテ室へ患者さんを搬入しました。移動中も血圧を保つのが困難なほどの出血でした。

ハイブリッドカテ室へ向かうためにERを通過するときに救急医が周囲を取り囲み、カテ室ではIVR医がすぐにでも穿刺可能な状態に本当に無駄のない動きで準備を進めていました。透視台へ移乗すると同時に消毒がなされ、我々消化器内科医はvitalの安定化のために輸液、輸血を準備しポンピングを行い、救急医は気道管理を行い全員で一つの命を追い続けました。外科の医師もIVRで止血が得られなかった際に備えて一緒にカテ室で状況を確認し手術に向けた準備を同時に行ってくれていました。

術中、あらゆる循環動態管理にも血圧が反応せず、血圧触知不能になり心臓マッサージを行うなど、何度も危うい状況を迎えましたが、救急医とIVR医からの檄により何とか心を奮い立たせて処置を行い続けました。非常に太い破綻血管を同定し塞栓が完了すると、今までの血圧低下が嘘のように一気にvitalが改善し、救命することができました。

内視鏡で止血ができないという絶望の中で、カテ室に入室したときのIVRの姿は神様にも見えるほど輝いていました。

救急診療は診療科の垣根を超えた治療です。普段からの横のつながりがあれば、このような緊急の事態でも連携して処置を行うことができます。僕もいち早く空飛ぶ消化器内科医として独り立ちし、自分の姿だけで周りのスタッフを勇気づけられる、そんな存在になりたいと強く思いました。

(Nao)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

水戸済生会の院外講師(2)

先週は当院の給料日があったのでJ1達は初めての給料を手にしました。いろいろと使い道は考えていると思いますが、是非とも家族など、今まで支えてくれた人たちに感謝の気持ちを伝えてください。特に家族は国試当日も、発表当日も、よっぽどあなたよりも緊張していたはずです。家族以外にもお世話になった人に感謝の気持ちを伝えると、とても喜んでもらえます。

さて、前回に引き続き、当院の院外講師を紹介します。

井上純人先生(呼吸器内科)

2年前からレクチャーをお願いしている呼吸器内科の先生です。実は編集長の同級生なので、Zoomでのレクチャーをお願いしたところ快諾してくれたのがきっかけです。山形大学の呼吸器内科のトップで、大学では何度もベストティーチャー賞をもらっており、山形大学医学部で井上先生のことを知らない医学生や研修医はいません。

胸部レントゲンの読み方とかCOPDや喘息、吸入薬の指導など、どの診療科に進むとしても役立つ内容を分かりやすくレクチャーしてくれます。今年度の日程はまだこれから調整ですが、2,3回はやっていただきたいと思っています。

井上純人先生

佐島和晃先生(神経内科)

当院の弱点の一つである神経内科領域をレベルアップするために2年前から月1回のペースでお越しいただいています。現在は国立精神・神経医療研究センターに所属されています。神経内科はもちろん、総合内科的な立ち位置で教えてくれます。通常は朝から午前中は総合内科の回診を、昼過ぎからパーキンソンや認知症など神経内科領域のレクチャーをしていただいています。

山中克郎先生(総合内科)

総合内科で多くの著書のある先生で、ご存知の方も多いと思います。福島県立医大会津医療センターの総合内科の教授としてご活躍です。当院とは2018年からのお付き合いで、当初は水戸までお越しいただいていましたが、コロナになってからは年2回ほどのZoomでのレクチャーをお願いしています。

今年度の予定はこれからですが、コロナの状況次第では久しぶりに水戸に来ていただけるか相談してみようと思っています。

Peter Barnett先生(老年医学)

アメリカ在住の先生ですが、老年医学や家庭医学がご専門です。水戸近隣の4つの研修病院(水戸済生会、水戸協同病院、水戸医療センター、ひたちなか総合病院)が毎年共同で招聘し、それぞれの病院でレクチャーを行っていただいていました。

新型コロナが流行してからは来日できませんでしたが、今年度は秋ごろにお越しいただけるハズ。ちなみに日本がとても好きな先生ですが、食べ物では餃子が大好物です。水戸に滞在している間も、一人でラーメン屋に入ってラーメンと餃子を食べてます!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

水戸済生会の院外講師(1)

水戸済生会総合病院はドクターヘリとドクターカーを有する3次救急があり、脳外科も心臓血管外科も、そして産科の3次救急ともいえる総合周産期母子医療センターもあるので、多彩な症例をたくさん経験できます。

しかし、大学病院とは異なり市中病院ですので、すべての診療科がそろっている訳ではありません。また、忙しい臨床の中で初期研修医や専攻医の指導をしていますが、必ずしも充分な時間が取れているわけでもありません。指導医によって症例の偏りがでる

こともあります。

そこで、当院の手薄なところをカバーするために、院外講師を招聘して初期研修医に勉強する機会を確保しています。今回はそんな院外講師の先生らを紹介します。

徳田安春先生(総合内科)

総合内科で有名な徳田先生は、NHKのドクターGに出演していたり、多くの著書や講師としてご存知の方も多いと思います。徳田先生がお隣の水戸協同病院に赴任された2009年からのお付き合いです。新型コロナの影響で昨年から開催できずにいますが、徳田先生とは水戸協同病院との共同企画で水戸医学生セミナーを立ち上げて、10年以上続いていました。

現在は群星沖縄臨床研修センターのセンター長として、沖縄を中心に全国で活躍されています。今でも茨城県の企画で年に2回は当院にもお越しいただいています。

徳田先生教育回診後の

記念撮影(2022年11月)

松永直久先生(感染症)

感染症のレクチャーを始めて今年で15年目になります。現在は帝京大学医学部付属病院の感染制御部で病院教授としてご活躍中です。非常にわかりやすく、臨床に即した話はとても好評で、どの診療科に進んだとしても絶対に役立つことばかりです。松永先生のレクチャーがきっかけで感染症科を選択した先輩もいます。「感染症診療の基本」を学んでから、水戸済生会の総合内科で学んだことを実践するので、あなたも基本をしっかり身につけることができます。

先日の松永先生のレクチャー

先日の松永先生のレクチャー

舩越拓先生(救急集中治療)

東京ベイ・浦安市川医療センターの救急集中治療科の部長とし、数多くの著書がある先生です。実は救急集中治療だけでなく、IVRもやっており、編集長とはIVRの兄弟子と弟弟子という関係でいろいろお願いしています。すごく分かりやすい内容で、あなたのERでの悩みを解消してくれる先生ですなのですが、お忙しいのでいつレクチャーしてくれるか、なかなか決まらない・・・。今年度はがっつりお願いする予定です。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

今年度も始まりました!・・・松永先生の感染症レクチャー

4月18日に感染症の松永先生による今年度1回目のレクチャーが開催されました。昨年はZoomでの開催でしたが、今回は当院にお越しいただいての開催でした。感染症レクチャーのことは、このブログでは何度も紹介していますが、今年で15年目となる当院のコアなレクチャーの一つです。

松永先生のことを紹介すると、東大医学部を卒業後に在沖縄米国海軍病院インターン、東大医学部附属病院内科研修医、そして茨城県立中央病院内科研修医を経て、2002年から米国コロンビア大学関連病院St.Luke’s-Roosevelt Hospital Center内科レジデント、2005年からUCLA関連フェローシッププログラム感染症科臨床フェローを修了されています。帰国後は東京医科大学病院感染制御部を経て、2010年から帝京大学医学部付属病院の感染制御部の病院教授としてご活躍の先生です。

当院には平成21年から感染症カンファや院内講演会などでお越しいただいており、現在も年5回の研修医向けの感染症レクチャーをお願いしています。これだけ長い期間に渡って一人の感染症専門医から教えを受けるのは、なかなか無いことかもしれません。

実際に10年前に松永先生のレクチャーを受けた先輩ドクターがいて、筋の通った文化のようになっているように思います。そして松永先生のレクチャーで学んだことを総合内科をローテーション中に繰り返し実践し、身につけていくていくのが水戸済生会での初期研修の強みです。

年度初めのテーマは、昨年同様に「COVID19感染症」のオーバービューと「感染症診療の基本」でした。COVID19についての最近の動向に加えて、改めて標準予防策の重要性を確認しました。そして「感染症診療の基本」は非常に重要な内容なので、このブログのオープン当初からネタとして何度も紹介してきましたが、何度やっても勉強になるので、今後も復習もかねて紹介していきます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

救命救急センターだより「 救命士によるオリエンテーション」

「だってフライトドクターって響きがカッコいいじゃん?」が口癖のNaoです、こんにちは。

4月から新たな救急科の先生が来てくれていますが、うち一人は数年前に専門医プログラムの一環で当院で働いてくださっていた先生です。大きくレベルアップして再び当院へ来てくださいましたので、いろいろ教えを請いながら僕も成長したいと考えております。

そして、また研修医の先生も新たに来てくれています。当院には12名の初期研修医(基幹10名、大学からのたすき2名)の先生が来てくれました。他院からいらした先生に「当院の研修医は良く動くし、優秀だ」と言っていただけて、臨床研修センターの端っこから応援している人間として本当にうれしく思っています。

さて、この新しいJ1の先生たちに今年から新たな取り組みとして救命士によるオリエンテーションを行いました!

救急救命士という資格は、本来病院外でのみ生かすことができる資格でしたが、法改定により現在は入院前の患者さんに対してであれば院内でも一部の医療行為ができるようになっています。なので、病院救命士が続々増えています!

当院の若手の救命士たちはやる気に満ち溢れており、何か研修医の先生たちのために貢献できることはないか?ということで、今回オリエンテーションの一環で講義&実技トレーニングをしてもらいました。

具体的には、BLSとACLSの簡単な流れ、役割分担。また外傷患者さんの初療の手順など、3次救急病院に勤める研修医なら知っていた欲しい!を詰め込んでもらいました。これまでは、救急科を回るまでは日当直帯の重症患者さんの初療にまごついてしまうことがありましたが、このオリエンテーションにより、自分に何ができるか?がわかるのでより動きやすくなっていくと思います。

消化器内科を回ってくれている研修医の先生も、「2か月の間に胃カメラを挿入から全部ひとりでできるようになりたい」など高い目標で声をかけてくれるので、やる気に満ち溢れた新しい先生たちがまぶしいです。

こんな生き生きした救命センターです。皆さんの当院での研修をお待ちしております!

(Nao)

講義&実技トレーニング

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

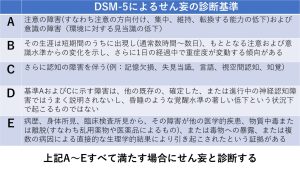

せん妄の診断・・・CAM

前回はせん妄を見た時に鑑別すべきポイントを紹介しました。せん妄は一言でいえば、「いつもと様子が違うこと」と捉えておけばOKですが、実際にせん妄と診断するには、どうすればいいのか知っていますか?

せん妄診断のゴールドスタンダードとしてDSM-5が用いられますが、これは現場ではちょっと使いにくく(文末参照)、ベッドサイドではCAMを利用するのが良さそうです。

CAMとはConfusion assesment methodのことで、せん妄のスクリーニングにも、診断にも使われるツールの一つです。感度94%、特異度89%と早期発見に役立つもので、世界で広く使われており、さらにICU用、ER用、ナーシングホーム用のCAMも開発されています。

CAMでは、下記4項目のうち、①と②を満たし、③か④のどちらかが該当すれば、せん妄の診断となります。

①急性発症と変動性の経過(Acute onset and fluctuating course)

②注意散漫(Inattention)

③支離滅裂な思考(Disorganized thinking)

④意識レベルの変化(Altered level of consciousness)

看護師さんも使えるので、入院患者さんがちょっと様子が違うと思った時に、このCAMを使って情報共有してみてください。

ちなみにDSM5の診断基準を載せておきます。

(参考文献:あめいろぐ高齢者医療)

(編集長)

慌ただしいERの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

ルーチンワークはチェックリストで

研修が始まってそろそろ2週間が経ちます。最初の週は何が何だか分からない状態だったと思いますが、今週は少し動けるようになったでしょうか?そう言っても、気がついたら17時を過ぎていると言った感じかと思います。

編集長の経験から言わせてもらうと、ローテーションが変わった時は、最初の1週目は何が何だかわからないまま過ぎてしまいます。2週目になると、何とか動きが分かるようになって来ます。ようやく仕事に慣れてきたと思えるのは3週目から。まして、初めてデビューしたあなたはもっと時間がかかるのが当たり前ですから、焦らず行きましょう。

さて、仕事を進めていくコツの一つは、ルーチンワークをいかに早く終わらせるかです。ルーチンを速く済ませて、患者さんのところにいったり、勉強の時間に使いましょう。

でも覚えることがたくさんありすぎて、訳が分からないというのも事実。そんな時に役に立つのがチェックリストです。チェックリストでやるべきことを確認して、仕事を効率的に済ませることができます。

例えば、あなたがERで関わった患者さんについて、指導医から「この患者さんは入院だから、一通りの指示を出しておいてね」と言われたら、何を済ませておけばいいでしょう?

入院時のチェックリストとしては

・入院病棟を決める

・入院オーダーを入力

・入院診療計画書の記入

・服薬指導の指示

・食事内容の指示

・点滴のオーダー(抗菌薬を使うならアレルギーチェックシート記入)

・追加検査のオーダー入力

・DVTのスクリーニングシート記入

・看護師さんへの指示簿記入(バイタル、安静度など)

・リハビリのオーダー入力

・持参薬の確認と処方

・MSWへの連絡

・患者家族へのIC

といったところでしょうか。全ては必要ないかもしれませんが、もし入院後に手術とか内視鏡やカテをやるのならば、そのオーダーとか同意書もやらないといけないので、チェックリストがないとなかなか難しいと思います。

入院というルーチンワークに関してチェックリストを作って確認しながらやれば、患者さんが病棟に入院してから看護師さんやクラークさんから立て続けにPHSを鳴らされることも、慌てることもなくなります。是非試してみてください。

(編集長)

ICUの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

せん妄を見つけたときに考える鑑別診断

あなたも経験したことがあると思いますが、高齢者が入院すると想像以上にせん妄症状が出る人が多く、さらに激しい症状の人が多いのに驚かされると思います。逆にせん妄症状が出ない人の方が少なく、それだけコモンな疾患です。

せん妄は3つのパターンがあって、

・行動にあらわれるような過活動性せん妄(Hyperactive delirium)

・症状が分かりにくい低活動性せん妄(Hypoactive delirium)

・その2つがあらわれる混合型せん妄(Mix delirium)

に分けられますが、一言でいえば「せん妄とは、いつもと様子が違うこと」と思えばOKです。

それだけ頻繁に遭遇する高齢者のせん妄ですが、せん妄を見たときに鑑別すべきポイントを「DELIRIUM」で覚えておくと良いと思います。

D : Drug / Withdrawal (抗コリン作動薬、ベンゾジアゼピンからの離脱など)

E : Electrolyte / Endocrine (電解質、血糖、甲状腺機能など)

L : Line (点滴、心電図モニタ、尿道カテーテル、身体拘束など)

I : Infection (感染症)

R : Retention (尿閉、便秘)

I : Intracranial (脳梗塞、硬膜下血腫など)

U : Uremia (脱水)

M : Mortality (心筋梗塞や肺塞栓などの致死性急性疾患)

すぐに薬剤や身体拘束で対応せず、これらを素早く確認して、できるものは対応を変えていきましょう。

(参考文献:あめいろぐ高齢者医療)

(編集長)

まだ1週間ですが、

ガンガンPICC入れてます

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓