臨床研修ブログ

- トップ

- 臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

心不全患者さんを診る時は・その2(誘因)

心不全患者さんを診る時に押さえるべき2つのポイントは「基礎疾患」と「誘因」ですが、今回は「誘因」についてです。

心不全が悪化する時には「誘因」が隠れているはずです。

もちろん原疾患の進行(例えば大動脈弁狭窄症の進行)ということもありますが、なぜこの時期に悪化したのか?なぜこのタイミングなのか?と常に考えておく必要があります。

なぜ誘因をおさえることが重要なのかと言うと、それは基礎疾患だけ治療しても心不全をコントロールできないことがありますし、基礎疾患の治療ができないこともあるからです。

誘因の覚え方はFailureが有名です。

F:Fogot medicine

内服薬の中断・調節のことです。特に利尿薬の自己中断や自己調節は想像以上によくあることです。また医療機関でも熱中症対策と称して利尿剤が減量されていることもあります。β遮断薬が新たに追加された場合も誘因となることがありますが、循環器内科以外でβ遮断薬が処方されることはあまりないので、頻度は少ないかもしれません。

A:Anemia, Arrhythmia

貧血や発作性心房細動などの不整脈が心不全に誘因になることがあります。貧血は心不全だけでも進行してくることがありますが、消化管出血の有無は必ず確認が必要です。

I:Infection, Ischemia

感染と虚血は重要な誘因です。感染はこの時期に最も多いかもしれません。発熱→心臓の仕事量増加につながります。また急性冠症候群(ACS)などの虚血イベントの除外は、最初に行うべき最重要ポイントです。

L:Life style

生活習慣で心不全の誘因になるのは、労作や過労、寒冷、そして食事(塩分過多)が多いと思います。労作や過労は旅行に行った後やお葬式などがきっかけなることが多い印象があり、できるだけ具体的に質問しないと分からないことがありま。編集長のTipsとして、特にお葬式は時期によっては寒冷負荷も加わるので必ず聞くようにしています。

また、この時期は寒いところでの作業などや自宅の環境にも注意です。自宅でも居間でしか暖房を入れていないことがあり、台所や廊下、トイレは外と同じ気温ということもホントにあります。住宅環境を聞いておくのも大事です。

そして日本人は塩分好きですから、食事の影響は大きいです。塩分を控えるために味噌汁をやめた代わりに、うどんを食べていた(しかも汁まで飲んでいた)とか、ラーメンは良くないと言われ、そばを食べていたという笑えない話も実際にあります。

U:Up-regulator

甲状腺疾患や妊娠などが、いわゆる高拍出性心不全の誘因になります。

R:Rheumatic valve, Renal insufficiency

リウマチ性弁膜症の進行、そして腎不全の悪化で体液量の調節が甘くなって心不全に至ることがあります。腎不全の悪化の要因としてはNSAIDSなどの薬剤がないか聞き出すことも大事です(高齢者では腰痛や膝痛で痛み止めを処方されます)。

E:Embolism

肺塞栓なども心不全の誘因になるので、鑑別の中に入れておきましょう。

誘因については、1回の問診だけではわからないこともあります。でも、その後の患者さんや家族との会話の中にヒントが隠されていることがほとんどですから、注意してみてください。

(編集長)

経食道心エコー中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

心不全患者さんを診る時は・その1(基礎疾患)

12月になってだいぶ冷え込むようになって来ました。寒くなると心不全患者さんが増えてきます。そこで今回は心不全に関して役立つポイントです。

心不全患者さんの問診や、指導医へのプレゼンの際に押さえるポイントは2つ、「基礎疾患」と「誘因」です。

その前に、「そもそも心不全とはどういうもの?」と研修医に質問すると、「EFが低下している」とか「胸水がある」とか、ハズレではありませんが、あいまいな答えがほとんどです。

ここで、心不全の定義は大事なので確認しておきましょう。

日本循環器学会の心不全ガイドラインが2021年版としてアップデートされたばかりですが、その中で心不全の定義は以下のようになっています。

「心不全」とは「なんらかの心臓機能障害,すなわち,心臓に器質的および/あるいは機能的異常が生じて心ポンプ機能の代償機転が破綻した結果,呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し,それに伴い運動耐容能が低下する臨床症候群」

症候群ということは、原因がいろいろあるということですので、基礎疾患を明らかにしておく必要があります。

例えば「陳旧性心筋梗塞」による心不全とか、「大動脈弁狭窄症」による心不全(心臓の構造的異常を伴う)、「甲状腺機能亢進症」による心不全(機能的異常による心不全)という感じです。

そして、基礎疾患が分かれば治療方針もある程度決まってきます。

具体的には・・・、

陳旧性心筋梗塞なら、新たな虚血が関与していないか?関与しているとすれば、その虚血を解除するために、冠動脈造影やPCIを考慮します。

弁膜症なら、内科的治療には限界があるので、手術適応がないのかを検討。

甲状腺機能亢進症なら、甲状腺に対する治療の効果が出るまでの間は内科的治療でねばる。

といった具合です。

あなたも患者さんから話を聞く時や、カルテから情報を探す時は、心不全の基礎疾患が何なのかに注意を払ってみてください。

次回は「誘因」について紹介します。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

狭心症の診断にはホルター?

60歳台の男性が外来に来ました。

他院で高血圧と糖尿病の治療を受けているそうです。数か月前から労作時に胸やけのような不快感を自覚するとのこと。症状を聞くと、どうやら安定狭心症らしい。

聴診は過剰心音も心雑音もない。心電図と胸部レントゲンは正常。安定狭心症の診断を進めるために、あなたは次に何の検査をしますか?

↓

↓

↓

約半数以上の研修医は心エコーとホルター心電図と答えました。ホントに狭心症の診断にはホルター心電図で良いでしょうか?

ワシントンマニュアル(36版)を見ると、安定狭心症の診断には

- 運動負荷心電図、

- 運動負荷心筋シンチ、

- 薬剤負荷心筋シンチ

- 運動負荷心エコー、

- 薬剤負荷心エコー

- 薬剤負荷MRI

と書いてあります。

いずれも運動や薬剤負荷をかけることで虚血の有無と予後判定に役立つ情報が得られます。そのうえで「冠動脈CTや冠動脈造影」など解剖学的な評価に進みます。

ホルター心電図では狭心症を疑うことはできますが、診断には力不足です。また負荷をかけない、ただの心エコーでは弁膜症などの他の器質的疾患は分かりますが、負荷をかけないと狭心症の診断はできません(EFが良いから狭心症ではないと言えません)。

何となく検査するのではなく、何のために検査をするのか?その病気の診断には何が必要なのか?こういった点を整理しておきましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

気胸の治療

最近はすっかり寒くなってきましたね。

はじめまして。現在心臓外科・呼吸器外科をローテーション中のJ1のみかん君です。呼吸器外科で気胸を診ることが増えたので気胸についてお話ししようと思います。

救急外来でみることが多いのは自然気胸です。症状としては胸痛、呼吸困難、咳などです。急に肩のあたりが痛くなってきて…という方もいます。

好発が若い細身長身男性というのは有名ですが、意外とガタイのいい男性もなるんだなという印象でした。

治療はドレナージですが、胸腔ドレナージはレントゲンで肺尖部が鎖骨よりも下にある場合に施行します。

さて、この胸腔ドレナージの具体的な手順ですが、患者さんに仰臥位で寝てもらい第2肋間鎖骨中線あたりをメスで切開した後ぺアンで鈍的にぐさっという感じで胸膜を破ります。若い男性は高齢者よりも胸膜が強いので意外と力が必要…!そしてトロッカーを肺尖部に向けて挿入します。その後持続陰圧でドレナージを行います。吸引器に繋いだ後呼吸性変動があればokです。

挿入後にエアリークがないこと、排液が少量であること、レントゲンで肺の拡張に問題がないことが確認できればトロッカーを抜いで退院となります。再発する気胸やドレナージ後もエアリークが続く場合は手術となります。

(みかん君)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

ご家族の判断を理解するヒント

あなたも患者さんが亡くなりそうな場面に何度か遭遇したことがあると思います。ご家族に病状を説明して、いよいよ最後の時はどのように対応するかという話もします。

その時のご家族の反応はどうだったでしょう?

最後まで積極的な治療を望む家族もいれば、意外にあっさりしていたり、「苦しまないようにお願いします」と言われたり、話をするまでどんな反応があるか、なかなか予想できないと思いませんか?

我々は疾患のことを理解しているので、その後の経過をある程度予測できるし、こんな感じで対応するのがイイかなとイメージしながらご家族に話をします。ところが、ご家族の反応は我々の予想通りにはいかないことがほとんどです。

でも、なぜご家族がそのような選択をするのかを理解するヒントを得る方法があります。あなたは知っているでしょうか?

それは家族歴です。

入院時などに家族歴を聞く時に、患者さんのご家族の中で既に亡くなっている方がいれば、その方の話を詳しく聞き出してみてください。

編集長の経験で言えば、例えば脳梗塞などの理由から寝たきりで、療養病院を何度も転院した経験がある方がいたご家族は、その苦労を思い出して、積極的な治療を希望しないことが多い印象があります。

逆に、大動脈解離や心筋梗塞などで急にご家族を亡くされた方は、何もしてあげられなかったということをずっと悔やまれて、最後まで積極的な治療を希望されたご家族が多かったように思います。

家族歴は鑑別疾患を考える時の重要な情報源だけでなく、ご家族の考えや選択を理解する大きなヒントが隠れていることがあります。

冒頭のようにセンシティブな話をする時に役立ちますので、あなたもこういう視点で家族歴を聞き出してみてください。

(編集長)

消化器内科外科カンファの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

免疫能低下と感染症2・・・松永先生の感染症カンファ

前回に続いて11月に開催された松永先生の感染症カンファからです。

テーマは「免疫能低下と感染症」で、前回は細胞性免疫の低下と液性免疫の低下を来す場合について整理しました。

今回は、好中球減少について整理します。

好中球減少を来す背景には

・血液疾患

・化学療法

・薬剤

・放射線

関連微生物として

5日未満の初期であれば

・細菌 緑膿菌、MRSA

5日以上の長期では

・細菌

・真菌 カンジダ、アスペルギルス

特に好中球減少時の発熱は、発熱性好中球減少症(FN:Febrile Neutropenia)と呼びますが、FNでは

・症状や所見がでにくい

・進行が速い

・通常みられない部位に感染症が起こる

・まれな微生物による感染症が起こる

といった特徴があります。

具体的な例を出すと

・膿尿がない腎盂腎炎

・髄膜刺激症状のない髄膜炎

・髄液で白血球上昇のない髄膜炎

・身体所見や胸部レントゲンが正常な肺炎

想像すると恐ろしい状況だと理解できると思いますが、こういったものは想定しておかないと診断・治療ができないのです。

前回の繰り返しになりますが、免疫能低下患者における感染症診療は

・感染症診療の原則は、免疫能低下患者でも不変

・免疫能低下の種類で、想定する感染症が異なる

バリア障害

生体機能異常

好中球減少

細胞性免疫の低下

液性免疫の低下

これらを想定しておかないと、診断や治療ができない

これを忘れずに診療しましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

免疫能低下と感染症・・・松永先生の感染症カンファ

11月に開催された松永先生の感染症カンファからです。

テーマは「免疫能低下と感染症」でした。「免疫能低下」とか「免疫不全」と聞くとあなたはどんなイメージを持つでしょうか?

化学療法中の白血球減少とか、HIV感染とかをイメージするかもしれません。人によっては糖尿病患者を免疫能低下と考えているかもしれません。

どれも間違いではありませんが、では、これらの患者さんが発熱を主訴に受診したら、対応は同じでいいのでしょうか?

松永先生が強調した重要点は以下の通りです。

・感染症診療の原則は、免疫能低下患者でも不変

・免疫能低下の種類で、想定する感染症が異なる

バリア障害

生体機能異常

好中球減少

細胞性免疫の低下

液性免疫の低下

これらを想定しておかないと、診断や治療ができない

どういう事かと言うと、感染症の診療をする時は

・患者背景を理解して

・どの臓器の感染症か?

・原因となる微生物は?

・どの抗菌薬を選択する?

・適切な経過観察

という流れがありますが、免疫能低下患者では患者背景の理解、つまりどの免疫能が低下しているかを理解することが必須です。何となく糖尿病の患者だから「真菌もカバーしておこう♪」というものではありません。

そこで今回は、細胞性免疫と液性免疫について整理しておきます。

細胞性免疫の低下を来す背景は

・悪性腫瘍・感染症

急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫、

HIV感染症、HTLV-1関連疾患

・医療行為

移植(造血幹細胞・固形臓器)、

ステロイド投与、免疫抑制剤、

生物学的製剤

関連微生物には

・細菌(細胞内寄生菌)

サルモネラ、ノカルジア、リステリア

Tb、MAC

・ウイルス

ヘルペス属、インフルエンザ、

アデノウイルス

・真菌

Pneumocystis jiroveci

Cryptococcus neoformans

・寄生虫

トキソプラズマ、糞線虫

液性免疫が低下する背景として

・悪性腫瘍・感染症

多発性骨髄腫、HIV感染症

・医療行為

造血幹細胞移植後、脾臓摘出後

関連微生物としては

・細菌

肺炎球菌、インフルエンザ菌、髄膜炎菌

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

6月21日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

【御礼】eレジフェアオンライン 有難うございました!

先月のレジナビに引き続いて12月5日にeレジフェアオンラインが開催され、当院も参加しました。

eレジはZoom利用で45分と長めの設定、そして参加する医学生は顔出しというのが特徴です。レジナビは顔出しなしなのでチャットでの質問が多かったのですが、eレジでは少な目でした。

もっとも、4年生と5年生が中心なので、何を質問していいのか分からないとか、顔出しなので躊躇してしまったかもしれませんね。でも、あなたが質問しようかなと思ったことは、まず間違いなく他の参加者も知りたいことです。ぜひとも質問してください。

45分の枠は長いかもしれませんが、いろいろと説明できるし、途中で研修医に話を振ってコメントしてもらったり、説明する側としては心の余裕があって良かったです。ご参加いただき有難うございました!

Web説明会だけでは分からないこともイロイロありますので、コロナの少ない今の時期にぜひ病院見学にお越しください。お待ちしています!

(編集長)

今回は2人で担当しました♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学にお越しください!

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(10分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

久しぶりにリアルのレクチャーでした♪

このブログでは、もう何度も紹介していますが、当院では感染症について松永先生に長年にわたってご指導いただいています。

以前は年に5回ほど来院していただき、レクチャーと症例検討を行っていましたが、コロナになってからはZoomでのレクチャーとなっていました。

そんな松永先生に先日は約2年ぶりで当院にお越しいただき、リアルのレクチャーをしていただきました。テーマは「免疫能低下と感染症」。

久しぶりのレクチャーで、松永先生の話も熱を帯びていましたし、レクチャー後の質問にもだいぶ遅い時間まで付き合ってくれていました。

ZoomにはZoomの良さも当然ありますが、研修医からも「初めての生講義で、Zoomより集中してコミュニケーションを取りながら聴けました」といったリアル良さを実感できたレクチャーでした。

なにより、自分で経験した症例を、感染症の専門家と一緒に振り替えることで、どの時点で、どう考えるべきだったのか?が明らかになってきます。それを次に似た状況になった時に生かせるように自分の中で良く腑に落としておくことが大事です。

次回は免疫能低下と感染症について紹介していきます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

6月21日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

【周産期センター】産婦人科と脳外科がコラボする症例②

こんにちは。遅くなりましたが、、、チームさんばです。続編の症例をご紹介します。

院外で突然起こった救急事案。救急隊の方が妊婦さんだからどうしていいか、通常よりもずっと神経を使ったとおっしゃってました。前回の院内発生の場合と違い、こういった患者さんを受け入れるときは搬送依頼があったときから救急科に前面にたって対応していただくので実際私たちはサポートに徹するのですが(^^;)

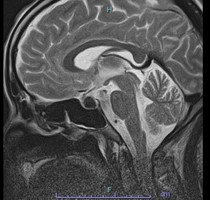

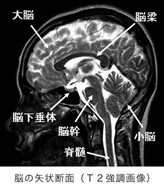

1例目は妊娠40週、自宅にて意識の無い状態で発見され救急要請。前医産婦人科に到着後分娩が進行していたため鉗子分娩にて児娩出。弛緩出血(1400ml程度)あり、意識回復せず痙攣も出現、血圧上昇もあったことから子癇発作と考えマグネシウム製剤を投与、降圧薬投与など治療開始したところCPAになった?ため蘇生挿管後、待機していた救急車に収容されすぐ当院へ搬送。この場合、前医からの情報のみで対応するため緊急輸血の準備、開胸心臓マッサージの準備をして待機するのです。想定は子癇発作、出血性ショック。到着時、循環呼吸は管理されていましたが意識レベル低下が続き鎮静呼吸管理、輸血開始し精査。腹腔内は異常所見無し。頭部CT、MRIで下垂体出血!(病変どこかわかりますか?)

大量出血後に下垂体虚血が起こりシーハン症候群と言われる病気があることは産婦人科でも有名なのですがまさか出血が起きるとは。と言う症例でした。(採血結果からHELLP症候群がベースにあると考えられました)

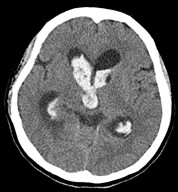

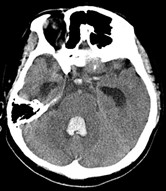

2例目は30歳、妊娠11週、頭痛を訴えた後に意識障害,瞳孔不同,全身硬直を認め当院にドクヘリで搬送。CT撮ったら衝撃でした。

両側の側脳室から第3脳室,第4脳室に及ぶ広範囲の脳室内出血と,それによる脳室拡大を認め,急性水頭症に対して脳室ドレナージの方針となりました。(もやもや病がベースにありそう)今後復活できるのか?妊娠継続できるのか?実は産婦人科は声がかかったものの母体の生命管理が最優先で妊娠については見守るのみでした(^^;)

脳外科とのコラボシリーズ、実はいろいろあり、常に助けられていると痛感する症例提示でした。脳外科の先生たちは常にこのような症例と向き合っているんですね。

どんな病気であっても妊娠しているといろいろな科と連携することになるため感謝の心を忘れないチームさんばでした。

(チームさんば)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学にお越しください!

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

6月21日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。