臨床研修ブログ

- トップ

- 臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

呼吸困難?それとも胸痛?

あなたが当直をしているときに、ERに息苦しさ(呼吸困難)を主訴に70歳台の男性が受診しました。1週間前から息が苦しくなってきた、今日は夕食後に苦しくなったとのこと。

糖尿病と狭心症でPCIの既往がありましたが、バイタルは問題なし、SpO2の低下もなく、胸部レントゲンではうっ血も胸水もなしで、心電図もST変化や異常Q波もありません。採血ではトロポニンもNTproBNPとも上昇していませんでした。

あなたは患者さんの症状も消失していたので、その日は翌日の循環器外来を指示して帰宅としました。

その翌日、患者さんは循環器内科の外来を受診しましたが、循環器内科の先生は心電図が変化していないことを確認しただけで、不安定狭心症の診断で心カテ目的に当日入院にしました。

あなたは、なぜ循環器内科の先生がいきなり心カテ入院にしたのだと思いますか?

↓

↓

ここで重要なのは、患者さんの訴えである息苦しさ(呼吸困難)をどうとらえるかです。

息苦しさ(呼吸困難)と言っても、

・労作時なのか? ⇒心不全、狭心症、COPD

・安静時なのか? ⇒喘息、冠攣縮性狭心症

・起坐呼吸なのか? ⇒心不全

・早朝の呼吸困難なのか? ⇒喘息

という感じで鑑別が変わってきます。

指導医になぜ入院させたのかを聞いてみたところ、「OPQRST-LAを聞いたかい?」と言われました。

OPQRST-LAとは疼痛などの症状を聞く時の型で、

O:Onset(発症)

P:Provocative/Paliative factor(増悪/寛解因子)

Q:Quality(痛みの質・性状)

R:Radiation(放散)

S:Severity(重症度)

T:Time course(時間経過)

L:Location(場所)

A:Associated symptom(随伴症状)

のことです。

このOPQRST-LAを踏まえて、改めて患者さんの話を聞きなおしてみると

O:家の中で移動するとき

P:労作時のみで安静時や就寝時にはない

Q:胸全体を鉄板で押さえつけられるような

R:放散はなし

S:動きを止めてじっとしなければいけないくらい

T:数分から5分程度

L:前胸部全体

A:嘔気や発汗はない

こうしてみると患者さんの訴えは、「労作時に数分間持続する胸部圧迫感」を「息苦しい」と表現していたことが分かります。循環器内科の先生は、患者さんの訴えを1週間前から悪化傾向にある胸部圧迫感と解釈したので、不安定狭心症を疑って同日に心カテするという判断に至ったようです。実際のところ、心カテでは左冠動脈前下行枝の近位部に高度狭窄を認め、PCIを行ってから退院となりました。

患者さんの言葉は大事ですが、そのまま鵜呑みにするのではなく、OPQRST-LAなどのツールを使いながら、話を聞きだしてみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

中学生の職場体験♪

夏休みは病院でもいろいろなイベントがありますが、先日は中学生の職場体験がありました。

主に水戸市内の中学生が、看護部やリハビリ、薬剤部などに分かれて病院でどんな仕事をしているのか体験します。ドクターの仕事を体験したいと希望してくれる中学生もいて、研修医たちにエスコートしてもらいました。

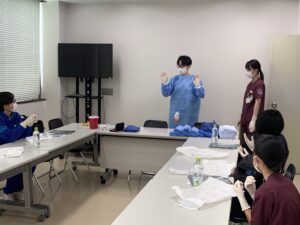

縫合の練習

2つの中学から参加してくれてた中学生に院内ツアーをした後で、ガウンや手袋の着用、糸結びと縫合を実際にやってもらいました。

今回の職場体験が、参加者の印象に残ってこれからの進路選択に役立ってくれると嬉しいですね。もちろん医学部に進んで、医学生として病院見学に来ていただけるのをお待ちしています♪

(編集長)

清潔操作でのガウンと手袋の着用

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

検査結果は、必ずその日のうちに確認する

編集長に限らず総合内科の先生たちは、普段から「オーダーした検査結果は、必ずその日のうちに確認するように」と研修医らに繰り返しています。でも最近のことですが、そんな総合内科の先生も、自宅に帰ってから結果を確認していないことに気づき、確認するために夜中に病院に出て来たと話していました。

あなたは「そこまでするの?」と思うかもしれませんが、編集長が検査結果を確認する重要性を痛感したエピソードを紹介します。以前にも紹介したことがあり、電子カルテのない編集長が研修医のころの話です。Sensitiveな内容ですが、すでに20年以上経っており時効ということにして、ぜひ知ってほしいので紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

研修医が担当患者さんの心エコーをオーダーしました。心エコーでは僧帽弁に明らかな疣腫を認め、感染性心内膜炎(IE)と診断。検査技師さんは、レポートを書くと同時にオーダーした研修医に連絡を入れました。

でも、研修医はレポートを当日のうちに確認しませんでした。その結果、何が起こったと思いますか?

その日の夜中に、疣腫によるひどい脳塞栓を起こし、結果的に患者さんは亡くなってしまいました。その時、編集長は別の病院に異動していたのですが、あとから裁判になったと聞きました。

もし、その日のうちに抗菌薬治療を開始していたら、塞栓症のリスクを少し減らせることができたかもしれません。心臓外科と相談して、緊急手術を考慮できたかもしれません。たとえ、結果が同じであったとしても、結果が判明した時点ですぐに本人や家族に説明していたら、裁判までにはならなかったかもしれません。

この事例の教訓は

・検査結果は、必ずその日のうちに確認する

・すぐにアクションを起こさなければいけない状況を見逃さない

あなたも、当日のうちに検査結果を確認できているでしょうか?

(編集長)

エコーガイドで穿刺!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

レッドマン症候群

今回はJ1のA先生が書いてくれた記事を掲載します。前回のさくらもち先生に続いてのブログデビューです。これも日常臨床での経験からの記事ですので、是非読んでみてください。

(編集長)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

こんにちは!

さくらもち先生に引き続きブログデビューさせていただきます、J1のAと申します。

文章を書くことが苦手なのでずっと逃げていましたが、そろそろ編集長に怒られそうなので書いてみます。拙い文章ですが、ぜひ読んでみてください^ ^

あなたが当直中に病棟から電話がかかってきました。

「入院している〇〇さんですが、顔面が紅潮し、体全体が真っ赤です!薬疹でしょうか!先生診てください!」

研修医になってまだ3ヶ月目。こんな電話かかってきたら、普通に焦ります。病棟に早足で向かいながらこの患者さんのことを思い出してみました。

「60歳台の男性でパーキンソン病でかかりつけの方で脱力、歩行困難で入院した方だな。熱があったから血液培養出したら、MRCNSが確か4本中3本から検出されて、抗菌薬始めてたな。」

そうこうしているうちに病室に着きました。

電話で聞いていた通り、患者さんの顔面は真っ赤に紅潮しており、四肢、体幹には紅斑が広がっていました。

バイタルは安定していて、患者さんの様子は落ち着いており、「痒くないし痛くもない」と言っています。ひとまず安心、、。

一体、この患者さんに何が起こっているのでしょうか?

↓

↓

そういえば、看護師さんからの電話の時、「薬疹かも」と言っていた気がします。

カルテでこの患者さんへの処方を確認してみました。

〜、〜、イーシードパール、セフトリアキソン、バンコマイシン

ここまで読んで分かったあなたはもう国試合格間違いなしです。おめでとうございます。今すぐ勉強をやめて遊びにでも出かけてください。

では、答え合わせです。

“レッドマン症候群”という名前を聞いたことがあるでしょうか?

レッドマン症候群とは、バンコマイシンの急速投与によりヒスタミンが遊離されて生じるアナフィラキシー様反応で、顔面、頸部、体幹、四肢に搔痒感と紅斑性発疹が現れます。ほかには、脱力感、血管浮腫、胸痛・背部痛なども起こり得ます。発症機序にIgEは介在しないためアレルギー反応ではありません。

ここでバンコマイシンについて簡単におさらいです。

バンコマイシンはグリコペプチド系の抗菌薬で細胞壁の合成を阻害します。MRSAを含めたグラム陽性菌にのみ有効です。基本は点滴投与ですが、偽膜性腸炎には経口投与でしたよね。

忘れてはならないのは、薬物血中濃度モニタリング(TDM)が必要ということです!(国試頻出です‼️)

濃度が高ければ腎障害などの重篤な副作用を引き起こしますし、低い状態が続けば耐性菌が生えてしまうという、なかなか難しい抗菌薬です。

バンコマイシンの初回TDMは、投与3〜4日目(投与4〜5回目)に行うことが望ましいとされています。採血の時間帯ですが、「トラフ」と呼ばれる投与直前(約30分前)に行います。(なぜこのタイミングかを説明すると長くなってしまうのでぜひ調べてみてください。) また、場合によっては「ピーク」と呼ばれる点滴終了後1〜2時間のタイミングで濃度を測ることもあります。

さて、レッドマン症候群の話に戻りましょう。

レッドマン症候群を引き起こさないためには、バンコマイシンの点滴を60分以上かけてゆっくり点滴静注することがとても重要です。

実際に、上級医がオーダーしたカルテを見てみると、「投与時間1時間30分」としっかり書いてありました。

もし、あなたがバンコマイシン投与中の患者の全身の紅斑をみたら、すぐにアレルギーと判断するのではなくレッドマン症候群を疑って投与速度の確認を行いましょう!

レッドマン症候群は抗ヒスタミン薬により改善させることができます。この患者さんは、ポララミンを投与したところ翌日には紅斑は消退していました。

ここまで読んでいただきありがとうございました。バンコマイシンについて少しだけ詳しくなっていただけたかなと思います。

また、ぜひこのブログに遊びに来てください!

見学もお待ちしております\(^^)/

(A)

ERでの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

【御礼】エムスリーのオンライン座談会

先日のことですが、エムスリーのオンライン座談会<救急に強い病院特集>に当院も参加しました。ご参加いただき有難うございました。

エムスリーのWeb座談会は司会者付きで、レジナビよりも時間に余裕のある40分枠の形式です。前半のスライドを使った病院紹介もレジナビより内容を盛り込めますし、後半の質疑応答では司会者が上手にコントロールしてくれます。

今回は研修を始めて4か月たったJ1の桜井先生と、一通りの仕事ができるようになったJ2の蛯子先生の2人に参加してもらいました。5年生に多く参加いただきましたが、当院のイメージを少し掴んでいただけたかと思います。

8月になって、当院でも採用面接が始まりました。そして病院見学にお越しいただくのは5年生になりました。病院見学自体が初めてという方もいて、我々としては有難い限りです。

当院の病院見学では原則として、午前中に1つ、午後に1つの計2つの診療科を選択していただきます。できるだけ研修医の先生と話をできる時間をとるようにしています。日によっては病棟業務ばかりという時は、臨機応変に他の診療科の見学も手配していますので飽きさせません! ぜひお申し込みをお待ちしています。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

患者さんを”みる”とは

在宅診療医としては、あるあるというほどではありませんが、時折経験されるのが病院で経口摂取不良のため、胃菅、PEG、CV、CVポートなどで在宅栄養管理目的の紹介をされたものの、家に帰ってきたら徐々に食事食べるようになり、気が付いたら、栄養状態全く問題なしというケース。

本人によくよくお話を伺うと、「だって病院のメシまずいんだもん。あんなの食っちゃいられないよ。」

(水戸済生会の病院のご飯はおいしいと思いますよ!検食は完食してます!)

こんなとき在宅診療医の僕は思うのです。「病院の医者は患者を診ているかもしれないが、看てはいないな」と。

先日のことですが、こんなことがありました。立て続けに整形外科入院中の患者さんが胆嚢炎を起こし、お二人とも高齢や併存症の都合で胆摘ではなくPTGBD管理することとしました。保存的治療で軽快しPTGBDを抜去し、あとは施設退院あるいはリハビリ転院を待つばかりという状態になっていたのに、二人ともご飯を食べない。0-2割くらい。。。

胆嚢炎が再発していないかとエコーをしたり、内視鏡をしたりしましたが特に問題はなし。そんな折、看護スタッフから「個別対応で食事出したいから、脂質制限解除してもいい?」と聞かれ、まぁどうせ食べれていないし脂質制限はなくてもいいか、と脂質制限食をやめたところ、8-10割を摂取するように!

もう一人の患者さんも試しに常食を出してみたところ、半分以上摂取するように!

そうです。胆嚢炎後なので脂質制限食にしていたところ味が合わないために食事摂取が進まなかったのです。患者さんがなんでご飯を食べないのか、身体的異常という観点からしか患者さんを診ていなかったのです。

あぁ、やっぱり僕も病院の医者だった。患者さんに心が寄り添えていなかった、と反省です。

(Nao)

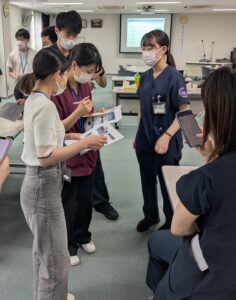

水戸医学生セミナーから

トリアージの練習中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

抗てんかん薬に潜む落とし穴

今回はJ1のさくらもち先生が書いてくれた記事を掲載します。今回がブログデビューですが、日常臨床での気づきをまとめてくれています。そしてさくらもち先生のキャラが出ている文章ですので(笑)、是非読んでみてください。

(編集長)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

こんにちは。さくらもちです。

私が先月経験した症例をご紹介します。意識障害で救急搬送された施設入所中の高齢女性。バイタルは安定していました。

さて、意識障害の原因を考えます。鑑別はたくさん挙がりますが、今回はこの方の内服薬に注目します。(AIUEO TIPSとか、このブログのどこかに記事が載っているはずですので、探してみて下さい♪)

内服薬→○○,○○,○○,炭酸リチウム,バルプロ酸ナトリウム

これを見たら、原因として挙げられることは何でしょう。

↓

↓

まず、てんかん発作が生じている可能性はありますね。この2剤は国試ではてんかん薬として勉強します。そして、さらに薬自体が引き起こす問題についても考えていきます。

まず、炭酸リチウム

すぐに思いつくのはリチウム中毒だと思います。特に腎臓が悪い人では注意ですよね。

これについて詳しくは、このブログの記事にあったので割愛します。ぜひ読んでみてください。

次!(今回はこれが言いたかった)

バルプロ酸ナトリウム

↓

↓

↓

アンモニアも測りましょう!

(全然知らなかったですよね〜 わかる〜〜)

そもそもバルプロ酸Naは、脳内のGABAやドパミン濃度を上げたり、セロトニン代謝を促進したりするお薬です。これらの神経伝達物質たちが脳内の抑制系を賦活させる作用があり、だから抗てんかん薬として使われているわけですね。抗躁作用および片頭痛発作の発症抑制作用もあるそうです。抑える感じですね。

そしてこのバルプロ酸ナトリウム、代謝の過程に注目しましょう。

尿素サイクルって覚えているでしょうか。国試でもなんとなく触れますよね。バルプロ酸ナトリウムの代謝過程で、尿素サイクルの働きが阻害されるために、アンモニアの分解が進まなくなり、蓄積してしまうわけです。(カルバミルリン酸合成酵素Ⅰ(CPS-Ⅰ)の活性が阻害され、カルニチンも減り、β酸化が抑制され、、、、など、色々詳しい機序が気になる方は調べてみてください)

このようにして、バルプロ酸ナトリウム内服中の方の身体の中では、高アンモニア血症が生じる可能性があります。

バルプロ酸ナトリウムの服用開始から高アンモニア血症が発見されるまでの期間は,急性中毒を除けば数ヵ月から10 年以上で、またその症候も昏睡や意識障害から無症状の例まであり、その期間や症候は症例により大きく異なると報告されています。ずっと服用しているから大丈夫と言えないし、症状も分かりにくそうってことですね。

ちなみに他の抗てんかん薬と併用することで、高アンモニア血症のリスクが高まるそうです。また、発熱時、嘔吐、下痢を伴う流行性疾患を伴った場合も高アンモニア血症をおこしやすいので、注意しましょう。

長くなりましたが要は

「長期にバルプロ酸ナトリウムを飲んでいる人では高アンモニア血症の可能性がある」

このことだけ頭の片隅に入れておいてもらえたらおっけーです。

症例に基づいた話に戻ると、

意識障害の患者で抗てんかん薬飲んでいる方

↓

リチウム中毒、高アンモニア血症もチェックしましょう! いずれも血中濃度の測定が大事です。

ただし!最後に1つだけ!

アンモニア濃度測定には忘れてはいけないポイントが! 国試にもでます!

↓

↓

検体を放置すると偽性にアンモニアが高値になってしまうこと、ですね

放っておくと赤血球中のアンモニアが遊離などしてしまうせいです。なので、研修医がアンモニア測定のオーダーをだしたら、自分で採血して自分で検査室まで持っていきましょう。(上級医がオーダーした場合も研修医が率先して持っていくと良い運動になりますよね)

以上大変長く読みづらい文章になってしまいましてすみません、、

これでも書くのに2ヶ月かかってしまいました。文章って難しいですね。

(さくらもち)

水戸医学生セミナーでの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

抗菌薬の整理法16 抗インフルエンザウイルス薬と抗新型コロナウイルス薬

前回は松永先生の感染症カンファから抗ヘルペス薬についてシェアしました。今回は抗インフルエンザウイルス薬と抗新型コロナ薬をまとめます。

一時期は毎日何度も処方していた抗新型コロナウイルス薬ですが、現在は処方する機会が激減しています。ただ、どんな薬剤があるのかはチェックしておいてください。

【抗インフルエンザウイルス薬】

・ノイラミニダーゼ阻害薬

経口:オセルタミビル(タミフル®)

吸入:ザナミビル(リレンザ®)、ラニナミビル(イナビル®)

静注:ペラミビル(ラピアクタ®)

A型、B型両方に有効

機序としては、ウイルスの感染細胞表面からの遊離(ノイラミニダーゼによる)阻害

耐性の問題

•キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬

経口:バロキサビル(ゾフルーザ®)

A型、B型両方に有効

機序は、キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害(ウイルスのポリメラーゼの1つPAに作用)→mRNA合成阻害→ウイルス増殖抑制

特徴として、単回投与オセルタミビルと同等の臨床効果とウイルス感染価を早期に大幅に低下(周囲への感染防止効果?)

アミノ酸変異が高率に発現(小児23.3%、成人9.7%)→ただし、臨床効果への影響は不明

【抗新型コロナウイルス薬】

静注:レムデシビル(ベクルリー®)

肝・腎障害に注意

経口:ニルマトレビル/リトナビル(パキロビット®)

相互作用に注意

モルヌピラビル(ラゲブリオ®)

妊婦は禁忌

エンシトレルビル(ゾコーバ®)

妊婦は禁忌、相互作用に注意

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

抗菌薬の整理法15 抗ヘルペスウイルス薬

少し間が経ってしまいましたが、今年度2回目となる松永先生の感染症カンファが開催されました。

例年のことですが、2回目は「微生物・抗微生物薬」をテーマに約3時間で、あなたの苦手な抗菌薬を一気にまとめて整理してくれます。

「抗菌薬は何となく使っている」「上の先生が良く使っているから」といったレベルから、「この菌を狙うなら、この抗菌薬」という感じに、それぞれの位置づけを理解できるまでにレベルアップしてくれるレクチャーです。

J1にとっては、初期研修が始まってから指導医に言われたまま処方していた抗菌薬の役割を改めて確認する機会になりますし、J2にとっては1年間に自分で処方したことを踏まえて、知識の再確認になる貴重な時間です。

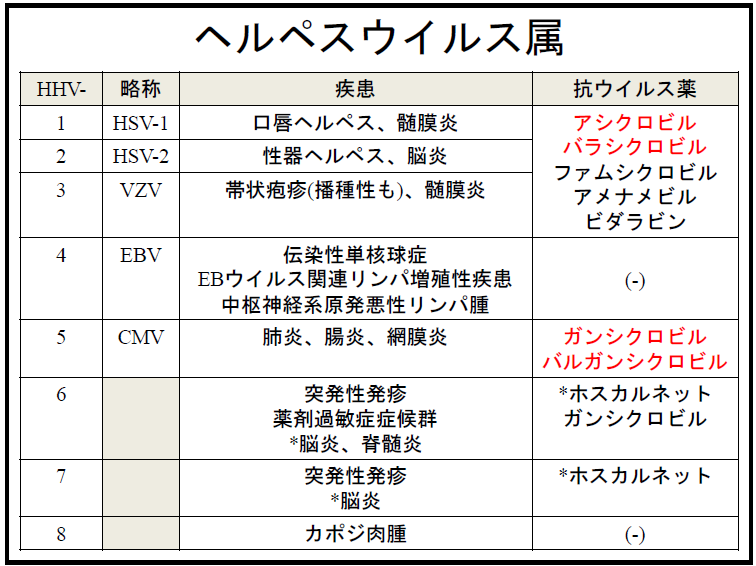

以前からこのブログで各抗菌薬について紹介してきましたが、最近は膠原病内科や血液内科などを中心に抗ウイルス薬を使う機会が増えてきたこともあり、抗ウイルス薬について若干分量を増やしていただきましたので、今回はそこからのシェアで、抗ヘルペスウイルス薬を整理してみます。

まずは、治療薬のあるウイルスは以下の通り

・ヘルペスウイルス属(一部には治療薬のないものもあり)

・インフルエンザウイルス

・新型コロナウイルス

・B型、C型肝炎ウイルス

・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)

ヘルペスウイルス属に対する抗ウイルス薬は以下の表にまとまっています。

治療薬がないのが、EBウイルスとカポジ肉腫と覚えておけばイイですね。

過去の抗菌薬の記事はこちら

↓

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

病棟からのコールを減らすには・・・タイミングを把握する

前回は業務の中で最大のストレスである病棟からのコールを減らすコツとして、「食事とクスリ」を紹介しました。今回はもう一つ、コールを減らすためのコツを紹介します。

それはコールのタイミングです。すでにあなたは気づいていると思いますが、病棟からのコールが多いタイミングが2つあります。

1つ目は、申し送り前後です。これはどこの病院でも同じです。日勤の看護師が準夜の看護師に申し送るために、日中の出来事をまとめておく必要があります。具体的には16時前には日勤看護師の情報収集が始まっていますから、この時点で翌日の点滴のオーダーが出ていなければ確認しなければいけません。翌日に手術や検査が予定されていれば、その準備が必要なので、食事とかクスリを確認しなければいけません。

2つ目は、患者さんが入院した時。原則論として、医師からの指示がなければ看護師さんは何もできないことになっていますので、「何やりますか?早く指示簿を書いて下さい」となる訳です。

入院のパスを使える患者さんなら別かもしれませんが、この時点であなたは指導医から、どんな患者さんかを聞いていないことが多いですよね。それで看護師さんへの指示出しを後回しにしてしまう。するとまた病棟からコールが鳴って「まだですか?」 ・・・、と悪循環です。

対策としては、翌日のオーダーやルーティンの指示は16時前に出しておくことです。新規入院患者さんについては、入院の知らせがあったらすぐに、指導医に方針の確認をして、その足で患者さんの様子を見に行き、挨拶をしてしまうことです。こうすることで、とりあえずの指示は書けます。そして、分かる範囲で指示やオーダーを出して、足りない部分は後で付け足せば看護師も分かってくれます。

看護師も患者さんに何をしてあげられるのか? 大事なことは何か?の情報共有や方針の確認をしたいのです、ここはコミュニケーションを積極的にとるようにしましょう。ここをおさえておけば、病棟からのコールの回数を減らすことができるはずです。看護師さんたちを味方につけて、効率の良い仕事を出来るように工夫してみて下さい。

(編集長)

第24回水戸医学生セミナーの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry