臨床研修ブログ

- トップ

- 臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

国家試験の合格発表がありました

3月16日に医師国家試験の合格

発表があり、7名の研修医が仲間入り

してくれることが決まりました。

おめでとうございます!

迎える我々も、準備に大忙しですが、

良いスタートを切れるようにサポート

していきます!

ちなみに、今年の国試の合格率は

92.1%だったそうです。とは言っても、

試験ですから不合格の人がいるのは

仕方ありません。

たとえ少々時間がかかったとしても、

医師という職業は生涯に渡って

取り組むべき、非常にやりがいのある

職業です。

また知識や技術も求められますが、

人を相手にする職業なので、多様な

価値観を受け止める「心の器」の

大きさもとても重要です。

今回不合格だった人も、あきらめずに

是非とも頑張ってほしいと思います。

そして、今回合格したあなたは、

これからは医学生ではなく医師として

患者さんの前に立つことになります。

自分がなすべきことは何か、自分に

与えられた役割は何なのかを、

臨床に出る前の今のうちに、もう

一度考えてみてください。

(編集長)

当院のドクターカーとドクターヘリ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

・どこで研修したらいいのかイメージが

分からない。

あなたはこんな悩みを持っていませんか?

そんな悩みには、実際に病院見学に行って、

研修医から直接に話を聞くのがベストです。

見学に行くと、想像以上に雰囲気が違う

ことに気づくでしょう。

ぜひ当院へ病院見学にお越しください。

あなたの目でリアルな研修生活を

のぞいてみて下さい。

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

なお、COVID-19の流行状況によっては

病院見学をお断りする場合があり

ますのでご了承ください。

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

急性胆嚢炎 その1

急性胆嚢炎は、よく遭遇する疾患です。

ところが、

「肝胆道系酵素の上昇がないので

胆嚢炎ではアリマセン」とか、

食事をとっていない患者さんにエコーを

あてて、「胆嚢が腫大しているので

胆嚢炎です」とか、診断や治療について

イマイチ整理されていないことも多い

ような印象です。

そんなモヤモヤを解消すべく、今回も

マッキーが急性胆嚢炎について

まとめてくれました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

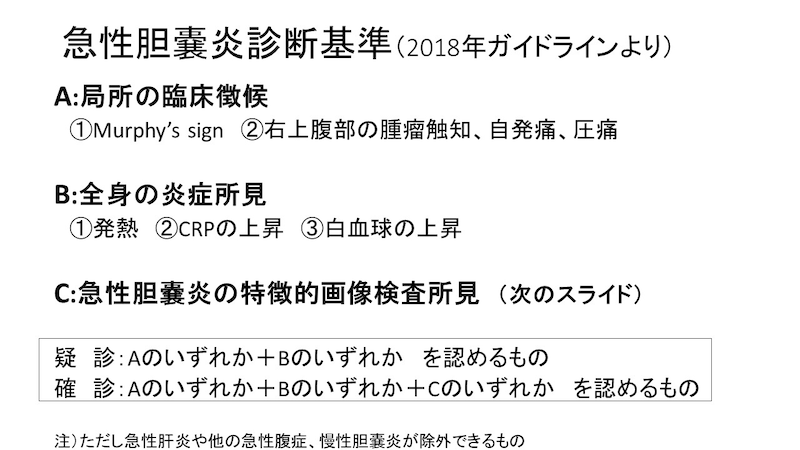

【診断の流れ】

①急性胆道炎(急性胆嚢炎・胆管炎)を

疑う所見の有無

発熱、悪寒、腹痛、黄疸、悪心、嘔吐、

意識障害のうち、1つでもある場合には

急性胆道炎を疑う

②緊急性の判断

バイタルサインの確認。敗血症性ショックを

疑う際には、平均動脈圧、血液ガス、

乳酸の確認

緊急の場合は、診断確定を待たずに

初期治療、必要に応じて呼吸・循環

管理を直ちに開始する。

③必要な診察

問診では、症状の出現時期、性状、

既往歴、常用薬

身体診察では、眼球結膜で黄疸の有無、

圧痛部位と程度、Murphy’s sign、

腹膜刺激徴候

④必要な検査

血液検査では、血算、CRP、ALB、ALP、

γGTP、AST、ALT、Bil、BUN、Cr、PT

血液ガスでLactate

血液培養

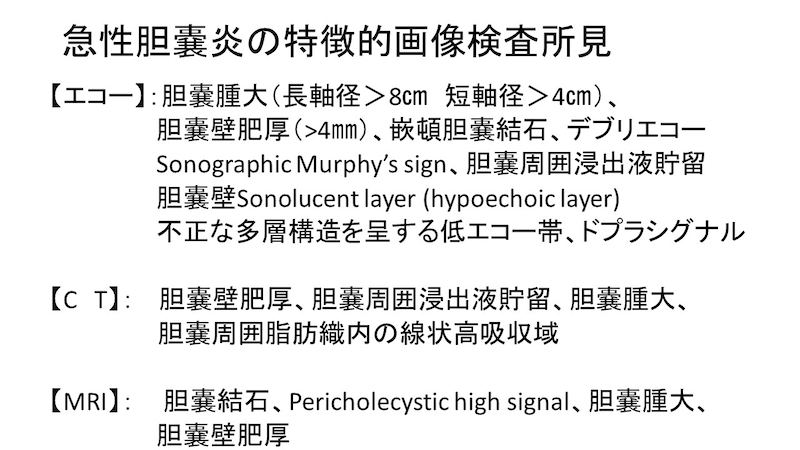

画像検査は腹部エコー、腹部造影CTで、

胆嚢腫大、胆嚢壁肥厚、胆嚢結石、

胆嚢周囲液体貯留、胆嚢周囲膿瘍、

腹部エコーでは、胆嚢内のSludge、debris像、

Sonographic Murphy signなども確認

この①~④までの所見を踏まえて、

診断基準を用いて診断と重症度判定を行う

今回は診断基準を載せておきます。

(マッキー)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆病院見学のススメ

当院へ病院見学に来ませんか?

レジナビも、病院説明会も開催中止となって、

不安に思っているあなた。

こんな時こそ、実際に病院見学に行くのが

情報を得るのに大事になってきます。

当院の研修医が、実際にどんなふうに

仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で実際に確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

なお、COVID-19の流行状況によっては

病院見学をお断りする場合があり

ますのでご了承ください。

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

3月11日は昨日でしたが・・・

昨年のブログでは、「3月11日は

忘れることのできない日です。」

なんて書いていましたが、

COVID-19の騒ぎなど、忙しさの

せいにして、前回の記事にするのを

忘れていました。

でも、テレビで震災の映像をみると

やっぱりあの時のことを鮮明に

思い出しますし、もう9年もたったけど、

あの時からすこしは成長したのかと

考え込んでしまいました。

9年前は、あなたはまだ中学生とか

高校生だった頃でしょうか?

医学部を目指していたとしても、

病院で何が起こっていたのか、

ピンとこないかもしれません。

日本人は、都合の悪いことを忘れ

やすい民族だと思っていますが、

せめてこの日だけでも思い返して

おこうと思います。

2016年5月からこのブログを始めて

毎年のように、この記事を載せています。

編集長はすごくイイ記事だと思いますし、

ぜひあなたにも読んでもらいたいと

思います。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

白ひげ救急医です.

皆さんは「あの日」何をしていましたか?

僕はその頃,まだ法律的には医学部6年生.

卒業は間違いないけど,国家試験の結果は

出ておらず宙ぶらりんの状態.

大学のある弘前から,妻と一緒に水戸に

移動して来たのはあの日の前日.

半日かけて車で東北道を南下し,

水戸市内のホテルに一泊.

そしてあの日.

朝から空っぽの新居に,引っ越し業者の

手によって,意外に多い量の段ボール箱を

搬入してもらい,僕と妻は少し遅い昼食を

とりに外出.

まだ見慣れない水戸の町並みの中,

全国どこでも同じデザインのコンビニの

駐車場に車を入れた瞬間・・・

2011年3月11日午後2時46分

当然,新居にはまだライフラインが

通っておらず,怯える妻を連れて,

自然と水戸済生会病院に足が向かって

いました.

学生時代から何度も病院見学をしていた

ので,僕の顔を覚えてくれている先生方から

声をかけていただきました.

妻に安全な場所を提供していただき,

僕はお借りしたスクラブに袖を通し,

できる範囲のお手伝いをさせていただき

ました.

と は言え,法律的にはただの医学生.

混乱する院内で事務的な作業,搬送の

お手伝い,医療資器材の運搬など.

はっきり言ってこの時の事はあまり覚えて

いません.

何もできませんでした.おそらく,医師の

資格を持っていたとしても,ほとんど

役に立たなかったと思います.

“何もできなかった” “何も覚えていない”

ということを強烈に覚えています.

これが僕の医師人生の,そして救命医

としての始まりでした.

その後,それぞれの早さで時間が流れ,

救命医として勤務する中で,3月11日に

なると毎年「あの日」のことを思い出します.

何の因果かわかりませんが,3月11日に

当直を担当する事が多く,今年もまた

当直に入ります.

あの時何もできなかった自分と

今日の自分を最大限客観視しながら,

節目の日の当直を迎えます.

災害はいつ起こるかわかりません.

その時医師として何ができるか.

今のうちに考えてみませんか?

(白ひげ救急医)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆病院見学のススメ

当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

なお、COVID-19の流行状況によっては

病院見学をお断りする場合があり

ますのでご了承ください。

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

リウマチ性多発筋痛症 その3

マッキーがまとめてくれた

PMRの続きです。今回は鑑別疾患と

治療、予後についてです。

【PMRの鑑別疾患】

慢性関節リウマチなどの関節疾患、

感染症、悪性腫瘍などが鑑別になります。

・関節リウマチ

・変形性関節症

・多発性筋炎

・血管炎症候群

・多発性骨髄腫や他の悪性腫瘍

(前立腺癌、乳癌、大腸癌、膵臓癌など)

・感染症(ウイルス感染、ライム病、

感染性心内膜炎)

・甲状腺機能低下症、

・副甲状腺機能亢進症、

・うつ病

・繊維筋痛症

【治療】

少量のプレドニゾロン(PSL)で速やかに

(早い人では服用当日から、遅くても

1週間以内に)反応することが特徴

初回投与量はPSL10~20㎎/日を4週間

(UpToDateでは15㎎/日を推奨)

その後は2~4週ごとに10%ずつ減量し、

維持量は5~10㎎/日が目安

治療抵抗性や、PSLの減量を目的に

メソトレキセートやTNF阻害薬(レミケード®、

ヒュミラ®など)、IL6受容体阻害薬(アクテ

ムラ®)なども用いられることがあるそう

ですが、データは限られているようです。

【予後】

数か月から数年で病気の勢いが収束し、

3~4年のステロイド治療で最終的に

中止可能になることが多くあります。

一方で長期に低用量のPSLが長期に

必要になる症例や、初回治療後に

再発することもあります。

ですが、基本的には治療後の予後は

良好で、PMRそのものによって死亡率が

高くなることも、関節破壊や臓器障害を

来たすこともありません。

このため、治療の際にはステロイドによる

副作用(感染症、糖尿病、高血圧、

脂質異常症、骨粗鬆症、緑内障、

白内障、筋量低下など)の影響を最小限に

することが重要になってきます。

(マッキー)

ちょっとの時間でカルテ記載

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆病院見学のススメ

当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

なお、COVID-19の流行状況によっては

病院見学をお断りする場合があり

ますのでご了承ください。

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

リウマチ性多発筋痛症 その2

マッキーがまとめてくれた

リウマチ性多発筋痛症

(Polymyalgia rhumatica:PMR)の続きです。

今回は検査所見について

【PMRの検査所見】

・高度の炎症反応を認める。

具体的には血沈(ESR)が80~100㎜/h

時に>150㎜/hを示す。

同様にCRPの上昇し>10㎎/dlとなる

こともある

・滑液包炎や滑膜炎を反映してMMP-3が

著明高値となる。ただし、ステロイド

開始後は、ステロイド自体でも上昇する

ため、寛解の指標には使えない

・リウマトイド因子や抗核抗体などの

自己抗体は陰性

・筋逸脱酵素(CK アルドラーゼ)は正常

同様に、筋電図、筋生検も異常なし

・エコーやMRIで、両側の肩峰下や三角筋下、

大腿骨大転子下に滑液包炎を高頻度に

認める。

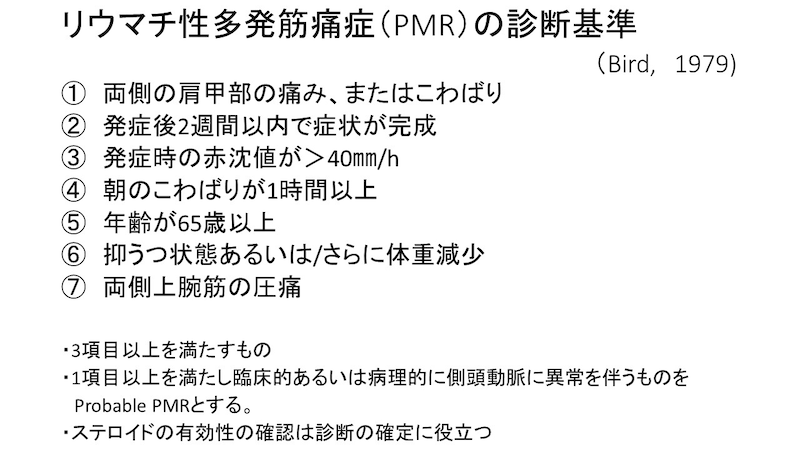

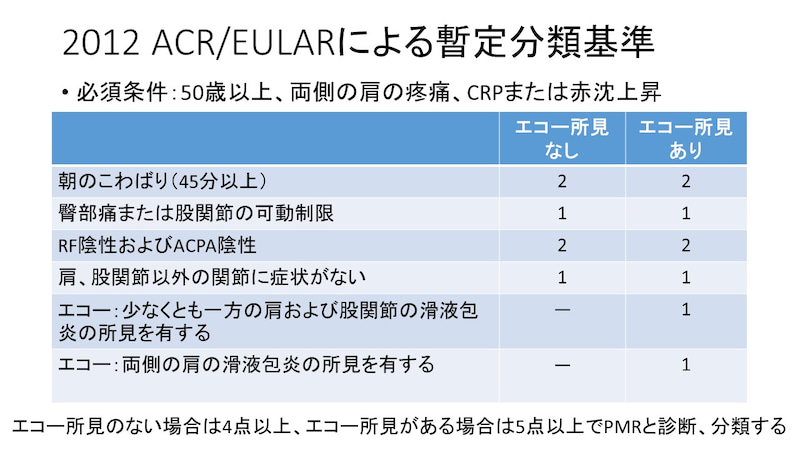

【PMRの診断基準】

高齢者で、両側対称性の上肢のこわばりや

疼痛による挙上困難を訴え、炎症反応の

上昇を認める時はPMRを鑑別に挙げる。

Birdの診断基準が汎用されているが、

エコー所見を加味した、米国リウマチ学会

/欧州リウマチ学会(ACR/EULAR)の基準も

用いられます。

次回は鑑別と治療についてです。

(マッキー)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆病院見学のススメ

当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

リウマチ性多発筋痛症 その1

80歳台の女性

ADLの自立した患者さん。

糖尿病で近医加療中ですが、

コントロールはあまりよくない。

今回は、1か月前から両肩と両膝の

痛みを自覚。1週間前には整形外科を

受診し、痛み止めを追加された。

しかし、前日から疼痛が悪化し、

立ち上がれなくなったため、ERを

受診しました。

バイタルはBP:150/90mmHg、HR:90bpm

BT:37.1℃ RR:16 SpO2:97%

痛みを訴える場所には発赤・腫脹なし

熱感なし

さて、これだけの情報で、あなたは

どんな鑑別を挙げますか?

考えてみてください。

↓

↓

この症例はリウマチ性多発筋痛症

(Polymyalgia rheumatica:PMR)でした。

高齢者の不明熱の原因になるなど、

名前は聞いたことがあると思います。

除外診断が基本ですが、もうすぐ

初期研修を終えるマッキーが

PMRについて、まとめてくれたので

紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【PMRの臨床的特徴】

・50歳以上(多くは60歳以上)に発症し、

男女比は1:2

・病因は不明だが、炎症の局在は

筋ではなく、滑液包や滑膜

・頚・肩・腰・大腿などの近位筋部に疼痛や

こわばりを訴え、一般的に両側性

・炎症を反映した安静時のこわばりで

肩関節周囲の滑液包炎のため

「朝から昼まで、両側上肢の挙上が

できない」という訴えが多い。

・微熱、倦怠感、体重減少などの

全身症状を伴う

・症状は2週間以内に完成し、慢性関節

リウマチより比較的亜急性の経過を取る

・側頭動脈炎と合併することもある

(欧米に比べ、本邦は少ない)

・両側の肩峰下滑液包と大腿骨転子部、

坐骨結節に、同部位の炎症を反映した

圧痛がある

・筋力低下はないものの、筋痛のために

筋力テストが困難なことがある

(マッキー)

次回は、PMRの検査や診断基準に

ついて紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆病院見学のススメ

当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

結節性紅斑 その2

結節性硬化症(Erythema Nodosum:EN)の

続きです。

皮疹は患者さんや家族も自分の目で

見ることができるので、どういう

経過になるのかを、よく質問されます。

ですので、今回はENの経過について

まとめておきます。

ENは炎症性の脂肪織炎なので、

皮下に結節が触れるのがポイントですが、

病変は硬く、境界不明瞭で、大きさは

さまざま。明るい赤色で、熱感や疼痛が

あります。

それが、だんだん平坦になって、紫色を

経て黄色のあざのように変化します。

最終的には、潰瘍や瘢痕を残さずに

完全に治癒しますが、数週間(たいてい

6週間)程度はかかるようです。

(もちろん基礎疾患によります)

基礎疾患が不明の場合は、30~40%で

再発を認めるとされ、その場合は

悪性腫瘍の検索を考慮します。

写真はネット上でいろいろ見れるので、

是非確認してください

参考文献

国際診療のための内科アトラス大事典

(編集長)

ERの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆病院見学のススメ

当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

結節性紅斑 その1

肺炎で入院していた70歳台男性。

抗菌薬の治療も終了し、そろそろ退院

という状態でした。ところが、数日前から

両側下腿の痛みを訴えるようになりました。

診察すると、下腿前面にわずかに隆起した

圧痛を伴う紅斑を3か所ほど認めました。

皮膚科に診てもらうと、結節性紅斑

(Erythema Nodosum:EN)の診断でした。

感染に伴うものとの診断で、サワシリンを

1週間服用し、痛みもなくなりました。

このENですが、

皮下結節と圧痛を伴う境界不明瞭な紅斑を

特徴とする、炎症性の脂肪織炎です。

慢性炎症や悪性腫瘍、感染、薬剤などで

見られることは聞いたことがあるはず。

20~40歳代の女性に多く、典型的には

下腿前面か側面に生じますが、他の

部位に認めることもあります。

たぶん、サルコイドーシスとか悪性腫瘍との

関連があることは、あなたも国試的な知識

として知っていると思いますが、半数以上

(文献によっては55%程度)は特発性

なんだそうです。

逆に言うと、4割以上で基礎疾患が隠れて

いるので、原因検索が必要です。

例えば、感染に伴うものであれば、

A群β溶連菌や結核が有名ですが、

結核によるものは非常にまれになって

いるようです。

炎症性疾患ではサルコイドーシス、

潰瘍性大腸炎やクローン病といった

炎症性腸疾患、ベーチェット病、

スウィート病などで関連があります。

悪性腫瘍であれば、急性骨髄性白血病、

カルチノイド腫瘍、膵臓癌が関連する

そうです。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆病院見学のススメ

当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

【開催中止のお知らせ】 第21回水戸医学生セミナー

ご承知の通りCOVID-19対策で

26日に政府から全国のイベント

自粛要請が出されました。

これを受けて、今週末に予定していた

第21回水戸医学生セミナーも

中止することにしました。

実は、先週はじめから院内のICTを

含めた関係者で、開催の是非を

検討し、院内で患者さんとの導線が

交差しないようにとか、参加予定者に

体調の悪い方は参加を控える

ようにメールするなど、準備して

きました。

しかし、報道の通り、この時期は

感染拡大を防ぐ大事な時期でも

あるため、再度関係者で検討し、

中止を決定しました。

申し込んでくれた医学生の皆さんは

もちろんのこと、講義の準備や、

ラリーのシナリオを考えてくれた

当院の研修医たち、そして協力を

申し出てくれた近隣の救急隊員や

院内スタッフには申し訳ありませんが、

どうかご理解いただきますよう

お願い申し上げます。

なお、次回は夏に開催できるよう

準備を進めたいと考えていますので、

是非参加してください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆病院見学のススメ

当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

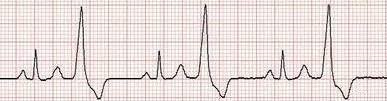

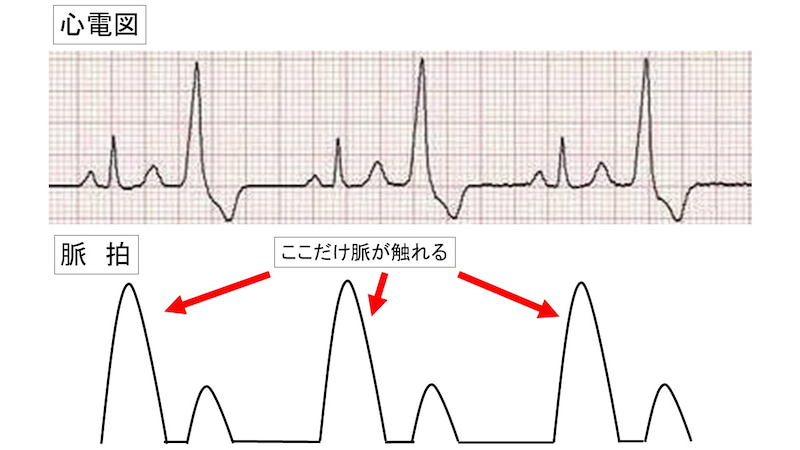

心室二段脈 期外収縮5

前回は、期外収縮で「脈が抜ける」、

「ドキン」と感じる理由を紹介しました。

今回は、宿題の答え合わせです。

問題は下の心電図でした。

この心電図は心室期外収縮の

二段脈です。

この場合、期外収縮のところで

1回拍出量が小さくなるため、

脈拍を計っていると、心拍数の半分

になります。

二段脈とは、このように正常波形と

期外収縮が交互に出ているものを

さしますが、こんな時でもほとんどの

患者さんは無症状です。対応は

基本どおりに「経過観察」でOKです。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

『総合診断能力を有するスペシャリスト』

を目指します

◆病院見学のススメ

当院へ病院見学に来ませんか?

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、

こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–