臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

多発性骨髄腫 その2

前回に引き続き医学生のなお先生が書いてくれたレポートからのシェアです。総合内科で実習期間中に多発性骨髄腫の患者さんを担当してくれたので、骨髄腫のまとめを作ってもらいました。今回は治療に関してです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

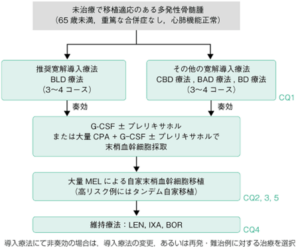

未治療の多発性骨髄腫に対する治療は、自家移植を行うかどうかで治療法が分かれる。自家移植を行えるのは、一般的に65〜70歳未満で重篤な感染症や肝・腎障害がなく、心肺機能も正常な人である。これらの患者に対しては、効果が迅速で深い奏功を期待でき、かつ自家造血幹細胞採取に悪影響を与えない導入療法を施行後、自家造血幹細胞移植を併用した大量MEL(メルラファン)療法を実施することが推奨される。

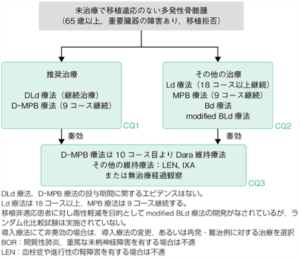

一方、自家移植を行えない場合には、化学療法が選択され、標準治療はDLd療法(DARA, LEN, 低容量DEX)またはD-MPB療法(DARA, MEL, PSL, BOR)である。今回の症例では、DLd療法を施行している。70歳以上であることから移植適応がないためである。

未治療で移植適応のある多発性骨髄腫の治療

(造血器腫瘍ガイドライン2023より)

未治療で移植適応のない多発性骨髄腫の治療

(造血器腫瘍ガイドライン2023より)

また、多発性骨髄腫では骨髄腫細胞が破骨細胞を活性化し、骨芽細胞を抑制しているために骨組織が破壊される。それによって骨病変や高カルシウム血症がみられているが、多発性骨髄腫に対する治療と並行して骨病変に対する支持療法も重要である。

治療薬としてはビスホスフォネート製剤(BP)が用いられ、中でもゾレドロン酸(第3世代BP)はクロドロネート(第1世代BP)に比べて骨関連事象の発生率を低下させるだけでなく、全生存期間の延長にも寄与すると報告されている。そのため、初発の多発性骨髄腫にはゾレドロン酸を併用することが重要だとされる。実際に、今回の症例では入院後、骨病変・高カルシウム血症への治療としてゾレドロン酸が使用された。

症例の感想

多発性骨髄腫の患者を目にしたことは今回が初めてであった。今回担当しはじめた時点では確定診断がついた上で治療も開始していた状態であった。実際に回診等でお話を聞き、カルテを記載し、治療に一部参加させていただけたことで、この疾患に対する理解が深まったように思う。また、Dara-Rd療法は通院でも可能であるとのことだったが、退院の際に自宅退院か施設退院とするかは決定していない。この症例に限らず、患者さんのゴールは必ずしも退院することにはないため、退院後どのような形で生活するのかなどの点に気を配ることは、今回の実習で学ぶことができた貴重な視点の一つであるように思う。

(なお)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

多発性骨髄腫 その1

今回は医学生のなお先生が書いてくれたレポートからのシェアです。なお先生は総合内科で実習をしてくれましたが、実習期間中に多発性骨髄腫の患者さんを担当してくれたので、まとめを作ってもらいました。良くまとまっていますので、ぜひご覧ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

症例は80歳台の男性。数か月前までゴルフをしたり、庭木の剪定をするなど元気であったが、肋骨の痛みや腰痛で近医を受診したものの原因がはっきりせず経過観察となっていた。1か月前に腰椎圧迫骨折と診断され入院したものの症状の改善が乏しく、MRIでさらに他の椎体にも骨折を認めた。血液検査で高蛋白血症(8.6g/dl)と低アルブミン血症(3.1g/dl)を認め、血清蛋白分画でM-peakが検出され、多発性骨髄腫の診断となった。

多発性骨髄腫は血液の悪性腫瘍の一つで、多彩な症候を示す難治性の造血器悪性腫瘍である。異常増殖したクローナルな形質細胞により、異常ガンマグロブリン(Mタンパク)が産生され、総タンパクの上昇がみられる場合と、ガンマグロブリン軽鎖(κ鎖またはλ鎖)が異常産生され、総タンパクの上昇はみられないものの、ベンスジョーンズタンパクとして血中・尿中に検出される場合がある。

今回の症例では、現病歴にもあるようにMタンパクが検出されているほか、入院後の骨髄検査でCD19-CD56+の異常形質細胞表面に免疫グロブリン軽鎖のλが発現していた。よって、上記の両方の所見がみられていることになる。

多発性骨髄腫の典型的な症状として高カルシウム血症、腎機能障害、貧血、骨病変があり、これらをまとめてCRABと呼ばれることが多い。今回の症例では高カルシウム血症が確認できたほか、頭部レントゲンでは有名な所見であるpunched out region、CTで胸腰椎・肋骨などに多発病的骨折を認めた(骨病変)。

多発性骨髄腫の診断や治療方針の決定のためには、骨髄検査が必須である。骨髄検査は血液やリンパのがんの診断や病系を決定するために必要な検査で、腸骨・もしくは胸骨から骨髄液を採取する検査である。

(次回は治療に関して紹介します)

(なお)

総合内科の朝カンファ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

水戸済生会の院外講師(その1)

水戸済生会総合病院は3次救急を担っているため脳外科や心臓血管外科、そしていくつもの診療科が関わる多発外傷など幅広い症例が搬送されてきます。また、産科の3次救急ともいえる総合周産期母子医療センターもあるので、多彩な症例をたくさん経験できます。

しかし、大学病院とは異なり市中病院ですので、すべての診療科がそろっている訳ではありません。また、忙しい臨床の中で初期研修医や専攻医の指導をしていますが、必ずしも充分な時間が取れているわけでもありません。指導医によって症例の偏りがでることもあります。

そこで、当院の手薄なところをカバーするために、院外講師を招聘して初期研修医に勉強する機会を確保しています。今回はそんな院外講師の先生らを紹介します。

徳田安春先生(総合内科)

総合内科で有名な徳田先生は、NHKのドクターGに出演していたり、多くの著書や講師としてご存知の方も多いと思います。徳田先生がお隣の水戸協同病院に赴任された2009年からのお付き合いです。新型コロナの影響で昨年から開催できずにいますが、徳田先生とは水戸協同病院との共同企画で水戸医学生セミナーを立ち上げて、10年以上続いていました。

現在は群星沖縄臨床研修センターのセンター長として、沖縄を中心に全国で活躍されています。今でも茨城県の企画で年に2回は当院にもお越しいただいています。

徳田先生との記念ショット

(2024年6月)

松永直久先生(感染症)

感染症のレクチャーを始めて今年で16年目になります。現在は帝京大学医学部付属病院の感染制御部で病院教授としてご活躍中です。非常にわかりやすく、臨床に即した話はとても好評で、どの診療科に進んだとしても絶対に役立つことばかりです。松永先生のレクチャーがきっかけで感染症科を選択した先輩もいます。「感染症診療の基本」を学んでから、水戸済生会の総合内科で学んだことを実践するので、あなたも基本をしっかり身につけることができます。

松永先生の定番講義

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓