臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

腎性貧血の診断と治療

前回は脊髄梗塞の記事を書いてくれたJ2のUmineko先生が今回は担当患者さんのプロブレムの中にあった腎性貧血についての記事を書いてくれました。

忙しい中では本をなかなか読むことができませんが、Umineko先生のように担当患者さんのプロブレムを調べていくと効率がいいですよ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

みなさんこんにちは、研修医のUminekoです。

今日はみなさんも日常の診療で必ずと言っていいほど見かける貧血について話していきたいと思います。実際私も今まで貧血は色んなところで出会ってきました。健診で貧血を指摘された方だったり、病棟で他の目的で採取した血液検査でたまたま見つかったりとさまざまですよね。今日は入院中の患者さんで発覚した腎性貧血についてまとめていきます。

まず貧血はHbが男性で13g/dL以下、女性で12g/dL以下のことを指しますが、腎性貧血は腎臓においてエリスロポエチン(EPO)が産生されないことによって引き起こされる貧血です。EPOは腎臓の尿細管間質にある線維芽細胞様細胞が産生し、酸素分圧低下に反応していきます。通常はCKDステージ3から貧血患者の割合は増加すると言われています。

実は腎性貧血診断のときに誤解しやすいのですが、腎性貧血患者のEPOを測定すると正常になることが多いのです。自分も腎性貧血の機序的にEPOは低くなると勘違いしていました。実際はEPOの産生低下と貧血によるフィードバックでのEPO上昇が打ち消しあって正常になってしまうのです。ですので腎性貧血を疑ってEPO測定してみたらEPOが正常という結果を見て大丈夫と思わないでしっかりと治療を行うのが大切です。

続いて治療についてまとめていきます。CKDで貧血を認めた場合は治療をきちんと行うことにより運動能を高め、QOLを改善し、心肥大を改善するのではないかと言われています。

また貧血自体が独立したCKDの進行要因になりうるので、貧血を早期に改善しCKDの進行を抑制することが大切です。治療開始基準はさまざまなガイドラインで提言されていますが基本的にはHb10未満でESA(赤血球造血刺激因子製剤)を開始し、10〜12の間で維持する様にしていきます。また貧血の過剰な改善は生命予後の悪化に繋がることが危惧されています。なので13を超えた場合はESAを減量・休薬としていきます。

貧血も調べてみると色々奥が深いですね。よくみる病態ですのでみなさんもしっかり勉強してみて下さい。では、さよなら。

(Umineko)

ERで入院対応中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

脊髄梗塞(2)

みなさんこんにちは、研修医のUminekoです。前回に引き続き脊髄梗塞について話していこうと思います。

前回は血管支配や病因など知識面多めでしたが、今回は実際の臨床像などについてまとめていきます。

【臨床症状】

脊髄梗塞の発症経過としては数時間での発症が多く、ほとんどの患者では症状出現時に重度の背部痛や手足の疼痛を持つと言われています。脊髄梗塞の神経学的所見は関与する血管領域によって異なり、その程度としては対麻痺から軽度の痺れまで幅広くあります。そして背中や首の痛みは、通常脊髄虚血が起こっている病変のレベルで発生します。

脊髄梗塞の一般的な臨床症状が前脊髄動脈症候群です。前脊髄動脈の支配する領域である腹側2/3が障害されることで、急速に発現する対麻痺や四肢麻痺、病変レベル以下の温痛覚の低下などが認められます。また自律神経機能の障害により低血圧、性機能障害、膀胱直腸障害が生じる可能性が考えられます。

【診断】

脊髄梗塞の診断にはMRIが必要です。まずはヘルニアや脊柱管狭窄症などの圧迫による脊髄疾患を除外することが大切です。脊髄梗塞でのMRI所見としてはT2強調画像や拡散強調画像での高信号などがあります。特に脊髄血管領域または腹側角に限定したT2高信号はOwl’s eyesやsnake eyesと言われ、脊髄梗塞に特異的な所見となっています。

MRI以外の検査は必ずしも必要ではなく、その他疾患を除外する目的で検査を追加することがあります。(例.大動脈解離鑑別のCT、感染症・炎症性疾患鑑別の腰椎穿刺や髄液検査など)

【治療】

残念ながら脊髄梗塞に対して定められた治療法はまだありません。可能性として脊髄虚血に対する血栓溶解療法が現在調査中との報告もあります。脊髄梗塞を引き起こす根本的な病因がある場合は、2次的な障害が出ることを防ぐ目的に治療する場合があります。

脊髄虚血が起きてしまった時の対処としては脊髄への酸素供給を維持することが大切です。具体的な方法としては酸素飽和度の維持や貧血の改善などをしてみるといいでしょう。

またある報告ではAAAの手術時に内科的予防として脳脊髄液圧を下げる目的にスパイナルドレナージを行ったり、脊髄血流量を改善する働きのあるオピオイド受容体拮抗薬(ナロキソン)を投与したりすることもあるそうです。いろんな報告・検証があるのでみなさんもぜひ調べてみて下さい。

いかがだったでしょうか。

脊髄梗塞は稀な疾患であり、臨床現場ではなかなか見る機会はないかもしれません。ですが脊髄梗塞による症状である麻痺や感覚障害などは日々の診療で多く見ると思います。そのような患者さんと遭遇した際にきちんと脊髄梗塞を鑑別に上げられるかどうか非常に大切だと思います。自分も今回のブログで改めて脊髄梗塞について学ぶことができましたので、今後下肢の麻痺患者さんの診察の際にはきちんと想定できるようにしていきたいと思います。

それではみなさん失礼します。

(Umineko)

カルテを見ながら皆で相談

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

脊髄梗塞(1)

みなさんこんにちは、初めてブログを書いています、研修医のUminekoです。

実は水戸済生会に、今秋から新しく神経内科やリウマチ・膠原病内科の先生が常勤としていらっしゃることとなりました。そのため今では総合内科での日々の回診で循環器内科、神経内科、膠原病内科のプロフェッショナルな方々からの熱心なご指導・フィードバックをいただけるという贅沢なものとなっています。

今日はそんな回診の中で話題に上がった「脊髄梗塞」についてまとめてみようと思います。自分としても脊髄梗塞は大学の学びであった以来であり、改めて学び直した内容ですのでみなさんもぜひ一緒に勉強していってください。

そもそも脊髄梗塞とはどういう疾患なのか。梗塞といえば心筋梗塞や脳梗塞などがよく聞き馴染みますが、脊髄梗塞も他の疾患と同じで脊髄を栄養する動脈の虚血が原因で起きる疾患です。発症頻度としては、脊髄動脈が脳動脈と比べてアテローム性変化が少なく、側副血行路が発達しているため、脳梗塞と比べて脊髄梗塞の頻度は極めて少ないと言われています。

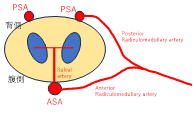

【血管支配】

脊髄梗塞を学ぶにあたって、脊髄周囲の動脈について学ばないといけません。脊髄に栄養する血管は主に2種類あり、脊髄前方を栄養する前脊髄動脈と後方を栄養する後脊髄動脈があります。

前脊髄動脈(ASA)は椎骨動脈から発生し、大後頭孔から脊髄円錐まで走る体内で一番長い血管です。各神経根に栄養する際には神経根動脈によって増強されます。有名な動脈としては腰部にあるAdamkiewiczs動脈で、脊髄尾側1/3への栄養を補助していると考えられています。また脊髄深部への栄養はASAから出る中心溝動脈(Sulcul artery)が担っています。

後脊髄動脈(PSA)も椎骨動脈から発生しています。PSAはASAよりも多くの神経根動脈によって補助されていると考えられています。

脊髄への血流は平均動脈圧と脊髄内圧の差である灌流圧の影響を受けます。本来であれば自己調整により脊髄血流は一定のレベルで維持されています。しかし自己調整できない範囲の全身性低血圧や脊髄内圧の上昇は、脊髄を栄養する血管の灌流を減少させ脊髄梗塞を引き起こす可能性があります。

図 脊髄周囲の血管

【原因疾患・要因】

・大動脈疾患:大動脈解離、大動脈瘤、TEVAR後

・全身の低灌流:心停止、全身出血

・心原性塞栓症:細菌性心内膜炎、心房粘液腫

・血管炎:全身性エリテマトーデス、動脈炎

・感染症:細菌性髄膜炎、梅毒

・脊椎・脊髄疾患:脊椎手術後、椎骨動脈解離、脊髄血管奇形

今日はここまでにしようと思います。次回のブログでは脊髄梗塞の症状や診断、治療方法など臨床で知っておくべき内容についてまとめていきたいと思います。それではさようなら。

(Umineko)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

せん妄の対処2

今回はせん妄に対する各薬剤の特徴についてです。

【各薬剤の特徴など】

<第二世代>

リスペリドン(リスパダール®)

液剤の頓服での使用が多い。錐体外路症状(EPS)や誤嚥性肺炎に注意。腎代謝。

クエチアピン(セロクエル®)

食欲増進。耐糖能異常・起立性低血圧に注意。DMには禁忌。QT延長しやすい。

オランザピン(ジプレキサ®)

DMには禁忌。体重増加しやすい。EPSは起こりにくい。抑うつ・双極性障のうつ病相にも適応あり。

アリピプラゾール(エビリファイ®)

ドパミン部分アゴニスト。副作用が起こりにくい。他の抗精神病薬内服下や、切り替え時は精神病症状増悪に注意。抑うつ・双極性障害の躁状態に使用できる。

ペロスピロン(ルーラン®)

抗不安作用が強い。抗幻覚・妄想と鎮静作用は弱い。

<第一世代>

チアプリド(グラマリール®)

せん妄に対し保険適応あり。夕方に処方量を徐々に増量(25→50→75mg)することが多い。腎代謝。遷延注意。脳梗塞後遺症に伴う攻撃的行為、精神興奮、徘徊、せん妄が適応症。

スルピリド(ドグマチール®)

150mgまでの低用量で胃潰瘍などに使用し、600mgまででは抗鬱薬、1200mgで抗精神病薬としての適応。

<そのほか>

トラゾドン(デジレル®、レスリン®)

睡眠―覚醒リズムの適性が必要なせん妄に使用。

抑肝散

元来は小児の夜泣きなどに使用されていた。高齢者の易刺激性によく使用される。

*睡眠薬、抗精神病薬、抗てんかん薬、抗うつ薬をジャンル毎に記憶したあと、各薬剤の他の疾患適応を考慮に入れて、実際の現場に役に立てればと思います。

(ヒロキ)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

せん妄の対処1

入院した初日からせん妄のためソワソワする患者さんがいます。特に高齢者ではびっくりするほど豹変することがあるのは、あなたも実感していると思います。

出来るな環境調整をしてせん妄を落ち着かせたいところですが、なかなか上手くいかずに薬剤を使用せざるを得ないのも事実です。

以前に先輩研修医のヒロキが書いてくれたせん妄の記事がこんな時に役立ちますので、再度紹介します。合わせて、関連記事もご覧ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【せん妄とは】

せん妄は急性発症の意識混濁に錯覚・幻覚や不穏・興奮・不安が加わった意識変容状態を指す。

様々な原因から発症するが、いずれの場合も同様の症状を示す。認知症に合併することも多い。

病態としては大脳辺縁系や脳幹を中心とする毛様体賦活系の障害によって引き起こされる。

【せん妄治療】

せん妄の原因や発症要因となっている身体的な問題を治療することである。第二に環境調整を行う。家族や親しい人に付き添いをしてもらい、患者の周辺になじみのあるものを置くなども有効である。

薬物療法は第三の手段であるが、幻覚、不穏、焦燥が強く、しかも早急に改善を図る場合はこれが第一選択となる。最後の手段として、四肢や体幹の抑制による身体拘束がある。

【せん妄の薬物療法】

薬物使用の第一選択薬は抗精神病薬である。意識レベルを落とさずに鎮静をかける作用があるためである。

現在は第二世代が第一世代よりも副作用が少ないため、リスパダール、セロクエル、ジプレキサ、ルーラン、エビリファイが中心に用いられる。

各薬剤の特徴は次回に続きます。

(ヒロキ)

回診のメンバーが代わりました♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

進行性核上性麻痺(PSP)はhummig birdだけじゃない! その2

前回に引き続き、J1のホナミンのPSPのまとめです。今回はPSPの診断基準を紹介します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

③PSPの診断基準

前回の記事で紹介した鑑別疾患を踏まえた厚労省作成の診断基準が以下になります。

1.主要項目

(1)40歳以降で発症することが多く、また緩徐進行性である。

(2)主要症候

①垂直性核上性眼球運動障害(初期には垂直性衝動性眼球運動の緩徐化であるが、進行するにつれ上下方向への注視麻痺が顕著になってくる。)

②発症早期(おおむね1~2年以内)から姿勢の不安定さや易転倒性(すくみ足、立直り反射障害、突進現象)が目立つ。

③無動あるいは筋強剛があり、四肢末梢よりも体幹部や頸部に目立つ。

(3) 除外項目

①レボドパが著効(パーキンソン病の除外)

②初期から高度の自律神経障害の存在(多系統萎縮症の除外)

③顕著な多発ニューロパチー(末梢神経障害による運動障害や眼球運動障害の除外)

④肢節運動失行、皮質性感覚障害、他人の手徴候、神経症状の著しい左右差の存在(大脳皮質基底核変性症の除外)

⑤脳血管障害、脳炎、外傷など明らかな原因による疾患

(4) 診断のカテゴリー

次の3条件を満たすものを進行性核上性麻痺と診断する。

①(1)を満たす。

②(2)の2項目以上がある。

③(3)を満たす(他の疾患を除外できる。)

私が今回経験した症例は、元々Parkinson病と近医で診断されレボドパを内服されていましたが、発症3年にして歩行不可とPDにしては進行が速い点、入院時にレボドパを数日中止しても症状の増悪がなかった点(レボドパは半減期が非常に短いため、1日飲まなかっただけでも症状悪くなるそう)、身体所見として上肢の筋強剛は左右差なくごく軽度だが体幹の無動が高度(瞬きや表情筋の動きが全くない)である点から、PSPかもしれない!と臨床的に診断。MIBGシンチを施行したところ、取り込みの低下陰性であり、PDの除外ができました。

(ホナミン)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

進行性核上性麻痺(PSP)はhummig birdだけじゃない!

J1のホナミンのブログデビュー記事です。Parkinson病と他院で診断されていた入院患者さんの臨床経過に違和感を感じて、いろいろ調べてくれたことをまとめてくれました。良くまとまっているので、あなたも是非参考にしてみてください♪

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

皆さんこんにちは。今日は私と一緒に『進行性核上性麻痺(PSP)』について勉強しましょう。国試受験のときは、PSP=humming bird signという一対一のキーワードしか覚える余裕がなかった私ですが、総合内科をローテーションしている際にParkinson病とPSPの鑑別について学ばせていただきました。拙い文章ですが、私のアウトプットのためにも勉強したことを共有させていただきます。

①PSPってなに?

パーキンソニズム(安静時振戦、筋強剛、無動、姿勢保持障害)をきたす疾患の中でParkinson病についで頻度が高い、中年以降に追好発する神経変性疾患。パーキンソニズムのうち、安静時振戦はマレ。

これがあったらPSPかも?と考える特徴的な所見は、眼球運動障害(垂直性核上性注視麻痺=注視できない、特に下方視、発症3年程度で出現)、頸部後屈(四肢<体幹に目立つ筋強剛)、早期から転倒しやすい(姿勢保持障害のため)皮質下認知症、偽性球麻痺(構音障害や嚥下障害)など。

進行例では、頭部MRIで第3脳室の拡大や中脳被蓋の萎縮(←矢状断でhumming bird signがみられる理由)がみられる。大脳基底核と脳幹を中心にタウ蛋白が異常蓄積するが、その機序は明らかでなく、現時点で有効な治療法はないため対象療法を行う。

予後としては4~5年で寝たきりとなり、5~9年で衰弱で死亡と、進行が速いのも特徴。

②鑑別ってなにがあるの?

鑑別のポイントは様々あり、例えばParkinson病は一側の手の振りが減少するのが特徴らしいのですが、患者さんを観察しても、うーんよく分からない…。そのため、今回はそんな私でも鑑別ができたポイントをまとめてみました!

・Parkinson病(PD)

-頭部MRIで異常所見は見られない。

-心筋シンチグラフィー(MIBG)で後期相での取り込み低下がみられる。

-レボドパがよく効く(十分量投与しても反応性が乏しかったり、逆に薬剤を中止しても症状増悪しなければPDじゃないかも⁉というヒントに。)

-PSPは頸部後屈がみられるが、PDは頸部を前に突き出す姿勢がみられる。

-寝たきりになるまで進行するのに大体15年以上かかる。

・多系統萎縮症(MSA)

-小脳失調(ふらつき、四肢の協調運動障害)、自律神経症状(起立性低血圧、便秘)が特徴。

-頭部MRI T2強調画像で被殻外縁にスリット上の高信号を認める。

・大脳皮質基底核変性症(CBD)

-大脳萎縮や四肢の症状(肢節運動失行、筋強剛、ジストニア)に左右差が見られる

-他人の手徴候(aline hand signとも言う、自分の腕が勝手に動き自分で制御できない)が特徴的

-しかしPSPとCBDの臨床診断は困難なことも多く、基本的に病理診断らしい。

次回は診断基準を紹介します。

(ホナミン)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

入院患者の発熱 ~膝の痛み~

今回はJ1のどんぐり坊やのデビュー記事です。最後まで診断をつける経験は非常に貴重なものです。さらに経験してすぐに、カンファでの発表でも、このブログでも、何でも良いのでアウトプットすると記憶に残りますので、ぜひ実践してみてください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

こんにちは、どんぐり坊やです。今回は経験した症例を1つ紹介します。

入院中の患者さんに突然39度の発熱がありました。みなさんまず何を考えますか?

天下の「内科レジデントの鉄則」には入院患者の発熱原因7Dなんてものもありますね。

Drug 薬剤熱

Device デバイス

DVT 深部静脈血栓症

CDトキシン CD腸炎

Decubitus 褥瘡

CPPD 偽痛風

Debris 胆泥:胆嚢炎/胆管炎

恥ずかしながら「やばいやばい、採血・血培・尿倍!抗生剤どうしよう⁉

入院中だしタゾピペかな?」とか考えていたのですが、、、

よくよく診察してみると膝を痛がる様子。触ってみると熱感と腫脹が!よしよし、7Dにも入っているし、偽痛風だ!と決めつけてはいけません。

ここで必ず鑑別にあげなければならないのが化膿性関節炎。こればっかりは関節液を見てみないとわからない。

というわけで、整形外科の先生に見守っていただきながらちゃんと関節穿刺もしました。性状や細胞数からも化膿性関節炎というよりは偽痛風でよさそう。そして見事ピロリン酸カルシウムも検出!

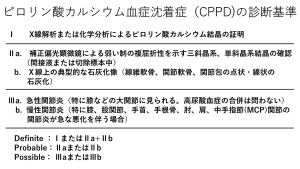

診断基準としては以下のRyanとMcCartyらの診断基準が用いられています。

(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?page=2&id=19130 参照)

幸いNSAIDs投与で速やかに解熱し、痛みも改善していきました。無駄に抗菌薬を投与することを免れた症例であり、診察の重要性を改めて実感させられました。

ちなみに治療としては他に、ステロイド関節内注射・内服・静注、コルヒチンなどが挙げられていました(UpToDateより)。 単関節なのか多関節なのか、腎機能や肝機能によって薬剤選択は行っていくようです。

皆さんも入院患者の発熱では偽痛風を忘れずに、ぜひ関節穿刺までトライしてみてください。

(どんぐり坊や)

回診でプレゼン中♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

低血糖の鑑別

今回はJ1の小D先生がまとめてくれた記事をシェアします。

入院中の患者さんで、糖尿病の既往もなく、血糖降下薬も服用していないのに低血糖を来した場面に遭遇しました。実は低血糖の原因は非常に多く、キノロン系抗菌薬(ガチフロキサシン)、抗不整脈薬(シベンゾリン、ジソピラミド)、アルコールなどの薬剤の確認は必須です。他に肝硬変や末期腎不全、心不全も原因となります。さらに入院患者では敗血症や副腎不全も忘れてはならない鑑別疾患です。

そんな経験から、今回は鑑別の進め方についてまとめてあります。ぜひご覧ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

糖尿病の治療中は低血糖に注意するという話はよく聞きますが、他に低血糖をきたす原因としてどんなものがあるのか調べてみました。

一般的に血糖値70mg/dl未満が低血糖とされており、動悸や発汗、振戦といった交感神経症状がみられます。さらに進むとけいれんや頭痛、意識障害といった中枢神経症状が出現します。

低血糖の原因検索として、①→④の順番に考えていきます。

①糖尿病治療薬(インスリン、経口血糖降下薬)の使用

②食後低血糖の有無

③アルコール摂取、他の薬剤の使用

④低血糖時の血中インスリン、Cペプチド(CPR)を測定

①糖尿病治療薬(インスリン、経口血糖効果薬)の使用

使用がある場合は治療に伴う低血糖と考え、使用していない場合は②に移ります。

②食後低血糖の有無

食後低血糖がある場合は反応性低血糖を考え、胃切除の既往があれば後期ダンピング症候群を考えます。後期ダンピング症候群は腸管で糖が急速に吸収されてインスリン分泌が亢進して血糖値が下がりすぎてしまうもので、一般的に食後2~3時間後に起こります。他に特発性や境界型・軽症2型糖尿病でも反応性低血糖がみられることがあります。

食後低血糖がない場合は③に移ります。

③アルコール摂取、他の薬剤の使用

アルコールを多量に摂取すると肝臓での糖産生が低下することにより低血糖をきたすことがあります。特に糖尿病治療を行っている方は低血糖になるリスクが高いため注意が必要です。

また、副作用として低血糖をきたす薬剤にβ遮断薬やジソピラミド(Naチャネル抑制薬)などがあるそうです。

③に該当しない場合は④に移ります。

④低血糖時の血中インスリン、Cペプチド(CPR)を測定

(ちなみにCPRはプロインスリン(インスリン前駆物質)が分解されるときに発生する物質のことで、内因性インスリン分泌能を推定します。)

・血中インスリン↑、血中CPR↑

→血中インスリン抗体を検査し、上昇していればインスリン自己免疫症候群となります。上昇していなければインスリノーマを考え造影CTを考慮します。

・血中インスリン↑、血中CPR↓

→隠れてインスリンを注射していることを考えます。

・血中インスリン↓、血中CPR↓

→副腎皮質機能検査(ACTH、コルチゾール)を行います。副腎皮質機能が低下している場合は下垂体前葉機能低下(下垂体腺腫、Sheehan症候群、ACTH単独欠損症など)や副腎不全を考えます。

副腎皮質機能が低下していない場合は肝硬変や敗血症、糖原病、膵外腫瘍を考えます。

(小D)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

肺炎患者の対応・・・誤嚥のリスク

今回もNHCAPの続きで、誤嚥のリスクについてです。

誤嚥と言うと、「誤嚥性肺炎」とほぼ同義に用いられているのが、実情だと思います。あなたも、聞いたり、使ったことがあると思います。

では、誤嚥性肺炎の定義がどうなっているのかあなたは知っていますか?

実は誤嚥性肺炎の明確な定義はないのですが、一般的には、「ADLや全身機能の低下、特に脳血管障害を有する場合に認められやすい嚥下機能障害を背景に起きる肺炎で、高齢者の食事摂取に関連して発症する」と理解されています。

実際のところNHCAPの患者さんは、高齢でADLの低下を来しており、脳血管疾患の既往も多いなど、誤嚥性肺炎とかなりオーバーラップしているというのは、あなたも直感的に理解できると思います。

HAPでも、免疫能が低下した耐性菌リスクの高い肺炎と、脳血管障害を背景とする誤嚥が関与する肺炎との二面性を併せ持っているのも理解できます。

実際、誤嚥のリスクが多いほど急性期や慢性期の死亡率、さらに再入院率の上昇に関連しており、そのリスク因子を考慮することで急性期死亡率を低下させる可能性があります。

そこで、NHCAPでもHAPでも、最初に患者背景のアセスメントで誤嚥のリスク評価をしましょうと、ガイドラインでも推奨しています。

ただし、ここで注意点があります。誤嚥性肺炎の明確な定義はないと先述しましたが、誤嚥のリスクが多いから、誤嚥性肺炎を起こすという訳ではありません。つまり、誤嚥のリスクが多い≠誤嚥性肺炎ということです。

モヤモヤが解消されないかもしれませんが、高齢者の肺炎だから抗菌薬はABPC/SBTと、何も考えずに機械的に選択するのではなく、患者さんの状態をよく把握して、「どこで?何が?」を考えながら治療にあたることが大事だと思います。

*このシリーズは今回で終了します。

(編集長)

ペースメーカーの交換中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry