臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

今年度も始まりました!・・・松永先生の感染症レクチャー

4月18日に感染症の松永先生による今年度1回目のレクチャーが開催されました。昨年はZoomでの開催でしたが、今回は当院にお越しいただいての開催でした。感染症レクチャーのことは、このブログでは何度も紹介していますが、今年で15年目となる当院のコアなレクチャーの一つです。

松永先生のことを紹介すると、東大医学部を卒業後に在沖縄米国海軍病院インターン、東大医学部附属病院内科研修医、そして茨城県立中央病院内科研修医を経て、2002年から米国コロンビア大学関連病院St.Luke’s-Roosevelt Hospital Center内科レジデント、2005年からUCLA関連フェローシッププログラム感染症科臨床フェローを修了されています。帰国後は東京医科大学病院感染制御部を経て、2010年から帝京大学医学部付属病院の感染制御部の病院教授としてご活躍の先生です。

当院には平成21年から感染症カンファや院内講演会などでお越しいただいており、現在も年5回の研修医向けの感染症レクチャーをお願いしています。これだけ長い期間に渡って一人の感染症専門医から教えを受けるのは、なかなか無いことかもしれません。

実際に10年前に松永先生のレクチャーを受けた先輩ドクターがいて、筋の通った文化のようになっているように思います。そして松永先生のレクチャーで学んだことを総合内科をローテーション中に繰り返し実践し、身につけていくていくのが水戸済生会での初期研修の強みです。

年度初めのテーマは、昨年同様に「COVID19感染症」のオーバービューと「感染症診療の基本」でした。COVID19についての最近の動向に加えて、改めて標準予防策の重要性を確認しました。そして「感染症診療の基本」は非常に重要な内容なので、このブログのオープン当初からネタとして何度も紹介してきましたが、何度やっても勉強になるので、今後も復習もかねて紹介していきます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

感染性心内膜炎に細菌性髄膜炎を合併した一例 松永先生の感染症カンファより

9月13日に松永先生による感染症カンファが行われました。その際、症例発表した患者さんについて軽くまとめます。

患者さんは既往に糖尿病がある施設入所中の84歳男性。入院1週間前より発熱を認め、なかなか改善しないため入院されました。入院当初は、尿検査より尿路感染症を疑い、セフトリアキソン(CTRX)を開始しましたが、尿のグラム染色でグラム陽性球菌(GPC)を認め、次に血培でGPC4本/4本で陽性と判明したため、バンコマイシン(VCM)を追加しました。後日、尿培・血培の結果が分かったのですが、結果はメチシリン感受性黄色ブドウ球菌(MSSA)でした。

さて、ここまでで違和感を感じたあなたはスバラシイです。尿路感染症の原因としてMSSA??

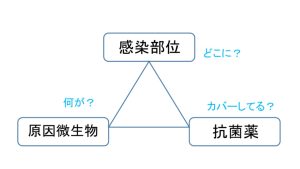

尿路感染症の原因菌として多いのは、大腸菌などのグラム陰性桿菌(GNR)であり、MSSAの頻度は多くありません。松永先生のカンファでもよくでてきますが、感染症治療を考えるときは下図の三角形を意識すると良いです。

どこに?何が?を意識して他に熱源がないか精査したところ、心エコー検査で感染性心内膜炎(IE)の診断となりました。また意識レベルが悪く、頸部硬直を認めたため、髄液穿刺をしたところ、多核球優位の細胞数高値を認めました。この患者さんはIEに細菌性髄膜炎を合併していたのです。

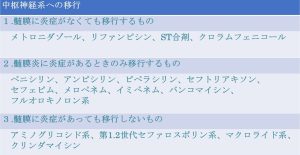

では治療はどうするのか。MSSAのIEのみならば第一世代セフェムのセファゾリン(CEZ)でいいのですが、髄膜炎を合併している場合、CEZは下図のように髄液移行性がないため使用できません。今回の症例は髄液移行性を考慮してCTRXを6W投与しました。しかし、CTRXはMSSAをカバーしているものの抗菌活性は強くありません(CEZに劣る)。

実際のところIEのMSSA髄膜炎合併例に対する治療は現場で苦心する状況であり、苦肉の策としてセフェピム(CFPM)やメロペネム(MEPM)などの広域抗菌薬を使用することもあります。(MSSAごときに緑膿菌をカバーする広域抗菌薬か、、、泣)

具体的な例として、髄膜炎用量で抗菌薬(CFPM、MEPM、CTRXなど)を2週間程度投与し、髄液フォローした後に、CEZを4週間投与するという治療戦略があるそうです。

※国内では承認されていませんが、海外ではMSSAに強い抗菌活性があり、髄液移行性がある抗菌薬にナフシリンやオキサシリンというのもあります。このためMSSAの髄膜炎で悩むことはないそうです。

(新潟県産もやし)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送ってるのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

感染性心内膜炎(IE)を疑う時

こんにちは。研修医1年目のチャリンコです。研修が始まって半年たちますが、感染性心内膜炎(IE)や、その疑いがある患者さんは思っていた以上に多いなと感じたので、いつ疑わなくてはいけないのかや合併症について簡単にまとめてみました。

【感染性心内膜炎(infective endocarditis:IE)を疑うとき】

感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドラインには『IEとは、弁膜や心内膜、大血管内膜に疣贅を形成し、菌血症、血管塞栓、心障害などをおこす全身性敗血症性疾患である。』と書いてあります。これを読むだけで、IEはとても恐ろしい疾患であることが分かります。

IEの主な症状には発熱、心雑音、体重減少、Osler結節やJaneway病変などがありますが、患者さんの主訴は多彩です。不明熱のエピソードや塞栓症の症状を主訴に来院することも多く、疑っていないと見逃してしまう疾患として有名です。たとえば、腰痛を主訴に来院した患者さんで発熱があったため精査したところ、腰痛の原因は化膿性椎体炎で、背景にIEが隠れていたなんていうことがあります。

では、どんな時にIEを疑えばよいのでしょうか?それは原因不明の発熱や炎症が続いている時、血液培養でブドウ球菌やレンサ球菌などのグラム陽性球菌になった時、その他の菌でも血液培養が陽性になり続ける時です。こんな時は積極的にIEを疑う必要があります。

また、IEの診断をして治療を開始しても油断はできません。多彩なIEの合併症に注意して治療を進めていかなければなりません。

以下にIEの合併症を挙げます。

・心不全: 合併症の中で最も多い。感染による大動脈弁、僧帽弁の弁破壊でおきることが多い。

・塞栓症: 脳梗塞が最も多い。脾臓がそれに次ぐ。その他に化膿性椎体炎、敗血症性肺塞栓症など。

・中枢神経合併症: 脳梗塞が最も多い。その他にTIA、髄膜炎、脳膿瘍など。

・腎障害: 腎梗塞、腎膿瘍、腎炎、抗菌薬による腎障害など。

IEは合併症も多彩であり、特に中枢神経合併症に関しては、明らかな神経症状がなく、頭痛、めまいなどの非特異的な症状のみであっても、場合によってはIEによる合併症を疑ってMRIや造影CT撮影を行う必要があります。反対にIEが疑わしい患者さんで塞栓症や中枢神経の症状をみたら、もしかしたら背景にIEがあるかも!と考えなければなりません。

以上のようにIEは主訴や症状、合併症が多彩で見逃されやすい疾患ですが、疑わしい場合は常に鑑別に入れていれば、もしかしたら…と気づくことができ、早期診断ができるかもしれません。疑わしい時はIEを鑑別からもらさないよう注意したいですね!

(チャリンコ)

松永先生のレクチャー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送ってるのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

梅毒の治療

前回までで、は梅毒の症状と診断についてまとめてきました。最後のテーマは梅毒の治療についてです。

梅毒の治療は、感染症を防ぐほか、合併症の予防につながるので治療歴がなければ積極的に治療します。ペニシリンがすべての病期に

選択すべき抗生物質です。

以下は処方例です。

【第一期・第二期梅毒、潜伏梅毒】

・アモキシシリン2-3gを2回/日+プロベネシド1gを1回/日、経口 14日間

・セフトリアキソン1gを生食10mlに溶解し1回/日、静注 14日間

・ペニシリンアレルギーの場合、テトラサイクリン500mg4回/日、経口 14日間

*後期潜伏梅毒の場合は4週間投与

*アモキシシリンに尿酸排泄薬のプロベネシドを併用するのは、アモキシシリンの尿中排泄を阻害して、血中濃度を維持するためです。

【第三期梅毒】

・筋注用ベンジルペニシリンカリウム720万単位を1週間おきに240万単位ずつ3回筋注

・セフトリアキソン1gを生食10mlに溶解し24時間毎に静注 14日間

治療上最も重要なことはRPRなどの定量非トレポネーマ抗原検査の抗体価が低下し、最終的に陰性化あるいは安定化することの確認です。治療後は3-6か月毎にRPR定量化検査をし、低下しているなら効果あり、4倍希釈以上の値の上昇は再感染、再発を疑わせます。

※Jarisch-Herxheimer反応

第一期・第二期梅毒患者の治療開始後数時間で、発熱、皮疹の増悪、リンパ節腫脹などを生じることがあります。第一期梅毒では半数で、第二期梅毒ではほとんどの症例で生じます。自然に消失するので、薬剤性の発熱と判断して、治療を中断してはいけません。国試でもそろそろ出題されそうと噂されてる内容なので学生の方は覚えておくといいかもしれませんね。

(新潟県産もやし)

松永先生とベッドサイドで診察中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆内科専門研修プログラム説明会@Zoomを開催します!

来年度からの専門研修をどうするか? 医局はどうしたらいいのかお悩み中のあなた。

医局に属さずに消化器内科、腎臓内科、循環器内科のサブスぺ資格を取得できる

水戸済生会の内科専門研修プログラムについて、下記日程で説明会を開催します。

J2が対象ですが、関心のあるJ1や医学生も参加可能です。ぜひご参加ください。

日時:2022年9月21日(水)20時~(40分程度の予定です)

場所:Zoom

内容:①内科専門研修の概略について

②消化器内科の専門研修について

③腎臓内科の専門研修について

④循環器内科の専門研修について

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送ってるのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

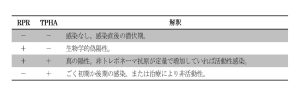

梅毒の診断

前回は梅毒の臨床症状についてまとめました。今回は梅毒の診断についてです。

基本的には感染初期(第一期・第二期)以外は潜伏する疾患であるため、血清学による診断に依存します。

①非トレポネーマ抗原による検査

梅毒に感染するとリアゲンと呼ばれる脂質と反応する抗体を産生し、この抗体を検出するのにRPRやVDRLなどがあります。定量化することで疾患の活動性や治療に対する反応の指標となる点で有用です。感染直後(リアゲンに対する抗体産生まで3-6週間必要)や第三期梅毒(特に脊髄ろう)では偽陰性となることに注意が必要です。また、膠原病や急性ウイルス性疾患、Hansen病、妊婦などで生物学的偽陽性になることもあります。

②トレポネーマ抗原による検査

TPHAやFTA-ABSで検出します。感度が高く(80%以上)、感染初期や第三期梅毒で非トレポネーマ抗原抗原検査が偽陰性を示すときでも、真の陽性を示します。また特異度も高く、非トレポネーマ抗原検査による陽性が偽陽性か真の陽性かを確認できます。トレポネーマ抗原検査は一度陽性となれば生涯陽性です。

まとめると以下の表になります。

なお、どの病期であっても神経梅毒を来しうるので、常に神経梅毒も鑑別に挙げておく必要があるそうです。神経梅毒の診断は以下の条件を満たす必要があります。

・トレポネーマ抗原検査で陽性。

・髄液5mm3中に最低5つの単核細胞が存在+髄液蛋白>40mg/dL

・髄液中のFTA-ABSやVDRLが陽性。

*梅毒は5類全数把握疾患でRPR値が16倍以上の場合は7日以内に保健所に届け出が必要なことも覚えておいてください。

(新潟県産もやし)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆内科専門研修プログラム説明会@Zoomを開催します!

来年度からの専門研修をどうするか? 医局はどうしたらいいのかお悩み中のあなた。

医局に属さずに消化器内科、腎臓内科、循環器内科のサブスぺ資格を取得できる

水戸済生会の内科専門研修プログラムについて、下記日程で説明会を開催します。

J2が対象ですが、関心のあるJ1や医学生も参加可能です。ぜひご参加ください。

日時:2022年9月21日(水)20時~(40分程度の予定です)

場所:Zoom

内容:①内科専門研修の概略について

②消化器内科の専門研修について

③腎臓内科の専門研修について

④循環器内科の専門研修について

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送ってるのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

梅毒の症状

今回はJ1の新潟県産もやし先生が梅毒に関する記事を書いてくれました。

もやし先生はその名の通り、新潟大学とのたすき掛けで当院に来てくれて研修中ですが、自分の担当患者さんのプロブレムリストを整理している時に梅毒に気づき、それをまとめてくれました。主病名と関係ないプロブレムかもしれませんが、こういったことを調べていくのが、おそらく一番効率のいい勉強法だと思いますよ。

**************************

梅毒の患者さんがいたので、テーマに分けてまとめたいと思います。

梅毒はTreponema pallidumによる感染症で、性感染症による後天梅毒と経胎盤感染による先天梅毒があります。今回は梅毒の臨床症状について記載します。梅毒は病期によって様々な症状をきたします。

【第一期梅毒(感染後3週-3カ月)】

硬性下疳(T.pallidum侵入部局所の病変で、無痛性)を生じ、治療なしでも病変は消失します。多数の病変がある場合はヘルペスと混同しやすいですが、無痛性なのが特徴的です。

【第二期梅毒(感染後3カ月-3年)】

・全身症状が強く、皮疹、咽頭痛、筋肉痛、全身リンパ節腫脹、脱毛、食思不振などを伴います。

・皮疹は多様であり、扁平コンジローマ(肛門や外陰部など扁平隆起状の結節)、バラ疹(全身性の淡い紅斑で数日で消失)、梅毒性乾癬(掌蹠に限局した皮疹)などがあります。

・第一期、第二期どちらも髄液へ感染し、髄膜炎や脳神経障害など中枢神経障害をきたします。

【早期潜伏性梅毒】

感染後1年くらいまでの時期に第二期梅毒の再発がみられ、再発を繰り返すたびに臨床像は軽度になります。

【後期潜伏性梅毒】

第三期が出現するまでのサイレント期間で、臨床的には血清検査以外の異常はほとんどありません。

【第三期梅毒(感染後3年-)】

・無治療の人の約1/3がこの病期に至るとされ、ゴム腫(皮下や骨などに肉芽腫性炎症)、心血管梅毒、神経梅毒などが代表です。神経梅毒は脳実質が障害されると進行麻痺、脊髄ろうをきたします。

・進行麻痺:感染後10-20年で人格変化や記憶障害が出現し、末期には四肢麻痺も呈します。

・脊髄ろう:感染後15-20年で発症し、電撃痛、深部感覚障害や瞳孔異常(Argyll Robertson瞳孔)をきたします。

臨床像のかなりの部分が起因菌自体の病原性よりも宿主側の免疫応答事態によるので、臨床像は非常に多岐にわたります。今回経験した症例は、後期潜伏期梅毒と考えられるものでした。梅毒の患者さんがいたら、本を見ながらでも、どの病期なのか把握するといいかもしれません。

(新潟県産もやし)

朝回診の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆内科専門研修プログラム説明会@Zoomを開催します!

来年度からの専門研修をどうするか? 医局はどうしたらいいのかお悩み中のあなた。

医局に属さずに消化器内科、腎臓内科、循環器内科のサブスぺ資格を取得できる

水戸済生会の内科専門研修プログラムについて、下記日程で説明会を開催します。

J2が対象ですが、関心のあるJ1や医学生も参加可能です。ぜひご参加ください。

日時:2022年9月21日(水)20時~(40分程度の予定です)

場所:Zoom

内容:①内科専門研修の概略について

②消化器内科の専門研修について

③腎臓内科の専門研修について

④循環器内科の専門研修について

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送ってるのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

CDIの検査

J1のカニちゃんがCDIの記事を書いてhttps://recruit.mito-saiseikai.jp/archives/4702くれました。ベッドサイドで疑問に思ったことや調べたことを、このような形でアウトプットしておくのは、効率的で良い勉強法ですよ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

みなさんこんにちは。

いかがお過ごしでしょうか。世間はサル痘やコロナで賑わっていますが、私が病棟で、今まさしく直面しているのはCDIです。

CDIとは、Clostridium difficile infection、偽膜性腸炎のことを指します。

国試的には接触感染で、抗生剤使用後に発症し、下部消化管内視鏡で偽膜形成、メトロニダゾールで治療、アルコール手指消毒が無効、などなどキーワードがたくさんある疾患で、頻出の部類かと思います。

では実際の臨床ではどのように検査し、治療していくのか?について紹介したいと思います。

まず、CDIは下痢で発症します。私の経験した症例は便の硬さを示すブリストルスケールで7となる、いわゆる水様便でした。でも実はCDIは無症状から劇症型腸炎まで幅広い臨床像を示します。他には発熱と腹痛をも伴う場合もあります。抗菌薬使用に伴う下痢の20~30%、腸炎の50~75%、偽膜性腸炎の90%はこのCDIが原因とされているので、必ずしも抗菌薬使用+下痢=CDIという訳ではありません。でも、入院中の患者さんで抗菌薬使用中の下痢であれば、やはり疑って以下の検査を行います。

CDIの診断には便検査を行います。ここで調べるのはGDHとCDトキシンの2つです。

GDH(Glutamate dehydrogenase)は全てのC.difficileが持つグルタミン酸脱水素酵素のことで、これが陽性であれば菌自体が存在していることを示します。

次にCDトキシンは菌から出た毒素のことですが、トキシンを産生していない、つまり病原性のないCDもあります。またCDの産生するトキシンにはAトキシンとBトキシンの2種類があるのですが、これらを検出するキット(EIA法)は簡便ですが、一方で感度が低いという弱点があります。

お気づきでしょうか。そうなるとGDH陽性でも、菌自体は悪さをしていない場合、CDトキシンは陰性となりうるのです。また、実はトキシンを産生している(=悪さをしている)のに感度が低くて偽陰性となっている場合もあります。

本当に偽陰性かどうか、それを精査することができるのがNAAT試験です。

NAAT試験というのは、C.difficult のtoxin B遺伝子検出検査(nucleic acid amplification test, NAAT)というもので、PCR検査の1つです。こちらは手間がかかるものの、感度・特異度の高い検査になっています。

こちらでトキシン陽性なら、通常はCDIということで、メトロニダゾールやバンコマイシンの内服治療が開始されます。ただし、NAAT試験で陽性でも保菌しているだけということもあるので、各種ガイドラインでは臨床的な評価で診断することになっています。

一方でトキシン陰性の場合は、メトロニダゾールなどのCDIに対する治療は行いませんが、菌がいる状況に変わりないため、接触予防策を徹底して患者さんの治療にあたることになります。

いかがでしょうか?国試で文章を読めばすぐに分かるような疾患でも、検査の内容までは知らなかったなぁ、ということで、今回書かせていただきました。臨床ではおそらく避けては通れない疾患の1つだろうということもあり、この記事を書くにあたり、私自身も勉強させていただきました。

今後はアルコールによる手指消毒のみならず、CDIを院内に広めないためにも、こまめに手洗いも挟んでいきたいと思っています。

(カニちゃん)

毎朝の回診時のプレゼン

(繰り返すことで上手くなります)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆初期研修採用の申し込みが始まっています

当院は面接をリアル面接とオンライン面接の2つで行います。

日程などを確保するために、お早めにお申し込みください。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

抗菌薬の整理法13 テトラサイクリン系

6月末にリアルで開催された松永先生の感染症カンファでは各抗菌薬を整理しました。

前回のST合剤に続いて、今回はテトラサイクリンです。

【テトラサイクリン 系】

・タンパク合成阻害

・グラム陽性菌

・大腸菌、インフルエンザ桿菌

・横隔膜より上の嫌気性菌

・非定型肺炎の起因菌

・リケッチアに対しては第1 選択

・副作用

–小児:歯牙着色(8 歳以下は避ける)

・商品名

ミノサイクリン (ミノマイシン ® ; MINO)(注;経口)

ドキシサイクリン (ビブラマイシン ® ; DOXY)(経口)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆初期研修採用の申し込みが始まっています

当院は面接をリアル面接とオンライン面接の2つで行います。

日程などを確保するために、お早めにお申し込みください。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

抗菌薬の整理法12 ST合剤

6月末に松永先生の感染症カンファを開催しました。コロナも少し落ち着いてきたこともあって、今回は松永先生にお越しいただきリアル開催となりました。

例年のことですが、2回目は「微生物・抗微生物薬」をテーマに約3時間で、あなたの苦手な抗菌薬を一気にまとめて整理してくれます。「抗菌薬は何となく使っている」「上の先生が良く使っているから」といったレベルから、「この菌を狙うなら、この抗菌薬」という感じに、それぞれの位置づけを理解できるまでにレベルアップしてくれるレクチャーです。

以前からこのブログで各抗菌薬について紹介してきました。

そして、今回はST合剤を紹介します。

【ST合剤】

•核酸合成阻害

•グラム陽性球菌(肺炎球菌、黄色ブドウ球菌)

•グラム陰性桿菌(インフルエンザ桿菌、大腸菌、クレブシエラ)

•尿路感染症で経口薬にde‐escalationする時の候補薬

•ニューモシスチス肺炎にも用いる(予防用量と治療用量は異なることに注意)

•副作用

–血球減少

–肝障害

–腎障害

–発疹

–Stevens Johnson 症候群

•商品名:バクタ® 錠;バクトラミン ® 注

(編集長)

松永先生のカンファ風景

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆初期研修採用の申し込みが始まっています

当院は面接をリアル面接とオンライン面接の2つで行います。

日程などを確保するために、お早めにお申し込みください。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

化学的と物理的・・・治療の2つの軸

松永先生の感染症レクチャーから、前回は感染症【診断】の2つの軸を紹介しました。今回は感染症【治療】の2つの軸についてシェアします。

70歳代の女性が発熱で入院。CVA叩打痛と尿所見から尿路感染症と診断しました。尿培養と血液培養を採取後に抗菌薬(CTRX)を開始。培養結果は、尿も血液も素直なE.coliでした。感受性をみても抗菌薬は当たっているはず。なのに、解熱しないし、CRPも良くならない。

こんな状況に遭遇したら、あなたはどうしますか?

多くの人にとって感染症治療といえば抗菌薬の選択というイメージを持っていると思います。もちろん抗菌薬が重要な軸であるのは間違いないのですが、もう一つの重要な軸も忘れてはいけません。それが「物理的に除去する」ということです。

そもそも、抗菌薬の役割は微生物を「化学的に除去する」ことですが、用量が少なすぎたり、目的のところに十分到達しなければ効果は得られません。ドレナージや洗浄、切除(切断)、人工物の除去など「物理的に除去する」ことを外科医などと協力して治療を行うことを忘れてはいけません。

物理的に微生物を除去するのは具体的に以下のようなものがあります。

-膿瘍

-「うっ滞性」感染症

・胆石・腫瘍による胆道閉塞 ⇒ 胆管炎

・尿路結石による尿路閉塞 ⇒ 尿路感染症

-人工物

・中心静脈ライン

・動脈ライン

・人工呼吸器

・胃管

・尿カテ

・人工弁

・人工関節 など

-壊死組織

冒頭の症例は腎周囲膿瘍を来していたため、単なる抗菌薬の点滴のみでは改善に時間がかかった症例です。幸いドレナージせずに、保存的治療のみで治癒しました。感染症治療の際は抗菌薬だけで安心しないで、物理的な治療の必要性も常に考えておきましょう。

(編集長)

松永先生カンファの重要スライド

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆次は、6月22日(水)開催のレジナビです!

レジナビFairオンライン 2022夏 東日本Week にぜひご参加ください!!

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓