臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

どこで?何が?・・・診断の2つの軸

高齢の患者さんが発熱を主訴に入院してきました。脳梗塞の既往があって、ADLは一応自立していたけど、ほとんど自宅でもベッド上で過ごしているようです。食事などでむせこむこともしばしば。胸部レントゲンも右下肺野で透過性が低下しているように見える。

よくありそうな、誤嚥性肺炎の経過です。抗菌薬の点滴を開始して、徐々に解熱が得られ、全身状態も改善傾向です。ところが、2日後に判明した入院時の血液培養では、4本中4本からE.coliが検出されました。

でも、何かおかしくないですか?

ここで「肺炎なのに血培からE.coli?」と、あなたが違和感を感じたのならスバラシイ!

多くの人は「感受性もあってるし、患者さんも元気になっているし、抗菌薬はこのまま継続でいいね」としか考えません。

でも、ちょっと考えてみてください。そもそもE.coliが肺炎の起炎菌になる得るのでしょうか?

松永先生のレクチャーで何度も登場してきますが、感染症診断の2つの軸は「どこで」、「何が」でした。

「どこで(=感染巣)」が分かると、起炎菌が絞れます。

「何が(=起炎菌」」が分かると、感染巣が絞れます。

E.coliが悪さをするのは肺ではなく、真っ先に尿路感染症が思い浮かびますよね。一度誤嚥性肺炎だと診断してしまうと、たとえ尿検査で膿尿、細菌尿を認めていてもスルーされていたり、単純に結果を確認していなかった、ということが起こります。

培養結果など、後日に結果が判明するものも必ず目を通して、今までの経過と矛盾がないかを振り返ってみてくださ。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆次は、5月31日(火)開催のレジナビでお会いしましょう!

レジナビFairオンライン 6年生対象 ~今からでも間に合う!病院特集~

5月31日 18時から登場します!

ぜひご参加ください!!

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

今年度1回目!・・・松永先生の感染症レクチャー

4月28日に感染症の松永先生による今年度1回目のZoomレクチャーが開催されました。松永先生の感染症レクチャーのことは、このブログでは何度も紹介していますが、今年で14年目となる当院のコアなレクチャーの一つです。

松永先生のことを紹介すると、東大医学部を卒業後に在沖縄米国海軍病院インターン、東大医学部附属病院内科研修医、そして茨城県立中央病院内科研修医を経て、2002年から米国コロンビア大学関連病院St.Luke’s-Roosevelt Hospital Center内科レジデント、2005年からUCLA関連フェローシッププログラム感染症科臨床フェローを修了されています。帰国後は東京医科大学病院感染制御部を経て、2010年から帝京大学医学部付属病院の感染制御部の准教授としてご活躍の先生です。当院には平成21年から感染症カンファや院内講演会などでお越しいただいており、現在も年5回の研修医向けの感染症レクチャーをお願いしています。

これだけ長い期間に渡って一人の感染症専門医から教えを受けるのは、なかなか無いことかもしれません。院内に10年前に松永先生のレクチャーを受けた先輩ドクターがいて、筋の通った文化のようになっているように思います。そして松永先生のレクチャーで学んだことを総合内科をローテーション中に繰り返し実践し、身につけていくていくのが水戸済生会での初期研修の強みです。

今回のテーマは、昨年同様に「COVID19感染症」のオーバービューと「感染症診療の基本」でした。COVID19については後遺症や感染対策も含めてまとめてもらい、研修医たちの断片的だった知識がすっきり整理されたようです。感染症診療の基本は非常に重要な内容なので、このブログのオープン当初からネタとして何度も紹介してきましたが、何度やっても勉強になるので、今後も復習もかねて紹介していきます。

(編集長)

このスライドが一番大事!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

【本年度最終】松永先生の感染症レクチャー

3月1日に今年度最後の松永先生の感染症レクチャー@Zoomがありました。前回はコロナも落ち着ていたのでリアル開催できましたが、残念ながら今回は再びZoomに戻ってしまいました・・・。

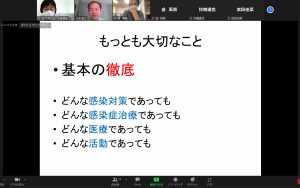

さて、今回のテーマは「医師も知っておきたい感染対策」

切り口としては

1、問題となる微生物を作らない

2、問題となる微生物を広げない

3、耐性菌の種類

4、結局のところ「基本の徹底」

というもので、J2にとっては2年間にわたる感染症レクチャーのまとめという内容でした。

「問題となる微生物を作らない」では、「どこで?何が?」と原因微生物と感染臓器を考えながら抗菌薬を選択し、耐性菌を生まないためにde-escalationや投与期間を考えていくという話でした。

「問題となる微生物を広げない」では、標準予防策や感染経路別(接触感染、空気感染、飛沫感染)予防策に関する話や手指衛生の話でしたが、具体的な事例と絡めて分かりやすく解説していただきました。

編集長が印象に残ったのは耐性菌のところですが、

・耐性菌の感染対策には特別なものはない

・耐性菌かどうかは、検査しなければ分からないので、標準予防策の徹底(=基本の徹底)がもっとも大切

ということを繰り返し強調していたところです。

実は、松永先生は12年前に現在の帝京大学に異動されたのですが、異動された直後に多剤耐性アシネトバクター(MDRA)による院内感染が大問題になり、その対応を仕切った先生です。編集長はその頃のご苦労もある程度知っているのですが、実感のこもった説得力のあるお話でした。

そんな松永先生の感染症レクチャーは新年度も開催されます。このブログでもアップデートしていきますので、ご期待ください。

(編集長)

もっとも大切なことは・・・「基本の徹底」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆インスタもやっています♪

当院の初期研修医らが、院内でのショットを載せていきます。

ぜひフォローお願いします!

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

免疫能低下と感染症2・・・松永先生の感染症カンファ

前回に続いて11月に開催された松永先生の感染症カンファからです。

テーマは「免疫能低下と感染症」で、前回は細胞性免疫の低下と液性免疫の低下を来す場合について整理しました。

今回は、好中球減少について整理します。

好中球減少を来す背景には

・血液疾患

・化学療法

・薬剤

・放射線

関連微生物として

5日未満の初期であれば

・細菌 緑膿菌、MRSA

5日以上の長期では

・細菌

・真菌 カンジダ、アスペルギルス

特に好中球減少時の発熱は、発熱性好中球減少症(FN:Febrile Neutropenia)と呼びますが、FNでは

・症状や所見がでにくい

・進行が速い

・通常みられない部位に感染症が起こる

・まれな微生物による感染症が起こる

といった特徴があります。

具体的な例を出すと

・膿尿がない腎盂腎炎

・髄膜刺激症状のない髄膜炎

・髄液で白血球上昇のない髄膜炎

・身体所見や胸部レントゲンが正常な肺炎

想像すると恐ろしい状況だと理解できると思いますが、こういったものは想定しておかないと診断・治療ができないのです。

前回の繰り返しになりますが、免疫能低下患者における感染症診療は

・感染症診療の原則は、免疫能低下患者でも不変

・免疫能低下の種類で、想定する感染症が異なる

バリア障害

生体機能異常

好中球減少

細胞性免疫の低下

液性免疫の低下

これらを想定しておかないと、診断や治療ができない

これを忘れずに診療しましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

11月30日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

免疫能低下と感染症・・・松永先生の感染症カンファ

11月に開催された松永先生の感染症カンファからです。

テーマは「免疫能低下と感染症」でした。「免疫能低下」とか「免疫不全」と聞くとあなたはどんなイメージを持つでしょうか?

化学療法中の白血球減少とか、HIV感染とかをイメージするかもしれません。人によっては糖尿病患者を免疫能低下と考えているかもしれません。

どれも間違いではありませんが、では、これらの患者さんが発熱を主訴に受診したら、対応は同じでいいのでしょうか?

松永先生が強調した重要点は以下の通りです。

・感染症診療の原則は、免疫能低下患者でも不変

・免疫能低下の種類で、想定する感染症が異なる

バリア障害

生体機能異常

好中球減少

細胞性免疫の低下

液性免疫の低下

これらを想定しておかないと、診断や治療ができない

どういう事かと言うと、感染症の診療をする時は

・患者背景を理解して

・どの臓器の感染症か?

・原因となる微生物は?

・どの抗菌薬を選択する?

・適切な経過観察

という流れがありますが、免疫能低下患者では患者背景の理解、つまりどの免疫能が低下しているかを理解することが必須です。何となく糖尿病の患者だから「真菌もカバーしておこう♪」というものではありません。

そこで今回は、細胞性免疫と液性免疫について整理しておきます。

細胞性免疫の低下を来す背景は

・悪性腫瘍・感染症

急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫、

HIV感染症、HTLV-1関連疾患

・医療行為

移植(造血幹細胞・固形臓器)、

ステロイド投与、免疫抑制剤、

生物学的製剤

関連微生物には

・細菌(細胞内寄生菌)

サルモネラ、ノカルジア、リステリア

Tb、MAC

・ウイルス

ヘルペス属、インフルエンザ、

アデノウイルス

・真菌

Pneumocystis jiroveci

Cryptococcus neoformans

・寄生虫

トキソプラズマ、糞線虫

液性免疫が低下する背景として

・悪性腫瘍・感染症

多発性骨髄腫、HIV感染症

・医療行為

造血幹細胞移植後、脾臓摘出後

関連微生物としては

・細菌

肺炎球菌、インフルエンザ菌、髄膜炎菌

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

6月21日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

久しぶりにリアルのレクチャーでした♪

このブログでは、もう何度も紹介していますが、当院では感染症について松永先生に長年にわたってご指導いただいています。

以前は年に5回ほど来院していただき、レクチャーと症例検討を行っていましたが、コロナになってからはZoomでのレクチャーとなっていました。

そんな松永先生に先日は約2年ぶりで当院にお越しいただき、リアルのレクチャーをしていただきました。テーマは「免疫能低下と感染症」。

久しぶりのレクチャーで、松永先生の話も熱を帯びていましたし、レクチャー後の質問にもだいぶ遅い時間まで付き合ってくれていました。

ZoomにはZoomの良さも当然ありますが、研修医からも「初めての生講義で、Zoomより集中してコミュニケーションを取りながら聴けました」といったリアル良さを実感できたレクチャーでした。

なにより、自分で経験した症例を、感染症の専門家と一緒に振り替えることで、どの時点で、どう考えるべきだったのか?が明らかになってきます。それを次に似た状況になった時に生かせるように自分の中で良く腑に落としておくことが大事です。

次回は免疫能低下と感染症について紹介していきます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

6月21日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

眼窩領域の感染症・・・松永先生の感染症レクチャー

松永先生の感染症レクチャー@Zoomからです。

今回のテーマは「感染症Emergency」でしたが、感染症でのEmergencyって、どんなものだと思いますか?

↓

↓

それには以下の3つ軸で考えてみましょう。

1つ目は「時間」

2つ目は「重症度」

これには局所の重症度と全身の重症度があります。例えば壊死性筋膜炎のような局所の壊死を来す感染症や循環動態や呼吸状態に影響する感染症です。

3つ目が「部位」

これも局所と全身とで考えます。全身ならFocus不明の敗血症性ショックが代表格ですね。局所、つまりアブナイ病変部位と言えば、髄膜炎や前回紹介した咽頭周囲などの頭頚部感染症、縦隔など。そして眼窩領域もアブナイ部位の一つです。

今回まで紹介してきたシリーズの最後に、眼窩蜂窩織炎と眼窩周囲蜂窩織炎についてのまとめを紹介します。

【眼窩蜂窩織炎】

・Medical emergency

・眼球運動障害

・失明の機器

・脳内への波及

・外科的治療を考慮

・抗菌薬の選択は、BBB移行性を考慮する

【眼窩周囲蜂窩織炎】

・眼球事態時には炎症無し

・眼球運動異常なし

・内科的治療のみ

これらは、いずれも副鼻腔炎からの波及が多いとされ、起炎菌はインフルエンザ杆菌、黄色ブドウ球菌、A群連鎖球菌です。

(編集長)

ER当直中の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

6月21日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

頭頚部感染症・・・松永先生の感染症レクチャー

松永先生の感染症レクチャー@Zoomからです。

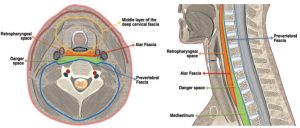

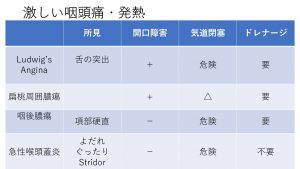

今回は感染症Emergencyの一つとして頭頚部感染症について紹介します。頭頚部感染症は、部位的に気道閉塞を来す可能性があるので、頭に入れておく必要があります。

松永先生が取り上げたのは以下の4つ

・Ludwig’s Angina(ルードヴィッヒ アンギーナ)

口腔底蜂窩織炎のことで、扁桃炎や齲歯を契機に舌下間隙~顎下間隙に波及したもの。口が閉じられなくなり、舌の突出を認めます。

・扁桃周囲膿瘍

側咽頭スペースの感染、開口障害を来すことがあります。

・咽後膿瘍

後咽頭スペースの感染、気道閉塞の危険があり

*下の解剖図ではオレンジのスペースです

・急性喉頭蓋炎

インフルエンザ杆菌が原因として多い。気道閉塞の危険あり。

何となくでも、下図のような解剖のイメージも持っておくとイイですよ。

(編集長)

オレンジのスペースが咽後膿瘍の部位

グリーンのスペースは縦隔につながる部位

左が軸位 右が矢状断 Radiographics 2011;31:1141-1160

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆今夜です! マイナビResident Festivalでお会いしましょう!

10月19日開催の茨城県エリア限定特集に当院も参加します。

初期研修の開始前後でギャップなし。初期研修のホントのところを聞き出してください!

今夜10月19日(火)19:30~20:00に登場します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

6月21日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

壊死性筋膜炎・・・松永先生の感染症レクチャー

今回も松永先生の感染症レクチャー@Zoomからです。前回の記事で紫斑を生ずる感染症をまとめましたが、その中に壊死性筋膜炎が挙げられていました。

あなたが経験したことがあるなら分かると思いますが、壊死性筋膜炎は進行が非常に速くてビビります。そこであなたが慌てないように大事なポイントだけまとめてみました。

壊死性筋膜炎といっても起炎菌や病変の深さでいろいろ分類されていますが、臨床的に治療が大きく変わるわけではないので壊死性軟部組織感染症(NSTI)とう呼び方が提唱されています。

【症状】

Triadとして

・病変の様子に比べて疼痛が非常に強い

・進行が速い

・皮膚が非常に湿潤

この他に、水疱形成、皮膚の変色、出血、握雪感などが見られる

【細菌学的には】

・連鎖球菌:GAS、GCS、GGS

・クロストリジウム

・市中MRSA

・Polymicrobial

【診断】

・画像診断では判断困難

・外科に速やかにコンサルとして、病変部の切開のうえ皮下や筋膜などの状態を確認(一緒に培養も!)

【治療】

・治療のメインは外科的デブリ

・抗菌薬は補助的な位置づけ

・培養で同定されないこともあるので、広範囲にカバーする

とにかく20~30分の単位で皮膚病変拡大していくので、画像検査に時間を取られることなく、速やかに外科に連絡して、すぐデブリすることが大事です。ためらってしまうのは分かりますが、ここは違っていて怒られても気にすることはありません。見逃すとヤバいことになります。

(編集長)

えーっと、次の救急車は何だっけ?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆マイナビResident Festivalでお会いしましょう!

10月19日開催の茨城県エリア限定特集に当院も参加します。

初期研修の開始前後でギャップなし。初期研修のホントのところを聞き出してください!

当院は10月19日(火)19:30~20:00に登場します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

6月21日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。

紫斑を生ずる感染症・・・松永先生の感染症レクチャー

9月に開催された松永先生の感染症レクチャー@Zoomからです。今回のテーマは「感染症Emergency」でしたが、その中で強調されていたポイントの一つを紹介します。

それは「所見が感染そのものによるとは限らない」

どういう事かというと、「感染による局所の所見なのか?全身の反応なのか?を考えながら対応する必要がある」ということです。

あまりピンとこないあなたに、具体的な例を挙げると、

意識障害 ≠ 中枢神経系感染症

嘔吐・下痢 ≠ 消化器感染症

これは何となく分かりますよね?

その中で皮膚所見、特に紫斑の出現は、局所感染としても全身状態の表出としても重要なのでまとめておきます。

<紫斑を生ずる感染症>・・・・部位から

局所・・・皮膚軟部組織感染

・壊死性筋膜炎

・ガス壊疽

全身状態の表出として

・感染性心内膜炎

・電撃性紫斑病:肺炎球菌、髄膜炎菌、ロッキー山脈紅斑熱など

・DIC

<点状出血/紫斑を生ずる微生物>

・細菌

GPC:肺炎球菌、黄色ブドウ球菌

GNC:髄膜炎菌、淋菌

GNR:敗血症からのDICとして、カプノサイトファーガ

非定型:リケッチア

・ウイルス

デング熱

ヘルペス属(EBV、CMV)

・寄生虫

マラリア

紫斑の広がりはRed flag signです!

感染による局所の所見なのか?全身の反応なのか?を意識しながら、病歴や身体所見を取るようにしてください。

(編集長)

これからPICC2件♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆マイナビResident Festivalでお会いしましょう!

10月19日開催の茨城県エリア限定特集に当院も参加します。

初期研修の開始前後でギャップなし。初期研修のホントのところを聞き出してください!

当院は10月19日(火)19:30~20:00に登場します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、こちらからご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆レジナビFairでの病院紹介動画が見れます!

6月21日に開催されたレジナビFairでの紹介動画(11分)を、こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください!

◆水戸済生会の内科専門研修説明動画はこちら

「レジナビFair 専門研修(内科)プログラム」で紹介された説明動画がご覧いただけます。