臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

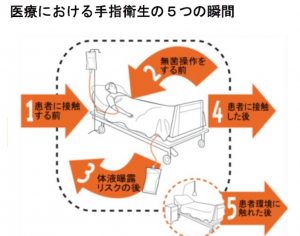

「改定版」新型コロナウイルス感染から身を守る・・・手指衛生のタイミング

前回は標準予防策の要である

手指衛生について紹介しました。

正直なところ、手の洗い方なんて

あまり面白い内容ではないと思います。

でも、他人に感染させないため、

そして何より自分の身を守るため、

これが何より大事です。

さて、ここで質問です。

「手指衛生は、どのタイミングで

やるのが良いでしょうか?」

↓

↓

↓

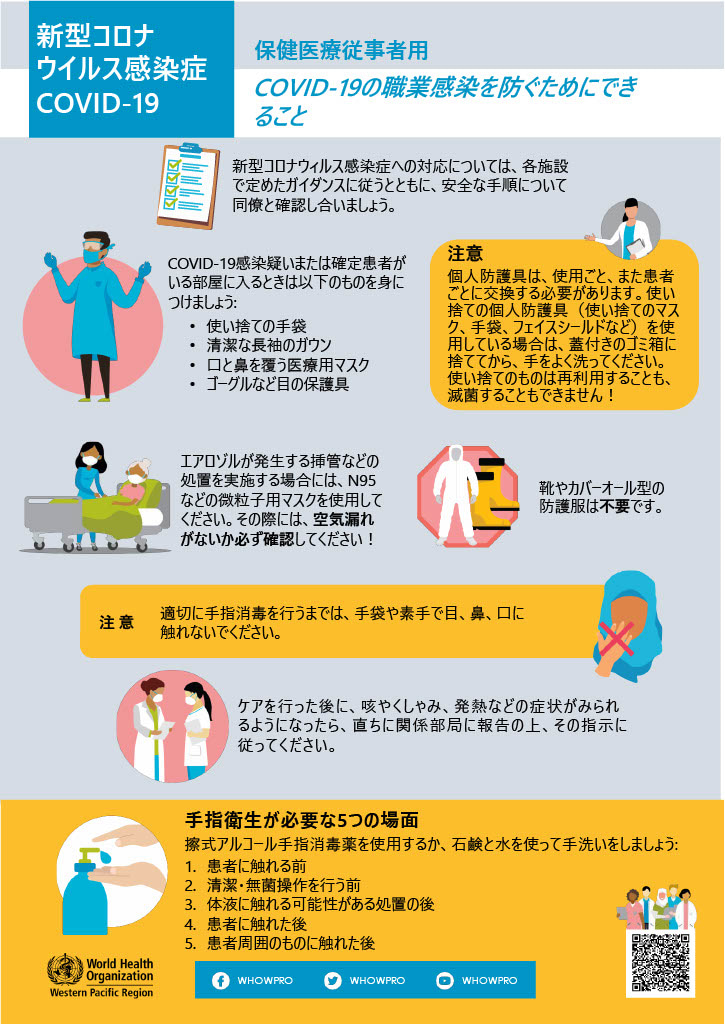

それは以下の5つのタイミングです。

① 患者に触れる前

② 清潔・無菌操作をする前

③ 体液に暴露された可能性がある場合

④ 患者に触れた後

⑤ 患者周辺の物品に触れた後

これはWHOが推奨しているものですが、

これだけ覚えようとしても、すぐ忘れます。

こういう時は、理由付けしておくと

忘れにくくなります。

・患者に触れる前

手指を介しての感染から患者を守るため

・清潔・無菌操作をする前

点滴やカテーテル挿入の際などに

患者の体内に微生物を入れないため

・体液に暴露された可能性のある場合

自分と医療環境を守るため

・患者に触れた後

自分と医療環境を守るため

・患者の周辺物品に触れた後

自分と医療環境を守るため

さらに新型コロナでは、病棟の

タブレットやキーボード、マウスなど

からの感染拡大も指摘されています。

これらに触る前後、つまり病棟で

電子カルテに触る前後にも

アルコールによる手指消毒を

行いましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆レジナビFairオンライン

に参加します!

1月18日から開催される

初期研修医向けのWeb企画

レジナビFairオンライン2021

東日本Week

~専門研修(内科)プログラム~

に当院も参加します。

当院の出番は

1月20日(水)19時~

参加受付は当日15時までです!

ぜひご参加下さい!

◆新春企画!

Web版・個別病院説明会を

開催します。

そろそろ研修病院の情報を集め

始めないと。

でも、Web情報だけで

いいんだろうか?

新型コロナの蔓延で、昨年以上に

病院見学がやりにくくなっています。

確かに病院見学に行く機会は減って

いますが、研修の実際を知ることは

できます!

昨年夏に開催して好評だったWeb版・

個別病院説明会を開催予定です。

開催期間

令和3年1月12日(火)

~1月29日(金)

*平日のみ対応

*時間はお申し込み後に調整します

所要時間

15~30分程度

*当院の初期研修医が直接

あなたの質問に対応します。

Zoomを使って直接当院の研修医

から、研修のホントのところを

聞き出してください!

↓

◆こちらもご覧ください!

水戸済生会がレジナビ動画で

紹介されています!

「レジナビオンライン東日本」での

病院紹介動画がアップされています。

ぜひご覧ください。

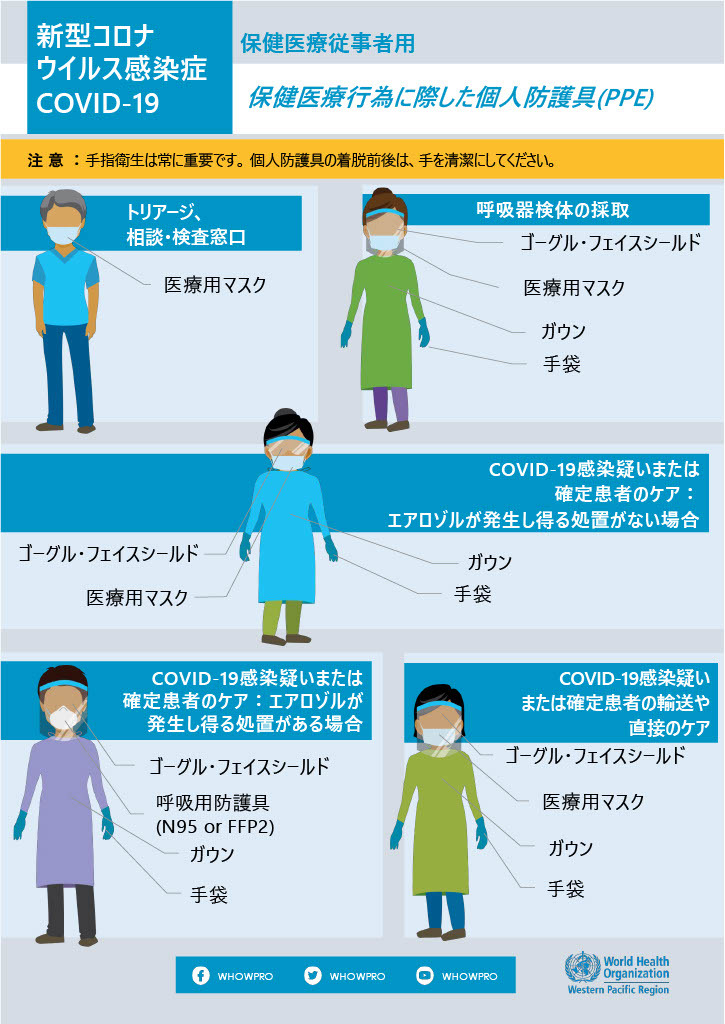

「改定版」新型コロナウイルス感染から身を守る・・・標準予防策

新型コロナウイル感染の拡大が

止まりません。都内などでは、

救急要請をしても、搬送先がなくて

搬送できないケースも出ている

とか、ベンチレーターを装着でき

ない患者がでているといった報道も

出ています。

昨年春にはヨーロッパやアメリカで

起こっていたことが、今の日本で

現実になっています。

昨年4月に、このブログで感染予防

についての記事を掲載しましたが、

その際の記事をアップデートして

再度掲載します。ぜひ確認してください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新型コロナウイルス感染症は

飛沫・接触感染で拡大することが

分かっています。

ということは、標準予防策に加えて、

経路別予防策である、飛沫予防

策と接触予防策をきっちり守れば

感染から身を守ることができる

ということです。

あなたも、他人に感染させない

ために、そして何より自分の身を

守るために、予防策をよく理解して、

実践できるようにする必要が

あります。

そこで、今回は標準予防策に

ついて紹介します。

最初にあなたに質問です。

標準予防策とは何ですか?

↓

↓

これをスラスラ答えられる

研修医はほとんどいないので

安心してください。

でも、大事なことなので確認して

おきましょう。

標準予防策とは、すべての人は

伝播する病原体を保有している

と考え、患者及び周囲の環境に

接触する前後には手指衛生を行い、

血液・体液・粘膜などに暴露する

恐れのある時は個人防護具を

用いることです。

この中で一番できていないのが

手指衛生です。

ここは編集長も新型コロナを

きっかけに、しっかり見直して、

実施しています。

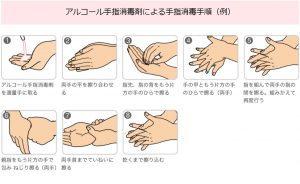

手指衛生の手順については

手指消毒用アルコールを扱って

いるサラヤ(株)の医療従事者向け

サイトは、分かりやすくて

おススメです♪

特に院内ではアルコールを用いた

手指消毒を行っているので、

今回は上記サイトから転載

させていただきます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有する

スペシャリスト

を目指します

◆レジナビFairオンライン

に参加します!

1月18日から開催される

初期研修医向けのWeb企画

レジナビFairオンライン2021

東日本Week

~専門研修(内科)プログラム~

に当院も参加します。

当院の出番は

1月20日(水)19時~

参加受付は当日15時までです!

ぜひご参加下さい!

◆新春企画!

Web版・個別病院説明会を

開催します。

そろそろ研修病院の情報を集め

始めないと。でも、Web情報だけで

いいんだろうか?

新型コロナの蔓延で、昨年以上に

病院見学がやりにくくなっています。

確かに病院見学に行く機会は減って

いますが、研修の実際を知ることは

できます!

昨年夏に開催して好評だったWeb版・

個別病院説明会を開催予定です。

開催期間

令和3年1月12日(火)

~1月29日(金)

*平日のみ対応

*時間はお申し込み後に調整します

所要時間

15~30分程度

*当院の初期研修医が直接

あなたの質問に対応します。

Zoomを使って直接当院の研修医

から、研修のホントのところを

聞き出してください!

↓

◆こちらもご覧ください!

水戸済生会がレジナビ動画で

紹介されています!

「レジナビオンライン東日本」での

病院紹介動画がアップされています。

ぜひご覧ください。

抗菌薬で胆石 その2

偽胆石症の診断には,腹部 CT や

腹部超音波検 査などの画像診断が

最も有用である。

腹部 CT では,胆嚢内に石灰化を伴う

胆砂様の 沈殿を示し,超音波検査でも

高輝度で音響陰 影を伴う胆砂様の

所見を示す例が多い。

偽胆石症発生のリスク因子としては,

①CTRX の1日2 g以上の投与

(小児例では1日2 g以上の 高用量投与や

長期投与例が多い)

②絶食による胆 嚢収縮能の低下

③脱水(胆汁量の減少や胆汁の濃縮)

④高カルシウム血症

⑤腎機能障害(CTRX の血中濃度上昇)

などが挙げ られている。

偽胆石症の治療は、多くが自然消失する

ため,自覚症状がなければ CTRX 投与を

中止として自然消失を待つことである。

ただし,胆嚢炎や黄疸,膵炎 などの

合併症をみた場合には,手術を含めて

通常の胆石症同様に適切な処置が

必要である。

CTRX 投与例の多くは,偽胆石症に

気付くことなく経過しているものと思われる。

しかし,腹痛や肝機能異常などを認めた

時には,本症の発生を念頭に速やかな

腹部 CT,腹部超音波検査などの

画像検査を行い,CTRX 投与中止を

含めて適切な処置を行うことが重要である。

(Suzu)

救急車が途切れたところで、ちょっと一息

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

レジナビFair オンライン

東日本Week 2020 に

参加します!

当院は9月18日(金)18:30から

ライブ配信です。

病院説明と質疑応答がそれぞれ10分間の

計20分間です。

ぜひご参加ください!

—–

抗菌薬で胆石 その1

3世代セフェムの代表格である

セフトリアキソン(CTRX)は、他の

セフェム系抗菌薬と違って、1日1回

投与が可能であったり、市中肺炎や

尿路感染症など、いろいろな場面で

使われる抗菌薬です。

そのCTRXには、胆石や胆泥といった

意外な副作用があるのを、あなたは

知っていましたか?

CTRX投与中にエコーなどで胆泥が

見えるのを偽胆石症というのですが、

今回はJ1のSuzuがまとめてくれた

ので、シェアします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CTRXの特徴として、胆汁中移行が

血 中の 20~150 倍ときわめて良好で

未変化体のまま 胆汁中に排泄される,

構造式の Na は Ca イオン との親和性

が高く,2 個の Na+が 1 個の Ca++と

結合して不溶性の CTRX カルシウム塩

となることが挙げられる。

この他,CTRX は肝での胆汁酸排泄を

阻害し胆汁中のCaイオン濃度を上昇させ

たり、動物実験で胆嚢収縮能を低下

させることなども報告されている。

偽胆石症の臨床像は

①CTRX 投与症例の 15~46% に発生

②投与開始から 2~28 日後に発 生

③投与終了後数日~60 日にて自然消失

④80% 以上が 無症状で経過

⑤50~19% に腹痛・嘔気・嘔吐症状あり

などで,まれに急性胆嚢炎,総胆管

への嵌頓,急性膵炎,閉塞性黄疸などの

合併症もあり内視鏡的 乳頭切開術や

胆嚢摘除術を必要とすることもある。

(Suzu)

CT室で画像の確認

—–

BLPARとBLNAR、BLPACR

感染症で苦手意識をもつ理由に

たくさんの略語があります。

知っていれば、なんてことないの

ですが、抗菌薬の略語だけでも

たくさんあるのに、PRSPとか

ESBLとか、ごちゃごちゃしてきますよね。

今回はMeguがBLNARのことをまとめて

くれました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BLNAR (β-lactamase negative

ampicillin resistance)

インフルエンザ桿菌は、その耐性機序

により4つに分類される。

元々のインフルエンザ桿菌はアンピ

シリンが有効であった。しかし抗菌薬の

使用によってβラクタマーゼ産生の

インフルエンザ桿菌(BLPAR:β-lactamase

positive ampicillin resistance)が出現した。

BLPARに対しては、ABPC/SBTが有用で

あったが、次にペニシリン結合タンパク

そのものが変異した耐性株が出現した。

これがBLNARである。

BLNARはアンピシリン、第二世代セフェム

にも耐性を持つため、これを疑う場合は

BLNARにもBLPARにも有効な第三世代

セフェム(CTRXなど等)を使用する。

さらに、βラクタマーゼを産生するにも

かかわらず、βラクタマーゼ阻害薬の

クラブラン酸が効かない耐性株も出現

している(BLPACR= β-lactamase

positive ampicillin-clavulanate resistant)。

BLPACRの報告数はまだ少なく、治療が

確立されていないが、CTRXに感受性の

ある株が残っているとの報告もある。

(Megu)

PICCはお任せ♪

—–

抗菌薬の整理法10 抗MRSA薬その2

松永先生の感染症カンファから、

今回は抗MRSA薬の使い方です。

MRSAの治療薬として、以下の

4つが代表的なものとして挙げらます。

[バンコマイシン(VCM)]

・点滴、経口

・MRSA感染症治療の第一選択

・グラム陽性菌にのみ有効であり、

MRSAにも有効

・経口の場合は、クロストリジウム

ディフィシル(CD)に対して

・主な副作用

①腎障害(他の腎毒性薬併用時)

→予防:4日以上投与する場合は

血中濃度測定(トラフ値)を行う

※トラフ値:薬物を反復投与した際の

定常状態における最低血中薬物濃度。

VCMでは目標トラフ値は10-20に保ち、

腎機能が正常ならば15-20を保つ。

10以下では、MRSA感染症治療の

有効性が低く、耐性株の発現リスクあり

20以上では腎毒性の発現が高率となる

②レッドマン症候群

VCM急速投与でヒスタミンが遊離し、

体幹上部の皮膚が発赤する

→予防:1時間以上かけて投与する、

抗ヒスタミン薬を併用する

[テイコプラニン(TEIC)]

・タゴシット®(点滴)

・VCMに類似した抗菌薬であり、

トラフ値測定が必要

・ただし、VCMより優れているという

データはなく、第一選択とはならない

・VCMより副作用の頻度が少ない

・何らかの理由でVCMが使用できない

時、比較的安全に使用できる

[ダプトマイシン(DAP)]

・キュビシン® (点滴)

・グラム陽性菌にのみ有効であり、

MRSAにも有効

・血中濃度測定が不要

・使用する際の注意点

①肺炎には無効(肺サーファクタント

により不活化されるため)

②髄膜炎に無効

(髄膜移行性0~8%と不良のため)

③CK上昇がないかフォローが必要

[リネゾリド(LZD)]

・ザイボックス(経口・点滴)

・グラム陽性菌にのみ有効であり、

MRSAにも有効

・経口薬があり、外来治療が可能

・肝排泄型であり、腎機能障害が

あっても使用できる

・副作用頻度が増加するため、

原則として4週間を超えて使用しない

特に≧2週で血小板減少、骨髄抑制

特に≧4週で末梢神経障害、視神経炎

SSRIとの併用でセロトニン症候群

[アルベカシン(ABK)]

・ハベカシン®(点滴)

・アミノグリコシド系抗菌薬

・通常、アミノグリコシド系は原則として

グラム陰性桿菌にのみ有効だが、

アルベカシンは例外的にMRSAを

カバーする。

・通常は上記4つが用いられることが

多く、あまり使用されない。

松永先生のカンファ中

〈参考文献〉

・感染症プラチナマニュアル2020

(岡秀昭著)

・使いこなす抗菌薬

(天沢ヒロ著)

(リサ)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆病院見学に来ませんか?

新型コロナの患者数が気になる

ところですが、今のところ当院では、

県内の状況を見ながら病院見学の

受け入れを再開しています。

当院の研修医が

どんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

ただし、見学受け入れに当たっては

1日あたりの人数を制限したり、

状況によっては、直前であっても

中止をお願いするすることがあります。

また、発熱や体調が悪い場合は

ご遠慮いただきますので、どうか

ご理解いただくようお願い致します。

◆来院できない時には・・・

Web版・個別病院説明会!

病院見学に来ることができなくても

Zoomを使って、当院の研修医と

直接話をしながら初期研修の

ホントのところを聞き出せます。

思いのほか好評だったWeb版・

個別病院説明会ですが、

7月31日まで開催しています!

個別対応なので、周りを気に

することなく、知りたいことを

質問できます。

申し込みは、下記の

見学実習申し込みフォームを

利用して、希望日などを入力し、

「その他ご希望」の欄には

【個別病院説明会希望】

とご記入ください

参加していただいた方には

このブログの人気記事をまとめた

特別レポート(PDF)を無料で

差し上げます。

あなたの参加をお待ちしています!

—–

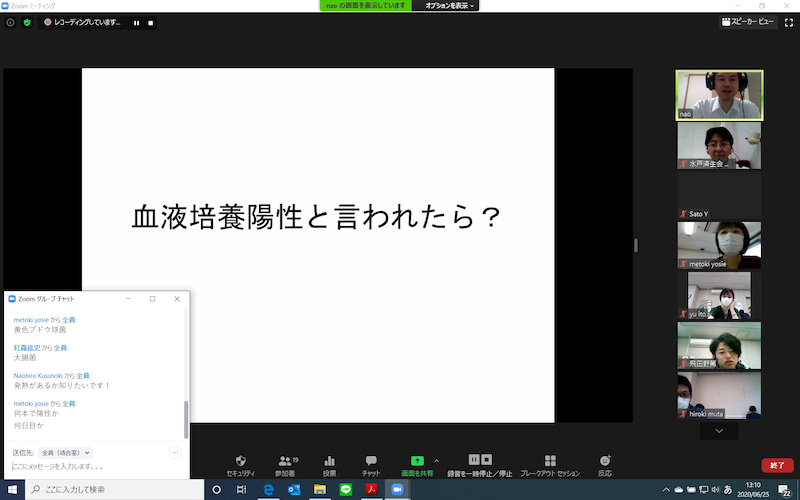

抗菌薬の整理法9 抗MRSA薬その1

6月末に松永先生の感染症

カンファを開催しました。

前回に引き続き、Zoomを使って

行いましたが、松永先生と相談

して、Zoomのいろいろな機能を

少しづつ試してみようということ

になり、今回はチャットを使って

みました。みんなの反応も

分かって、なかなか良かったです。

画面の左下にあるのが、チャットツール

例年のことですが、2回目のテーマは

「微生物・抗微生物薬」です。

3年前から、ペニシリン系、セフェム系

マクロライド系、キノロン系などを

紹介してきました。

そして今年は抗MRSA薬について、

J1のリサがまとめてくれました。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【MRSAとは】

MRSAはmethicillin-resistant-

Staphylococcus-aureus(メチシリン

耐性黄色ブドウ球菌)の略称であり、

β-ラクタム系抗菌薬などに耐性を

持つ多剤耐性菌である。

医療機関で分離される黄色ブドウ

球菌のうち、約60%以上がMRSAと

言われ、院内感染の主要菌である。

MRSAは第三世代セフェム系の多用

により増加しており、近年はバンコ

マイシン耐性のVRSAも報告されて

いる。

【抗MRSA薬の適応】

・β-ラクタム系抗菌薬などに

耐性のグラム陽性菌による感染症

具体的には

MRSAによる各種感染症、

PRSP(ペニシリン耐性肺炎球菌)

による髄膜炎etc

・カテーテル血流感染症(CLABSI)

・重篤なβ-ラクタム系抗菌薬

アレルギーのある患者のグラム

陽性菌感染症

具体的な薬剤の使い方は

次回に続きます。

(リサ)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Web版・個別病院説明会

開催中!

病院見学に来ることができなくても

Zoomを使って、当院の研修医と

直接話をしながら初期研修の

ホントのところを聞き出せます。

思いのほか好評だったWeb版・

個別病院説明会ですが、

7月31日まで開催しています!

個別対応なので、周りを気に

することなく、知りたいことを

質問できます。

申し込みは、下記の

見学実習申し込みフォームを

利用して、希望日などを入力し、

「その他ご希望」の欄には

【個別病院説明会希望】

とご記入ください

参加していただいた方には

このブログの人気記事をまとめた

特別レポート(PDF)を無料で

差し上げます。

あなたの参加をお待ちしています!

—–

新型コロナウイルス感染から身を守る(7) エアロゾル感染

このシリーズの最後に、エアロゾル

感染について取り上げてみます。

今回の新型コロナウイルス感染症

では、エアロゾル感染が心配されて

おり、それを予防するためのN95

マスクが足りない!という報道を

目にしたことがあると思います。

このような報道を見ると、N95

マスクがないと新型コロナに感染

してしまう、と思ってしまいますよね。

ところで、そもそもエアロゾルとは

何でしょう?

エアロゾルとは空気中に存在する

細かい粒子のことを指すそうです。

でもその大きさについては、定義が

ありません。

患者さんの咳やくしゃみから、空気

中に病原体を含んだ粒子が放出

されますが、一般的に粒子が大きく、

水分量が多いものほど、重たい

ために速く落下します。一方で、

小さい粒子はいつまでも空気中に

漂っていますが、これらを全部

ひっくるめてエアロゾルと呼んで

いるようです。

結核や麻疹など、空気中を

いつまでも漂っている小さい

粒子(<5μm)では、肺胞まで

到達して感染するので空気感染

と呼ばれます。

しかし新型コロナウイルスでは

空気感染ではなく、飛沫感染と

考えられています。

ただし、エアロゾル感染が原因

と考えられる事例が報告されて

おり、十分な注意が必要なのは

間違いなさそうです。

NEJMに、新型コロナウイルスは

エアロゾルの状態で3時間後まで

感染力を持続していたという記事

がありましたが、現時点では

どの程度の頻度で起こっているとか、

どのくらいのリスクがあるのか、

はっきりしたデータはないようです。

この記事では、いわゆる三密

(密閉、密集、密接)状態を実験的

に再現して感染力を確認したもの

です。

やはり、三密状態が続くことで

エアロゾルが空気中を漂って

しまうので、病院内であっても、

それ以外の場所であっても、

こまめに換気をすることで

防ぐことができると言える

でしょう。

病院内でエアロゾルを大量に発生

させるものとしては、挿管、気管内

吸引、ネブライザーなど、いろいろ

ありますが、このようなハイリスクの

処置の際はN95マスクを着用する

ことがWHOなどでも勧告されています。

逆に、それ以外の状況ではN95

マスクが必須とは言えず、サージ

カルマスク対応でよいようです。

WHOの感染管理推奨から

ちなみにN95マスクは、きちんと

着用しないと効果がありません。

きちんと着用すると、普通に会話して

いてもちょっと息苦しく感じます。

最近、N95マスクをつけて体育の

授業を受けた中学生が死亡した

という中国の報道がありましたが、

編集長の感覚ではN95をつけたまま

走るなんて、絶対無理ですね。

さて、新型コロナウイルスの予防策

について紹介してきました。幸い、

茨城県内では新たな感染者も出て

いない状況ですが、必ず第2波、

第3波が来ます。

その時に身を守りながら、落ち着いて

患者さんの対応をできるように、

あなたも準備しておきましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Web版・個別病院説明会の

第2弾を開催しています!

レジナビなどのイベントが中止!

病院見学もできない!

こんな状況で、初期研修や

研修病院の情報を、どうやって

手に入れるか悩んであなた。

Zoomを使って、当院の研修医と

直接話をしながら初期研修の

ホントのところを聞き出せます。

思いのほか好評だったWeb版・

個別病院説明会ですが、

5月29日まで開催しています!

個別対応なので、周りを気に

することなく、知りたいことを

質問できます。

申し込みは、下記の

見学実習申し込みフォームを

利用して、希望日などを入力し、

「その他ご希望」の欄には

【個別病院説明会希望】

とご記入ください

参加していただいた方には

このブログの人気記事をまとめた

特別レポート(PDF)を無料で

差し上げます。

あなたの参加をお待ちしています!

—–

新型コロナウイルス感染から身を守る(6) 靴底から感染拡大?

今回は靴底からの感染拡大に

ついて取り上げてみます。

そもそも、靴底からの感染

拡大の可能性については、

ICUの床からもコロナウイルスが

検出されたという中国からの

報告がもとになっています。

Emerging Infectious Diseaseのページへ

確かに、靴底にくっついた

ウイルスで院内だけでなく、

自宅などに持ち込んだらイヤ

ですよね。

Web上では、中国で子どもが

登校時に靴の裏を消毒して

から校内に入る動画をみつけ

ましたが、ホントに必要なので

しょうか?

結論から言うと、床からウイルスが

検出されたものの、それが感染拡大に

つながったという報告はありません。

また、靴裏の消毒も効果不明です。

証明されていないだけで、靴底の

消毒もやった方がイイのでは?

という意見もあると思います。

(実際にやるとなると、次亜塩素酸

の濃度管理など、結構面倒です)

ですが、ちょっと考えてみてください。

前回の記事でも書きましたが、

ウイルスが体内に侵入する門戸は

目、口、鼻の粘膜です。足の裏から

ではありません。

もし、あなたが病院の床で腕立て

伏せをした後に、手をなめることは

ないと思いますが、手指衛生をせずに

髪を触ったり、キーボードやPHSを

触れば、感染するかもしれません。

でも、それは手指衛生でクリアできます。

それでも心配で、靴を交換したり、

シューズカバーをするのは構いません

が、履き替えた後やカバーを外した

後に手指衛生をしなければ、せっかく

靴を気にした意味がありません。

靴底消毒は、かなり以前(編集長が

研修医のころ)には、手術室などに

入室する際、クリーンマットと言われ

るものの上を歩いて、靴底をきれい

にする習慣がありました。しかし、

効果不明ということで、今はやら

なくなりました。

ただし、「荷物の床置き」には

気を付けておく必要があります。

例えば、カバンなどを床置きした後に

机に載せれば、机が汚染されます。

床置きしたカバンを机に載せない、

カバンの底を触らない、触ったら

手を洗うのを忘れないようにしましょう。

(編集長)

さて、これから患者さんの診察

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Web版・個別病院説明会の

第2弾を開催中!

レジナビなどのイベントが中止!

病院見学もできない!

こんな状況で、初期研修や

研修病院の情報を、どうやって

手に入れるか悩んであなた。

Zoomを使って、当院の研修医と

直接話をしながら初期研修の

ホントのところを聞き出せます。

思いのほか好評だったWeb版・

個別病院説明会ですが、

5月29日まで開催しています!

個別対応なので、周りを気に

することなく、知りたいことを

質問できます。

申し込みは、下記の

見学実習申し込みフォームを

利用して、希望日などを入力し、

「その他ご希望」の欄には

【個別病院説明会希望】

とご記入ください

参加していただいた方には

このブログの人気記事をまとめた

特別レポート(PDF)を無料で

差し上げます。

あなたの参加をお待ちしています!

—–

新型コロナウイルス感染から身を守る(5) やはり手指衛生

前回までは標準予防策、飛沫感染

予防策、接触感染予防策について、

主に教科書的な話を紹介してきました。

どれも大事なことは理解できますが、

でも一方で、新型コロナウイルスでは

エアロゾル感染とか、靴底から感染

拡大の可能性も指摘されており、

何を、どこまでやるのが正解なのか

分からない、という状況だと思います。

ここで話を戻しますが、そもそも

感染が成立するためには、ウイルスが

体内に侵入しないといけません。

健常人であれば、その侵入門戸は、

目、口、鼻の粘膜からです。

目はフェイスガードやゴーグルで、

口と鼻は、サージカルマスクや

N95マスクで守ることができます。

(ちなみに本来N95マスクは、空気

感染の予防に用いられるもの

と考えて下さい)

しかし、いくらマスクやガウン、

手袋をつけていても、外すときに

汚染したガウンやマスクに手が触れて

しまい、その汚染された手で顔や

口元に触れてしまったら感染して

しまいます。

手指衛生をしていない汚染された

手で、つい目をこすってしまっては

何にもなりません。

ポイントは、顔や髪を触る前に、

手指衛生をすることです。

WHOの感染管理推奨から

また、ナースステーションも

油断できません。ドアノブや

パソコンのキーボード、マウスも

接触感染経路になりうることが

指摘されていますし、スマホや

PHSも通話する時に顔や口もとに

触れれば危ないですよね。

パソコン操作の前後で手指衛生

PHSは、よくアルコール綿などで

拭いて、スマホはスピーカーホンで

話すなど、顔に近づけない工夫が

必要です。

基本中の基本である手指衛生を

おろそかにしては、予防策の

意味がなくなってしまいます。

あなたの身を守るために、

もう一度手指衛生について

確認してください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Web版・個別病院説明会の

第2弾を開催します!

レジナビなどのイベントが中止!

病院見学もできない!

こんな状況で、初期研修や

研修病院の情報を、どうやって

手に入れるか悩んであなた。

Zoomを使って、当院の研修医と

直接話をしながら初期研修の

ホントのところを聞き出せます。

思いのほか好評だったWeb版・

個別病院説明会ですが、

5月11日から第2弾を開催します!

個別対応なので、周りを気に

することなく、知りたいことを

質問できます。

申し込みは、下記の

見学実習申し込みフォームを

利用して、希望日などを入力し、

「その他ご希望」の欄には

【個別病院説明会希望】

とご記入ください

参加していただいた方には

このブログの人気記事をまとめた

特別レポート(PDF)を無料で

差し上げます。

あなたの参加をお待ちしています!

—–