臨床研修ブログ

- トップ

- 臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

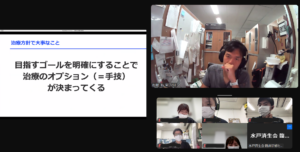

舩越先生のZoomレクチャー2024・・・治療方針の決め方

9月18日に東京ベイ浦安市川医療センター救命救急センター長の舩越拓先生に今年度2回目のZoomレクチャーを行っていただきました。

舩越先生のことは、このブログで何度も紹介していますが、救急領域では名が知られた存在の先生で、多くの監訳や著書があり、レジデントノートなどの雑誌の企画も行っています。編集長とはIVRつながりで、兄弟子、弟弟子という関係で、コロナ前からレクチャーをお願いしていました。

今回は「治療方針の決め方」というテーマでお話いただきましたので、その中から一部をシェアします。

治療の甲斐なく患者さんが悪くなっていくことがありますが、そんな時に挿管してECMOまでやるのか?挿管はやらない?カテコラミンは?という感じに、どこまでの治療を行うか決める場面にあなたも遭遇したことがあるはずです。

患者さんの考えを尊重して、どこまでの治療を行うかの方針を決めるのが理想ですが、現実には「挿管しますか?」「胸骨圧迫をしますか?」「カテコラミンを使いますか?」「ECMOを装着しますか?」といった感じで話が進んでいるのではないでしょうか?

こんな時に役立つのが「3 step approach」です。

Stage1:Sharing knowledge

多職種で患者がどのような状態か判断し、内容を決める。患者に説明する

Stage2:Clarifying goal of care

ケアのゴールを明確にする。患者が大事にしていたり、避けたい状態などがあるのか

Stage3:Negotiating treatment options

治療方針の決定、インフォームドコンセント

ここで大事になるのがStage2です。患者さんの価値観を聞き出して、どのような治療が良いのか、どのような最後を迎えたいのかを、患者さんに話してもらうことに時間を使います。患者さん自身から聞き出せない場合なら、家族など患者さんを良く知る人に「患者さんなら何と言うでしょうか?」「患者さんなら、どうしたいと言いますかね?」というように患者さんの価値観を探る質問をするのがポイントです。

そのうえで治療方針を決めますが、目指すゴールを明確にすることで、治療のオプションが決まってきます。例えば、挿管しない方針なら、胸骨圧迫はする必要はありませんよね。

参加した研修医はこのような判断を求められる状況に何度も遭遇しているので、レクチャー後に舩越先生に積極的に質問して盛り上がっていました。いろいろと心に刺さる舩越先生のお話だったと思います。

初期研修中に直接自分が話すことは無いかもしれませんが、初期研修を終えたとたんに自分で話すことになります。あなたも今から自分事として考えてみてください。

(編集長)

今回の内容に関連して、

こちらの本もおススメです

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

糖尿病なら、自分から所見を探しに行け!

前回に続いて松永先生の感染症レクチャーからのシェアです。今回のテーマは「糖尿病と感染症」でしたが、前回は「糖尿病で発症率が上昇する感染症はある」けれども、あらゆる感染症が増える訳ではなく、特に皮膚軟部組織感染症が増えることがポイントでした。

前回はその一例としてDM foot infectionを紹介しました。皮膚潰瘍ができても痛みを自覚せず、血流障害も合併しやすいので、皮膚潰瘍を侵入経路として皮膚軟部組織の重症感染を起こしてしまうものです。

糖尿病患者の感染症でもう一つの重要なポイントは、症状が無いからとか、はっきりしないから見ないのではなく、頭から足先まで身体診察(Head to Toe Exam)をすること、つまり「自分から所見を探しに行く」ことが重要です。

糖尿病患者で何かおかしい、バイタルが崩れているといった状況に遭遇したら、

・口腔内は大丈夫?

→ カンジダ症や歯周病

・衣服で隠れているところは大丈夫?

→ 陰部なら フルニエ壊疽、カンジダ症

→ 靴下を脱がせて足を見ると 白癬、蜂窩織炎、潰瘍、膿瘍、骨髄炎

・尿検査で細菌尿を見たら、画像検査の閾値も下げて評価しましょう。

→ 単純レントゲンで気腫性病変

→ CTでは気腫性病変や膿瘍

・皮膚潰瘍が深い場合には

→ MRIでは骨髄炎

繰り返しになりますが、糖尿病患者で特に症状を訴えていないけど、何かおかしい、バイタルが崩れている、といった状況に遭遇した時には、頭からつま先まで服や靴下を脱がせて所見を探しに行く。そして怪しければ早めに画像検査に行きましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

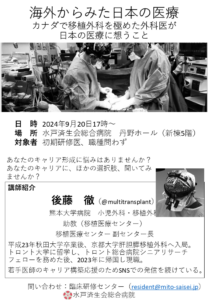

【初企画】後藤先生の講演会を開催します!

来週9月20日(金)17時から移植外科の後藤徹先生にお越しいただき、初期研修医向けの院内講演会を開催します。

移植外科の後藤先生と聞いても分からないかもしれませんが、「雑草外科医」なら聞いたことがあるかもしれません。

後藤先生はカナダのトロントで肝移植をやっていましたが、旧Twitterを中心に「雑草外科医」として情報発信をしていた先生です。昨年帰国して現在は熊本大学病院に在籍していますが、じつは当院の

「空飛ぶ消化器内科医」こと金野先生と大学の同級生だったご縁で、今回水戸にお越しいただけることになりました。

編集長も旧Twitterで「雑草外科医」をフォローしていたので、後藤先生の記事はとても印象に残っています。今回は直接お話を聞けるので、今からとても楽しみにしています。

院外からのご参加も可能ですので、下記リンクから「後藤先生の講演会参加希望」と問い合わせ内容欄に明記してご連絡ください。講演会の様子はこのブログでもシェアしたいと思いますので、お楽しみに。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

本当に糖尿病は感染の危険因子なのか?

今年度3回目となる松永先生の感染症レクチャーが9月10日に開催されました。平成21年度(2009年度)から15年目になる当院の定番レクチャーです。

今回のテーマは「糖尿病と感染症」でした。あなたも糖尿病患者さんの感染症で怖い思いをしたことがあると思いますが、レクチャーから重要なところをシェアしますので、糖尿病だからと思考停止にならないで頭の中を整理してみましょう。

まずは「本当に糖尿病は感染の危険因子なのか?」

なんか当たり前の気がしますが、でも言われてみるとホントにそうなのか・・・、根拠が希薄な気がしてきました。データでみると、2011年から2020年において糖尿病患者68,555人の死因を分析したところ、感染症の死亡率は17.0%で、一般人口における感染症の死亡率10.3%より高かったそうです。

(中村ら 糖尿病 2024 67:106-128)

また糖尿病患者は非糖尿病患者に比べて感染症による死亡率が4.7倍多かったそうです。

(Algre-Diaz J, et.al. NEJM 2016; 375:1961-1971)

ということで、「糖尿病で発症率が上昇する感染症はある」と言えそうです。

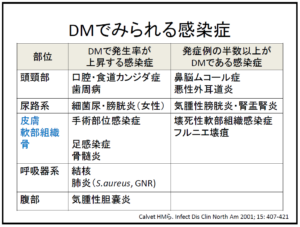

もっとも糖尿病だからと言って、あらゆる感染症が増える訳ではありません。下の表のように糖尿病で見られる感染症には傾向があって、特に皮膚軟部組織感染症が増えることは覚えておくべきポイントだと教えてくれました。

代表的なものとしては、糖尿病性足病変の感染(DM foot infection)があります。これは糖尿病の影響で知覚低下や血流障害を来すため、皮膚潰瘍ができても痛みを自覚せず、そこを侵入経路として皮膚軟部組織の感染を起こしてしまうものです。

糖尿病患者さんで感染のフォーカスが分からない場合には、足などを中心に皮膚所見をよく確認することが重要です。

次回も続きます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

研修医講義から・・・小児虐待

水戸済生会では研修医向けに毎週研修医講義を開催しています。各診療科の指導医が、ERで役立つことなど、知っておいて欲しいことを教えてくれる時間です。

先日の研修医講義では小児科の担当でしたが、小児虐待の話をおとなりのこども病院の本山先生にしていただきました(ちなみに小児虐待に関する研修は、初期研修の必修カリキュラムにもなっています)。

本山先生はこども病院の小児総合診療部の副部長と集中治療室長を兼務されていて、当院からのこども病院ローテーションではいろいろとお世話になっている先生です。専門は小児の救急集中治療や総合診療だけでなく、子ども虐待医学会の代議員で、茨城県で最も小児虐待事例に関わってきた虐待医学の専門家でもあります。

そんな本山先生から、実際の事例を踏まえながらこども病院の虐待対応チーム(CPT)の活動や茨城県内の体制、我々が診療で注意することなどを聞くことができました。編集長も参加していましたが、なかなか考えさせられる印象深いものでしたので、このブログでも紹介していきます。

(編集長)

講義中の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

病棟からのコールを減らすコツ・・・タイミングはいつなのか

前回は院内の業務の中で最大のストレスである病棟からのコールを減らすコツとして、「食事とクスリ」を紹介しました。今回はもう一つ、コールを減らすためのコツを紹介します。

それはコールのタイミングです。勘のいいあなたは気づいていると思いますが、病棟からのコールが多いタイミングが2つあります。

1つ目は、申し送り前後です。これはどこの病院でも同じです。日勤の看護師が準夜の看護師に申し送るために、日中の出来事をまとめておく必要があります。具体的には16時前には日勤看護師の情報収集が始まっていますから、もし、この時点で翌日の点滴のオーダーが出ていなければ確認しなければいけません。もし、翌日に手術や検査が予定されていれば、その準備が必要なので、食事とかクスリを確認しなければいけません。

2つ目は、患者さんが入院した時。原則論として、医師からの指示がなければ看護師さんは何もできないことになっていますので、「何やりますか?早く指示簿を書いて下さい」となる訳です。でも、この時点であなたは指導医から、どんな患者さんかを聞いていないことが多いですよね。それで看護師さんへの指示出しを後回しにしてしまう。するとまた病棟からコールが鳴って「まだですか?」 ・・・、と悪循環です。

対策としては、翌日のオーダーやルーティンの指示は16時前に出しておくことです。新規入院患者さんについては、入院の知らせがあったらすぐに、指導医に方針の確認をして、その足で患者さんの様子を見に行き、挨拶をしてしまうことです。こうすることで、とりあえずの指示は書けます。そして、分かる範囲で指示やオーダーを出して、足りない部分は後で付け足せば看護師も分かってくれます。

看護師も患者さんに何をしてあげられるのか? 大事なことは何か?の情報共有や方針の確認をしたいのです。ここをおさえておけば、病棟からのコールの回数を減らすことができるはずです。看護師さんたちを味方につけて、効率の良い仕事を出来るように工夫してみて下さい。

(編集長)

PICC挿入の指導中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆レジナビ内科専門研修に登壇します!

9月8日(日) 12:30~12:50

レジナビFairオンライン2024 内科専門研修プログラムに当院も登壇します。

消化器内科、循環器内科、腎臓内科だけでなく、膠原病内科、血液内科、

脳神経内科が加わってパワーアップした内科専門研修についてご紹介します。

もちろん、あなたの質問に直接お答えします♪

参加にはレジナビのサイトから申し込みが必要です。

下記リンクからお申し込み下さい。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

病棟からのコールを減らすコツ・・・食事とクスリ

早いもので9月になりました。人によってはローテーションが変わって、新しい診療科のことを覚えるのに精いっぱいだと思います。

編集長自身の経験でも、研修医たちを観察していても、ローテーションが変わると、慣れるまでには2週間ほどかかります。最初の週は何が何だか分かりませんが、2週目にはすこし動きもわかってきて、3週目には自分で先を読んで行動できるようになるはずです。焦らずに頑張ってください。

さて、そんな慣れない状況なのに、PHSには病棟の看護師から連絡がじゃんじゃん入ってきてかなりストレスです。仕方ないとあきらめるのも一つの方法ですが、減らせるものなら、減らしたいですよね。今回は、そんな時に役立つコツを伝授しましょう。

看護師さんが、必ず確認してくる2つのポイントがあるのを知っていますか?

・・・そう、「食事とクスリ」です。

・検査や手術前に食事を止めるのか?

・いつ再開するのか?

・同様にクスリは飲ませていいのか?

・中止するのか?

看護師は、ここを必ず確認してきます。逆に考えると、この点をあらかじめ指示簿に明記しておけば、PHSが鳴る回数は確実に減らせます。

さっそく明日から食事とクスリの指示を忘れないようにしてください。

(編集長)

ICLSコースでの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆レジナビ内科専門研修に登壇します!

9月8日(日) 12:30~12:50

レジナビFairオンライン2024 内科専門研修プログラムに当院も登壇します。

消化器内科、循環器内科、腎臓内科だけでなく、膠原病内科、血液内科、

脳神経内科が加わってパワーアップした内科専門研修についてご紹介します。

もちろん、あなたの質問に直接お答えします♪

参加にはレジナビのサイトから申し込みが必要です。

下記リンクからお申し込み下さい。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

副鼻腔気管支症候群(SBS)

遷延性・慢性咳嗽の原因として、今回は副鼻腔気管支症候群(SBS)を取り上げます。

SBSは「慢性・反復性の好中球性気道炎症を上気道と下気道に合併した病態」と定義されています。

ちょっと分かりにくいですが、慢性副鼻腔炎に慢性気管支炎、気管支拡張症あるいはびまん性汎細気管支炎が合併したものです。注意点としては、SBSで出てくる慢性気管支炎はタバコが原因の慢性気管支炎とは別物という扱いです。臨床像としては、慢性の湿性咳嗽、慢性副鼻腔炎による鼻閉感、後鼻漏を呈し、進行例では労作時呼吸困難も見られます。

診断基準としては以下の3点すべてを満たすことですが、さらに鼻汁や喀痰中に好酸球の増加を認めることが特徴とされています。

①8週間以上続く呼吸困難発作を伴わない湿性咳嗽

②次の所見のうち1つ以上を認める

1)後鼻漏、鼻汁、咳払いなどの副鼻腔炎症状

2)敷石状所見を含む口腔鼻咽頭における粘液性あるいは粘膿性の分泌物

3)副鼻腔炎を示唆する画像所見

③マクロライド系抗菌薬や喀痰調整薬による治療が有効

治療としてはマクロライド系抗菌薬(エリスロマイシン600㎎/日やクラリスロマイシン400㎎/日)の長期投与が第一選択となります。ただし、効果があらわれ始めるのは2~4週間目以降とされているので、効果判定は4~8週間で判定することになります。

参考文献:咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019

(編集長)

ICUで気切造設中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

中学生にお話をしてきました

先日はこのブログで中学生の職場体験の記事を掲載しましたが、今度は実際に中学校に伺ってお話しする機会をいただきました。

中学2年生を対象としたグローバル市民科「未来への羅針盤」職業講和という企画で、茨城大学附属中学校にJ1の山内先生とJ2の福本先生の2人が伺って、医療のお話をしてきました。実は山内先生も福本先生も附属中のOG/OBなので、オファーをいただいてすぐに手上げしてくれました。

他にも銀行関係やIT企業、元アナウンサーといった方々も呼ばれていたのですが、2人は手分けして医師になるまでと医師になった後のキャリアのことや、未来の医療の流れで医師の働き方といった話をコンパクトにまとめて話たところ、中学生に非常に好評だったそうです。その他に点滴確保の練習台を持ち込んで実際にやってもらったりもしました。

研修医の2人も手ごたえを感じて楽しかったと言っていましたが、今回の話を聞いてくれたことがきっかけで、将来医学部に入って、当院で仕事を一緒にする人が出てくれるはずです。

(編集長)

点滴とれるかな?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

ICLSコースに参加しました!

先日のことですが、院内でICLSコースが開催されてJ1とJ2の8名が参加してきました。

ICLS(Immediate Cardiac Life Support)は2002年から日本救急医学会がやっているものですが、AHAのACLSが源流となっています。ICLSのImmediateは突然の心停止に対する最初の10分間を重視することから用いられていて、研修医や看護師、救命士に加えてあらゆる医療者を対象にしています。

水戸済生会総合病院では、コロナの影響で中断した時期もありましたが、「ホロルの里ICLSコース」という名称で今回で24回目の開催となりました。

2つにブースに分かれて、午前はBLS、気道管理と挿管、モニターと電気ショック、輸液経路と薬剤投与などを実践して、午後には様々なシナリオを用いながらチームでのICLSを繰り返します。おそらくこの日に行った胸骨圧迫の回数は、初期研修中の2年間で実際に経験するのと同じくらい繰り返したはずです。

質の高い胸骨圧迫

午前はやや硬さが残っていましたが、午後には全員の動きも良くなって、声を出しながらのチーム蘇生ができるようになっていました。研修医たちはすでにERなどでICLSを経験していますが、細かい注意点や全体の流れなどの把握が弱いところがあったと思いますが、かなり解消されたようです。

これからも院内でのICLSコースを開催していきますので、興味のある方は本サイトの問い合わせフォームからお問い合わせください♪

(編集長)

午後のメガコード

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓