臨床研修ブログ

- トップ

- 臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

仕事の進め方・・・3つのヒント

研修医になって、そろそろ6か月目になります。あなたも、だいぶ病棟の仕事や当直にも慣れてきた時期ですが、仕事をしていても、どれも中途半端な感じになっていて、もう少し段取りよく仕事を終わらせたい、なんて感じていませんか?

実際のところ、ドクターの仕事は非常に幅広いし、いつ呼ばれるか分からない、という特性があります。

指導医から「これやっといて」と頼まれたことを済ませようと思っていたら、看護師さんから声がかかってしまい、結局仕事が全部中途半端になっている・・・。患者さんの疾患について調べようと思っても、いつも後回しになって結局調べていない・・・。

大丈夫です、心配いりません。あなただけではありません。

でも、自分なりに段取りよく仕事を進める工夫をして行かないと、いつまでたっても同じことの繰り返しです。そこで、仕事の進め方について3つのヒントを紹介しようと思います。

①ルーチンワークはさっさと終わらせる。

病棟業務で入院患者さんの指示を出す、点滴のオーダーを出す、入退院の時の必要書類を準備するなど、看護師さんから催促の連絡が来る前にルーチンワークをさっさと片付けましょう。

指導医に確認してからだと、結局は後回しにしてやらないままです。指導医に確認しなくても出来るところを、一部分だけでも空き時間にやってしまいましょう。看護師さんには、「分からないところは○○先生に確認してから指示をいれます。」と言っておけばOK。漏れがないようにチェックリストを使うのも非常に有効です。

②完璧を目指さない

今まで医学部で勉強してきたあなたは、今日のカルテを一つ書くのも、つい無意識に完璧なものを目指してしまっています。そのために、「後でやろう」と思うのですが、やることがどんどん増えるだけで、結局夕方になってもカルテの一つも完成させていない。なんてことがあるはずです。

そこで完璧ではなくとも、ある程度できていればOKと考えると、すごく気が楽になります。完璧でなくとも、カルテを数行でも書いておけば、後で追加や修正することは、それほど辛く感じません。完璧を目指さない、という考え方はとても大事です。

③締め切りを決める

人間は締め切りがあると、時間を上手に使えるようになります。試験があると勉強するけど、試験がないと勉強しない(する気が起きない)というのも、試験という締め切りがあるからです。なので、小さいことでも自分で締め切りを設定して、それを守るようにしてみましょう。そうすることで、仕事に優先順位をつけやすくなり、生産性がアップします。

ここで紹介した3つのコツは、明日からすぐに出来るものです。効果抜群ですので実際に試してみてください。

(編集長)

カテ室での一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

患者さんと話す時は(3)・・・NURSE

前回までは患者さんに話をする時に役に立つSPIKESプロトコールを紹介しましたが、もう一つ使えるツールを紹介します。

今回紹介するのは感情に対応するスキルの一つであるNURSEです。看護師さん、特にがん看護の領域でよく知られているものですが、ドクターにとっても非常に有用です。

SPIKESで紹介したE:感情の把握と共感と言っても、ちょっと難しいところがあります。例えば患者さんが怒り出したとか、泣き出した、何も話してくれなくなった、という時にNURSEが役立ちます。

NURSEとは、

N: Name

U: Understand

R: Respect

S: Support

E: Explore

N:Name(感情を言葉で表す)

患者さんの感情を想像して言葉で表現することで、患者に共感していることを示します。これによって、患者自身が感情の中にいることを認識し、気持ちを静めるきっかけにできます。例えば「こんな話を聞いて驚かれたと思います」「こんな話をされては辛いですよね」と声をかけます。この時は感情を正確に感情を言葉にすることが目的にではないので、あまりに気にする必要はないそうです。共感を示そうと努力していることが伝わるだけでも、気持ちを静めるきっかけになるそうです。

U:Understand(理解を示す)

良くない知らせを聞かされて、様々な感情が生じるのは当然のことと理解を示します。例えば怒り出した患者に「いきなりこのような話を聞かされて、お気持ちをお察しします」と理解を示すことで、心を開いてくれるきっかけになります。

R:Respect(敬意を示す)

患者や家族に、現在の状況に至るまでの苦労をねぎらいます。こうすることでつらい気持ちから救われたように感じて、心を開いてくれるきっかけになります。例えば「大変な治療を頑張って続けてこられたのですね」とか、加須に「毎回病院に付き添うだけでも大変だったでしょう」といった声掛けが患者に敬意を示すことにつながります。

S:Support(支持する)

とてもがっかりしている患者や家族に対して「医師としてできる限りのことをします」といった言葉をかけましょう。辛い状況でも、あなたに見捨てられることなくサポートが得られると分かれば、救われたような気持ちになります。

E:Explore(さらに掘り下げて聞く)

患者がなかなか感情を抑えられない時でも、発する一言一言に耳を傾けて、掘り下げて聞いてみます。特に、繰り返し発する言葉の裏に、患者の真意が隠されていることが多いように思います。例えば会話の中で「家族には迷惑をかけたくない」といった発言から、家族の状況を掘り下げて聞き出し、家族のサポートを提案することで気持ちを静めることができるかもしれません。

実際にはNURSEを使って患者の感情に対応し、再びSPIKESに戻って話を進めるという感じで使ってみてください。

(編集長)

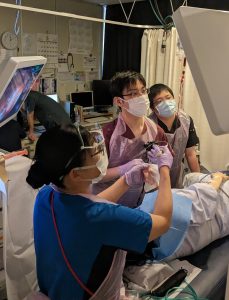

内視鏡室での一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

患者さんと話す時は(2)・・・SPIKESのつづき

患者さんに話をする時に役に立つSPIKESプロトコールを紹介しています。

SPIKESとは、

S:Setting(インタビュー環境のセッティング)

P:Perception(患者の認識の把握する)

I:Invitation(話への導入)

K:Knowledge(事実を伝える)

E:Explore emotions and empathize(感情の把握と共感)

S:Strategy and summary(治療戦略とまとめ)

前回の続きでKnowledgeから見ていきましょう。

K: Knowledge giving medical facts(事実を伝える)

説明する時は医学用語を避けて、患者や家族が理解できる言葉で話しましょう。「Perception」で把握した患者や家族の理解と医学的事実のギャップを埋めていくようにします。説明する時はまとめて話さないで、少しずつ区切って話し、区切りごとに「私の話についてこれていますか?」と、患者の理解度を確認すると良いでしょう。

E: Explore emotions and empathize as patient responds(感情の把握と共感)

患者の感情を探って、認識して、それに応答していきます。例えば患者さんが泣き出したり、怒り出したら、それ以上話しても相手の頭に入っていきません。まずは感情に対応して、信頼関係を築くことが優先です。

具体的には、「あなたがどう感じているのか話してもらえませんか?」と、患者の感情を探るためにOpen questionで、かつ直接的な問いかけを使います。その後に「あなたはこれを期待していなかったようですね」「たいていの人は、これが見つかると怒ります」このような言葉で、患者の感情に対して共感的に反応します。さらに、「もっと話してみて下さい」といったフレーズを使って患者に話をしてもらいます。

S: Strategy and summary(治療戦略とまとめ)

Strategy(医学的な戦略を立てて患者に提示する)

1.医学的にベストな戦略を考える

2.患者の状態や治療とその結果についての期待を考慮する

3.戦略を提案する

4.患者の反応を見る

5.患者の同意を得る

まとめ(インタビューの終わりは3つの要素を含めるとよい)

1.話し合ったメインの話題についての正確なサマリー

2.患者の理解度を確認し、疑問や質問がないか尋ねる

3.次に会う約束をする

SPIKESは、もともとテキサス大学MDアンダーセンCancer centerで用いられていたもので、主に癌の患者さんに悪いニュースを伝える時を想定したプロトコールですが、もちろん癌の患者さん以外にも使えるツールです。

大事なことは、自分が話す前に患者が何を知っているのか?どんな気持ちなのか?を話してもらうことです。自分だけ話すのではなく、患者と対話するのがポイントですね。

(編集長)

緊迫したERの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

患者さんと話す時は(1)・・・SPIKES

病棟でもERでも、患者さんや家族に病状や見通しを説明する場面が必ずあります。しかもこの手の話は、患者さんにとってあまり良くない内容のことが多いですが、あなたはうまく伝えられていますか?

水戸済生会の総合内科では、患者さんの病状や疾患の説明を研修医にやってもらっています。もちろん重要な話の時は指導医が脇についているし、こんな感じで話しましょうとシナリオを事前に打ち合わせしています。でも、いざ話始めると頭が真っ白になって・・・・、という感じでなかなか上手くいきません。

初めからうまくいくわけはないので練習あるのみですが、セリフを全部覚えて臨むというより、話すフレームワークをおさえておくと混乱しません。こんな時に使えるのがSPIKESです。

SPIKESは国試でも出題されますから、あなたも知っているはずですが、もう一度確認しておきましょう。

SPIKESとは、

S:Setting(インタビュー環境のセッティング)

P:Perception(患者の認識の把握する)

I:Invitation(話への導入)

K:Knowledge(事実を伝える)

E:Explore emotions and empathize(感情の把握と共感)

S:Strategy and summary(治療戦略とまとめ)

では、一つずつ見ていきましょう。

S: Setting and listening skills(インタビュー環境のセッティングと傾聴のスキル)

要点としては、邪魔されない静かな環境で話をする。家族も同席させて、患者とあなたの間に何も無いようにそばに座って、アイコンタクトをとりながら話をしましょう。もちろんカルテの内容や説明に使う画像の準備も含まれます。

P: Patient’s Perception of condition and seriousness(患者がどの程度まで自分の状態や重症度を理解しているかを認識する)

「他のドクターはあなたの病状について何と言っていましたか?」とか、「あなたが自分の病状についてどの程度知っているのか教えてくれませんか?」と患者に聞いてみましょう。患者や家族が現在の(医学的)状況について、すでにどの程知っているのかを、あなたが話す前に質問します。そのことで患者や家族の理解のレベルが分かります。

患者や家族の理解と現実の状況とで乖離があることや、患者が(病気のことを)否定したい、聞きたくないと思っているサインに注意を払います。

I: Invitation from patient to give information(話への導入)

「今日はあなたの検査結果について話そうと思いますが、よろしいですか?」とか、「まずは今までの検査結果について整理して話しますね」などと言って、患者が自分の状況や治療について詳細を知りたがっているのかどうかを聞き出します。その上で、どこまで話をするのかというゴールを設定します。この際、患者の知りたくないという権利も受け入れましょう。

続きは次回に。

(編集長)

回診中の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

【お知らせ】2024年度採用 県立こども病院専攻医(後期研修)説明会

台風が近づいている影響で、天気が悪い上に蒸し暑さもきついですね。さらにそれに加えて、このところの新型コロナ患者の増加も著しいです。あなたも、どうか体調管理には十分に気を付けてお過ごしください。

さて、この時期J2のあなたも専門研修先をどこにするのか悩んでいると思います。ご存知の通り、当院は県立こども病院と隣接していますが、そのこども病院から専攻医(後期研修)説明会の案内が届きましたのでご案内します。直前のご案内になってしまいましたが、小児科を考えているあなたは是非ともご参加ください。

ちなみに、当院は小児科や産婦人科を志望する初期研修医が比較的多いのが特徴です。そして、当院に病院見学にお越しいただくと希望があれば、こども病院の見学も可能です。タイミングが合えば当院で初期研修を終えて、こども病院での専門研修を行っている先輩と話すチャンスがあるかもしれません。

また曜日によっては、こども病院の朝のカンファレンスや回診に参加することも可能ですので、小児科に関心のあるあなたはぜひ実際に病院見学にお越しください。

こども病院のサイトも新しくなっていますので、是非ご覧ください♪

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

患者さんを”みる”とは

在宅診療医としては、あるあるというほどではありませんが、時折経験されるのが病院で経口摂取不良のため、胃菅、PEG、CV、CVポートなどで在宅栄養管理目的の紹介をされたものの、家に帰ってきたら徐々に食事食べるようになり、気が付いたら、栄養状態全く問題なしというケース。

本人によくよくお話を伺うと、「だって病院のメシまずいんだもん。あんなの食っちゃいられないよ。」

(水戸済生会の病院のご飯はおいしいと思いますよ!検食は完食してます!)

こんなとき在宅診療医の僕は思うのです。「病院の医者は患者を診ているかもしれないが、看てはいないな」と。

先日のことですが、こんなことがありました。立て続けに整形外科入院中の患者さんが胆嚢炎を起こし、お二人とも高齢や併存症の都合で胆摘ではなくPTGBD管理することとしました。保存的治療で軽快しPTGBDを抜去し、あとは施設退院あるいはリハビリ転院を待つばかりという状態になっていたのに、二人ともご飯を食べない。0-2割くらい。。。

胆嚢炎が再発していないかとエコーをしたり、内視鏡をしたりしましたが特に問題はなし。そんな折、看護スタッフから「個別対応で食事出したいから、脂質制限解除してもいい?」と聞かれ、まぁどうせ食べれていないし脂質制限はなくてもいいか、と脂質制限食をやめたところ、8-10割を摂取するように!

もう一人の患者さんも試しに常食を出してみたところ、半分以上摂取するように!

そうです。胆嚢炎後なので脂質制限食にしていたところ味が合わないために食事摂取が進まなかったのです。患者さんがなんでご飯を食べないのか、身体的異常という観点からしか患者さんを診ていなかったのです。

あぁ、やっぱり僕も病院の医者だった。患者さんに心が寄り添えていなかった、と反省です。

(Nao)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

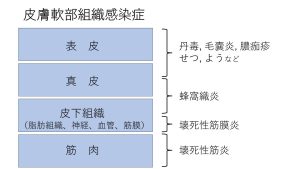

皮膚軟部組織感染症・・・LRINECスコア

今回は、J1の小D先生が経験した症例から、皮膚軟部組織感染症のまとめを作ってくれたのでシェアします。

経験した症例は70歳台の男性。右下肢の腫脹、疼痛、歩行困難が主訴でした。バイタルは発熱と頻脈を認めましたが、血圧は維持されていました。右下肢はつま先から大腿中部まで発赤と圧痛を認め、採血ではWBC,CRPとも高値で、さらにCPKが1万以上に上昇していました。さて、鑑別は何を考えるべきでしょうか?

↓

↓

皮膚軟部組織感染症の中で重要なものとして、蜂窩織炎と壊死性筋膜炎があります。ご存じの通り、病変の存在部位によって疾患が異なってきます。下図のように、表皮~真皮では丹毒や毛嚢炎、真皮~皮下組織では蜂窩織炎、さらに深い筋膜におよぶと壊死性筋膜炎、筋層までいくと壊死性筋炎となります。

臨床では壊死性筋膜炎を見逃さないことが重要ですが、蜂窩織炎と初期の壊死性筋膜炎を早期に区別することは難しいとされています。両者の鑑別については、全身状態や痛がり方、圧痛部位、進行スピードなどに注目してフォローしていく必要があります。特に見た目に比べて痛がり方が強い点が重要とされています。

他にも診断予測スコアとしてLRINEC(ライネック)スコアがあり、合計6点以上で壊死性筋膜炎の可能性が高くなります。

冒頭の症例は、血液培養で溶連菌が検出されました。LRINECスコアが8点と高値だったのですが、幸い時間経過での広がりはなく、壊死性筋膜炎までには至っていなかったと判断した症例です。

(小D)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

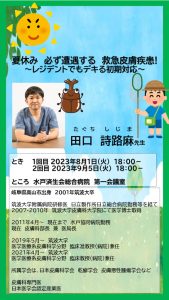

田口先生の”皮膚科レジデントレクチャー”が開催されました

入院中でも、外来でも、ERでも皮膚症状の訴えに多く遭遇します。判断がつかない症例や、どの軟膏を処方したらよいのか分からないことが多いのが正直なところです。

実は水戸済生会では、以前に常勤の皮膚科医がいたのですが、現在は非常勤のみになっています。その非常勤はお隣の水戸協同病院の皮膚科の先生方に来ていただいています。

このようなご縁もあって、当院のJ2が水戸協同病院の皮膚科をローテートさせてもらうことが昨年度から増えてきました。そんな、いつも快く受け入れてくれている水戸協同病院皮膚科部長、筑波大学臨床教授の田口先生が、わざわざ当院でレジデントのためにレクチャーを開催してくれました。

テーマは「夏休み、必ず遭遇する救急皮膚疾患 ~レジデントでもできる初期対応~」で、主に帯状疱疹の対処法について教えていただきました。

帯状疱疹と言っても、新しい薬剤のことや内服薬と点滴の使い分け、入院を考慮すべき状況など、編集長もかなり参考になることばかりで、飽きさせないレクチャーでした。

実は9月にもお越しいただく予定ですので、今から楽しみです♪

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

検査結果はその日のうちに

今回は以前にも紹介した記事です。編集長が研修医のころの話ですが、個人的には忘れられないエピソードの一つで、今も肝に銘じています。

でも、「肝に銘じている」と書いているものの、「人間は忘れる生き物」です。実は先日も検査結果を1日遅れで確認して、内心慌てたことがありました。

Sensitiveな内容ですが、すでに20年以上経っており時効ということにして、ぜひ知ってほしいので紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

研修医が担当患者さんの心エコーをオーダーしました。心エコーでは僧帽弁に明らかな疣腫を認め、感染性心内膜炎(IE)と診断。検査技師さんは、レポートを書くと同時にオーダーした研修医に連絡を入れました。

でも、研修医はレポートを当日のうちに確認しませんでした。その結果、何が起こったと思いますか?

その日の夜中に、疣腫によるひどい脳塞栓を起こし、結果的に患者さんは亡くなってしまいました。

その時、編集長は別の病院に異動していたのですが、あとから裁判になったと聞きました。もし、その日のうちに抗菌薬治療を開始していたら、塞栓症のリスクを少し減らせることができたかもしれません。心臓外科と相談して、緊急手術を考慮できたかもしれません。たとえ、結果が同じであったとしても、結果が判明した時点ですぐに本人や家族に説明していたら、裁判までにはならなかったかもしれません。

教訓としておきたいことは

・検査結果は、必ずその日のうちに確認する

そして、

・すぐにアクションを起こさなければいけない状況を見逃さない

あなたも、当日のうちに検査結果を確認できているでしょうか?

(編集長)

術中の一コマ

指導医に見つめられ(睨まれ)ながら・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

患者さんとの会話がはずむネタ

80歳代後半の患者さんが入院してきました。ADLは自立していたものの、当然ながら、軽度の認知症もあります。病歴を聞こうと思っても、なかなか話を分かってくれないし、自分からは話をしてくれません。

こんな時、あることを尋ねたら、その後は患者さんの方からいろいろ話をしてくれるようになりました。何を尋ねたと思いますか?考えてみてください。

↓

↓

↓

答えは、「以前の職業」です。この患者さんは、若いころから魚屋さんをやっていたそうです。その話を聞き出したことをきっかけに、患者さんはいろいろ話してくれるようになりました(病歴とは関係ない話もだいぶありましたが・・・笑)。

患者さんが、あまり話してくれないことはよくありますが、こちらとしては結構ストレスですよね。こんな時は、FORMを意識して質問してみるといいかもしれません。

FORMとは

Family:家族のこと

Occupation:仕事のこと

Recreation:趣味のこと

Message:自分の信念や人生観など

これらのトピックについては、自分から話しやすい話題だということが分かっています。患者さんから上手く話を聞き出しにくい時は、このFORMを使って、あなたから話しやすいネタを振ってみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry